★晩秋の兼六園、松の古木に「りんご吊り」、紅葉の絨毯に風情

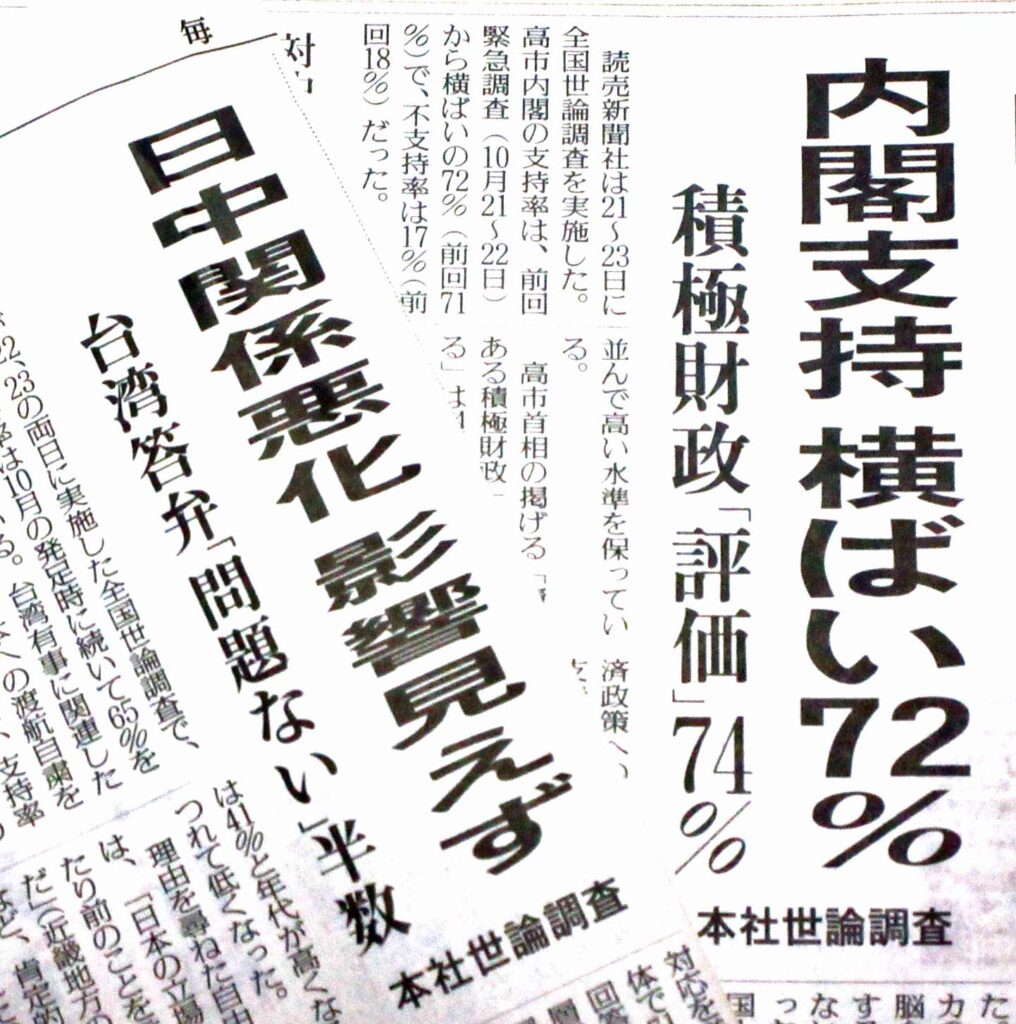

金沢21世紀美術館に近い、兼六園の入り口の坂の一つ、真弓坂の近くを通ると、枝を大きく広げた松の古木に雪吊りが施されていた=写真・上=。兼六園では今月1日から雪吊りが始まり、唐崎松(からさきのまつ)などの名木に順次、雪吊りが施されている。木の横にモウソウ竹の芯(しん)柱を立て、柱の先頭から縄をたらして枝を吊る。天を突くような円錐状の雪吊りはアートのようにも見え、そして、樹木を守り庭園の価値を高める作業でもある。

雪吊りは一般的な称し方で、画像のようなモウソウ竹の柱の先頭から縄をたらして枝を吊る方法は、金沢では「りんご吊り」と呼ばれる。この名称は、金沢では江戸時代に庭にリンゴの木を植えていて、果実がたわわに実ると枝が折れるのを補強するためそのような手法を用いたようだ。それが冬の樹木にも応用されたと伝えられている。このほかにも、竹を立てて縄を張る「竹又吊り」や、低木の枝を全て上に集め、縄で結ぶ「しぼり」など樹木の形状に応じてさまざまな雪吊りが施されていて、12月中旬ごろまで800ヵ所で行われる。

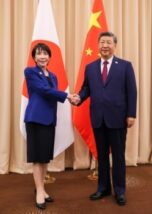

晩秋の兼六園の名所は「もみじ山」とも称される山崎山だ。高さ9㍍ほどの、いわゆる築山(つきやま)、造られた山だ。山頂にある茅葺き屋根の四阿(あずまや)からは兼六園の紅葉が見渡すことができる。ここから眺める景色は唐崎松の雰囲気とはまったく異なる風景で、カエデやトチノキなどが赤や黄に色づいている。そして、山のふもとの地面には紅葉の落ち葉がまるで絨毯のように広がっている=写真・下=。地面いっぱいに落葉した風景はやはり晩秋のこの時期だけしか見れない風物詩ではある。

雪吊りと紅葉、そして落葉の絨毯。まるでいいとこどりの情景に風情を感じながら眺めていると、気のせいかふと冷たい風を感じた。そしてサラサラと落ち葉が降ってきた。冬の足音のように聞こえた。

⇒27日(木)夜・金沢の天気 はれ