★衆院選を決断したなら、この際、総理は土俵に上がってはどうか

高市総理は今月23日に召集する通常国会の冒頭に衆院を解散する意向を固めたようだ。19日に記者会見を行い詳細を表明する、とメディア各社が報じている。永田町界隈では先週末から総理が沈黙したまま解散風が吹き荒れていた。読売新聞の朝刊(10日付)の一面トップで、「首相、衆院解散検討 2月上中旬 投開票 23日通常国会冒頭に」の見出しで報じられたのがきっかけだった。自民党内にも事前の根回しがなく、きのう(14日)総理は自民と維新の与党幹部に初めて直接伝えた。まさに「独自の判断」、「孤独な決断」と言えるのかもしれない。

メディア各社の報道によると、総理と自維幹部との会談では、選挙日程は「1月27日公示ー2月8日投開票」を軸に調整している。そして、選挙で有権者に問うのは、▽自民と維新の連立合意の内容▽責任ある積極財政▽防衛力強化に向けた安全保障関連の文書改定ーなどのようだ。選挙の勝敗ラインは「与党で過半数」としているものの、自民と維新は基本的に選挙協力はしない、としている。

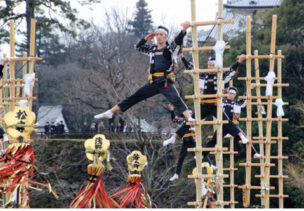

高市総理は強気な決断をする。ならば、この決断はどうなのだろうか。総理は、25日に千秋楽を迎える大相撲初場所の表彰式で、自ら土俵に上がって優勝力士に内閣総理大臣杯を授与する対応を見送る方針を固めた(メディア各社の報道)。土俵に女性が上がれない「女人禁制」の伝統文化を尊重すべきだと判断したようだ。歴代の総理は、東京・両国国技館で行われる初場所や夏場所を中心に事情が許せば、総理大臣杯を授与してきた。初の女性総理としての判断が注目されていた。(※写真は、日米首脳会談で署名した合意文書を掲げる高市総理とトランプ大統領=2025年10月28日付・総理官邸公式サイトより)

スポーツの世界で女人禁制はない。女子相撲もある。なぜ土俵に上がらないのか。総理就任後の去年11月の九州場所では、総理補佐官が外遊中の総理に代わり、安青錦に総理大臣杯を手渡している。郷土力士の横綱・大の里の初場所の賜杯を期待している。ぜひ、高市総理に賜杯を手渡してほしい。大相撲の新しい伝統文化を創ることになるのではないだろうか。

⇒15日(木)夜・金沢の天気 あめ