★これもメディア・スクラム 「みんなで愚痴れば怖くない」

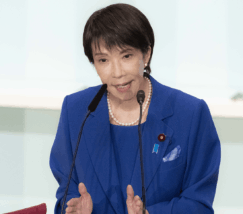

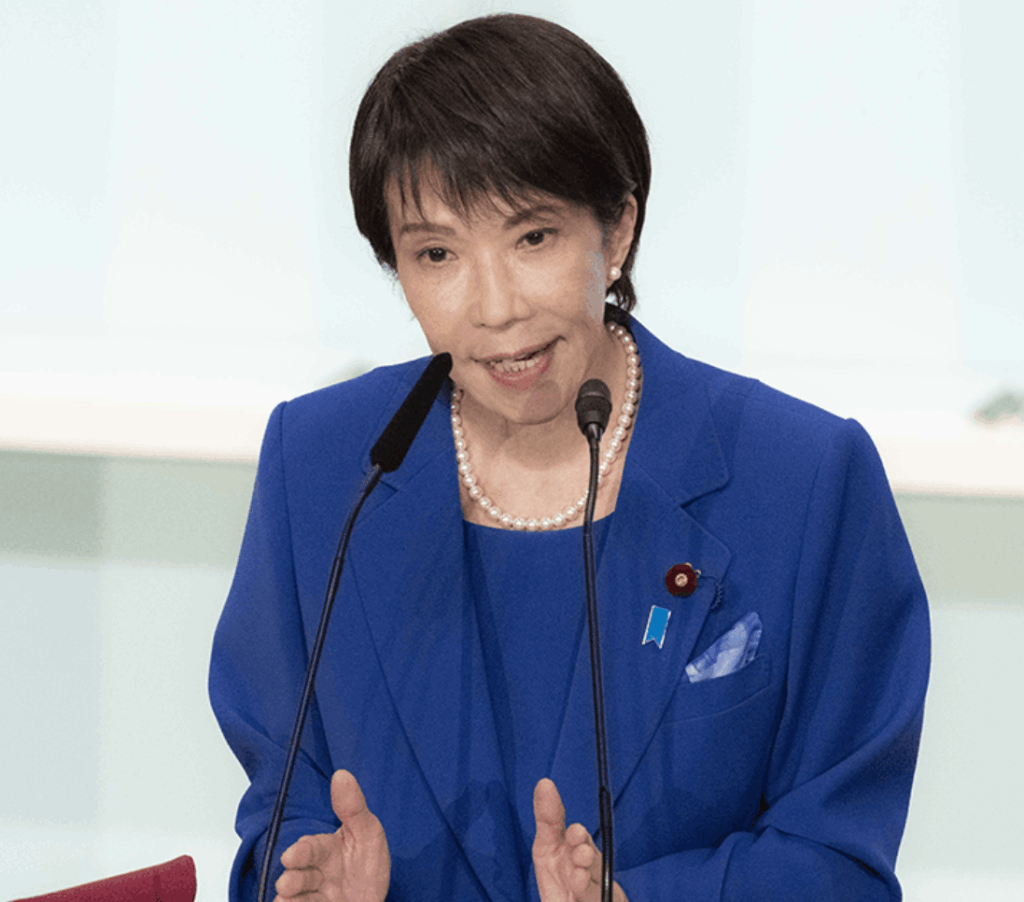

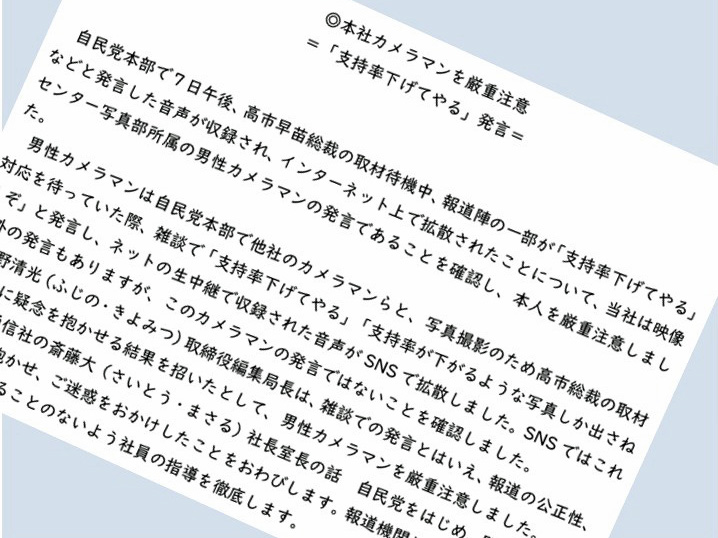

自民党本部で自民党の高市早苗総裁への「囲み取材」を待っていた報道陣の中で、男性カメラマンが雑談で「支持率下げてやる」「支持率下げるような写真しか出さねえぞ」などと発言した動画(今月7日付)が、X(旧ツイッター)などのSNS上で拡散されている。たまたま、日本テレビがインターネット上で生中継する中で、カメラマンの声をマイクが拾ったようだ。時事通信社はきょう9日、この発言が自社のカメラマンであることを認め、「報道の公正性、中立性に疑念を抱かせる結果を招いた」として厳重注意したと発表した(※写真は、時事通信社公式サイトから)。

この発言、Xではライブ配信の切り抜き動画を含む投稿が3700万回表示された(8日夜の時点)。さらにYouTubeやTikTok、InstagramといったほかのSNSでも同様の動画が拡散し、メディアへの批判コメントが相次いでいる。

時事通信社は報道局長と社長室長の2人がお詫びのコメントを出している。編集局長「雑談での発言とはいえ、報道の公正性、中立性に疑念を抱かせる結果を招いたとして、男性カメラマンを厳重注意しました」、社長室長「自民党をはじめ、関係者の方に不快感を抱かせ、ご迷惑をおかけしたことをおわびします。報道機関としての中立性、公正性が疑われることのないよう社員の指導を徹底します」

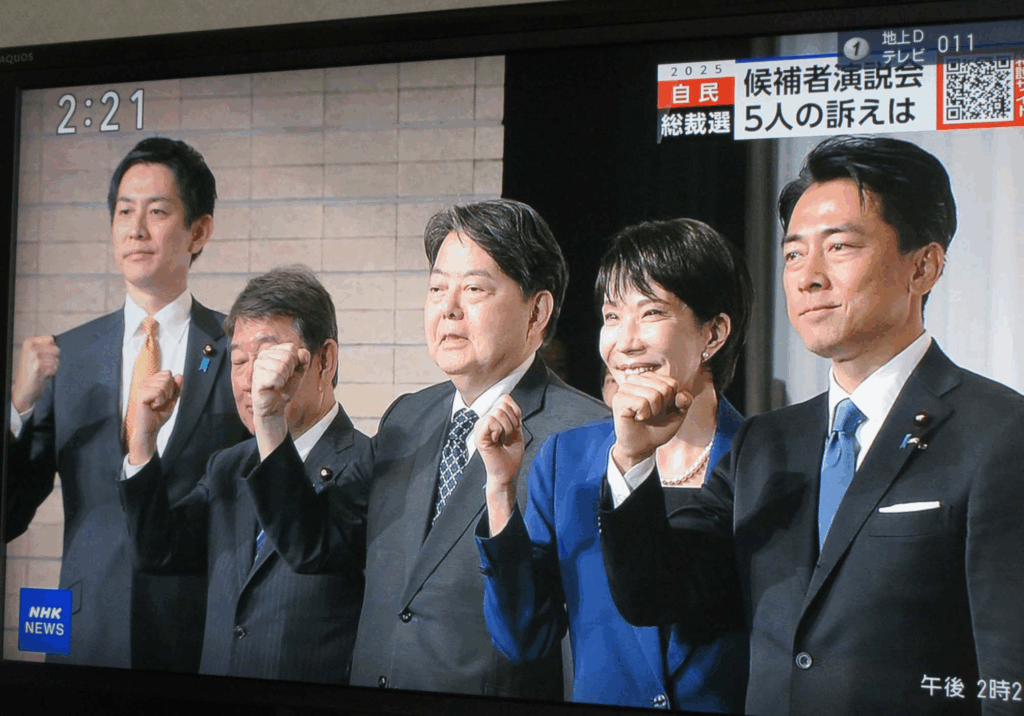

この記事をネットニュースで知って、「メディア・スクラム(media scrum)」という言葉を想起した。「集団的過熱取材」。新聞やテレビ、週刊誌・雑誌など複数のマスメディアの記者やカメラマンが一斉に取材すること。ラグビーのスクラムを組んで集中攻撃する様相に似ていることから登場した言葉で、ときには取材が行き過ぎ、威圧的に人々のプライバシーなどを侵害することもある。今回の場合、報道各社は高市氏が公明党執行部との会談を終えて取材対応のために姿を見せるのを待っていた。

この囲み取材の中の雑談発言では、ほかのメディアの記者やカメラマンも「イヤホン付けて麻生さんから指示聞いたりして」などといった、高市氏を揶揄するような発言もあったようだ。メディア・スクラムは簡単に言えば、「みんなで渡れば怖くない」という意味。高市待ちぼうけをくらったメディア関係者が愚痴を言い合っていた。カメラマンもつい不適切な言葉を吐いた。その声をネットが拾って騒動になったのだろう。以上は自身の憶測だ。

⇒9日(木)夜・金沢の天気 くもり