★團十郎の襲名酒の誉 農口杜氏の人生に酔う

今月で御年90歳、顔がつやつやしている。「酒蔵の階段の昇り降りが健康の素」と笑う。石川県小松市の造り酒屋で杜氏として蔵人たちを指導する農口尚彦さんは国が卓越した技能者と選定している「現代の名工」であり、日本酒ファンからは「酒造りの神様」と呼ばれる。「のど越しのキレと含み香、果実味がある軽やかな酒。そんな酒は和食はもとより洋食に合う。食中酒やね」。理路整然とした言葉運びに圧倒される。農口杜氏の山廃仕込み無濾過生原酒にはすでに銀座、パリ、ニューヨークなど世界中にファンがいる。

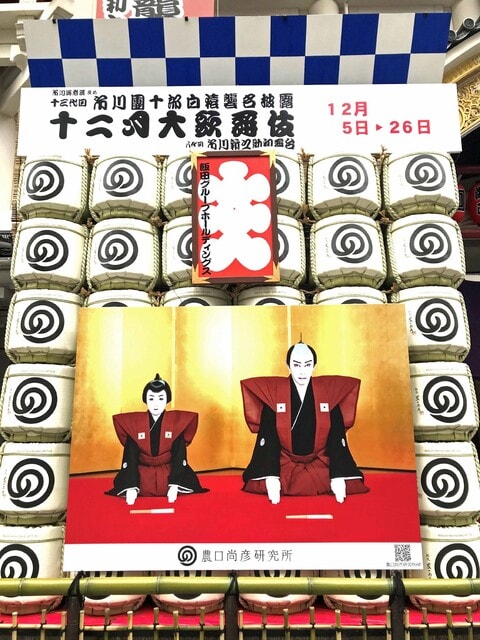

きのう醸造所「農口尚彦研究所」を訪れ、杜氏が特別に造った酒を楽しませてもらった。そのブランド名は「十三代目市川團十郎白猿襲名披露 特別Ver」。歌舞伎俳優の市川海老蔵改め十三代市川團十郎白猿の襲名を記念した公式の日本酒だ。特別バージョンというのも、4年前から造りためた未発売の酒をブレンドしたもの。これまでの日本酒のイ メージを超えた華やかな味わいだ。農口杜氏から「ブルゴーニュワインのロマネ・コンティをイメージして造った」と説明があった。低温で熟成させるため新鮮な香りがする。500本限定の特別Ver。御年90歳の杜氏のさらなる挑戦でもある。

メージを超えた華やかな味わいだ。農口杜氏から「ブルゴーニュワインのロマネ・コンティをイメージして造った」と説明があった。低温で熟成させるため新鮮な香りがする。500本限定の特別Ver。御年90歳の杜氏のさらなる挑戦でもある。

それにしても、十三代目市川團十郎白猿と結びつく、どのような縁があったのか。小松市の安宅海岸は「安宅の関」で知られる。源義経が都落ちして平泉に向かうとき、武蔵坊弁慶が杖で義経を叩いて検問をくぐり抜けたというこの地の伝説は、十三代目市川團十郎白猿のお家芸の歌舞伎十八番『勧進帳』として演じられる。来年3月には、襲名披露の巡業が小松市の「こまつ芸術劇うらら」である。うららは襲名を機に「小松市團十郎芸術劇場うらら」に改称されることも決まっている。こうした縁から襲名を記念した公式の日本酒を農口杜氏が造ることになった。

先日、知り合いから写真を送ってもらった。東京の歌舞伎座の前では農口尚彦研究所の酒樽が積まれている=写真=。農口の「の」の字がデザインされた酒樽。「歴史がある市川家の襲名記念の酒を造れるのは光栄です。さらに、世界に通じる酒を造りたいと思いこの歳になって頑張っております」。まさに、酒造りのエンドレスな人生。ちなみに、「研究所」の名称は、この農口杜氏の技と発想を若い人たちに学んでもらいたいとの思いから付けられたそうだ。

⇒4日(日)午前・金沢の天気 あめ

きょうは騒がしい朝を迎えた。何しろ、一時バシャバシャとまるで土砂降りのような音がした。あられだった。登校途中の児童たちは傘を差したまま立ち止まっていた。怖かったのだろう。金沢で初あられ。

きょうは騒がしい朝を迎えた。何しろ、一時バシャバシャとまるで土砂降りのような音がした。あられだった。登校途中の児童たちは傘を差したまま立ち止まっていた。怖かったのだろう。金沢で初あられ。 もう一つの騒がしさ。テレビメディアは再び「ドーハの歓喜」だ。サッカーのワールドカップカタール大会。グループEの日本は、第3戦でスペインと対戦し2-1で勝って1次リーグ2勝1敗とし、決勝トーナメントへの進出を決めた。正直な話が、FIFAランキング24位の日本が、7位のスペインに勝てるとは思えなかった。午前4時という試合時間も厳しく、中継番組の視聴はあきらめた。きょう午前7時30分ごろに冒頭の土砂降りのようなあられの降りに目覚めて、寝床でスマホを見て勝利を知った。

もう一つの騒がしさ。テレビメディアは再び「ドーハの歓喜」だ。サッカーのワールドカップカタール大会。グループEの日本は、第3戦でスペインと対戦し2-1で勝って1次リーグ2勝1敗とし、決勝トーナメントへの進出を決めた。正直な話が、FIFAランキング24位の日本が、7位のスペインに勝てるとは思えなかった。午前4時という試合時間も厳しく、中継番組の視聴はあきらめた。きょう午前7時30分ごろに冒頭の土砂降りのようなあられの降りに目覚めて、寝床でスマホを見て勝利を知った。 のうち、審査で1本が認定された。「煌」第1号は重さ15.5㌔で体長94㌢の大物だ。例年、寒ブリは比較的高値がついても15万円から20万円なので、ブランド化によって今回は20倍ほど値が上がったことになる。

のうち、審査で1本が認定された。「煌」第1号は重さ15.5㌔で体長94㌢の大物だ。例年、寒ブリは比較的高値がついても15万円から20万円なので、ブランド化によって今回は20倍ほど値が上がったことになる。 資源保護政策で香箱ガニの漁期は11月6日から12月29日に短縮された。そこで、値段は徐々に上がってはいたものの、それが急騰したのは2015年3月の北陸新幹線の金沢開業だった。金沢おでんが観光客の評判を呼び、季節メニューのかに面は人気の的となり、おでんの店には行列ができるようになった。

資源保護政策で香箱ガニの漁期は11月6日から12月29日に短縮された。そこで、値段は徐々に上がってはいたものの、それが急騰したのは2015年3月の北陸新幹線の金沢開業だった。金沢おでんが観光客の評判を呼び、季節メニューのかに面は人気の的となり、おでんの店には行列ができるようになった。 ケーションで、金沢に行けばノドグロが食えると思われたに違いない。当時、知人らと「あのアカムツがノドグロに化けて、えらい人気やな」と笑っていた。ところが、値段も高騰して、いつの間にか「超高級魚」の様相になってきた。

ケーションで、金沢に行けばノドグロが食えると思われたに違いない。当時、知人らと「あのアカムツがノドグロに化けて、えらい人気やな」と笑っていた。ところが、値段も高騰して、いつの間にか「超高級魚」の様相になってきた。 テレビ中継を視聴していたが、日本はドイツ戦からスタメンを5人入れ替え、堂安選手や相馬選手らを起用して臨んで、前半は無得点で折り返し。後半36分、日本は先制ゴールを奪われた。以下、サッカーに詳しい知人の分析。

テレビ中継を視聴していたが、日本はドイツ戦からスタメンを5人入れ替え、堂安選手や相馬選手らを起用して臨んで、前半は無得点で折り返し。後半36分、日本は先制ゴールを奪われた。以下、サッカーに詳しい知人の分析。 コスタリカもドイツ戦に勝てば勝ち点6となり、通過の可能性もある。さまさに混戦、サッカーの醍醐味ではある。

コスタリカもドイツ戦に勝てば勝ち点6となり、通過の可能性もある。さまさに混戦、サッカーの醍醐味ではある。 例年、カニは地酒の辛口吟醸酒で味わう。今回はちょっと趣向を変えて、能登産の「どぶろく」で味わうことにした。能登半島の中ほどに位置する中能登町には、連綿とどぶろくを造り続けている神社が3社ある。五穀豊穣を祈願するに供えるお神酒で、お下がりとして氏子に振る舞われる。同町ではこの伝統を活かして2014年に「どぶろく特区」の認定を受け、いまでは農家レストランなど営む農業者が税務署の製造免許を得て醸造している。

例年、カニは地酒の辛口吟醸酒で味わう。今回はちょっと趣向を変えて、能登産の「どぶろく」で味わうことにした。能登半島の中ほどに位置する中能登町には、連綿とどぶろくを造り続けている神社が3社ある。五穀豊穣を祈願するに供えるお神酒で、お下がりとして氏子に振る舞われる。同町ではこの伝統を活かして2014年に「どぶろく特区」の認定を受け、いまでは農家レストランなど営む農業者が税務署の製造免許を得て醸造している。 CBSは詳細に伝えている。日本人サポーターたちは、開幕戦(現地時間11月20日)のカタール対エクアドル戦が行われた後、自分たちの国が参加する試合でもないにもかかわらず、スタジアムのスタンド席に置き去りにされていたボトルや食べ残しを拾い、ごみ袋に入れる姿が見られた。バーレーンのあるインフルエンサー氏が、サポーターの行いを映像で記録し、自身のインスタグラムで共有した。インフルエンサー氏はこのサポ-ターになぜごみを片付けるのを手伝ったのかと尋ねた。すると、そのサポーターは 「私たちは日本人で、ごみを残さないし、この場所を尊敬している」 と語った、と伝えている。

CBSは詳細に伝えている。日本人サポーターたちは、開幕戦(現地時間11月20日)のカタール対エクアドル戦が行われた後、自分たちの国が参加する試合でもないにもかかわらず、スタジアムのスタンド席に置き去りにされていたボトルや食べ残しを拾い、ごみ袋に入れる姿が見られた。バーレーンのあるインフルエンサー氏が、サポーターの行いを映像で記録し、自身のインスタグラムで共有した。インフルエンサー氏はこのサポ-ターになぜごみを片付けるのを手伝ったのかと尋ねた。すると、そのサポーターは 「私たちは日本人で、ごみを残さないし、この場所を尊敬している」 と語った、と伝えている。 日本サッカー界の育ての親はドイツ人のデットマール・クラマー氏(故人)。同氏は日本サッカー界初の外国人コーチであり、サッカー日本代表の基礎をつくり、日本サッカーリーグの創設にも尽力したことから「日本サッカーの父」と称された人だ(Wikipedia「デットマール・クラマー

日本サッカー界の育ての親はドイツ人のデットマール・クラマー氏(故人)。同氏は日本サッカー界初の外国人コーチであり、サッカー日本代表の基礎をつくり、日本サッカーリーグの創設にも尽力したことから「日本サッカーの父」と称された人だ(Wikipedia「デットマール・クラマー たまたまブログをチェックしてくれた知人からは「医者と相談して決めたら」とメールが届いた。また、ブログでは「ベクルリー等の治療薬が在りますので医師に相談して接種した方が良いですよ」とコメントが寄せられた。ブログでそのように「意思表明」をしたので、後には引けないと思っている。しかし、接種しなかったことから、感染しやすくなるのではないかとの不安もよぎる。そして、夜にコロナ治療薬に関するニュースが入った。

たまたまブログをチェックしてくれた知人からは「医者と相談して決めたら」とメールが届いた。また、ブログでは「ベクルリー等の治療薬が在りますので医師に相談して接種した方が良いですよ」とコメントが寄せられた。ブログでそのように「意思表明」をしたので、後には引けないと思っている。しかし、接種しなかったことから、感染しやすくなるのではないかとの不安もよぎる。そして、夜にコロナ治療薬に関するニュースが入った。