★「加賀百万石」レトロなキャッチいつまで続けられるか

金沢では「加賀百万石」は聞き慣れた言葉だが、違和感のある使い方があることを知ったのは、金沢大学で教員をしていたころだ。インドネシアからの留学生がこんな話をしてくれた。

留学生は、兼六園を散策に行き、そのときインバウンド観光客の団体を案内していた日本人のガイドが「カガ・ワン・ミリオン・ストーンズ」と言っていたのを聞いて、「加賀百万石」のことかとガイドの案内に耳をそばだてた。そのとき、ガイドは金沢城の石垣を指さして説明していたので、とても腑に落ちたという。「百万個もの石を使って、お城を造り、そして金沢に用水をはりめぐらせた加賀のお殿様はとても有能な方だったのですね」と留学生は感心していた。

留学生は、兼六園を散策に行き、そのときインバウンド観光客の団体を案内していた日本人のガイドが「カガ・ワン・ミリオン・ストーンズ」と言っていたのを聞いて、「加賀百万石」のことかとガイドの案内に耳をそばだてた。そのとき、ガイドは金沢城の石垣を指さして説明していたので、とても腑に落ちたという。「百万個もの石を使って、お城を造り、そして金沢に用水をはりめぐらせた加賀のお殿様はとても有能な方だったのですね」と留学生は感心していた。

ガイドは「加賀百万石」を「カガ・ワン・ミリオン・ストーンズ」と直訳していたのだ。話を聞いて、「それは誤解だよ」と留学生に説明した。「石(こく)」はコメの容量(1石は180㍑分)を意味し、ストーンではない、と。きょとんとした顔つきで留学生は聞いていたが、なんとか理解はしてくれたようだった。それにしても、現代に通用しない「百万石」という言葉を使ってどうするのか。日本人でも理解できない世代が増えているのではないか。ましてや、インバウンド観光では誤解を与えるだけではないか。

ところが、石川県は「百万石」を多用している。ことし秋に開催される「第38回国民文化祭」(10月15日-11月26日)の名称は「いしかわ百万石文化祭2023」と銘打っている。インバウンド観光の寄港地の一つでもある金沢港クル-ズターミナルの愛称を「ひゃくまんごくマリンテラス」、新しく完成させた県立図書館を「百万石ビブリオバウム」としている。

そもそも石川県人はどれほど「百万石」を意識しているだろうか。石川県には金沢、加賀、能登の3地区があり、「百万石」を名乗ったり、使ったりしているのは金沢だけではないだろうか。むしろ、加賀や能登の人たちには、かつての栄華をいつまで誇っているのかと揶揄する向きもある。一方で、加賀友禅や金沢蒔絵といった伝統工芸には雅(みやび)が漂い、加賀百万石の文化をイメージさせる。「加賀百万石」というレトロなキャッチフレーズはいつまで続けられるか。

⇒11日(土)夜・金沢の天気 くもり

去年12月5日の「田の神迎え」を能登町の柳田植物公園内にある茅葺の古民家「合鹿庵(ごうろくあん)」で見学し、このブログで書き留めた。そして、きのう2月9日の「田の神送り」を同じ合鹿庵で見学した。

去年12月5日の「田の神迎え」を能登町の柳田植物公園内にある茅葺の古民家「合鹿庵(ごうろくあん)」で見学し、このブログで書き留めた。そして、きのう2月9日の「田の神送り」を同じ合鹿庵で見学した。 供されたごちそうで、季節の違いもある。12月5日「田の神迎え」では、メイン料理は寒ブリの刺し身だった。そして、2月9日「田の神送り」では、タラの子付けという刺し身が出されていた=写真・下=。タラの漢字は魚へんに雪と書く「鱈」。能登半島の沖で獲れるマダラはこの降雪の時季に身が引き締まって、味がのっている。そのまま刺し身ではなく、タラの子である真子をゆでてほぐし、タラの身にまぶしたもの、この「タラの子付け」はなかなかおつな味がする。さらに、昆布でしめたマダラの身に子付けをするとさらに旨みが増す。

供されたごちそうで、季節の違いもある。12月5日「田の神迎え」では、メイン料理は寒ブリの刺し身だった。そして、2月9日「田の神送り」では、タラの子付けという刺し身が出されていた=写真・下=。タラの漢字は魚へんに雪と書く「鱈」。能登半島の沖で獲れるマダラはこの降雪の時季に身が引き締まって、味がのっている。そのまま刺し身ではなく、タラの子である真子をゆでてほぐし、タラの身にまぶしたもの、この「タラの子付け」はなかなかおつな味がする。さらに、昆布でしめたマダラの身に子付けをするとさらに旨みが増す。 おそらくこれは構造的な問題だろう。ビッグイベントを仕切ることができる会社は数少ない。電通はその最大手だ。簡単に言えば、すべてを電通任せだったということだ。電通側とすれば、「談合」ではなく「調整」をしていたと釈明するだろう。メディア各社は電通の役割をよく理解しているはずだ。もちろん、この調整によって電通側が多額の利益を得ていたならば明らかな犯罪ではある。

おそらくこれは構造的な問題だろう。ビッグイベントを仕切ることができる会社は数少ない。電通はその最大手だ。簡単に言えば、すべてを電通任せだったということだ。電通側とすれば、「談合」ではなく「調整」をしていたと釈明するだろう。メディア各社は電通の役割をよく理解しているはずだ。もちろん、この調整によって電通側が多額の利益を得ていたならば明らかな犯罪ではある。 トルコのエルドアン大統領は同国が「この100年で最も甚大な災害」に直面していると述べた。トルコ当局者によると、国内の少なくとも4ヵ所の空港が被害に遭い、建物6200棟余りが倒壊したという。トルコで登録されているシリア難民370万人の多くも被災した(同・BloombergニュースWeb版日本語)。

トルコのエルドアン大統領は同国が「この100年で最も甚大な災害」に直面していると述べた。トルコ当局者によると、国内の少なくとも4ヵ所の空港が被害に遭い、建物6200棟余りが倒壊したという。トルコで登録されているシリア難民370万人の多くも被災した(同・BloombergニュースWeb版日本語)。 防衛省によると、気球は国際法上、航空機に位置づけられ、他国の領空に侵入するのは国際法に違反し、領空侵犯にあたるとされる。過去に軍用機や民間機が他国の領空に入ったことで、当事国だけでなく国際社会全体の緊張が高まったこともある(6日付・NHKニュースWeb版)。

防衛省によると、気球は国際法上、航空機に位置づけられ、他国の領空に侵入するのは国際法に違反し、領空侵犯にあたるとされる。過去に軍用機や民間機が他国の領空に入ったことで、当事国だけでなく国際社会全体の緊張が高まったこともある(6日付・NHKニュースWeb版)。 「ペティアン・ナチュレ」と言うそうだ。フランスの発泡酒で、スパークリングとは違った微発泡のワインのこと。そこでさっそく、ペティアン・ナチュレをオ-ダーする=写真=。発酵途中でビン詰されるため、ぶどうジュースのような味わいで、泡も柔らかくて飲みやすい。見た目と味は違うものの、ワイン版どぶろくのような雰囲気だ。

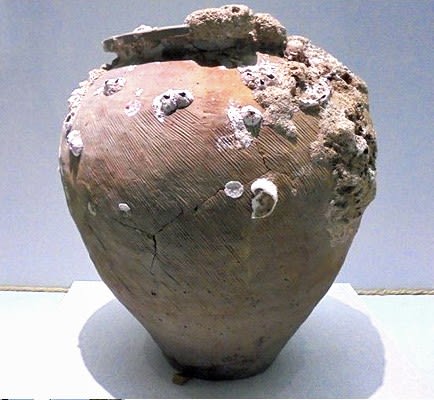

「ペティアン・ナチュレ」と言うそうだ。フランスの発泡酒で、スパークリングとは違った微発泡のワインのこと。そこでさっそく、ペティアン・ナチュレをオ-ダーする=写真=。発酵途中でビン詰されるため、ぶどうジュースのような味わいで、泡も柔らかくて飲みやすい。見た目と味は違うものの、ワイン版どぶろくのような雰囲気だ。 どぶろくの歴史は古い。中能登町は能登における稲作文化の発祥の地でもある。1987年に「杉谷チャノバ タケ遺跡」の竪穴式住居跡から、黒く炭化したおにぎりが発掘された。化石は約2000年前の弥生時代のものと推定され、日本最古のおにぎりと話題になった。毎年8月に営まれる「鎌打ち神事」は、鎌で平野を開墾し、田んぼの害虫などが退散することを願った神事とされる。どぶろくを造り、収穫を神々に感謝する祭りがこの地の3つの神社で脈々と続いている。

どぶろくの歴史は古い。中能登町は能登における稲作文化の発祥の地でもある。1987年に「杉谷チャノバ タケ遺跡」の竪穴式住居跡から、黒く炭化したおにぎりが発掘された。化石は約2000年前の弥生時代のものと推定され、日本最古のおにぎりと話題になった。毎年8月に営まれる「鎌打ち神事」は、鎌で平野を開墾し、田んぼの害虫などが退散することを願った神事とされる。どぶろくを造り、収穫を神々に感謝する祭りがこの地の3つの神社で脈々と続いている。 ロシアのプーチン大統領がウクライナのゼレンスキー政権を「ネオナチ」と称して偽旗を掲げて去年2月24日に侵攻を始めてまもなく1年になる。その後の4月4日、ロシアのセルゲイ・ミロノフ下院副議長がロシアのオンラインメディアで「どんな国でも、隣国に対して権利を主張することはできる」「多くの専門家によると、ロシアは北海道に対してあらゆる権利を持っている」と述べた。同じ4月20日、ロシアは北部アルハンゲリスク州にあるプレセツク宇宙基地の発射場から新型のICBM「サルマト」を発射し、およそ5700㌔東のカムチャツカ半島にあるクーラ試験場の目標に命中させている。プーチン大統領が「北海道の権利の奪還」という偽旗を掲げて動き、プレセツク宇宙基地の発射場に再びICBMを構え、日本に向けた場合、反撃能力は可能なのだろうか。

ロシアのプーチン大統領がウクライナのゼレンスキー政権を「ネオナチ」と称して偽旗を掲げて去年2月24日に侵攻を始めてまもなく1年になる。その後の4月4日、ロシアのセルゲイ・ミロノフ下院副議長がロシアのオンラインメディアで「どんな国でも、隣国に対して権利を主張することはできる」「多くの専門家によると、ロシアは北海道に対してあらゆる権利を持っている」と述べた。同じ4月20日、ロシアは北部アルハンゲリスク州にあるプレセツク宇宙基地の発射場から新型のICBM「サルマト」を発射し、およそ5700㌔東のカムチャツカ半島にあるクーラ試験場の目標に命中させている。プーチン大統領が「北海道の権利の奪還」という偽旗を掲げて動き、プレセツク宇宙基地の発射場に再びICBMを構え、日本に向けた場合、反撃能力は可能なのだろうか。 が、近代に入り交通体系が水運から陸運中心へとシフトしたことで、「さいはて」の地となった。そこで、北川氏はアーチストたちと岬や断崖絶壁、そして鉄道の跡地や空き家など忘れ去られた場所に赴き、過疎地における芸術の可能性と潜在力を引き出してきた。

が、近代に入り交通体系が水運から陸運中心へとシフトしたことで、「さいはて」の地となった。そこで、北川氏はアーチストたちと岬や断崖絶壁、そして鉄道の跡地や空き家など忘れ去られた場所に赴き、過疎地における芸術の可能性と潜在力を引き出してきた。 新型コロナウイルス感染拡大で一年延期となった2021年の第2回展で、北川氏は家仕舞いが始まった市内65軒の家々から1600点もの民具を集めて、モノが主役の博物館と劇場が一体化した劇場型博物館『スズ・シアター・ミュージアム』を造った。8組のアーティストが民具を活用して、「空間芸術」として展示している。

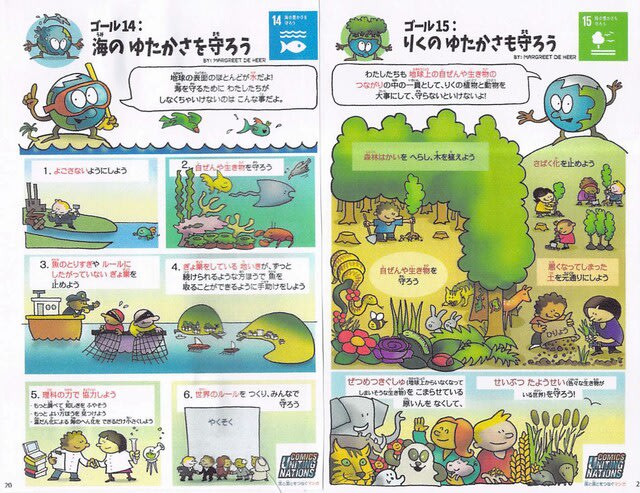

新型コロナウイルス感染拡大で一年延期となった2021年の第2回展で、北川氏は家仕舞いが始まった市内65軒の家々から1600点もの民具を集めて、モノが主役の博物館と劇場が一体化した劇場型博物館『スズ・シアター・ミュージアム』を造った。8組のアーティストが民具を活用して、「空間芸術」として展示している。 育だった。市内の9つの全小学校は「生き物観察会」を実施しており、児童たちは里山里海の生物多様性を実地で学んでいる。そのサポートをSDGsラボに加わっている自然生態学の研究者や環境系NPO、地域住民らが学校の教員とプログラムを組んで行っている。

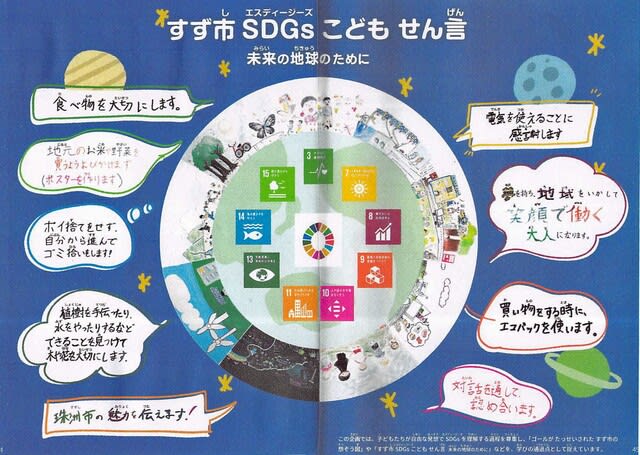

育だった。市内の9つの全小学校は「生き物観察会」を実施しており、児童たちは里山里海の生物多様性を実地で学んでいる。そのサポートをSDGsラボに加わっている自然生態学の研究者や環境系NPO、地域住民らが学校の教員とプログラムを組んで行っている。 さらにテキスト『みんなの未来のためにできること』に特徴的なのは、市内9つの小学校がそれぞれに「すず市 SDGs こども せん言」=写真・下=を掲げていることだ。ある小学校のテーマはゴール7「エネルギーをみんなに そしてクリーン」で、児童たちの「せん言」は「電気のムダ使いをしないようにします」「電気を使えることに感謝します」「電気を生み出す自然を大切にします」を掲げ、「テレビを見ない時はときは消す」などと具体的なアクションを記している。

さらにテキスト『みんなの未来のためにできること』に特徴的なのは、市内9つの小学校がそれぞれに「すず市 SDGs こども せん言」=写真・下=を掲げていることだ。ある小学校のテーマはゴール7「エネルギーをみんなに そしてクリーン」で、児童たちの「せん言」は「電気のムダ使いをしないようにします」「電気を使えることに感謝します」「電気を生み出す自然を大切にします」を掲げ、「テレビを見ない時はときは消す」などと具体的なアクションを記している。