☆ウクライナの子どもたちを「戦利品」のように扱うロシア

ICC(国際刑事裁判所)は先月3月17日、ロシアのプーチン大統領とマリヤ・リボワベロワ大統領全権代表について、ウクライナ侵攻で占領した地域の児童養護施設などから少なくとも何百人もの子どもたちロシアに連れ去ったとして、国際法上の戦争犯罪の疑いで逮捕状を出した(3月18日付・NHKニュースWeb版)。

同日のCNNニュースWeb版日本語によると、ウクライナのゼレンスキー大統領はICCの逮捕状について、「我が国の法執行当局で進行中の刑事手続きでは、ウクライナの子ども1万6000人以上が占領者(ロシア)によって強制連行されたことが既に確認されている。だが、強制移送者の実数ははるかに多い可能性がある」と述べ、「そうした犯罪行為はテロ国家の最高指導者の指示なしには不可能だ」との見方を示した。

では、連れ去れた子どもたちはロシアでどのように扱われていたのか。AFP通信などで断片的に伝えられているニュースを総合すると、以下の様になる。子どもたちは東部ハルキウや南部ヘルソン両州などから不法に連れ去られていった。子どもたちの多くは、里子(養子)になるか孤児院に行くかを自分で判断することになる。

では、連れ去れた子どもたちはロシアでどのように扱われていたのか。AFP通信などで断片的に伝えられているニュースを総合すると、以下の様になる。子どもたちは東部ハルキウや南部ヘルソン両州などから不法に連れ去られていった。子どもたちの多くは、里子(養子)になるか孤児院に行くかを自分で判断することになる。

一方、ロシア側は戦闘地域から子どもを「保護している」とし、家族と再会できるよう手続きを進めていると主張している。クライナの孤児380人がロシアの里親に引き渡された。養子になった子どもはウクライナ国籍を維持するとともに、ロシア国籍も与えられた。

また、施設に入ると、朝6時に起床し、体操のあと朝食。その後は勉強をしたり、ゲームをしたりする時間もあるようだ。時にはダンスパ-ティーやモスクワ市内の見学もあるようだ。ただ、このケースはロシア政府が「慈悲深い救援者」と宣伝するプロパガンダに使われている。実際は子どもたちに再教育や軍事訓練などが課せられているとの見方もある。

保護を理由に子どもたちをロシアに連れて行く行為そものが、子どもたちを「戦利品」のように扱っている。これはICCが指摘する戦争犯罪というより、ジェノサイド(民族抹殺)の行為に相当するのではないだろうか。

(※写真は、第二次世界大戦での対ドイツ戦勝記念日式典で演説を行ったプーチン大統領。相手をナチス呼ばわりして武力侵攻を正当化した=2022年5月9日付・BBCニュースWeb版)

⇒10日(月)午後・金沢の天気 はれ

「輪島キリコ会館」に入った。2015年3月にリニューアルオープンしている。展示スペースには、高さ10㍍規模の大キリコが7基と、5㍍ほどのキリコが24基展示されている=写真・上=。直方体のあんどんに、屋根や四本の柱、担ぐための棒などには輪島塗が施され、昇り竜の彫刻に金箔を貼り付けた飾り物などが際立つ=写真・下=。若い衆が激しく動かす祭りのときのキリコのイメージとは違って、まるで装飾品だ。

「輪島キリコ会館」に入った。2015年3月にリニューアルオープンしている。展示スペースには、高さ10㍍規模の大キリコが7基と、5㍍ほどのキリコが24基展示されている=写真・上=。直方体のあんどんに、屋根や四本の柱、担ぐための棒などには輪島塗が施され、昇り竜の彫刻に金箔を貼り付けた飾り物などが際立つ=写真・下=。若い衆が激しく動かす祭りのときのキリコのイメージとは違って、まるで装飾品だ。 能登の他の地区では、祭りが終わればキリコの倉庫や、解体して神社の倉庫に仕舞われるが、輪島のキリコはキリコ会館で展示されいて、祭りになるとそのまま担がれて街を練る。祭りが終われば、また会館で展示され、観光客を呼び込むというシステムになっている。輪島でそれが可能になったのは、キリコ会館の周辺には奥津比咩神社大祭(8月22、23日)、重蔵神社大祭(同23日)、住吉神社大祭(同24日)、輪島前神社大祭(同25日)と祭りが集中して、展示にムダがないせいかと推測する。

能登の他の地区では、祭りが終わればキリコの倉庫や、解体して神社の倉庫に仕舞われるが、輪島のキリコはキリコ会館で展示されいて、祭りになるとそのまま担がれて街を練る。祭りが終われば、また会館で展示され、観光客を呼び込むというシステムになっている。輪島でそれが可能になったのは、キリコ会館の周辺には奥津比咩神社大祭(8月22、23日)、重蔵神社大祭(同23日)、住吉神社大祭(同24日)、輪島前神社大祭(同25日)と祭りが集中して、展示にムダがないせいかと推測する。 けてもらった。炭焼きの伝統技術に、新たに火様の伝統を受け継いだ。(※写真・上は、火鉢に入れた能登の伝統の火を受け継ぎ守る大野氏)

けてもらった。炭焼きの伝統技術に、新たに火様の伝統を受け継いだ。(※写真・上は、火鉢に入れた能登の伝統の火を受け継ぎ守る大野氏) 付加価値の高い茶炭の生産にも力を入れている。茶炭とは茶道で釜で湯を沸かすのに使う燃料用の炭のこと。2008年から茶炭に適しているクヌギの木を休耕地に植林するイベント活動を開始。すると、大野氏の計画に賛同する植林ボランティアが全国から集まるようになり、能登におけるグリーンツーリズムのさきがけにもなった。(※写真・下はクヌギの木を材料とした茶道炭。切り口がキクの花模様に似ていることから菊炭とも呼ばれる)

付加価値の高い茶炭の生産にも力を入れている。茶炭とは茶道で釜で湯を沸かすのに使う燃料用の炭のこと。2008年から茶炭に適しているクヌギの木を休耕地に植林するイベント活動を開始。すると、大野氏の計画に賛同する植林ボランティアが全国から集まるようになり、能登におけるグリーンツーリズムのさきがけにもなった。(※写真・下はクヌギの木を材料とした茶道炭。切り口がキクの花模様に似ていることから菊炭とも呼ばれる) えり、周囲の山水古木と調和して大本山の面影をしのばせる(総持寺パンフ)。2007年3月の能登半島地震でも大きな被害を受け、開創700年の2021年4月には修復工事が完了し落慶法要が営まれている。

えり、周囲の山水古木と調和して大本山の面影をしのばせる(総持寺パンフ)。2007年3月の能登半島地震でも大きな被害を受け、開創700年の2021年4月には修復工事が完了し落慶法要が営まれている。 葉の一つ一つが重く、そして心に透き通る。最後に、ドイツに戻っての布教は考えているのかと質問すると、「結婚し、子どもにも恵まれた。能登でさらに修行を積みたい」との返事だった。

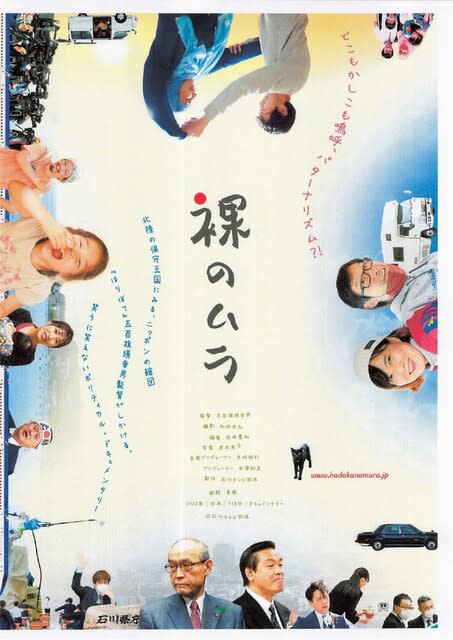

葉の一つ一つが重く、そして心に透き通る。最後に、ドイツに戻っての布教は考えているのかと質問すると、「結婚し、子どもにも恵まれた。能登でさらに修行を積みたい」との返事だった。 必ず登場するのは、ご存知キングメーカーの森喜朗だ」「ムラの男たちが熱演する栄枯盛衰の権力移譲劇」と読み手の想像力をたくましくさせる文章を掲載している。

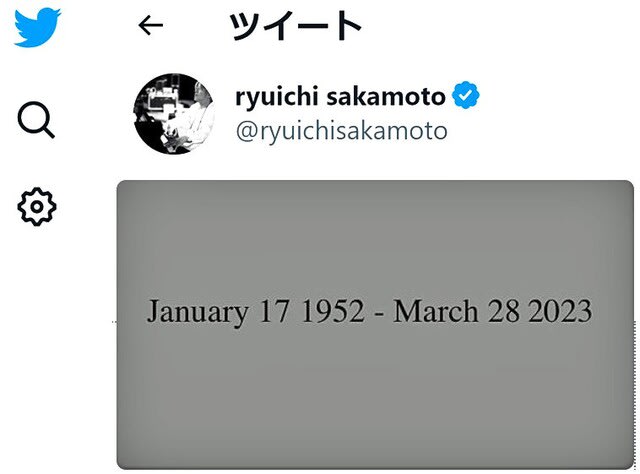

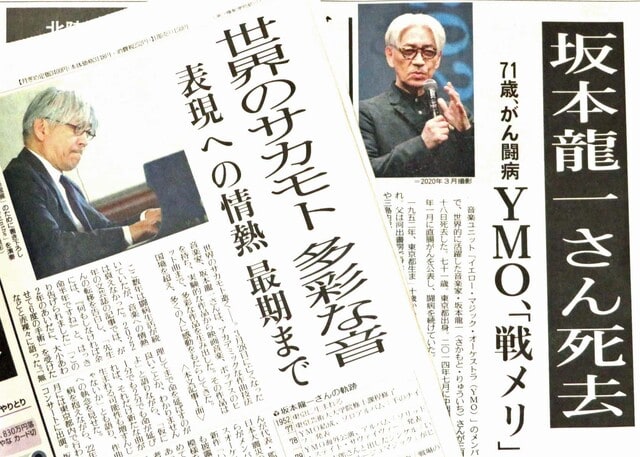

必ず登場するのは、ご存知キングメーカーの森喜朗だ」「ムラの男たちが熱演する栄枯盛衰の権力移譲劇」と読み手の想像力をたくましくさせる文章を掲載している。 んだという言葉が引用されている。「“Arts longa, vita brevis.” Art is long, life is short.」。享年71歳。

んだという言葉が引用されている。「“Arts longa, vita brevis.” Art is long, life is short.」。享年71歳。 「NO NUKES」を開催するなど被災地の復興支援にも携わってきた。時代の流れを感じ取り、社会に訴える「時代のカナリヤ」のような人物だった。

「NO NUKES」を開催するなど被災地の復興支援にも携わってきた。時代の流れを感じ取り、社会に訴える「時代のカナリヤ」のような人物だった。 ある意味で中国はカントリーリスクの高い国と言える。NHKニュースWeb版(3月27日付)によると、中国外務省の報道官は同日の記者会見で「日本人1人に対し、法律に基づいて捜査している。この日本人はスパイ活動に関わり、中国の刑法と反スパイ法に違反した疑いがある」と、拘束して取り調べを行っていると述べた。拘束されたのは製薬会社「アステラス製薬」の現地駐在の50代の男性社員。中国側は、具体的にどういう行為が法律に違反したかなど、詳しい内容については明らかにしていない。男性は駐在期間を終え、帰国間際だったとの報道もある。(※写真・上、中国・北京の天安門)

ある意味で中国はカントリーリスクの高い国と言える。NHKニュースWeb版(3月27日付)によると、中国外務省の報道官は同日の記者会見で「日本人1人に対し、法律に基づいて捜査している。この日本人はスパイ活動に関わり、中国の刑法と反スパイ法に違反した疑いがある」と、拘束して取り調べを行っていると述べた。拘束されたのは製薬会社「アステラス製薬」の現地駐在の50代の男性社員。中国側は、具体的にどういう行為が法律に違反したかなど、詳しい内容については明らかにしていない。男性は駐在期間を終え、帰国間際だったとの報道もある。(※写真・上、中国・北京の天安門) そして、ロシアのカントリーリスクは「プーチン・リスク」だ。ロイター通信Web版日本語(3月31日付)によると、ロシア産業貿易省は同日、トヨタ自動車のサンクトペテルブルク工場が国営の自動車・エンジン中央科学研究所(NAMI)に譲渡されたと表明した。同省は「今回の合意は、工場の建物・設備・土地の所有権の完全な譲渡を意味する」と表明した。トヨタ自動車サイト(同日付)も、NAMIへの譲渡による移管を完了したと発表している。譲渡額は明らかにしていない。(※写真・下、2016年12月16日、日露首脳会談後の安倍総理とプーチン大統領による共同記者会見=総理官邸、NHK中継画像)

そして、ロシアのカントリーリスクは「プーチン・リスク」だ。ロイター通信Web版日本語(3月31日付)によると、ロシア産業貿易省は同日、トヨタ自動車のサンクトペテルブルク工場が国営の自動車・エンジン中央科学研究所(NAMI)に譲渡されたと表明した。同省は「今回の合意は、工場の建物・設備・土地の所有権の完全な譲渡を意味する」と表明した。トヨタ自動車サイト(同日付)も、NAMIへの譲渡による移管を完了したと発表している。譲渡額は明らかにしていない。(※写真・下、2016年12月16日、日露首脳会談後の安倍総理とプーチン大統領による共同記者会見=総理官邸、NHK中継画像) 経済の新しい動きもある。賃金の支払いと言えば、これまで銀行口座への振り込みや、現金での支払いだったが、今月から決済アプリを使ったいわゆる「デジタル給与」も可能となる。もちろん、デジタル払いを導入する際には、企業の経営サイドは労働者と労使協定を結ぶことや、決済アプリの運営業者も厚労省の指定を受ける必要がある。

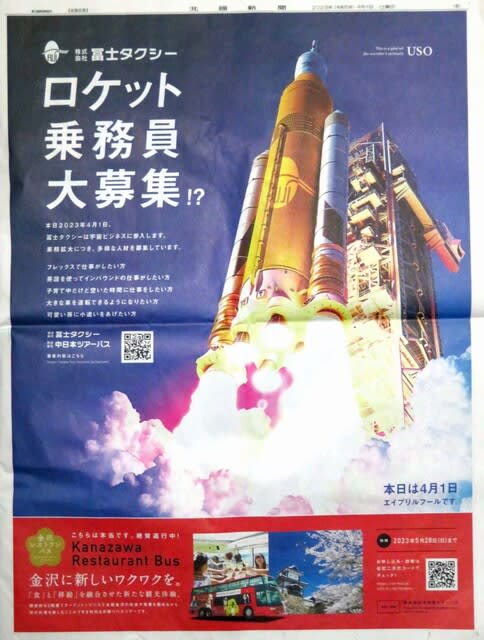

経済の新しい動きもある。賃金の支払いと言えば、これまで銀行口座への振り込みや、現金での支払いだったが、今月から決済アプリを使ったいわゆる「デジタル給与」も可能となる。もちろん、デジタル払いを導入する際には、企業の経営サイドは労働者と労使協定を結ぶことや、決済アプリの運営業者も厚労省の指定を受ける必要がある。 きょう31日付の地元各紙を読むと、あす4月1日から台湾のエバー航空が毎日運航で再開すると、記事と広告で掲載されていた=写真・上=。この便の効果でさらに金沢はぎやかになるのではないだろうと憶測した。石川県観光戦略推進部「統計から見た石川の観光」(令和3年版)によると、コロナ禍以前の2019年の統計で、兼六園の日本人以外の国・地域別の入場者数のトップは台湾なのだ。数にして16万4千人、次は中国の4万4千人、香港3万7千人、アメリカ3万人の順になる。この年に兼六園を訪れた訪日観光客数は47万5千人なので、3割以上が台湾からの入りということになる。

きょう31日付の地元各紙を読むと、あす4月1日から台湾のエバー航空が毎日運航で再開すると、記事と広告で掲載されていた=写真・上=。この便の効果でさらに金沢はぎやかになるのではないだろうと憶測した。石川県観光戦略推進部「統計から見た石川の観光」(令和3年版)によると、コロナ禍以前の2019年の統計で、兼六園の日本人以外の国・地域別の入場者数のトップは台湾なのだ。数にして16万4千人、次は中国の4万4千人、香港3万7千人、アメリカ3万人の順になる。この年に兼六園を訪れた訪日観光客数は47万5千人なので、3割以上が台湾からの入りということになる。 台湾の日本統治時代、台南市に当時東洋一のダムと称された「烏山頭(うさんとう)ダム」が建設された。不毛の大地とされた原野を穀倉地帯に変えたとして、台湾の人たちから日本の功績として今も評価されている。このダム建設のリーダーが、金沢生まれの土木技師、八田與一(1886-1942)だった。ダム建設後、八田は軍の命令でフィリピンに調査のため船で向かう途中、アメリカの潜水艦の魚雷攻撃で船が沈没し亡くなった。1942年(昭和17年)5月8日だった。

台湾の日本統治時代、台南市に当時東洋一のダムと称された「烏山頭(うさんとう)ダム」が建設された。不毛の大地とされた原野を穀倉地帯に変えたとして、台湾の人たちから日本の功績として今も評価されている。このダム建設のリーダーが、金沢生まれの土木技師、八田與一(1886-1942)だった。ダム建設後、八田は軍の命令でフィリピンに調査のため船で向かう途中、アメリカの潜水艦の魚雷攻撃で船が沈没し亡くなった。1942年(昭和17年)5月8日だった。 共同通信Web版(28日付)によると、ロシア国防省は28日、ロシア太平洋艦隊の小型艦が日本海に面する極東ウラジオストク沖の湾内で、巡航ミサイルを発射する演習を実施したと発表した。2発のミサイルが100㌔先の目標に命中した。発射はソ連時代に開発された対艦巡航ミサイル「モスキート」。国防省は通信アプリでミサイルが発射される映像も公開した。

共同通信Web版(28日付)によると、ロシア国防省は28日、ロシア太平洋艦隊の小型艦が日本海に面する極東ウラジオストク沖の湾内で、巡航ミサイルを発射する演習を実施したと発表した。2発のミサイルが100㌔先の目標に命中した。発射はソ連時代に開発された対艦巡航ミサイル「モスキート」。国防省は通信アプリでミサイルが発射される映像も公開した。