★日本海に恐怖の渦 北朝鮮が空中、水中に核の仕掛け

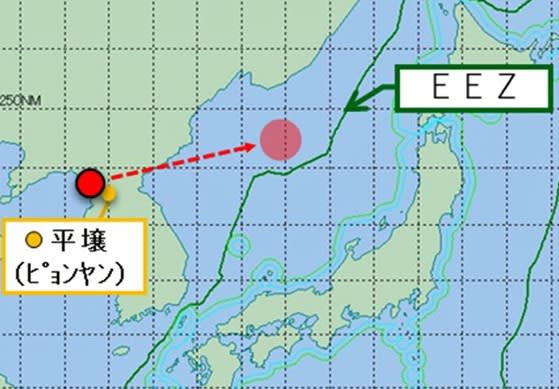

北朝鮮はきょう27日、2発の短距離弾道ミサイル(SRBM)を日本海に向けて発射した。防衛省公式サイトによると、北朝鮮西岸付近から午前7時47分ごろに弾道ミサイル1発が発射され、最高高度およそ50㌔で、350㌔飛翔した。さらに10分後の午前7時57分ごろにも1発を発射。これも最高高度およそ50㌔で、350㌔飛翔した。日本のEEZ外側に落下したと推測される。2発の弾道ミサイルは変則軌道で飛翔した可能性もある。

アメリカと韓国による合同の海上訓練がきょう済州島沖の公海上で行われ、アメリカ軍の原子力空母「ニミッツ」などが参加している。「ニミッツ」はあす28日、釜山に入港する予定という。北朝鮮は米韓の合同訓練に反発したものと見られる。

アメリカと韓国による合同の海上訓練がきょう済州島沖の公海上で行われ、アメリカ軍の原子力空母「ニミッツ」などが参加している。「ニミッツ」はあす28日、釜山に入港する予定という。北朝鮮は米韓の合同訓練に反発したものと見られる。

北朝鮮のミサイル発射は今月だけでも今回で7回目だ。22日に戦略巡航ミサイルを4発、19日に短距離弾道ミサイルを1発、16日にICBMを1発、14日に短距離弾道ミサイルを2発、12日に潜水艦から戦略巡航ミサイルを2発、9日に短距離弾道ミサイルを6発をそれぞれ発射している。(※写真は、今月9日に北朝鮮が発射した近距離弾道ミサイル=10日付・朝鮮中央通信Web版より)

北朝鮮の脅威はミサイルだけではない。ロイター通信Web版日本語(今月24日付)によると、北朝鮮の国営メディア「朝鮮中央通信」の報道として、金正恩総書記の指揮下で、核兵器が搭載可能な水中攻撃ドローン(無人艇)の実験を実施した。「ヘイル(津波)」と名付けられた新型の水中ドローンは59時間以上にわたり水深80㍍から150㍍の水中を巡航し、23日に東岸沖で核を搭載しない弾頭を爆発させたという。

この核無人水中攻撃艇は敵の海域で奇襲攻撃を仕掛け、水中爆発で大規模な放射能の巨大な津波を起こして艦船や主要な作戦港を破壊することを目的としている。この北朝鮮の新たな兵器について、韓国軍当局者は、北朝鮮の主張を分析中だと説明。アメリカ政府関係者は匿名を条件に、核実験の兆候はないと述べた。アナリストは、水中兵器が配備可能かどうかには懐疑的だが、北朝鮮はアメリカと韓国に対し、ますます多様化する核の脅威を誇示していると分析している(ロイター通信Web版日本語)。

空中だけでなく海中でも核攻撃能力を持つと挑発する北朝鮮、海上戦力が脆弱とされる北朝鮮に対して原子力空母を繰り出す米韓合同訓練、日本海に恐怖の渦が巻く。

⇒27日(月)夜・金沢の天気 はれ

その後、メディア関係者として初めて国会に証人喚問(同年10月25日)という前代未聞の展開となった。このとき、放送法違反による放送免許取消し処分が本格的に検討されたが、視聴者へのインパクトも大きいとして、行政処分にとどまった。当時自身もテレビ朝日系列局の報道担当だったので、椿発言の一連の流れが脳裏に刻まれている。

その後、メディア関係者として初めて国会に証人喚問(同年10月25日)という前代未聞の展開となった。このとき、放送法違反による放送免許取消し処分が本格的に検討されたが、視聴者へのインパクトも大きいとして、行政処分にとどまった。当時自身もテレビ朝日系列局の報道担当だったので、椿発言の一連の流れが脳裏に刻まれている。 戦争があり、「飯(めし)取る=敵を召し取る」とのゴロ合わせで、しゃもじに「必勝」「商売繁盛」などの文字を入れ、縁起物として販売するようになった=写真、同サイトより=。

戦争があり、「飯(めし)取る=敵を召し取る」とのゴロ合わせで、しゃもじに「必勝」「商売繁盛」などの文字を入れ、縁起物として販売するようになった=写真、同サイトより=。 決勝戦の平日の午前ということもあり、「もう一度視聴したい」や「見逃し」「録画し忘れ」などさまざまな視聴者ニーズを読んで、TBSは同日午後7時からのゴールデンタイムで「緊急再放送」を行った。この平均世帯視聴率が22.2%を取った。前日21日の準決勝・対メキシコ戦も急きょ午後7時から再放送し、平均世帯視聴率を19・8%(同)を稼いだ。2夜連続の緊急再放送はテレビ業界では異例のことだ。WBCの放映権を地上波で得ていたのはTBSとテレビ朝日の民放2社。映像はWBCのオシフャル映像だったので、緊急再放送も可能だったのだろう。

決勝戦の平日の午前ということもあり、「もう一度視聴したい」や「見逃し」「録画し忘れ」などさまざまな視聴者ニーズを読んで、TBSは同日午後7時からのゴールデンタイムで「緊急再放送」を行った。この平均世帯視聴率が22.2%を取った。前日21日の準決勝・対メキシコ戦も急きょ午後7時から再放送し、平均世帯視聴率を19・8%(同)を稼いだ。2夜連続の緊急再放送はテレビ業界では異例のことだ。WBCの放映権を地上波で得ていたのはTBSとテレビ朝日の民放2社。映像はWBCのオシフャル映像だったので、緊急再放送も可能だったのだろう。 大谷選手は今大会のMVP(最優秀選手)に選ばれた=写真・上、テレビ朝日番組より=。1次ラウンドの中国戦と、準々決勝のイタリア戦でピッチャーとして2勝をあげ、バッターとしても1次ラウンドのオーストラリア戦で東京ドームの看板を直撃するスリーランホームランを打つなど3番として打線を引っ張っり、二刀流の神髄を発揮した。

大谷選手は今大会のMVP(最優秀選手)に選ばれた=写真・上、テレビ朝日番組より=。1次ラウンドの中国戦と、準々決勝のイタリア戦でピッチャーとして2勝をあげ、バッターとしても1次ラウンドのオーストラリア戦で東京ドームの看板を直撃するスリーランホームランを打つなど3番として打線を引っ張っり、二刀流の神髄を発揮した。 =。5月のG7広島サミットでは、ゼレンスキー大統領のオンライン参加に合意している。また、岸田総理はキーウ近郊ブチャの戦死者慰霊碑を訪れ、ロシア侵攻による犠牲者への献花を行っている。ゼレンスキー大統領はみずからのSNSにメッセージを投稿し、「国際秩序の力強い守護者で、ウクライナの長年の友人である日本の岸田総理をキーウに迎えたことをうれしく思う」として訪問を歓迎した。

=。5月のG7広島サミットでは、ゼレンスキー大統領のオンライン参加に合意している。また、岸田総理はキーウ近郊ブチャの戦死者慰霊碑を訪れ、ロシア侵攻による犠牲者への献花を行っている。ゼレンスキー大統領はみずからのSNSにメッセージを投稿し、「国際秩序の力強い守護者で、ウクライナの長年の友人である日本の岸田総理をキーウに迎えたことをうれしく思う」として訪問を歓迎した。 ゃ」と心で叫んで体が熱くなってきた。8回で逆転されて、また「アカン」と気落ち。9回裏で大谷翔平選手がツーベースヒットで出塁して、「よっしゃ」と再び熱く気分が盛り上がり、村上宗隆選手の2点タイムリーヒットでサヨナラ勝ち。「三寒四温」の野球ドラマだ。

ゃ」と心で叫んで体が熱くなってきた。8回で逆転されて、また「アカン」と気落ち。9回裏で大谷翔平選手がツーベースヒットで出塁して、「よっしゃ」と再び熱く気分が盛り上がり、村上宗隆選手の2点タイムリーヒットでサヨナラ勝ち。「三寒四温」の野球ドラマだ。 脳会談を行うとの政府発表をテレビのニュースが伝えている。ウクライナへの連帯と支援を直接伝え、5月のG7広島サミットの議題の布石とする予定だろう。

脳会談を行うとの政府発表をテレビのニュースが伝えている。ウクライナへの連帯と支援を直接伝え、5月のG7広島サミットの議題の布石とする予定だろう。 話は変わる。WBC侍ジャパンの準決勝(21日・対メキシコ戦)への進出でメディアは盛り上がっていて、このところ岸田内閣の影が薄いように感じるのは自身だけだろうか。今月16日、岸田総理は初めて来日した韓国の尹大統領と首脳会談に臨み、「シャトル外交」を復活させることや、経済安全保障に関する協議体の創設、軍事情報包括保護協定(GSOMIA)の正常化など日韓外交では画期的な内容だった。が、同日のWBC準々決勝の対イタリア戦での大谷翔平選手のあのバントで、連日、テレビメディアなどは盛り上がっていて、日韓首脳会談の影が薄くなった。(※写真は、今月16日、日韓首脳会談後の共同記者会見=NHK総合より)

話は変わる。WBC侍ジャパンの準決勝(21日・対メキシコ戦)への進出でメディアは盛り上がっていて、このところ岸田内閣の影が薄いように感じるのは自身だけだろうか。今月16日、岸田総理は初めて来日した韓国の尹大統領と首脳会談に臨み、「シャトル外交」を復活させることや、経済安全保障に関する協議体の創設、軍事情報包括保護協定(GSOMIA)の正常化など日韓外交では画期的な内容だった。が、同日のWBC準々決勝の対イタリア戦での大谷翔平選手のあのバントで、連日、テレビメディアなどは盛り上がっていて、日韓首脳会談の影が薄くなった。(※写真は、今月16日、日韓首脳会談後の共同記者会見=NHK総合より) 韓国の聯合ニュースWeb版は韓国軍合同参謀本部の発表として、発射したミサイルは短距離弾道ミサイル(SRBM)と伝えている。今回の発射は、米韓両軍が今月13日から実施中の合同軍事演習「フリーダムシールド(自由の盾)」に対する反発とみられる。

韓国の聯合ニュースWeb版は韓国軍合同参謀本部の発表として、発射したミサイルは短距離弾道ミサイル(SRBM)と伝えている。今回の発射は、米韓両軍が今月13日から実施中の合同軍事演習「フリーダムシールド(自由の盾)」に対する反発とみられる。 松本剛明総務大臣は今月7日の会見で、この文書が正式な行政文書であると認めている。ただ、13日の参院予算委員会での集中審議で、総務省側の答弁は「作成者の記憶は定かではないが、レクは行われた可能性は高い」「内容は誰も覚えておらず、正確性は答えられない」と答弁。メモの作成者もレクの同席者も内容は覚えていない、というのだ。

松本剛明総務大臣は今月7日の会見で、この文書が正式な行政文書であると認めている。ただ、13日の参院予算委員会での集中審議で、総務省側の答弁は「作成者の記憶は定かではないが、レクは行われた可能性は高い」「内容は誰も覚えておらず、正確性は答えられない」と答弁。メモの作成者もレクの同席者も内容は覚えていない、というのだ。  おそらくバントはベンチの指示ではなく、自分の考えでやったのだろう。テレビに映ったチームメイトや監督も驚き顔だった。負けたら終わりの決勝トーナメントなので、大谷選手の「野球脳」は高校野球にシフトしたのかもしれない。「投げるとか打つとかは別だ。とにかく絶対に勝つんだ」と。二刀流の侍の気迫あふれる小技のビッグプレーだった。

おそらくバントはベンチの指示ではなく、自分の考えでやったのだろう。テレビに映ったチームメイトや監督も驚き顔だった。負けたら終わりの決勝トーナメントなので、大谷選手の「野球脳」は高校野球にシフトしたのかもしれない。「投げるとか打つとかは別だ。とにかく絶対に勝つんだ」と。二刀流の侍の気迫あふれる小技のビッグプレーだった。