☆日本海の海底地滑り 津波の脅威

震度6強の地震に見舞われた能登半島の尖端、珠洲市の海岸沿いの道路を走ると、ドキリとする看板が電柱に貼られている。「想定津波高 20.0m以上」=写真=。少し移動すると別の電柱看板にも「想定津波高 15.6m以上」と。同じような表記の電柱看板が海沿いに10数本にあった。津波に注意しなければならいことは理解できるが、このようにリアルな数字で示されると市民の心構えも違うだろうと想像した。

日本海に突き出る能登半島の尖端にある同市は過去に津波による被害を受けている。石川県庁がまとめた『石川県災異誌』(1993年版)によると、1833年12月7日の新潟県沖を震源とする津波では、同市ほか能登で流出家屋が345戸あり、死者は約100人に上った。1964年の新潟地震や1983年の日本海中部地震、1993年の北海道南西沖地震などでも能登に津波が押し寄せている。

日本海に突き出る能登半島の尖端にある同市は過去に津波による被害を受けている。石川県庁がまとめた『石川県災異誌』(1993年版)によると、1833年12月7日の新潟県沖を震源とする津波では、同市ほか能登で流出家屋が345戸あり、死者は約100人に上った。1964年の新潟地震や1983年の日本海中部地震、1993年の北海道南西沖地震などでも能登に津波が押し寄せている。

そこで、同市の危機管理室に電話で尋ねた。2018年1月に「津波ハザードマップ」を改訂した際にリスクがある地域への周知の意味を込めて電柱看板を活用したそうだ。確かに、数字で示されると20㍍以上の高台に避難しようと日ごろから前向きに考えるだろう。そこでさらに、「この数字の根拠は何ですか」と重ねて質問をすると、石川県危機管理監室からのデータとのことだった。そこで、県に問い合わせると、東日本大震災をきっかけに国交省がまとめた「津波浸水想定」(2017年)をベースにしたもの。珠洲市の20㍍の津波の高さは県内では一番高いケースとのことだった。

津波イコール地震というイメージがあったが、それ以外でも津波は起きる。きょうの地元紙によると、「日本海8ヵ所で海底地滑り津波」の見出しで、防衛大学と岡山大学の共同研究による海底地形の解析が報じられていた(25日付・北陸中日新聞)。記事によると、北海道南西沖と山形-新潟沖の2カ所にある幅2.3~5.6㌔の地滑り跡では、3.6~10平方㌔の範囲で土砂が動いたと見られ、海面を20㍍以上動かして大津波が発生したと推定されるとの内容だった。

日本海には大陸棚や海底活断層の隆起による起伏に富んだ地形が広く分布しているといわれる。それだけ海底地滑りによる津波のリスクも高いということになる。

⇒25日(木)夕・金沢の天気 くもり

白山は北陸3県ほか岐阜県にまたがる標高2702㍍の活火山であり=写真・上=、富士山、立山と並んで「日本三名山」あるは「三霊山」と古より称される。奈良時代には禅定道(ぜんじょうどう)と呼ばれた登山ルートが開拓され、山岳信仰のメッカでもあった。その白山を源流とする手取川は加賀平野を流れ、日本海に注ぎこむ。手取峡谷にある落差32㍍のダイナミックな綿ヶ滝は見る人を圧倒する。さらに下流では、人々が手取川の水の流れと扇状地を

白山は北陸3県ほか岐阜県にまたがる標高2702㍍の活火山であり=写真・上=、富士山、立山と並んで「日本三名山」あるは「三霊山」と古より称される。奈良時代には禅定道(ぜんじょうどう)と呼ばれた登山ルートが開拓され、山岳信仰のメッカでもあった。その白山を源流とする手取川は加賀平野を流れ、日本海に注ぎこむ。手取峡谷にある落差32㍍のダイナミックな綿ヶ滝は見る人を圧倒する。さらに下流では、人々が手取川の水の流れと扇状地を

サをねだっている様子が見え、シャッターを押した=写真=。静かだった辺りの雰囲気も親鳥やヒナの鳴き声でにぎやかになった。

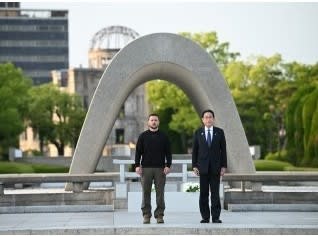

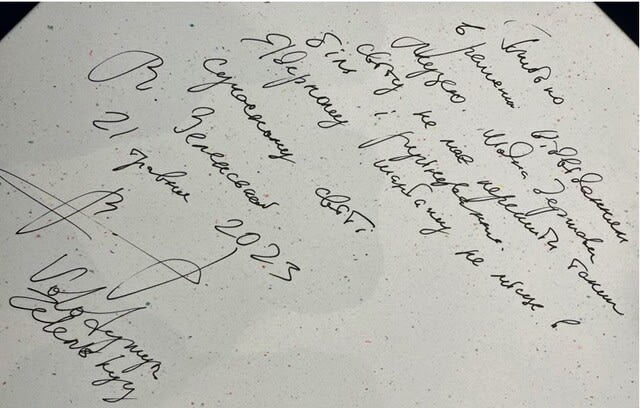

サをねだっている様子が見え、シャッターを押した=写真=。静かだった辺りの雰囲気も親鳥やヒナの鳴き声でにぎやかになった。 翌日21日午後、ゼレンスキー大統領がサミット閉幕後に原爆資料館を訪れ、岸田総理とともに平和記念公園の原爆慰霊碑に献花した。このとき、前日のカーキ色のトレーナーを黒いトレーナーに着替えていたように見えた。外務省の公式サイトをチェックすると、黒のトレーナーで献花していた。哀悼の意を込めて黒色に着替えたのだろう=写真・上=。

翌日21日午後、ゼレンスキー大統領がサミット閉幕後に原爆資料館を訪れ、岸田総理とともに平和記念公園の原爆慰霊碑に献花した。このとき、前日のカーキ色のトレーナーを黒いトレーナーに着替えていたように見えた。外務省の公式サイトをチェックすると、黒のトレーナーで献花していた。哀悼の意を込めて黒色に着替えたのだろう=写真・上=。 けない。現代の世界に核による脅しの居場所はない)

けない。現代の世界に核による脅しの居場所はない) 生成AIが議論されるようになったのは、いわゆるフェイクニュースや誤情報の拡散、誹謗中傷、詐欺などに利用される恐れがないのか、という点だ。何しろ、自身のスマホやPCにも、連日のように迷惑メールが届く。最近は、金融機関やネットショップからのような偽装メールが多い。チャットGPTがこうした詐欺に悪用されるのではないかと懸念を抱いたりもする。

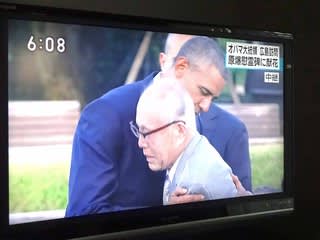

生成AIが議論されるようになったのは、いわゆるフェイクニュースや誤情報の拡散、誹謗中傷、詐欺などに利用される恐れがないのか、という点だ。何しろ、自身のスマホやPCにも、連日のように迷惑メールが届く。最近は、金融機関やネットショップからのような偽装メールが多い。チャットGPTがこうした詐欺に悪用されるのではないかと懸念を抱いたりもする。 感動的なあのシーンには背景があった。2009年4月、プラハでの演説でオバマ大統領は「核兵器なき世界」を提唱し、ノーベル平和賞を受賞した。唯一の戦争被爆地の訪問は7年の歳月を経て、しかも、大統領任期の最終年でようやく実現したのだった。現職の大統領の広島訪問の実現はアメリカ世論では難しいとされていたが、それを乗り切った経緯もあったので、感動は深いものになった。

感動的なあのシーンには背景があった。2009年4月、プラハでの演説でオバマ大統領は「核兵器なき世界」を提唱し、ノーベル平和賞を受賞した。唯一の戦争被爆地の訪問は7年の歳月を経て、しかも、大統領任期の最終年でようやく実現したのだった。現職の大統領の広島訪問の実現はアメリカ世論では難しいとされていたが、それを乗り切った経緯もあったので、感動は深いものになった。 そして、テレビメディアでニュース速報が飛び交った。ウクライナのゼレンスキー大統領がG7広島サミットに出席する、というのだ。対面出席の日程などはまだ明らかにされていない。

そして、テレビメディアでニュース速報が飛び交った。ウクライナのゼレンスキー大統領がG7広島サミットに出席する、というのだ。対面出席の日程などはまだ明らかにされていない。 地元2紙がなぜ同じ日にラッピング紙面というイベントを行ったのかと思い記事を探すと、17日と18日の両日、全日本広告連盟(全広連)の創立70周年記念大会が金沢市内を中心で開催されるとある。新聞や放送、広告各社の関係者が全国から約1000人が集まるようだ。大会のテーマは「広告は新たな時代への門だ。」とある。確かに、メディアはネットやSNSなどで多様化し、それにAIテクロジーが拍車をかけるように広告業界も混乱しているのではないだろうか。

地元2紙がなぜ同じ日にラッピング紙面というイベントを行ったのかと思い記事を探すと、17日と18日の両日、全日本広告連盟(全広連)の創立70周年記念大会が金沢市内を中心で開催されるとある。新聞や放送、広告各社の関係者が全国から約1000人が集まるようだ。大会のテーマは「広告は新たな時代への門だ。」とある。確かに、メディアはネットやSNSなどで多様化し、それにAIテクロジーが拍車をかけるように広告業界も混乱しているのではないだろうか。 ように、この混乱を新しい時代のニーズと受け取り、広告の役割を探るきっかけにしたいのだろう。そう考えると、ラッピング紙面は広告新時代を予感させる。

ように、この混乱を新しい時代のニーズと受け取り、広告の役割を探るきっかけにしたいのだろう。そう考えると、ラッピング紙面は広告新時代を予感させる。 さっそく行ってみると、公民館は避難所だった。玄関でスタッフに「バンさんのマジキリはどこにありますか」と尋ねると、案内してくれた。正直な話、珠洲市は国際芸術祭を開催しているので、泉谷市長から「バンさんのマジキリ」と聞いて、芸術作品かとも思っていた。ところが、実際に見てみると、避難所のパーテーションだった=写真・上=。

さっそく行ってみると、公民館は避難所だった。玄関でスタッフに「バンさんのマジキリはどこにありますか」と尋ねると、案内してくれた。正直な話、珠洲市は国際芸術祭を開催しているので、泉谷市長から「バンさんのマジキリ」と聞いて、芸術作品かとも思っていた。ところが、実際に見てみると、避難所のパーテーションだった=写真・上=。 ックなどではなく、ダンボール製の簡単な仕組み。カーテン布が張られているが、プライバシー確保のために透けない。中にあるベッドもダンボールだ=写真・下=。坂氏は1995年の阪神大震災を契機に災害支援活動に取り組んでいて、このような「バンさんのマジキリ」を開発したようだ。

ックなどではなく、ダンボール製の簡単な仕組み。カーテン布が張られているが、プライバシー確保のために透けない。中にあるベッドもダンボールだ=写真・下=。坂氏は1995年の阪神大震災を契機に災害支援活動に取り組んでいて、このような「バンさんのマジキリ」を開発したようだ。 金沢から2時間ほどで珠洲市に着いた。今回の地震では同市を中心に1人が亡くなり、40人がけが。住宅被害は全壊が16棟、半壊15棟、部分損壊が706棟となっている。また、住宅以外でも蔵や納屋など62棟に被害が及んでいる(石川県危機管理監室まとめ)。被害が大きかった同市正院町に入ると、全半壊の家屋や、土蔵の白壁が落ちる=写真・上=などの被害があちらこちらにあった。

金沢から2時間ほどで珠洲市に着いた。今回の地震では同市を中心に1人が亡くなり、40人がけが。住宅被害は全壊が16棟、半壊15棟、部分損壊が706棟となっている。また、住宅以外でも蔵や納屋など62棟に被害が及んでいる(石川県危機管理監室まとめ)。被害が大きかった同市正院町に入ると、全半壊の家屋や、土蔵の白壁が落ちる=写真・上=などの被害があちらこちらにあった。 強の揺れでは、棚から出荷前の一升瓶が200本落ちて割れた。冬季の酒の仕込みに間に合うように酒蔵の改修工事を予定しているが、社長は「さらに強い地震が来るのではないかと不安もよぎる」と話した。

強の揺れでは、棚から出荷前の一升瓶が200本落ちて割れた。冬季の酒の仕込みに間に合うように酒蔵の改修工事を予定しているが、社長は「さらに強い地震が来るのではないかと不安もよぎる」と話した。  り、高さ9㍍もある大鳥居だった。近くを歩いていたシニアの男性に尋ねると、去年6月の地震6弱の揺れで鳥居が一部壊れ、修復工事を終えたばかりだったという。「また鳥居が崩れるなんて、残念です」と肩を落とした。

り、高さ9㍍もある大鳥居だった。近くを歩いていたシニアの男性に尋ねると、去年6月の地震6弱の揺れで鳥居が一部壊れ、修復工事を終えたばかりだったという。「また鳥居が崩れるなんて、残念です」と肩を落とした。 エルニーニョ現象があった2009年の8月9日付のブログでこのように書いている。「盛夏のころだというのに一日中雨か曇り、朝が晴れでも昼には雨だ。太陽が照りつける夏らしい天気は数日あったかどうか。海面水温の高い状態が半年以上続くエルニーニョ現象で、日本の場合、梅雨明けの時期が遅れ、冷夏や暖冬になりやすいとか」

エルニーニョ現象があった2009年の8月9日付のブログでこのように書いている。「盛夏のころだというのに一日中雨か曇り、朝が晴れでも昼には雨だ。太陽が照りつける夏らしい天気は数日あったかどうか。海面水温の高い状態が半年以上続くエルニーニョ現象で、日本の場合、梅雨明けの時期が遅れ、冷夏や暖冬になりやすいとか」