☆震度6強から1ヵ月 揺れ止まぬ能登は日本の縮図なのか

能登半島の尖端を震源とするマグニチュード6.5、震度6強の地震が発生してきょう5日で1ヵ月が経った。地震は断続的に続いていて、きのう4日朝にもマグニチュード3.0、震度2の揺れがあった。震度1以上の揺れはことしに入って171回目となった(金沢地方気象台「震度1以上の日別震度回数・積算震度回数」より)。被災地では再建に向けて動き出しているが、課題も浮かんでいる。

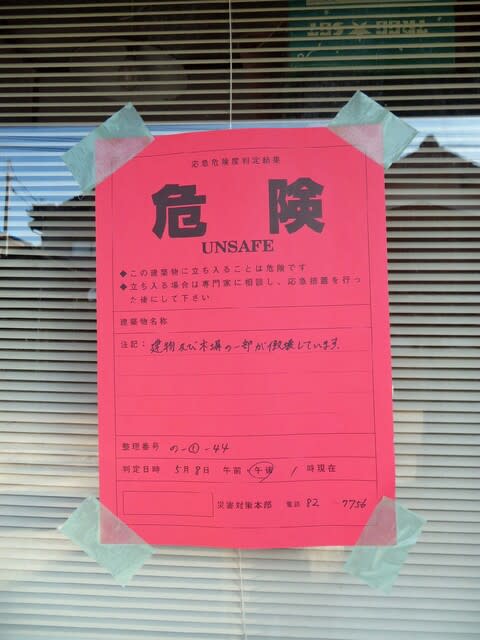

震度6強の揺れから10日目の15日に被害が大きかった珠洲市を訪れた。同市の全壊家屋は28棟、半壊103棟、一部損壊が564棟となった(5月30日現在・石川県庁調べ)。市内でもとくに被害が大きかった正院地区では、「危険」と書か れた赤い紙があちらこちらの家や店舗の正面に貼られてあった。貼り紙をよく見ると、「応急危険度判定」とある。

れた赤い紙があちらこちらの家や店舗の正面に貼られてあった。貼り紙をよく見ると、「応急危険度判定」とある。

危険度判定は自治体が行う調査で、被災した建築物がその後の余震などによる倒壊の危険性や、外壁や窓ガラスの落下、設備の転倒などの危険性を判定し、人命に関わる二次的被害を防止するのが目的。判定結果は緑(調査済み)・黄(要注意)・赤(危険)の3段階で区分する。ただ、法的な拘束力はない。現地を訪れたときも、赤い紙が貼られている家だったが、買い物袋を持った住人らしき人たちが出入りしていた。危険と分かりながらも住んでおられるのかと思うと、自身も複雑な気持ちになった。

地域経済にも深刻な被害をもたらしている。西村康稔経済産業大臣が今月3日に珠洲市を視察し、焼酎の製造会社で仕込み用タンクの損害や、「かめ」や「たる」が壊れて中身が流れ出たことについて説明を受けた。また、地元の伝統工芸品である珠洲焼の窯が壊れた状況を視察した。その様子を当日のNHKニュースが報じ、西村大臣は「事業を再開、再建できる支援をしていきたい。さまざまな補助金などがあるのでニーズに合わせて対応していく」と述べていた。また、同行した同市の泉谷満寿裕市長は「500以上の事業者が被害を受けた。事業者が再建をあきらめないように国の支援をお願いした」とインタビューに答えていた。

能登半島では過疎高齢化が進み、空き家も目立っている。そこに追い打ちをかけるようにして、今度は震災に見舞われた。インタビューに答えていた泉谷市長は切実な表情だった。いつ揺れが止むか見通しが立たない。少子高齢化と地震多発の日本の縮図がここにある。災害復興のモデル地区として再生して欲しい、そう願わずにはいられない。

⇒5日(月)午前・金沢の天気 はれ

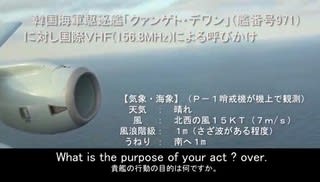

岩屋大臣の会見から7日後の28日、防衛省はP1が韓国駆逐艦を撮影した動画をホームページで公開した=写真=。レーダーの電波を音に変換してヘッドホンで聞いているP1の操縦士たちが「出しています」と電波を感知すると、「避けた方がいいですね」「めちゃくちゃすごい音だ」と緊迫した会話が録音されている。その後、P1から駆逐艦に向けて、「KOREAN NAVAL SHIP, HULL NUMBER 971, THIS IS JAPAN NAVY, We observed that your FC antenna is directed to us. What is the purpose of your act ? over.」とレーダー照射の目的を無線で3度問い合わせている=写真・防衛省ホームページより=。問い合わせに対する駆逐艦からの応答はなかった。テロップは付けてあるものの、画像の編集はなく、13分7秒の実録である。

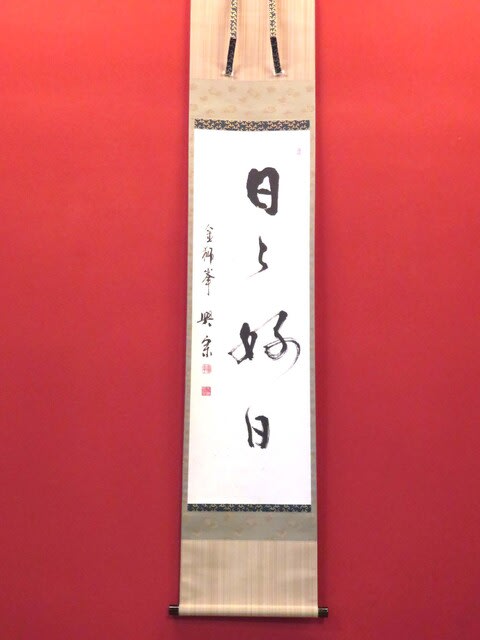

岩屋大臣の会見から7日後の28日、防衛省はP1が韓国駆逐艦を撮影した動画をホームページで公開した=写真=。レーダーの電波を音に変換してヘッドホンで聞いているP1の操縦士たちが「出しています」と電波を感知すると、「避けた方がいいですね」「めちゃくちゃすごい音だ」と緊迫した会話が録音されている。その後、P1から駆逐艦に向けて、「KOREAN NAVAL SHIP, HULL NUMBER 971, THIS IS JAPAN NAVY, We observed that your FC antenna is directed to us. What is the purpose of your act ? over.」とレーダー照射の目的を無線で3度問い合わせている=写真・防衛省ホームページより=。問い合わせに対する駆逐艦からの応答はなかった。テロップは付けてあるものの、画像の編集はなく、13分7秒の実録である。 掛け軸には「金獅峯 興宗」の署名と落款がある。「金獅峯」は金沢にある曹洞宗の寺院、大乗寺のこと。「興宗」は住職だった板橋興宗氏だ。興宗氏は大乗寺の住職を経て、大本山總持寺(横浜市)の貫首や曹洞宗管長を務められた。晩年は「猫寺」で知られる御誕生寺(福井県越前市)の住職に。2020年7月に93歳で亡くなられた。大乗寺の住職をされていたころ、自身は新聞記者として何度か取材に訪ねたことがある。新米の記者だったが、いつも笑顔で丁寧に対応いただいた姿が印象に残っている。

掛け軸には「金獅峯 興宗」の署名と落款がある。「金獅峯」は金沢にある曹洞宗の寺院、大乗寺のこと。「興宗」は住職だった板橋興宗氏だ。興宗氏は大乗寺の住職を経て、大本山總持寺(横浜市)の貫首や曹洞宗管長を務められた。晩年は「猫寺」で知られる御誕生寺(福井県越前市)の住職に。2020年7月に93歳で亡くなられた。大乗寺の住職をされていたころ、自身は新聞記者として何度か取材に訪ねたことがある。新米の記者だったが、いつも笑顔で丁寧に対応いただいた姿が印象に残っている。 話を変える。きょう2日の東京株式市場の終値は1日より376円高い3万1524円となり、バブル期以来33年ぶりの高値を更新した。メディア各社の分析によると、アメリカの議会上院が債務の上限を一時的になくす法案を可決し、アメリカ国債の債務不履行が回避されたことを受けて買い注文が広がったようだ。アメリカのダウ平均株価も一時、200㌦を超える値上がりとなるど活気づいている。

話を変える。きょう2日の東京株式市場の終値は1日より376円高い3万1524円となり、バブル期以来33年ぶりの高値を更新した。メディア各社の分析によると、アメリカの議会上院が債務の上限を一時的になくす法案を可決し、アメリカ国債の債務不履行が回避されたことを受けて買い注文が広がったようだ。アメリカのダウ平均株価も一時、200㌦を超える値上がりとなるど活気づいている。 冒頭の「このところ気になる」と述べたのは、万が一、日朝の首脳会談が実現した場合、どうなるのだろうか。韓国の尹錫悦大統領は日米韓の連携強化と北朝鮮への対抗姿勢を軸に外交を展開している。北朝鮮とすれは、その中で拉致問題を重視する日本に揺さぶりをかけ、日米韓の連携に亀裂を入れる意味で、「両国が会えない理由はない」と述べたのではないだろうか。首脳会談が実現した場合に、北朝鮮側が「日本がすべての制裁を解除すれば拉致した日本人を即刻帰国させる」と述べた場合、日本側はどう対処するのか。これに日本側が応じれば、間違いなく日米韓の同盟に亀裂が入る。そして、日本の国内世論も割れるだろう。

冒頭の「このところ気になる」と述べたのは、万が一、日朝の首脳会談が実現した場合、どうなるのだろうか。韓国の尹錫悦大統領は日米韓の連携強化と北朝鮮への対抗姿勢を軸に外交を展開している。北朝鮮とすれは、その中で拉致問題を重視する日本に揺さぶりをかけ、日米韓の連携に亀裂を入れる意味で、「両国が会えない理由はない」と述べたのではないだろうか。首脳会談が実現した場合に、北朝鮮側が「日本がすべての制裁を解除すれば拉致した日本人を即刻帰国させる」と述べた場合、日本側はどう対処するのか。これに日本側が応じれば、間違いなく日米韓の同盟に亀裂が入る。そして、日本の国内世論も割れるだろう。 北朝鮮は29日に「31日から来月11日までの間に『人工衛星』を打ち上げる」と日本に通報していた。自身を含めての多くの日本人は「またミサイルか」と思ったに違いない。なにしろ、北朝鮮は去年1年間で弾道ミサイルなどを37回も発射し、ことしに入ってからも12回の発射を繰り返している。ところが、韓国の通信社「聯合ニュース」は、韓国軍の消息筋の話として、北の宇宙発射体が予告された落下地点に行かず、レーダーから消失したと伝えた。

北朝鮮は29日に「31日から来月11日までの間に『人工衛星』を打ち上げる」と日本に通報していた。自身を含めての多くの日本人は「またミサイルか」と思ったに違いない。なにしろ、北朝鮮は去年1年間で弾道ミサイルなどを37回も発射し、ことしに入ってからも12回の発射を繰り返している。ところが、韓国の通信社「聯合ニュース」は、韓国軍の消息筋の話として、北の宇宙発射体が予告された落下地点に行かず、レーダーから消失したと伝えた。 2022年12月18日、偵察衛星開発のための実験と主張し、中距離弾道ミサイル2発を日本海に向けて発射しているが=写真・上=、事前の通報などはなかった。逆に、これまで通報なしに弾道ミサイルを飛ばしてしてはいたが、あえて通報があったということは本当に衛星を打ち上げるのではないか、との見方もある。ただ、それが国威発揚告につながったとしても、北朝鮮のなすべきことかと、世界の人々はいぶかるだろう。「もっと人民のために金を使え」「われわれが人道支援をする意義はあるのだろうか」と。

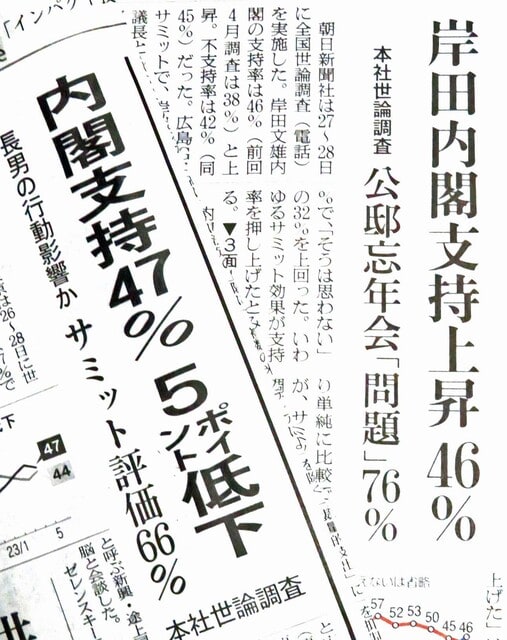

2022年12月18日、偵察衛星開発のための実験と主張し、中距離弾道ミサイル2発を日本海に向けて発射しているが=写真・上=、事前の通報などはなかった。逆に、これまで通報なしに弾道ミサイルを飛ばしてしてはいたが、あえて通報があったということは本当に衛星を打ち上げるのではないか、との見方もある。ただ、それが国威発揚告につながったとしても、北朝鮮のなすべきことかと、世界の人々はいぶかるだろう。「もっと人民のために金を使え」「われわれが人道支援をする意義はあるのだろうか」と。 果が支持率を押し上げたと読める。日経新聞(29日付)の内閣支持率は47%で、前回4月の調査から5ポイント下落した。不支持率は44%で、前回より4ポイント上昇した。G7サミットでの岸田氏の働きぶりを「評価する」は66%あったものの、直近で総理の長男による首相公邸内での忘年会の騒ぎが報道され支持率を下げたと同紙は分析している。

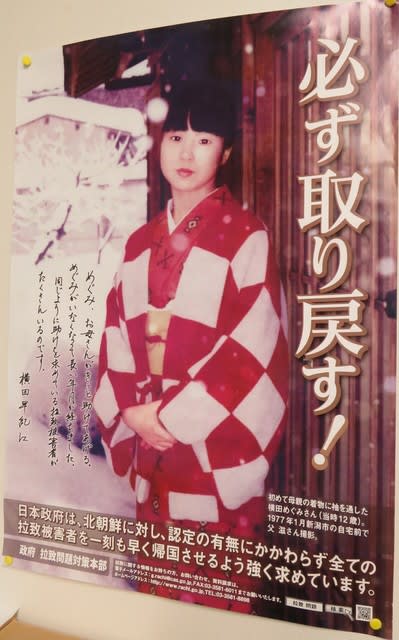

果が支持率を押し上げたと読める。日経新聞(29日付)の内閣支持率は47%で、前回4月の調査から5ポイント下落した。不支持率は44%で、前回より4ポイント上昇した。G7サミットでの岸田氏の働きぶりを「評価する」は66%あったものの、直近で総理の長男による首相公邸内での忘年会の騒ぎが報道され支持率を下げたと同紙は分析している。 このニュースで意外だったのは、家族会は今年の新しい活動方針に「親世代が存命のうちに被害者全員の帰国が実現するなら、政府が北朝鮮に人道支援を行うことに反対しない」と明記したことだった。家族会が北朝鮮への「支援」に踏み込んだのは初めてのことだ(同)。拉致問題から46年がたち、今も健在な親は横田めぐみさんの母親の早紀江さん87歳と、有本恵子さんの父親の明弘さん94歳の2人となり、家族会として焦燥感があるのかもしれない。

このニュースで意外だったのは、家族会は今年の新しい活動方針に「親世代が存命のうちに被害者全員の帰国が実現するなら、政府が北朝鮮に人道支援を行うことに反対しない」と明記したことだった。家族会が北朝鮮への「支援」に踏み込んだのは初めてのことだ(同)。拉致問題から46年がたち、今も健在な親は横田めぐみさんの母親の早紀江さん87歳と、有本恵子さんの父親の明弘さん94歳の2人となり、家族会として焦燥感があるのかもしれない。  そして、3つ目の電気の消し忘れによるムダ遣いはむしろ日本人学生たちが実感していた。学生たちが海外に留学した折に寮の管理人から「日本人はルーズだ」と電気を消さないで外出したことを何度か叱責されたと話していた。自身もそうなのだが、テレビはつけっ放しで、部屋の照明やエアコンもまめに消さない。確かに、日本人には節電という意識が薄い。

そして、3つ目の電気の消し忘れによるムダ遣いはむしろ日本人学生たちが実感していた。学生たちが海外に留学した折に寮の管理人から「日本人はルーズだ」と電気を消さないで外出したことを何度か叱責されたと話していた。自身もそうなのだが、テレビはつけっ放しで、部屋の照明やエアコンもまめに消さない。確かに、日本人には節電という意識が薄い。 当時、金沢のローカル紙の新聞記者で、輪島支局で勤務していた。正午ごろ、日本海中部地震が起き、輪島も震度3の揺れがあった。金沢本社の報道デスクから電話があり、「津波が発生しているようだ。輪島にも来るかもしれないので港に行け」と指示があった。輪島漁港に駆けつけると、すでに津波が押し寄せていて、港内に巨大な渦巻きが起きていた。高さ数㍍の波が海上を滑って走るように次々と向かってくる。

当時、金沢のローカル紙の新聞記者で、輪島支局で勤務していた。正午ごろ、日本海中部地震が起き、輪島も震度3の揺れがあった。金沢本社の報道デスクから電話があり、「津波が発生しているようだ。輪島にも来るかもしれないので港に行け」と指示があった。輪島漁港に駆けつけると、すでに津波が押し寄せていて、港内に巨大な渦巻きが起きていた。高さ数㍍の波が海上を滑って走るように次々と向かってくる。