☆ヒロシマ78年目の夏 日本とアメリカの意識の隔たり

前回ブログの続き。原子爆弾を開発するマンハッタン計画の中心人物だったオッペンハイマーは、原爆投下による広島と長崎の惨状を知った後に次なる水素爆弾の開発には反対した。科学者の罪悪感だったのだろう。当時、マンハッタン計画に関わった科学者の中には核軍縮の熱心な活動家になった人物も多くいた。オッペンハイマーも活動に参加していた。

戦後間もなく風向きが変わる。アメリカとソビエトを中心とする「米ソ冷戦」時代に突入する。そして、アメリカでは共産党シンパを摘発し、公職などから追放する、いわゆる「赤狩り(red purge)」が社会運動にもなり、水爆に反対していたオッペンハイマーも巻き込まれる。そして、妻や実弟が共産党員だったこと、そしてオッペンハイマー自身も共産党系の集会に参加したことからソ連のスパイ疑惑が取り沙汰され、1954年4月、アメリカの原子力委員会(AEC)はセキュリティークリアランスの剥奪処分、つまり国家機密に関わる資格を剥奪した。この処分により、休職処分、事実上の公職追放となった。そして、私生活もFBIの監視下にあった。1967年2月、喉頭がんのため62歳で死去する。

オッペンハイマーの名誉が回復したのは68年後の2022年12月16日だった。アメリカのエネルギー省のグランホルム長官は、公職から追放した1954年の処分は「偏見に基づく不公正な手続きだった」として取り消したと発表した。処分撤回の理由は「歴史の記録を正す責任がある」との説明だった。実際、スパイ行為は確認されていない(2022年12月17日付・共同通信Web版)。当時の原子力委員会は統合などを経て、1977年にエネルギー省に統一されている。

オッペンハイマーの名誉が回復したのは68年後の2022年12月16日だった。アメリカのエネルギー省のグランホルム長官は、公職から追放した1954年の処分は「偏見に基づく不公正な手続きだった」として取り消したと発表した。処分撤回の理由は「歴史の記録を正す責任がある」との説明だった。実際、スパイ行為は確認されていない(2022年12月17日付・共同通信Web版)。当時の原子力委員会は統合などを経て、1977年にエネルギー省に統一されている。

ネットなどで調べると、オッペンハイマーは1960年9月に来日している。日本人科学者の追悼に訪れ、東京で記者会見した。「マンハッタン計画に参加した一人として私は日本に原爆が落とさたことを深く悲しんではいるが、この原爆生産計画の技術的成功について責任者の地位にあったことは後悔していない」と述べた。広島には立ち寄っていない(中國新聞ヒロシマ平和メディアセンター「ヒロシマの記録」Web版)。

原爆投下に関する歴史認識には、日本とアメリカでいまだに隔たりがある。アメリカでは「原爆投下によって戦争を終えることができた」と正当化する意識がいまも強い。アメリカの世論調査機関「ピュー・リサーチセンター」の調査(2015年)では、65歳以上の70%が「正当だった」と答え、18歳から29歳の若者も「正当だった」との答えは47%だった(2020年8月21日付・ロイター通信Web版日本語)。2016年5月28日、当時のアメリカ大統領のオバマ氏は歴代大統領として初めて広島の原爆死没者慰霊碑を訪れて献花した。アメリカ国内の反対世論を意識して、「謝罪はしない」と事前に公言していた。

アメリカ人の感性で制作された、この映画『オッペンハイマー』は果たして日本で上映できるだろうか。広島・長崎への原爆投下の映像はないようだが、仮に上映されるとなれば、かなり議論を呼ぶに違いない。あさって8月6日は広島原爆投下から78年となる。

(※写真は、2016年5月28日、オバマ大統領が安倍総理とともに原爆慰霊碑で献花=外務省公式サイト「オバマ米国大統領の広島訪問」より)

⇒4日(金)夜・金沢の天気 はれ

「優秀な理論物理学者で、まだ目新しかった量子力学の先駆的な研究者でもあったが、実験は苦手で、原爆開発に携わる研究者の中で一番の逸材というわけでもなかった。だが、彼にはすさまじいカリスマ性があった。瞬時にコンセプトを把握する能力を持ち、組織内の競争を成果達成につなげる手法も熟知していたから、誰にもまねできないようなやり方で計画(原爆開発『マンハッタン計画』)を進められた」(※画像は、映画『OPPENHEIMER』プロモーションサイトより)

「優秀な理論物理学者で、まだ目新しかった量子力学の先駆的な研究者でもあったが、実験は苦手で、原爆開発に携わる研究者の中で一番の逸材というわけでもなかった。だが、彼にはすさまじいカリスマ性があった。瞬時にコンセプトを把握する能力を持ち、組織内の競争を成果達成につなげる手法も熟知していたから、誰にもまねできないようなやり方で計画(原爆開発『マンハッタン計画』)を進められた」(※画像は、映画『OPPENHEIMER』プロモーションサイトより) アルツハイマー病は、脳内に異常なタンパク質「アミロイドβ 」が蓄積することで神経細胞が傷つき、記憶力や判断力などが低下するとされる。これまでの治療薬は症状の一時的な改善を促すものだが、レカネマブは脳内のアミロイドβ そのものを除去することで病気の進行を長期的に遅らせる。臨床試験でこの新薬を投与したグループと偽薬のグループを比較し、レカネマブのグループでは記憶や判断力などの症状の悪化が27%抑制された。両社は日米欧州、中国、韓国などで承認申請を行っている(エーザイ公式サイト)。

アルツハイマー病は、脳内に異常なタンパク質「アミロイドβ 」が蓄積することで神経細胞が傷つき、記憶力や判断力などが低下するとされる。これまでの治療薬は症状の一時的な改善を促すものだが、レカネマブは脳内のアミロイドβ そのものを除去することで病気の進行を長期的に遅らせる。臨床試験でこの新薬を投与したグループと偽薬のグループを比較し、レカネマブのグループでは記憶や判断力などの症状の悪化が27%抑制された。両社は日米欧州、中国、韓国などで承認申請を行っている(エーザイ公式サイト)。 国民のモチベーションを上げてくれる甲子園大会なのだが、このところの「地球沸騰」の暑さが気になる。石川県の馳知事は先月28日の記者会見で、27日に行われた全国高校野球選手権記念石川大会の決勝について、「この暑い中、午後0時半の開始はおかしい」と疑問を呈した。馳氏は「朝8時試合開始とするなど、健康の観点から時間帯に配慮があっていい。生徒諸君が頑張っているという美談で終わらせてはいけない」と述べた(29日付・読売新聞Web版)。

国民のモチベーションを上げてくれる甲子園大会なのだが、このところの「地球沸騰」の暑さが気になる。石川県の馳知事は先月28日の記者会見で、27日に行われた全国高校野球選手権記念石川大会の決勝について、「この暑い中、午後0時半の開始はおかしい」と疑問を呈した。馳氏は「朝8時試合開始とするなど、健康の観点から時間帯に配慮があっていい。生徒諸君が頑張っているという美談で終わらせてはいけない」と述べた(29日付・読売新聞Web版)。 のだろうか。高まるインフレ圧力に抗しきれないとの判断なのだろうか。あるいは、デフレ脱却と経済が好循環に向うチャンスと読んでの判断なのだろうか。素人感覚では評価が難しい。

のだろうか。高まるインフレ圧力に抗しきれないとの判断なのだろうか。あるいは、デフレ脱却と経済が好循環に向うチャンスと読んでの判断なのだろうか。素人感覚では評価が難しい。 ことし5月には60年を超える原発の運転を可能とする法律「GX(グリーン・トランスフォーメーション)脱炭素電源法」を成立させている。簡単に言えば、車検に合格すればクラシックカーも道路を走行できるのと同じ扱いになった。

ことし5月には60年を超える原発の運転を可能とする法律「GX(グリーン・トランスフォーメーション)脱炭素電源法」を成立させている。簡単に言えば、車検に合格すればクラシックカーも道路を走行できるのと同じ扱いになった。 また、BBCは別の記事(24日付)で、ロンドンの気象学者のコメントとして、現在の状況は温室効果ガスの増加によって気温が上昇した世界で起こると予測されていた、まさにその通りのことが起きていて、「気温上昇の傾向は100%、人類が引き起こしたことだ」と述べている。多くの人々はエルーニーニョ現象のせいだと思っているが、温暖化の記録はすでに6月で破られている。エルニーニョ現象は通常、発生から5、6ヵ月たたないと世界的な影響を及ぼさない、説明している。

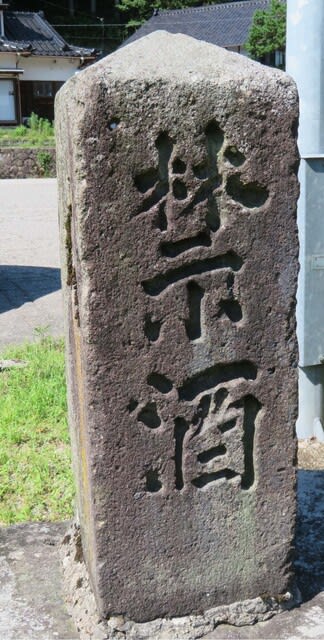

また、BBCは別の記事(24日付)で、ロンドンの気象学者のコメントとして、現在の状況は温室効果ガスの増加によって気温が上昇した世界で起こると予測されていた、まさにその通りのことが起きていて、「気温上昇の傾向は100%、人類が引き起こしたことだ」と述べている。多くの人々はエルーニーニョ現象のせいだと思っているが、温暖化の記録はすでに6月で破られている。エルニーニョ現象は通常、発生から5、6ヵ月たたないと世界的な影響を及ぼさない、説明している。 津幡町河合谷(かわいだに)地区は石川県と富山県の県境沿いの山間地にある。「禁酒の村」はこれまで話には何度も聞いていたが、先日、初めて現地を訪れた。かつては河合谷村として独立村だった。その村長から村ぐるみの禁酒の提唱があったのは大正15年(1926)1月28日のことだった。以下、説明書き「河合谷村【禁酒】の碑 由来」から。

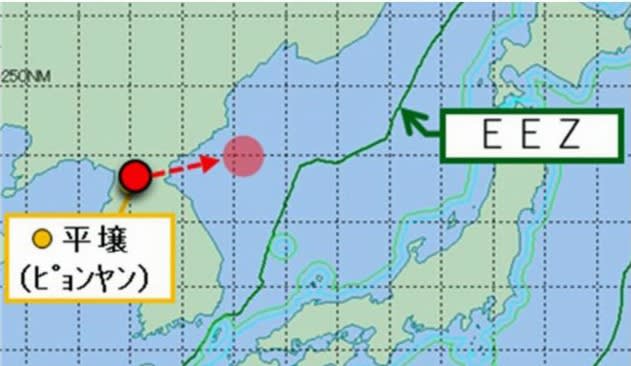

津幡町河合谷(かわいだに)地区は石川県と富山県の県境沿いの山間地にある。「禁酒の村」はこれまで話には何度も聞いていたが、先日、初めて現地を訪れた。かつては河合谷村として独立村だった。その村長から村ぐるみの禁酒の提唱があったのは大正15年(1926)1月28日のことだった。以下、説明書き「河合谷村【禁酒】の碑 由来」から。 今月だけでも4回目だ。今月22日午前4時ごろに朝鮮半島西側の黄海に向けて数発の巡航ミサイルを発射している。19日午前3時台には日本海に向けて短距離弾道ミサイル2発を発射、EEZ外に落下。12日にはICBM(大陸間弾道ミサイル)1発を発射している。弾道ミサイルは74分間飛翔し、北海道の奥尻島の西方250㌔の日本海のEEZ外に落下。飛翔距離は1000㌔、最高高度は6000㌔を超えると推定されている。弾道ミサイルや、弾道ミサイル技術を用いたものの発射はことし14回目だ。

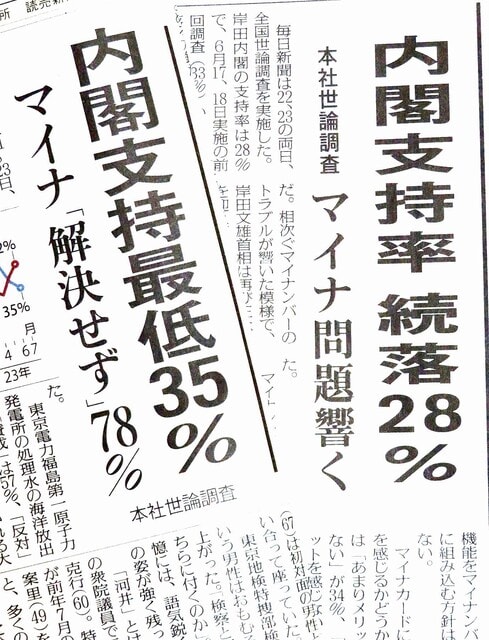

今月だけでも4回目だ。今月22日午前4時ごろに朝鮮半島西側の黄海に向けて数発の巡航ミサイルを発射している。19日午前3時台には日本海に向けて短距離弾道ミサイル2発を発射、EEZ外に落下。12日にはICBM(大陸間弾道ミサイル)1発を発射している。弾道ミサイルは74分間飛翔し、北海道の奥尻島の西方250㌔の日本海のEEZ外に落下。飛翔距離は1000㌔、最高高度は6000㌔を超えると推定されている。弾道ミサイルや、弾道ミサイル技術を用いたものの発射はことし14回目だ。 読売新聞の調査で内閣支持率の20%台は政権の「危険水域」、20%以下は「デッドゾーン」だ。第一次安倍改造内閣の退陣(2007年9月)の直前の読売の内閣支持率は29%(2007年9月調査)、その後の福田内閣は28%(2008年9月退陣)、麻生内閣は18%(2009年9月退陣)。民主党政権が安倍内閣にバトンタッチした2012年12月の野田内閣の支持率は19%だった。つまり、岸田内閣もあと6ポイント下げれば、「危険水域」に突入する。毎日新聞の今回の28%は、その狼煙(のろし)のようなものだ。

読売新聞の調査で内閣支持率の20%台は政権の「危険水域」、20%以下は「デッドゾーン」だ。第一次安倍改造内閣の退陣(2007年9月)の直前の読売の内閣支持率は29%(2007年9月調査)、その後の福田内閣は28%(2008年9月退陣)、麻生内閣は18%(2009年9月退陣)。民主党政権が安倍内閣にバトンタッチした2012年12月の野田内閣の支持率は19%だった。つまり、岸田内閣もあと6ポイント下げれば、「危険水域」に突入する。毎日新聞の今回の28%は、その狼煙(のろし)のようなものだ。