☆「核汚染水」キャンペーンを張る中国のどん詰まり事情

それにしても中国では過剰反応が起きている。福島第一原発にたまる処理水を薄めて海に放出する措置が今月24日に始まったことを受けて、中国の税関総署は「日本水産物の輸入全面停止に関する公告」を出し、即日発効した。それ以前からも、中国税関は日本からの輸入食品、特に水産品(ホタテ貝など魚介類など含む)に放射能検査を課していた。検査結果が出るまで商品が留め置かれるため、輸出する日本側の企業は魚介類の鮮度の悪化を考慮し、出荷を止めざるを得なかった。実質的な中国側の水産物の輸入禁止措置だった。

さらに24日以降は、処理水の放出とは関係のない日本国内の個人や団体に対して中国から嫌がらせの電話が相次いでいる。メディア各社の報道によると、とくに、福島県内の自治体や飲食店、学校などに中国の国番号「86」から始まる国際電話の着信があり、たどたどしい日本語で処理水の放出の理由を尋ねたり、中には「汚染水を飲みましたか、おいしかったですか」「核汚染水の放出は国際犯罪だ」と大声を出す者もいる。以下は憶測だが、この電話をかけている若者たちは電話番号を調べるチームと電話をかけるチームで分担しているのではないか。つまり「動員された者たち」ではないだろうか。

中国が相手につけ込む振る舞いをするのは今回の処理水の放出だけではない。直近だと、ことし1月10日に中国国家移民管理局は日本に対し入国ビザ発給を中断し、トランジットビザ免除政策も中断した(1月29日に再開)。当時、中国では新型コロナウイルスの感染爆発が起きていて、日本政府が中国本土から入国する人を対象に抗原検査など水際措置を強化したことに対して、中国側は「差別的入国制限」の対抗策だと発表していた。

中国が相手につけ込む振る舞いをするのは今回の処理水の放出だけではない。直近だと、ことし1月10日に中国国家移民管理局は日本に対し入国ビザ発給を中断し、トランジットビザ免除政策も中断した(1月29日に再開)。当時、中国では新型コロナウイルスの感染爆発が起きていて、日本政府が中国本土から入国する人を対象に抗原検査など水際措置を強化したことに対して、中国側は「差別的入国制限」の対抗策だと発表していた。

今回の処理水の放出に関連する中国側の水産物の輸入全面停止には別の意図も感じる。巨額な赤字で経営危機に陥っている中国の不動産大手「恒大グループ」は今月17日、アメリカ・ニューヨーク州のマンハッタン地区連邦破産裁判所に連邦破産法15条の適用を申請した。恒大グループだけでなく、中国最大級の不動産会社「碧桂園」も経営危機が表面化していて、不動産危機の不安が高まっている。販売されたものの未完成の集合住宅は72万戸もあるとされ、住宅に入居できない人からは抗議の声が各地で上がっている。

また、経済指標も悪化していて、雇用で言えば16歳から24歳までの若者の失業率(6月分)は過去最悪の21.3%と発表された。しかし、都合の悪い数字なので、7月分以降は非公表としている。

憶測だが、中国政府とすれば拡大する不都合な現状から人々の目をそらしたいのではないか。なので、国を挙げて大々的な「核汚染水」キャンペーンを張っている。そう思えてならない。

(※写真は、2022年5月19日、福島第一原子力発電所の処理水の海洋放出に向けて現地視察をするIAEAのグロッシ-事務局長=東京電力公式サイトより)

⇒26日(土)夜・金沢の天気 はれ

この事故について、アメリカの複数のメディアは機内に仕掛けられた爆発物が爆発したことによって墜落した可能性があると伝えている。24日付の「ウォール・ストリート・ジャーナル」は、「Early Intelligence Suggests Prigozhin Was Assassinated, U.S. Officials Say」の見出し=写真=で、アメリカ政府当局者の初期段階の分析として、機内に仕掛けられた爆発物が爆発したか、あるいは破壊工作がなされたことによる墜落と見られると報じている。また、イギリス政府当局者のコメントとして、ロシアの連邦保安庁(FSB)が関与した可能性が高い、と伝えている。

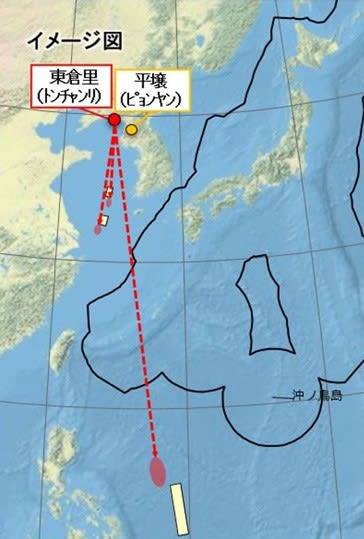

この事故について、アメリカの複数のメディアは機内に仕掛けられた爆発物が爆発したことによって墜落した可能性があると伝えている。24日付の「ウォール・ストリート・ジャーナル」は、「Early Intelligence Suggests Prigozhin Was Assassinated, U.S. Officials Say」の見出し=写真=で、アメリカ政府当局者の初期段階の分析として、機内に仕掛けられた爆発物が爆発したか、あるいは破壊工作がなされたことによる墜落と見られると報じている。また、イギリス政府当局者のコメントとして、ロシアの連邦保安庁(FSB)が関与した可能性が高い、と伝えている。 北朝鮮は5月31日にも衛星を打ち上げたが、エンジン異常で墜落。今月22日に、24日午前0時から31日午前0時に再度衛星を打ち上げると海上保安庁などに通告していた。これに対し、内閣府は衛星打ち上げが目的であっても、弾道ミサイル技術を用いた発射は国連安保理の決議違反であると非難していた。

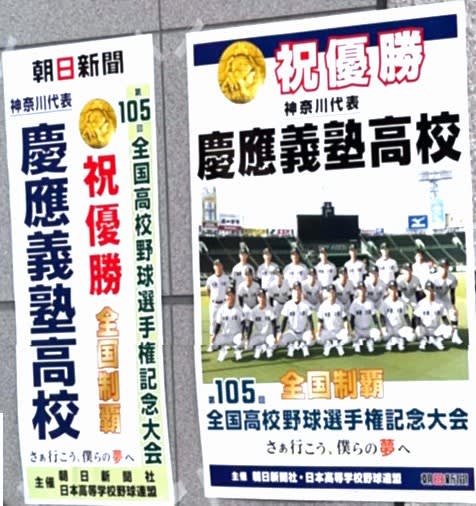

北朝鮮は5月31日にも衛星を打ち上げたが、エンジン異常で墜落。今月22日に、24日午前0時から31日午前0時に再度衛星を打ち上げると海上保安庁などに通告していた。これに対し、内閣府は衛星打ち上げが目的であっても、弾道ミサイル技術を用いた発射は国連安保理の決議違反であると非難していた。 その懐かしい光景が甲子園球場での全国高校野球選手権大会の決勝戦、慶應高校と仙台育英高校との対戦でクローズアップされた。初回、1番・丸田外野手の右翼スタンドへの先頭打者アーチから始まり、慶応が得点を奪うたびに、三塁内野席、左翼スタンドの応援団が肩を組んでの『若き血』の大合唱が沸き起こった。

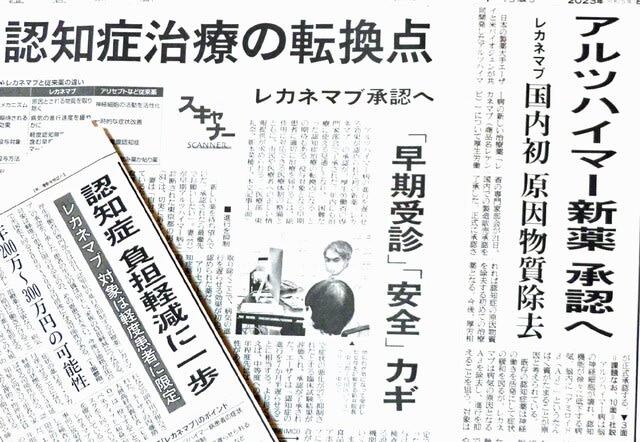

その懐かしい光景が甲子園球場での全国高校野球選手権大会の決勝戦、慶應高校と仙台育英高校との対戦でクローズアップされた。初回、1番・丸田外野手の右翼スタンドへの先頭打者アーチから始まり、慶応が得点を奪うたびに、三塁内野席、左翼スタンドの応援団が肩を組んでの『若き血』の大合唱が沸き起こった。 アルツハイマー病は、脳内に異常なタンパク質「アミロイドβ 」が蓄積することで神経細胞が傷つき、記憶力や判断力などが低下するとされる。これまでの治療薬は症状の一時的な改善を促すものだが、レカネマブは脳内のアミロイドβ そのものを除去することで病気の進行を長期的に遅らせる。臨床試験でこの新薬を投与したグループと偽薬のグループを比較し、レカネマブのグループでは記憶や判断力などの症状の悪化が27%抑制された。両社は日米欧、中国、韓国などで承認申請を行っている(エーザイ公式サイト)。

アルツハイマー病は、脳内に異常なタンパク質「アミロイドβ 」が蓄積することで神経細胞が傷つき、記憶力や判断力などが低下するとされる。これまでの治療薬は症状の一時的な改善を促すものだが、レカネマブは脳内のアミロイドβ そのものを除去することで病気の進行を長期的に遅らせる。臨床試験でこの新薬を投与したグループと偽薬のグループを比較し、レカネマブのグループでは記憶や判断力などの症状の悪化が27%抑制された。両社は日米欧、中国、韓国などで承認申請を行っている(エーザイ公式サイト)。 外務省公式サイトには首脳会談で合意した共同声明「キャンプデービッドの精神」(日本語は外務省の仮訳)が掲載されている。冒頭で「強固な日米同盟及び米韓同盟に支えられ、それぞれの二国間関係は今やかつてなく強固である。日米韓三か国の関係もまた、かつてなく強固である」と強調。その上で、「我々は、少なくとも年に一度、三か国の首脳、外務大臣、防衛大臣及び国家安全保障局長間でそれぞれ会合を開催し、三か国の外交及び国防当局間での各々の既存の日米韓会合を補完する」と、首脳や閣僚級の会談の定例化するとしている。

外務省公式サイトには首脳会談で合意した共同声明「キャンプデービッドの精神」(日本語は外務省の仮訳)が掲載されている。冒頭で「強固な日米同盟及び米韓同盟に支えられ、それぞれの二国間関係は今やかつてなく強固である。日米韓三か国の関係もまた、かつてなく強固である」と強調。その上で、「我々は、少なくとも年に一度、三か国の首脳、外務大臣、防衛大臣及び国家安全保障局長間でそれぞれ会合を開催し、三か国の外交及び国防当局間での各々の既存の日米韓会合を補完する」と、首脳や閣僚級の会談の定例化するとしている。 2012年8月に中国の浙江省を訪れたときに、中国人の女性ガイドから聞いた話だ。当時、中国は地方でもマンションの建設ラッシュだった。「なぜ地方でこんなにマンションが建っているのか、ニーズはあるのか」とガイド嬢に尋ねた。すると、「日本でも結婚の3高があるように、中国でも女性の結婚条件があります」と。1つにマンション、2つに乗用車、そして3つ目が礼金、だと。中国ではめでたい「8」の数字でそろえるので、1戸88平方㍍のマンションが人気という話だった。(※写真は、浙江省で撮影したマンション群=2012年8月)

2012年8月に中国の浙江省を訪れたときに、中国人の女性ガイドから聞いた話だ。当時、中国は地方でもマンションの建設ラッシュだった。「なぜ地方でこんなにマンションが建っているのか、ニーズはあるのか」とガイド嬢に尋ねた。すると、「日本でも結婚の3高があるように、中国でも女性の結婚条件があります」と。1つにマンション、2つに乗用車、そして3つ目が礼金、だと。中国ではめでたい「8」の数字でそろえるので、1戸88平方㍍のマンションが人気という話だった。(※写真は、浙江省で撮影したマンション群=2012年8月) 3高に加えて投機マネーが不動産市場に流れ込み、都市を中心にマンション価格が高騰した。高額なマンションを手に入れても、ローン返済が重石となり、生活が破綻するケースも増えた。さらに、売り主の建設代金未払いで工事が進まず、予定の期限を過ぎても一向に引き渡しされないために、住宅ローンの支払いを拒否する購入者も続出しているようだ。そして、経営危機に陥っている中国の不動産大手「恒大グループ」が17日、アメリカ・ニューヨーク州のマンハッタン地区連邦破産裁判所に連邦破産法15条の適用を申請した。

3高に加えて投機マネーが不動産市場に流れ込み、都市を中心にマンション価格が高騰した。高額なマンションを手に入れても、ローン返済が重石となり、生活が破綻するケースも増えた。さらに、売り主の建設代金未払いで工事が進まず、予定の期限を過ぎても一向に引き渡しされないために、住宅ローンの支払いを拒否する購入者も続出しているようだ。そして、経営危機に陥っている中国の不動産大手「恒大グループ」が17日、アメリカ・ニューヨーク州のマンハッタン地区連邦破産裁判所に連邦破産法15条の適用を申請した。 朝鮮半島のある意味で時限爆弾と言えるのが北朝鮮問題ではないだろうか。読売新聞Web版(18日付)によると、国連安全保障理事会は17日、北朝鮮の人権問題に関する公開会合を開いた。ボルカー・ターク国連人権高等弁務官は会合冒頭に「北朝鮮で数十年にわたって人権侵害が続いている」と指摘し、子供を含む強制労働などが軍事機構と武器製造能力を支えていると強調した。11年に脱北した男性28歳が会合に出席し、「政府は私たちの血と汗を指導者のぜいたくな生活とミサイルに変えてしまう」と語った。日本と米欧各国も核・ミサイル開発を優先する北朝鮮の姿勢を強く非難した。北朝鮮の人権に関する安保理会合が公開で行われたのは2017年以来で6年ぶり。

朝鮮半島のある意味で時限爆弾と言えるのが北朝鮮問題ではないだろうか。読売新聞Web版(18日付)によると、国連安全保障理事会は17日、北朝鮮の人権問題に関する公開会合を開いた。ボルカー・ターク国連人権高等弁務官は会合冒頭に「北朝鮮で数十年にわたって人権侵害が続いている」と指摘し、子供を含む強制労働などが軍事機構と武器製造能力を支えていると強調した。11年に脱北した男性28歳が会合に出席し、「政府は私たちの血と汗を指導者のぜいたくな生活とミサイルに変えてしまう」と語った。日本と米欧各国も核・ミサイル開発を優先する北朝鮮の姿勢を強く非難した。北朝鮮の人権に関する安保理会合が公開で行われたのは2017年以来で6年ぶり。 ただ、立場が異なればタカサゴユリは外敵、目の敵だ。国立研究開発法人「国立環境研究所」のホームページには「侵入生物データベース」の中で記載されている。侵入生物、まるでエイリアンのようなイメージだ。確かに、植えた覚えはないので、おそらく種子が風に乗って、庭に落ちて育ったのだろう。外来種だからと言って、すべて駆除すべきなのか、どうか。この花を見るたびにそんなことを思ったりする。

ただ、立場が異なればタカサゴユリは外敵、目の敵だ。国立研究開発法人「国立環境研究所」のホームページには「侵入生物データベース」の中で記載されている。侵入生物、まるでエイリアンのようなイメージだ。確かに、植えた覚えはないので、おそらく種子が風に乗って、庭に落ちて育ったのだろう。外来種だからと言って、すべて駆除すべきなのか、どうか。この花を見るたびにそんなことを思ったりする。 石川県が独自に開発した品種であり、品種登録も行っているルビーロマンが韓国にもある。品種登録が韓国では行われていなかったことから、韓国に苗木が流出して栽培されたものと見られている。

石川県が独自に開発した品種であり、品種登録も行っているルビーロマンが韓国にもある。品種登録が韓国では行われていなかったことから、韓国に苗木が流出して栽培されたものと見られている。 一方、「中国とけんかをしたいわけではない。合理的な関係を求めている」とも述べ、対話を通じて競争関係を「管理」していく考えを強調した。アメリカは9日、中国を安全保障上の「懸念国」に指定し、先端半導体やAIなどを手がける中国企業への投資を規制する大統領令を公表している(同)。この時限爆弾発言で米中の緊張がさらに高まるのではないか、キナ臭さが漂う。

一方、「中国とけんかをしたいわけではない。合理的な関係を求めている」とも述べ、対話を通じて競争関係を「管理」していく考えを強調した。アメリカは9日、中国を安全保障上の「懸念国」に指定し、先端半導体やAIなどを手がける中国企業への投資を規制する大統領令を公表している(同)。この時限爆弾発言で米中の緊張がさらに高まるのではないか、キナ臭さが漂う。