☆ジョン・レノン「Now And Then」から空想する世界

イギリスのザ・ビートルズの最後の新曲が、日本時間の2日夜にリリースされ、ニュースで大きく取り上げられている。曲名は 「Now And Then」。ジョン・レノンが生前、ニューヨークの自宅でピアノを弾きながら歌って録音した音源がもとになっているという。このデモテープの音源に、AIを使って歌声だけを取り出すことに成功。これをもとにポール・マッカートニーとリンゴ・スタ-が、ボーカルと演奏を加えて完成させた。 ザ・ビートルズとしては、27年ぶりの新曲となった。

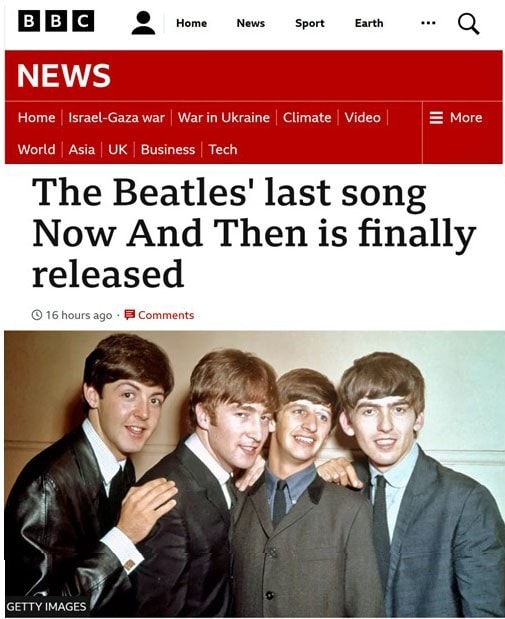

本場イギリスのBBCニュース(2日付)も「The Beatles’ last song Now And Then is finally released」(意訳:ザ・ビートルズのラスト・ソング「Now And Then」がついにリリースされる)の見出しで報じている=写真=。それによると、この物語は1978年、レノンがニューヨークの自宅でボーカルとピアノのデモを録音したことから始まる。1980年、ニューヨークの自宅前で凶弾に倒れる、未亡人のオノ・ヨーコはこの録音カセットを残っていたビートルズのメンバーに渡す。

本場イギリスのBBCニュース(2日付)も「The Beatles’ last song Now And Then is finally released」(意訳:ザ・ビートルズのラスト・ソング「Now And Then」がついにリリースされる)の見出しで報じている=写真=。それによると、この物語は1978年、レノンがニューヨークの自宅でボーカルとピアノのデモを録音したことから始まる。1980年、ニューヨークの自宅前で凶弾に倒れる、未亡人のオノ・ヨーコはこの録音カセットを残っていたビートルズのメンバーに渡す。

そのカセットには「Free as a Bird」と「Real Love」のデモも収録されていて、1995年と96年にそれぞれシングルとしてリリースされた。「Now And Then」のレコーディングも試みられたが、録音の品質が低かったことから、困難と判断された。ポール・マッカートニーはそのカセット手放さなかった。

その後、ザ・ビートルズのドキュメンタリー映画『Get Back』を制作した映画会社が、重なり合う音の混ざった録音を「デミックス(分離)」できるソフトウェアを開発。オリジナルのカセット録音からジョン・レノンの声を「持ち上げる」ことができ、バックグラウンドの音を取り除くことに成功し、今回のリリースにこぎつけた(BBCニュース要約)。

では、「Now And Then」の日本語の意味はどうなのか。歌詞の一部には「Now and then I miss you Oh, now and then I want you to be there for me」とある。「時には」か、「たまには」か、「時に感じる」か、訳すとなると表現がいろいろある。

かつて、ビートルズ研究家の講演で聴いた話だ。ジョン・レノンはオノ・ヨーコと出会ってからインド哲学など東洋思想に興味を抱き、1968年にはインド旅行で瞑想修行を体験し、禅など仏教の世界観にも惹かれたようだ。そう聴くと、1970年にリリースされた「Let it be」はなんとなく仏教の雰囲気も漂う。以下、勝手解釈で「Now And Then」の「Then」を「禅」と置き換えると、禅の表現の一つである円相をイメージする。円は欠けることのない無限を表現する、つまり宇宙を表している、とされる。「Now And Then」は「Now And Zen」ではないのか、そう考えると、この曲に深みが湧いてくる。もちろん空想にすぎない。

⇒3日(金・祝)夜・金沢の天気 はれ

ガイドブックによると、作者は45度の角度で空からの光を集めて反射する送受信機のような彫刻作品『Infinity』を2001年からシリ-ズで創っていて、木ノ浦海岸で3点を制作した。写真はInfinity 41にあたる。たしかに、作品の向こうに見える岬と交信しているようにも感じられ、SFっぽいイメージが面白い。能登半島にはUFO伝説もあり、作者はその話を聞いて、この作品を喜んで創ったのかもしれない。

ガイドブックによると、作者は45度の角度で空からの光を集めて反射する送受信機のような彫刻作品『Infinity』を2001年からシリ-ズで創っていて、木ノ浦海岸で3点を制作した。写真はInfinity 41にあたる。たしかに、作品の向こうに見える岬と交信しているようにも感じられ、SFっぽいイメージが面白い。能登半島にはUFO伝説もあり、作者はその話を聞いて、この作品を喜んで創ったのかもしれない。 下の漁港に音楽家、小野龍一氏の作品『アイオロスの広場』=写真・下=がある。かつて保育所で使われていたアップライトのピアノ。ピアノから伸びたワイヤーに触れると音が鳴る。そして、ピアノは自然の風で音を鳴らすエオリアンハープになっていて、さいはての漁港からの風が音となって奏でられる。

下の漁港に音楽家、小野龍一氏の作品『アイオロスの広場』=写真・下=がある。かつて保育所で使われていたアップライトのピアノ。ピアノから伸びたワイヤーに触れると音が鳴る。そして、ピアノは自然の風で音を鳴らすエオリアンハープになっていて、さいはての漁港からの風が音となって奏でられる。 ョ現象で暖冬と長期予報が出ていたが、季節感が失われるのではないかと、妙な胸騒ぎがする。

ョ現象で暖冬と長期予報が出ていたが、季節感が失われるのではないかと、妙な胸騒ぎがする。 そしてきょうの株式は午前中、前日比600円余り高くなっている。外国為替市場で1㌦=151円台まで円安にシフトしていて、輸出関連企業への買いが広がっているようだ。

そしてきょうの株式は午前中、前日比600円余り高くなっている。外国為替市場で1㌦=151円台まで円安にシフトしていて、輸出関連企業への買いが広がっているようだ。 がヨーロッパにある。能登から飛び立ったコウノトリたちが伴侶をともなって戻って定着することで、少子高齢化が進む能登もにぎやかになればと夢を膨らませている。(※写真・上=ことし5月23日に志賀町で撮影した国の特別天然記念物コウノトリの親子)

がヨーロッパにある。能登から飛び立ったコウノトリたちが伴侶をともなって戻って定着することで、少子高齢化が進む能登もにぎやかになればと夢を膨らませている。(※写真・上=ことし5月23日に志賀町で撮影した国の特別天然記念物コウノトリの親子) 報道によると、ことし7月6日に町の配水管の更新工事の入札が「電子入札システム」を使って行われた。最低制限価格

報道によると、ことし7月6日に町の配水管の更新工事の入札が「電子入札システム」を使って行われた。最低制限価格 友人が「食いたい」と言っている「かに面」は、カニの解禁と同時に、これも季節の味となる「金沢おでん」の逸品だ。香箱ガニの身と内子、外子などを一度甲羅から外して詰め直したものを蒸し上げておでんのだし汁で味付けするという、かなり手の込んだものだ。

友人が「食いたい」と言っている「かに面」は、カニの解禁と同時に、これも季節の味となる「金沢おでん」の逸品だ。香箱ガニの身と内子、外子などを一度甲羅から外して詰め直したものを蒸し上げておでんのだし汁で味付けするという、かなり手の込んだものだ。 時的に強烈な寒波が来て大雪になったこともある。暖冬の予報があったとしても、大雪への備えは例年通りというのが北陸に住む者の心構えだ。

時的に強烈な寒波が来て大雪になったこともある。暖冬の予報があったとしても、大雪への備えは例年通りというのが北陸に住む者の心構えだ。 店を営む農家がどぶろくを造っている。無農薬のコメを原料として使う生産者の話を聞きながら、どぶろくファンたちは飲み比べを行っていた。

店を営む農家がどぶろくを造っている。無農薬のコメを原料として使う生産者の話を聞きながら、どぶろくファンたちは飲み比べを行っていた。 そんなことを思いながらじっと眺めていると店主が声をかけてきた。「マツタケどうですか」と。「さすがマツタケ、値が張ってますね」と答えると、すかさず「2000円ほどおまけしますよ」と。店主の話によると、能登は石川県内のマツタケの産地で、ことしはよく採れていて、価格は昨年より少々下がっているという。奮発して買おうかとも思いがよぎったが、別件で用事があり途中で立ち寄った近江町市場だったので、買わずに店先を離れた。

そんなことを思いながらじっと眺めていると店主が声をかけてきた。「マツタケどうですか」と。「さすがマツタケ、値が張ってますね」と答えると、すかさず「2000円ほどおまけしますよ」と。店主の話によると、能登は石川県内のマツタケの産地で、ことしはよく採れていて、価格は昨年より少々下がっているという。奮発して買おうかとも思いがよぎったが、別件で用事があり途中で立ち寄った近江町市場だったので、買わずに店先を離れた。 能登の人たちは、マツタケとコノミタケをコケと呼び、それ以外はゾウゴケ(雑ゴケ)と呼んで区別している。能登の人たちのコケへの思い入れはそれほど強い。能登で愛されるコノミタケだが、これは能登独特の呼び名だ。金沢大学の研究員が分類学的に調査をしたところ、ホウキタケの一種でかつて薪炭林として利用されてきたコナラやミズナラ林などの二次林に多く発生していることが分かった。

能登の人たちは、マツタケとコノミタケをコケと呼び、それ以外はゾウゴケ(雑ゴケ)と呼んで区別している。能登の人たちのコケへの思い入れはそれほど強い。能登で愛されるコノミタケだが、これは能登独特の呼び名だ。金沢大学の研究員が分類学的に調査をしたところ、ホウキタケの一種でかつて薪炭林として利用されてきたコナラやミズナラ林などの二次林に多く発生していることが分かった。 っているのを見た、という。「旅するチョウ」と称されるアサギマダラが北陸を訪れるのは例年9月下旬ごろなのだが、季節がゆったりとしているのだろうか。来月11月1日から兼六園では恒例の雪つり作業が始まる。(※写真・上=世界農業遺産「能登の里山里海」情報ポータル公式サイトより)

っているのを見た、という。「旅するチョウ」と称されるアサギマダラが北陸を訪れるのは例年9月下旬ごろなのだが、季節がゆったりとしているのだろうか。来月11月1日から兼六園では恒例の雪つり作業が始まる。(※写真・上=世界農業遺産「能登の里山里海」情報ポータル公式サイトより)  139人で、北朝鮮が新型コロナウイルスの感染対策として国境を封鎖していた去年の同じ時期に比べて3倍余りに増えている。

139人で、北朝鮮が新型コロナウイルスの感染対策として国境を封鎖していた去年の同じ時期に比べて3倍余りに増えている。 これも不気味なニュースだ。クマに襲われてけがをするなど被害にあった人の数は、今年度はこれまでに17の道府県で少なくとも167人にのぼり、国が統計を取り始めて以降、最も多かった3年前の158人をすでに上回り、過去最悪の被害となっている。NHKが独自に集計した数字だ。

これも不気味なニュースだ。クマに襲われてけがをするなど被害にあった人の数は、今年度はこれまでに17の道府県で少なくとも167人にのぼり、国が統計を取り始めて以降、最も多かった3年前の158人をすでに上回り、過去最悪の被害となっている。NHKが独自に集計した数字だ。 街の看板文字は独特だ。刃物の店は尖った感じの文字に、ホビーの店は丸みを出して楽しそうな=写真・上=。地元の人々にとっては見慣れたものかも知れないが、文字そのものが土地の風土になじんで個性が光る。

街の看板文字は独特だ。刃物の店は尖った感じの文字に、ホビーの店は丸みを出して楽しそうな=写真・上=。地元の人々にとっては見慣れたものかも知れないが、文字そのものが土地の風土になじんで個性が光る。 能登半島は土地柄、地味なイメージだが、祭りのときは派手な衣装をまとって祭りのメイン行事でもあるキリコを担ぐ。珠洲ではその衣装をドテラと呼ぶ。これを男衆が着て、キリコを担いで街中を練り歩く。ベネズエラ出身のドイツのアーティスト、ソル・カレロ氏はかつて祭りの衣装などを扱っていた衣料店をリノベーションオして、作品として仕上げた。『La tienda Maeno』。いくつかの作品の中で目立つのが、壁に掲げられたドテラと床のカラフルな色のペインティングだ=写真・中=。特定の場所の特性を活かして

能登半島は土地柄、地味なイメージだが、祭りのときは派手な衣装をまとって祭りのメイン行事でもあるキリコを担ぐ。珠洲ではその衣装をドテラと呼ぶ。これを男衆が着て、キリコを担いで街中を練り歩く。ベネズエラ出身のドイツのアーティスト、ソル・カレロ氏はかつて祭りの衣装などを扱っていた衣料店をリノベーションオして、作品として仕上げた。『La tienda Maeno』。いくつかの作品の中で目立つのが、壁に掲げられたドテラと床のカラフルな色のペインティングだ=写真・中=。特定の場所の特性を活かして 制作する表現を「サイト・スペシフィック・アート」というそうだ。この作品はまさに珠洲の祭り文化と衣装店から構想を得て、表現したものではないだろうか。

制作する表現を「サイト・スペシフィック・アート」というそうだ。この作品はまさに珠洲の祭り文化と衣装店から構想を得て、表現したものではないだろうか。