☆両陛下が2度目の能登見舞い 丁寧な被災者への寄り添い

天皇、皇后両陛下がきょう再び能登を訪れ、被災した人々を見舞われた。前回は3月22日だったので、1ヵ月以内に2度は皇室では異例ではないだろうか。メディア各社の報道によると、両陛下は羽田空港の出発時に搭乗した特別機に機材トラブルがあり、別の予備機に乗り換えて能登空港に向かい、予定より1時間遅れて午前11時30分ごろに到着された。

きょうの能登は青空が広がり、輪島では午前中に20度まで気温が上がった。テレビのニュースで訪問の様子を視ていると、天皇陛下は白いシャツにグレーのジャケット、皇后さまは薄手のブレーのタートルネックに紺のブレザーだった。少し暑く感じられたかもしれない。

能登空港のターミナルビルで馳知事から被災状況などの説明を受け、その後、午後に自衛隊のヘリコプターで穴水町に移動された。同町では20人が亡くなり、6260棟で全半壊な どの建物被害が出ている。両陛下はマイクロバスに乗り、吉村町長の案内で倒壊した建物がそのままの状態となっている商店街などを視察された。その後、50人ほどが避難生活を送っている公共施設「さわやか交流館プルート」で被災者を見舞われた。被災した人たちに「おケガはありませんでしたか」、「お宅の被害がどの程度ありましたか」、「大変ですね」などと言葉をかけておられた。(※写真は、両陛下が見舞いに訪れた能登町の避難所=NHKニュースより)。

どの建物被害が出ている。両陛下はマイクロバスに乗り、吉村町長の案内で倒壊した建物がそのままの状態となっている商店街などを視察された。その後、50人ほどが避難生活を送っている公共施設「さわやか交流館プルート」で被災者を見舞われた。被災した人たちに「おケガはありませんでしたか」、「お宅の被害がどの程度ありましたか」、「大変ですね」などと言葉をかけておられた。(※写真は、両陛下が見舞いに訪れた能登町の避難所=NHKニュースより)。

臨時ヘリポートとなっている穴水港の広場では、地震による土砂崩れで16人が亡くなった対岸の由比ヶ丘地区に向かって黙礼された。この後、両陛下は再びヘリコプターで能登町に移動された。同町では災害関連死6人を含め8人が亡くなり、9090棟の建物が全半壊などの被害を受けている。大森町長の案内で、40人余りが避難生活を送っている町立松波中学校を訪れ、被災者と懇談された。その後、津波で住宅が流されるなどした白丸地区を訪ねた両陛下は家屋が倒壊し1人が亡くなった現場の方に向かって黙礼された(同)。

両陛下は3月22日に輪島市と珠洲市、きょう穴水町と能登町を回られ、地震災害がもっとも大きかった奥能登を一周されたことになる。両陛下の見舞い訪問に、能登の人たちは「気をかけてくださっとる」と敬服していることだろう。金沢でニュースを視聴していても、被災地での丁寧な寄り添いの言葉や所作には共感する。

⇒12日(金)夜・金沢の天気 はれ

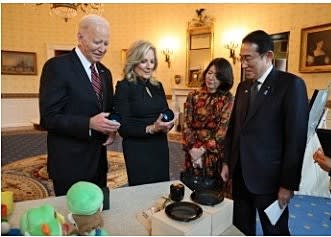

岸田総理はこの見舞い電報を受けたことについてお礼を述べ、外交交渉をスムーズに運びたかったに違いない。日本時間の10日、夕食会に先立ち、見舞い電報のお礼を込めて、輪島塗のコーヒーカップとボールペンをプレゼントした=写真・上、外務省公式サイトより=。

岸田総理はこの見舞い電報を受けたことについてお礼を述べ、外交交渉をスムーズに運びたかったに違いない。日本時間の10日、夕食会に先立ち、見舞い電報のお礼を込めて、輪島塗のコーヒーカップとボールペンをプレゼントした=写真・上、外務省公式サイトより=。 岸田総理は2度、被災地を訪れている。一回目の1月14日はヘリコプターで上空から被災地の状況や道路など視察。避難所を訪れた。2回目の2月24日には輪島市で農業や漁業者、輪島塗の事業者らと車座で対話し、輪島塗販売店なども視察した。おそらく、このとき岸田総理はピンとひらめいたのだろう。4月の日米首脳会談で、バイデン大統領への手土産に輪島塗を持って行こう、と。(※写真・下は、輪島市での視察後の会見、総理官邸公式サイトより)

岸田総理は2度、被災地を訪れている。一回目の1月14日はヘリコプターで上空から被災地の状況や道路など視察。避難所を訪れた。2回目の2月24日には輪島市で農業や漁業者、輪島塗の事業者らと車座で対話し、輪島塗販売店なども視察した。おそらく、このとき岸田総理はピンとひらめいたのだろう。4月の日米首脳会談で、バイデン大統領への手土産に輪島塗を持って行こう、と。(※写真・下は、輪島市での視察後の会見、総理官邸公式サイトより) 当日は午前中に羽田発の特別機で能登空港に。自衛隊のヘリコプターで穴水町に向かい被災者を見舞うほか、災害対応に当たる関係者をねぎらう。その後、ヘリで能登町に移り、津波の被害が大きかった地域など訪れ、被災者と面会する。夜に帰京する。穴水町では20人、能登町では8人が震災で亡くなっていて、被害が大きかった奥能登4市町をすべて見舞われることになる。被災者と対面する所作だけでなく、被災地域にまんべんなく足を運ばれる丁寧さには敬服する。

当日は午前中に羽田発の特別機で能登空港に。自衛隊のヘリコプターで穴水町に向かい被災者を見舞うほか、災害対応に当たる関係者をねぎらう。その後、ヘリで能登町に移り、津波の被害が大きかった地域など訪れ、被災者と面会する。夜に帰京する。穴水町では20人、能登町では8人が震災で亡くなっていて、被害が大きかった奥能登4市町をすべて見舞われることになる。被災者と対面する所作だけでなく、被災地域にまんべんなく足を運ばれる丁寧さには敬服する。 輪島の海岸線に沿った国道249号を走り、国の名勝「白米千枚田」の棚田を眺める。次に断崖絶壁の曽々木海岸を見ようと、国道を東方向に走らせる。本来ならば、あの勇壮な御陣乗太鼓の発祥地として知られる名舟町の海岸沿いを通過するのだが、地震で地滑りが起きていて、国道が寸断されている=写真・上=。結局、輪島市街地へ引き返すことになる。

輪島の海岸線に沿った国道249号を走り、国の名勝「白米千枚田」の棚田を眺める。次に断崖絶壁の曽々木海岸を見ようと、国道を東方向に走らせる。本来ならば、あの勇壮な御陣乗太鼓の発祥地として知られる名舟町の海岸沿いを通過するのだが、地震で地滑りが起きていて、国道が寸断されている=写真・上=。結局、輪島市街地へ引き返すことになる。 きょう付の地元紙・北國新聞によると、国交省復興事務所は土砂崩れで寸断された国道の海側が隆起していることに着目し、海側の地盤を活用して道路を新設する。新しい道路の延長は800㍍で、うち海側430㍍で幅6㍍の2車線。山と海の両サイドに高さ3㍍の土嚢を積んで山からの崩落と高波の影響を防ぐ、としている。新たな道路は5月のゴールデンウィーク(GW)をめどに供用を開始する。

きょう付の地元紙・北國新聞によると、国交省復興事務所は土砂崩れで寸断された国道の海側が隆起していることに着目し、海側の地盤を活用して道路を新設する。新しい道路の延長は800㍍で、うち海側430㍍で幅6㍍の2車線。山と海の両サイドに高さ3㍍の土嚢を積んで山からの崩落と高波の影響を防ぐ、としている。新たな道路は5月のゴールデンウィーク(GW)をめどに供用を開始する。 この避難所には和室(畳部屋)だけでなく 椅子に座ってくつろげるロビーもある。そこで見かける光景は被災者の人たちが談笑している様子のほか、スマホを熱心に見ている人たちの姿だ。おそらく被災情報にアプローチしているのだろう、スマホを片手に罹災証明書の取得について話し合っている人たちもいた。避難所の和室の入り口にはスマホの充電コーナーがあり、自由に使えるようになっていた=写真・上=。この避難所の光景を見て、2007年の能登半島地震で訪れた避難所での様子とはずいぶんと変わったと時代の流れを感じた。

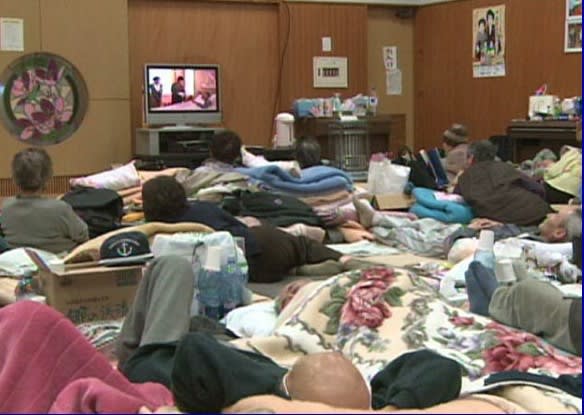

この避難所には和室(畳部屋)だけでなく 椅子に座ってくつろげるロビーもある。そこで見かける光景は被災者の人たちが談笑している様子のほか、スマホを熱心に見ている人たちの姿だ。おそらく被災情報にアプローチしているのだろう、スマホを片手に罹災証明書の取得について話し合っている人たちもいた。避難所の和室の入り口にはスマホの充電コーナーがあり、自由に使えるようになっていた=写真・上=。この避難所の光景を見て、2007年の能登半島地震で訪れた避難所での様子とはずいぶんと変わったと時代の流れを感じた。 を訪れたことがある。公民館のホールでは避難者が敷布団を敷いて寝転がり、テレビを食い入るように見ていた=写真・下=。新聞は避難所の入り口付近に束のまま置かれていた。避難所の中では新聞を広げるスペースがないため、読む人は少なかったのだろう。テレビの設置はNHK金沢のスタッフが各避難所を回って取り付け、広めの避難所には大型画面のテレビを置くなど、情報インフラにチカラを入れていた。

を訪れたことがある。公民館のホールでは避難者が敷布団を敷いて寝転がり、テレビを食い入るように見ていた=写真・下=。新聞は避難所の入り口付近に束のまま置かれていた。避難所の中では新聞を広げるスペースがないため、読む人は少なかったのだろう。テレビの設置はNHK金沢のスタッフが各避難所を回って取り付け、広めの避難所には大型画面のテレビを置くなど、情報インフラにチカラを入れていた。 桜の満開の様子がまるで雲のようで、その上に城があり、アニメ映画『天空の城ラピュタ』のようなイメージを思い浮かべて撮影した=写真・上=。

桜の満開の様子がまるで雲のようで、その上に城があり、アニメ映画『天空の城ラピュタ』のようなイメージを思い浮かべて撮影した=写真・上=。 では能登の「桜駅」はどうか。七尾市から北上したところにある第三セクター「のと鉄道」の能登鹿島駅のプラットホームは100本のソメイヨシノが並び、線路上が桜のトンネルとなっていることから、「能登さくら駅」とも呼ばれている=写真・下、のと鉄道公式サイト=。満開の時季になると、夜桜のライトアップもある。そして、海岸線にも近いことから、海からの風で桜吹雪が舞い、映画のシーンのようなドラマチックな風情を醸し出す。能登半島地震で運行停止となっていたが、きのう6日に全線で運行が再開された。桜の見ごろは今月中旬ごろ。

では能登の「桜駅」はどうか。七尾市から北上したところにある第三セクター「のと鉄道」の能登鹿島駅のプラットホームは100本のソメイヨシノが並び、線路上が桜のトンネルとなっていることから、「能登さくら駅」とも呼ばれている=写真・下、のと鉄道公式サイト=。満開の時季になると、夜桜のライトアップもある。そして、海岸線にも近いことから、海からの風で桜吹雪が舞い、映画のシーンのようなドラマチックな風情を醸し出す。能登半島地震で運行停止となっていたが、きのう6日に全線で運行が再開された。桜の見ごろは今月中旬ごろ。 石川県がまとめた避難所の開設状況(今月5日現在)によると、市町が設置した1次避難所には146ヵ所・3597人が身を寄せている。県が開設した1.5次避難所(スポーツセンター)には80人、県が手配した2次避難所(金沢市などのホテルや旅館など)は167ヵ所・2671人となっている。2月1日現在の状況は、1次避難所は285ヵ所・8232人、1.5次避難所は3ヵ所・288人、2次避難所は217ヵ所・4944人だったので、2ヵ月でそれぞれ半数に減っている。

石川県がまとめた避難所の開設状況(今月5日現在)によると、市町が設置した1次避難所には146ヵ所・3597人が身を寄せている。県が開設した1.5次避難所(スポーツセンター)には80人、県が手配した2次避難所(金沢市などのホテルや旅館など)は167ヵ所・2671人となっている。2月1日現在の状況は、1次避難所は285ヵ所・8232人、1.5次避難所は3ヵ所・288人、2次避難所は217ヵ所・4944人だったので、2ヵ月でそれぞれ半数に減っている。 元日の能登半島地震が起きて1週間ほど経って、台湾の台北市に赴任している知人からメールで写真が送られてきた。台北市内のコンビニでは能登地震の義援金を受け付けていて=写真・上=、街頭でも募金活動が行われているという内容だった。「台湾の人たちの能登の被災地への思いやりは半端じゃないよ」とコメントがあった。

元日の能登半島地震が起きて1週間ほど経って、台湾の台北市に赴任している知人からメールで写真が送られてきた。台北市内のコンビニでは能登地震の義援金を受け付けていて=写真・上=、街頭でも募金活動が行われているという内容だった。「台湾の人たちの能登の被災地への思いやりは半端じゃないよ」とコメントがあった。 信Web版)。台湾政府は 地震発生直後に6千万円を被災地への義援金として日本政府に寄付していて、政府と民間を合わせると27億円にも届く志(こころざし)が寄せられたことになる。

信Web版)。台湾政府は 地震発生直後に6千万円を被災地への義援金として日本政府に寄付していて、政府と民間を合わせると27億円にも届く志(こころざし)が寄せられたことになる。 国島で30㌢、宮古島で30㌢、石垣島で20㌢だった。午前10時40分、いずれも津波注意報に切り替えた=図=。

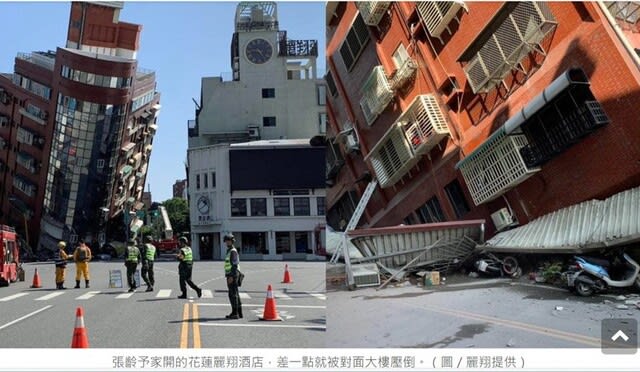

国島で30㌢、宮古島で30㌢、石垣島で20㌢だった。午前10時40分、いずれも津波注意報に切り替えた=図=。 台湾のテレビ局TVBSは台湾東部の花蓮県でビルが横倒しになり、車などが下敷きになっている様子を伝えていまを伝えている=写真、TVBSのSNSより引用=。また、山の土砂が崩れ土煙が上がっている様子や建物の壁が崩れて道路に散乱している様子などを繰り返し伝えている。

台湾のテレビ局TVBSは台湾東部の花蓮県でビルが横倒しになり、車などが下敷きになっている様子を伝えていまを伝えている=写真、TVBSのSNSより引用=。また、山の土砂が崩れ土煙が上がっている様子や建物の壁が崩れて道路に散乱している様子などを繰り返し伝えている。 1004枚のうち60枚とは極端に少ないとの印象を受けるかもしれないが、これには棚田独特の事情がある。棚田の上段から下段に向ってすべての田んぼに水が流れるように水路設計が施されている。しかし、たとえば中段の田んぼにひび割れが入ると水が中段から下段に水は流れなくなる。千枚田の現地を見渡すと、上段の広めの田んぼ、ならびに展望台サイドの田んぼは無事であるものの、とくに中段ではひび割れが激しい。すると、60枚しか耕せないというのも分かるような気がする。報道によると、ことしは耕作よりむしろ割れた田んぼの修復が愛耕会の主な作業になるようだ。

1004枚のうち60枚とは極端に少ないとの印象を受けるかもしれないが、これには棚田独特の事情がある。棚田の上段から下段に向ってすべての田んぼに水が流れるように水路設計が施されている。しかし、たとえば中段の田んぼにひび割れが入ると水が中段から下段に水は流れなくなる。千枚田の現地を見渡すと、上段の広めの田んぼ、ならびに展望台サイドの田んぼは無事であるものの、とくに中段ではひび割れが激しい。すると、60枚しか耕せないというのも分かるような気がする。報道によると、ことしは耕作よりむしろ割れた田んぼの修復が愛耕会の主な作業になるようだ。