☆仮設住宅に寄り添う花々 金沢城の石垣修復に15年以上も

先日(6月6日)、輪島市杉平町の仮設住宅の前の道路を通ると、ペットボトルに入れた花が並んでいた。つい立ち止まって見ると、アジサイ、ニッコウキスゲ、シャクヤクなど季節の花だった=写真・上=。金沢では5月の花だが、能登では少し開花時期が遅れるので、今が見頃かもなのかもしれない。ふと思った。おそらく、この仮設住宅の住人が倒壊し た自宅に行き、庭に咲いていた花々なのだろう。いつもなら、自宅の玄関で生けて飾っていたかもしれない。その花々を眺めていとおしく思ったのだろう。さりげなく仮設住宅の軒下で生けた。

た自宅に行き、庭に咲いていた花々なのだろう。いつもなら、自宅の玄関で生けて飾っていたかもしれない。その花々を眺めていとおしく思ったのだろう。さりげなく仮設住宅の軒下で生けた。

話は変わる。兼六園の向かいにある国史跡の金沢城跡。見どころの一つは城をぐるりと囲むように広がる石垣の城郭だ。壮観なのは菱櫓(ひしやぐら)、五十間長屋(ごじっけんながや)、橋爪門続櫓(はしづめもんつづきやぐら)の石垣だ。「打ち込みハギ積み」と呼ばれる技法で、形や大きさをそろえた割石を用いて積み上げたもの。そうした石の種類の多さや積み方の多様性、そして美的な造形から、金沢城跡の城郭は「石垣の博物館」とも言われている。

その金沢城跡の石垣が元日の地震で28ヵ所で被害が出て、うち5ヵ所で崩落が起きていると、石川県議会6月定例会 の一般質問で馳知事が述べた。石垣の復旧には少なくとも15年以上はかかる見通しという(6月8日付・メデイア各社)。

の一般質問で馳知事が述べた。石垣の復旧には少なくとも15年以上はかかる見通しという(6月8日付・メデイア各社)。

その崩れは城跡の南西側を囲む外堀「いもり堀」から見ても分かる。石垣が上部から中間部まで崩れ落ちている=写真・下=。震災のあった翌日の1月2日に撮影したものだ。このときは、城跡の被害の全容は見ることはできなかったが、5ヵ所も崩落が起きていたとは。

金沢の最大震度は5強だった。その被害は、城郭の石垣の崩れだけでなく、同じく国史跡でもある「加賀藩主前田家墓所」にも被害がある。加賀百万石の礎を築いた前田利家の墓碑、そして横にある正室まつの墓碑は無事だったが、敷地面積が8万6千平方㍍にもおよぶ前田家墓所では相当な数の石灯篭などが倒れている。国の史跡なので金沢市文化財保護課が修復することになるのだろう。城跡の石垣と同様にかなりの時間がかかりそうだ。

⇒9日(日)午後・金沢の天気 くもり時々あめ

おおむねであっても全区間で対面通行が可能になれば、がれき撤去などの復旧工事車両の移動時間も削減されて、復旧・復興が進むだろう。実際にのと里山海道を走行すると、進捗状況は道半ばではないかと思いをめぐらせてしまう。

おおむねであっても全区間で対面通行が可能になれば、がれき撤去などの復旧工事車両の移動時間も削減されて、復旧・復興が進むだろう。実際にのと里山海道を走行すると、進捗状況は道半ばではないかと思いをめぐらせてしまう。 るが、復旧工事では何ヵ所かを鉄橋にする作業が進められている=写真・上、6月6日撮影=。一方でまったく手つかずの状態の現場も散見する。道路のアスファルトに大きなひび割れが入り陥没している。崩落した道路を走行した乗用車が転落した現場はいまもそのままの状態だ=写真・中、同=。転落した車の現場は、のと里山海道の「被災のシンボル」のようにも見える。

るが、復旧工事では何ヵ所かを鉄橋にする作業が進められている=写真・上、6月6日撮影=。一方でまったく手つかずの状態の現場も散見する。道路のアスファルトに大きなひび割れが入り陥没している。崩落した道路を走行した乗用車が転落した現場はいまもそのままの状態だ=写真・中、同=。転落した車の現場は、のと里山海道の「被災のシンボル」のようにも見える。 道路を走ると、2015年にNHKで放送された、能登半島が舞台の連続テレビ小説「まれ」の主題歌「

道路を走ると、2015年にNHKで放送された、能登半島が舞台の連続テレビ小説「まれ」の主題歌「 所に行こうとするのか、あるいは枝を足すなど修復してこの地で営巣を続けるのか。どうなんだろう、ということだった。

所に行こうとするのか、あるいは枝を足すなど修復してこの地で営巣を続けるのか。どうなんだろう、ということだった。 現場ではショベルカーが動いていたが、がれきなどを運ぶトラックは見当たらなかった。以下は憶測だが、鉄やコンクリートを現場で仕分けして積み上げ、輪島港の浚渫(しゅんせつ)作業が終わり次第、トラックで港に持って行き、運搬船で各地に運び処理をするのだろうか。発災から5ヵ月余り、焦土と化した朝市通りはまるで時間が止まっていたが、ようやく動きだした。

現場ではショベルカーが動いていたが、がれきなどを運ぶトラックは見当たらなかった。以下は憶測だが、鉄やコンクリートを現場で仕分けして積み上げ、輪島港の浚渫(しゅんせつ)作業が終わり次第、トラックで港に持って行き、運搬船で各地に運び処理をするのだろうか。発災から5ヵ月余り、焦土と化した朝市通りはまるで時間が止まっていたが、ようやく動きだした。 災害廃棄物として解体が可能になった。公費解体の申請は100棟以上あり、輪島市役所は申請のあった建物から順次、解体に取り組む。(※写真・上は輪島市朝市通り=6月4日撮影)

災害廃棄物として解体が可能になった。公費解体の申請は100棟以上あり、輪島市役所は申請のあった建物から順次、解体に取り組む。(※写真・上は輪島市朝市通り=6月4日撮影) ィア各社の報道によると、輪島市は6月補正予算案に重伝建保存対策事業費として3億4000万円を計上する。重伝建では従来の8割補助から9割に上げ、建物を修復する。補助限度額は主屋を1500万円、土蔵を900万円とする。(※写真・下は輪島市門前町黒島の倒壊した「旧角海家」=2月5日撮影)

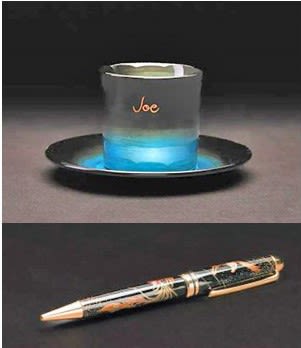

ィア各社の報道によると、輪島市は6月補正予算案に重伝建保存対策事業費として3億4000万円を計上する。重伝建では従来の8割補助から9割に上げ、建物を修復する。補助限度額は主屋を1500万円、土蔵を900万円とする。(※写真・下は輪島市門前町黒島の倒壊した「旧角海家」=2月5日撮影) 壊した。知り合いは若手で、輪島塗の復興を目指して奮闘している。

壊した。知り合いは若手で、輪島塗の復興を目指して奮闘している。 た。家族も眠そうな目で無言でリビングに集まって来たが、そのまま寝室に引き返した。

た。家族も眠そうな目で無言でリビングに集まって来たが、そのまま寝室に引き返した。 焦土化した一帯を更地にしてもすぐに復興へと向かうわけはない。ただ、被災地の風景が少し変わることで、地域が復旧に向けて一歩踏み出すきっかけになるかもしれない。朝市通りで焼けた建物の一つに「永井豪記念館」=写真=がある。あの「マジンガーZ」や「キューティーハニー」などのアニメで知られる漫画家・永井豪氏の記念館だ。出身地が輪島市であることから2009年に同市役所が設営した。

焦土化した一帯を更地にしてもすぐに復興へと向かうわけはない。ただ、被災地の風景が少し変わることで、地域が復旧に向けて一歩踏み出すきっかけになるかもしれない。朝市通りで焼けた建物の一つに「永井豪記念館」=写真=がある。あの「マジンガーZ」や「キューティーハニー」などのアニメで知られる漫画家・永井豪氏の記念館だ。出身地が輪島市であることから2009年に同市役所が設営した。 能登里海教育研究所はそうしたカリキュラムをつくった町教委と連携して支援しようと、金沢大学の教員や研究員、地域の有識者が構成メンバーとなり、日本財団からファンドを得て設立された。研究所の海洋教育は地元小木だけでなく、県内外の中学、高校、そして大学へと展開している。

能登里海教育研究所はそうしたカリキュラムをつくった町教委と連携して支援しようと、金沢大学の教員や研究員、地域の有識者が構成メンバーとなり、日本財団からファンドを得て設立された。研究所の海洋教育は地元小木だけでなく、県内外の中学、高校、そして大学へと展開している。 きる。しかし、災害に対する一般の人々の思いは一時的な道徳的感情でもあり、心や記憶の風化は確実にやってくる。研究所の存在価値はそのギャップを埋める作業ではないだろうか。

きる。しかし、災害に対する一般の人々の思いは一時的な道徳的感情でもあり、心や記憶の風化は確実にやってくる。研究所の存在価値はそのギャップを埋める作業ではないだろうか。 このニュースを不安に感じているのは能登半島の能登町小木漁港のイカ釣り漁業者ではないだろうか。中型イカ釣り船=写真=の7隻が来月6月にスルメイカ漁に日本海に向け出漁する予定でいる。不安に感じているというのも、小木漁港の関係者にとっては苦い過去の事例もある。

このニュースを不安に感じているのは能登半島の能登町小木漁港のイカ釣り漁業者ではないだろうか。中型イカ釣り船=写真=の7隻が来月6月にスルメイカ漁に日本海に向け出漁する予定でいる。不安に感じているというのも、小木漁港の関係者にとっては苦い過去の事例もある。