☆仮設住宅に木のぬくもり 建築家・坂茂氏のこだわり

前回に続いて仮設住宅の話。世界的な建築家で知られる坂茂(ばん・しげる)氏が建築設計を手掛けていた能登半島の尖端、珠洲市での木造2階建ての仮設住宅が完成した=写真・上=。着工したのは3月初旬で、これまで何度か現場を訪れたことがある。画像は、坂茂建築設計(東京)の公式サイトで掲載されている6月14日に撮影されたものを拝借している。

仮設住宅が造られているのは観光名所である見附島を望む同市宝立町の市有地で、坂氏が手掛けるのは6棟90戸。きょう入居が始まるのは、そのうち最初に完成した30戸分となる。仮設住宅には坂氏のこだわりがある。木の板に棒状の木材を差し込んでつなげる「DLT材」を使用している。DLT材を積み上げ、箱形のユニットを形成する。石川県産のスギを使い、木のぬくもりが活かされた内装となっている。間取りは、6、9、12坪の3タイプがある。

仮設住宅が造られているのは観光名所である見附島を望む同市宝立町の市有地で、坂氏が手掛けるのは6棟90戸。きょう入居が始まるのは、そのうち最初に完成した30戸分となる。仮設住宅には坂氏のこだわりがある。木の板に棒状の木材を差し込んでつなげる「DLT材」を使用している。DLT材を積み上げ、箱形のユニットを形成する。石川県産のスギを使い、木のぬくもりが活かされた内装となっている。間取りは、6、9、12坪の3タイプがある。

仮設住宅と言えば平屋のイメージだが、坂氏が考案した2階建ての仮設住宅は、少ない敷地を有効に利用すること、そして、いかにも仮設住宅というイメージを払拭することにあるようだ。確かに、平屋より階建ての方が建築物らしく見える。

自身が坂氏のこだわりを初めて目にしたの去年6月のことだった。坂氏は1995年の阪神大震災を契機に世界各地で被災地の支援活動に取り組んでいて、去年5月5日に珠洲市で起きた震度6強の地震の際は、避難所となっていた公民館に間 仕切りスペースを造って市に寄贈した。間仕切りはプラスティックなどではなく、ダンボール製の簡単な仕組み。個室にはカーテン布が張られているが、プライバシー確保のために透けないのだ。この透けないカーテーン間仕切りは、今回の震災でも珠洲市や輪島市などの避難所で活用されている。

仕切りスペースを造って市に寄贈した。間仕切りはプラスティックなどではなく、ダンボール製の簡単な仕組み。個室にはカーテン布が張られているが、プライバシー確保のために透けないのだ。この透けないカーテーン間仕切りは、今回の震災でも珠洲市や輪島市などの避難所で活用されている。

もう一ヵ所、坂氏のこだわりの仕事が見えるところがある。去年秋に珠洲市で開催された「奥能登国際芸術祭2023」(9月23日-11月12日)では、ヒノキの木を圧縮して強度を上げ、鉄筋並みの耐震性と木目を活かした「潮騒レストラン」が造られ、建物自体が芸術作品として話題を集めた=写真・下、去年9月26日撮影=。元日の地震では、レストラン内部での食器類の破損や、調理器具の転倒などはあったものの、建物自体は無事だった。

震災を前提に向き合って来た坂氏の建築物の数々。新たな工法で造られた木造の仮設住宅、そして潮騒レストランは震災復興のシンボルになるかもしれない。

⇒21日(金)午後・金沢の天気 くもり時々はれ

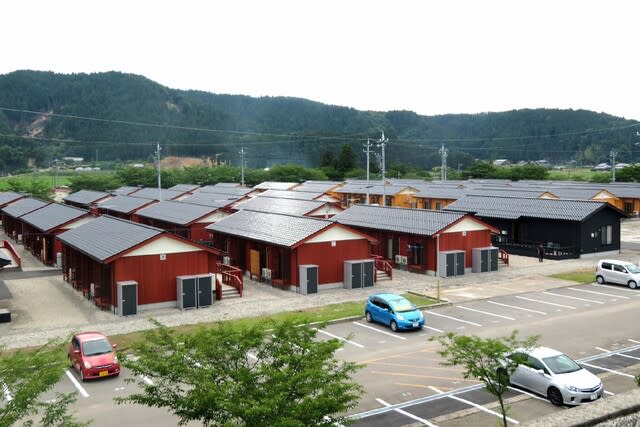

隣接するスポーツ施設の屋上から眺めると、向こうには山並みが見え、近くには川が流れている。整備されているのは平屋建て木造長屋タイプの仮設住宅。周囲の風景とマッチしている。近くの市街地にはスーパーマーケットやガソリンスタンドなどもある。仮設住宅の町中を歩くと、子どもたちが遊んでいたり、ご近所さんたちが路上で会話する光景が見られた。また、掲示板には、週一の「日曜カフェ」のオープンや虫歯予防の「口腔ケア」、炊き出しなどのお知らせチラシが貼ってあった。駐車場も90台分が確保されている。冒頭で述べたように、ちょっとしたコンパクトタウンをイメージする風景なのだ。今月中にさらに70戸が完成する予定という。

隣接するスポーツ施設の屋上から眺めると、向こうには山並みが見え、近くには川が流れている。整備されているのは平屋建て木造長屋タイプの仮設住宅。周囲の風景とマッチしている。近くの市街地にはスーパーマーケットやガソリンスタンドなどもある。仮設住宅の町中を歩くと、子どもたちが遊んでいたり、ご近所さんたちが路上で会話する光景が見られた。また、掲示板には、週一の「日曜カフェ」のオープンや虫歯予防の「口腔ケア」、炊き出しなどのお知らせチラシが貼ってあった。駐車場も90台分が確保されている。冒頭で述べたように、ちょっとしたコンパクトタウンをイメージする風景なのだ。今月中にさらに70戸が完成する予定という。 で、能登半島地震282人は3番目の規模となる。以下、熊本地震は276人(うち関連死221人)と続く。

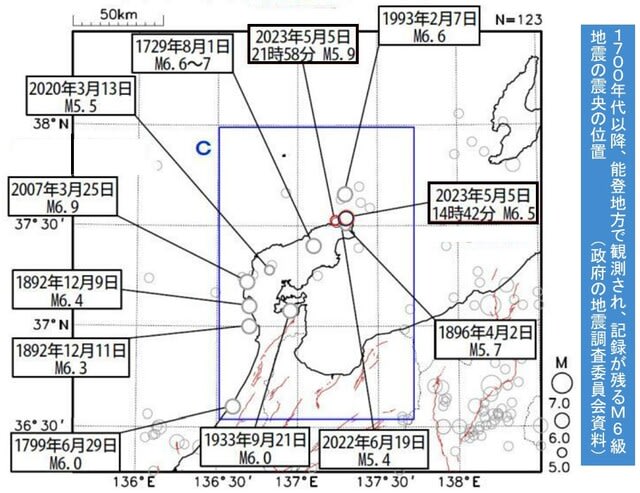

で、能登半島地震282人は3番目の規模となる。以下、熊本地震は276人(うち関連死221人)と続く。 震(マグニチュード6級以上)が起きているのだ(※図は、政府の地震調査委員会資料より)。

震(マグニチュード6級以上)が起きているのだ(※図は、政府の地震調査委員会資料より)。 そして今、県民、とくに金沢市民が気にかけているのは市内中心部を走る「森本・富樫断層」だ。国の地震調査研究推進本部は毎年、社会的に影響が大きい「主要活断層」を公表していて、そのうち切迫度が最も高い「Sランク」は全国で31あり、その一つが森本・富樫断層なのだ。断層は全長26㌔におよび、今後30年以内の地震発生確率が2%から8%とされる。

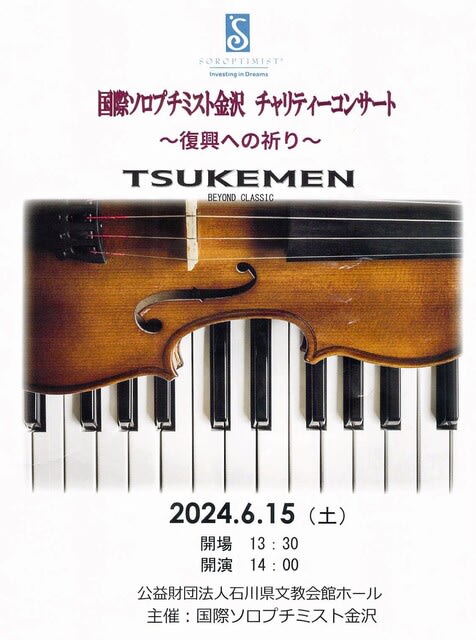

そして今、県民、とくに金沢市民が気にかけているのは市内中心部を走る「森本・富樫断層」だ。国の地震調査研究推進本部は毎年、社会的に影響が大きい「主要活断層」を公表していて、そのうち切迫度が最も高い「Sランク」は全国で31あり、その一つが森本・富樫断層なのだ。断層は全長26㌔におよび、今後30年以内の地震発生確率が2%から8%とされる。 動実績を積んでいる。2022年には、緊急な災害時に支援を必要とする地域の人たちへのタイムリーな援助を行うための独自の基金を設立していて、今回のコンサートはその一環。

動実績を積んでいる。2022年には、緊急な災害時に支援を必要とする地域の人たちへのタイムリーな援助を行うための独自の基金を設立していて、今回のコンサートはその一環。 2曲目に演奏した『Take five for Elise』は、ベートーベンの『エリーゼのために』とジャズの名曲『Take five』をミックスさせたもの。3曲目の『トルコ天国地獄行進曲』はモーツアルトの『トルコ行進曲』とオッフェンバックの『天国と地獄』を短縮してミックスさせたもの。そしてオリジナル曲の『蝉時雨』では日本の夏の情景を映し出すために、なんとバイオリンでセミや鳥の鳴き声を弾き出す。1曲1曲が予測不能な楽曲として流れていくのだ。(※写真は、TSUKEMENの15日付インスタグラムより)

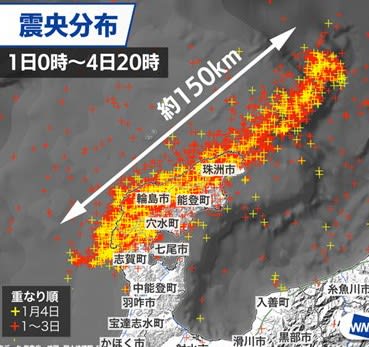

2曲目に演奏した『Take five for Elise』は、ベートーベンの『エリーゼのために』とジャズの名曲『Take five』をミックスさせたもの。3曲目の『トルコ天国地獄行進曲』はモーツアルトの『トルコ行進曲』とオッフェンバックの『天国と地獄』を短縮してミックスさせたもの。そしてオリジナル曲の『蝉時雨』では日本の夏の情景を映し出すために、なんとバイオリンでセミや鳥の鳴き声を弾き出す。1曲1曲が予測不能な楽曲として流れていくのだ。(※写真は、TSUKEMENの15日付インスタグラムより) 話は変わる。今回の地震の特徴はなんだろう。メディア各社のインタビューで専門家や研究者は、半島の北東から南西にのびる150㌔の活断層がずれ動いたことを特徴の一つとして挙げている。1995年1月17日の阪神・淡路大震災を引き起こした活断層は50㌔ほどとこれまで言われているので、長さはその3倍にもなる。(※図はウエザーニュース公式ホームページより)

話は変わる。今回の地震の特徴はなんだろう。メディア各社のインタビューで専門家や研究者は、半島の北東から南西にのびる150㌔の活断層がずれ動いたことを特徴の一つとして挙げている。1995年1月17日の阪神・淡路大震災を引き起こした活断層は50㌔ほどとこれまで言われているので、長さはその3倍にもなる。(※図はウエザーニュース公式ホームページより) 石川県のまとめによると、被災地の体育館や公民館に身を寄せている1次避難者は1317人(6月11日時点)。長期化する避難生活に加え、この暑さが体にこたえるのではないだろうか。先日(今月6日)輪島市の被災地で倒壊した家屋で作業をしている中年夫妻らしき男女に、「たいへんですね」と声がけすると、「服を取り出しに来たんや」と男性から返事があった。それ以上は尋ねなかったが、2人はビニール袋に衣類を詰めていた。避難所あるいは仮設住宅に入ったときは冬服だったが、この暑さで半袖などの衣類を取り出しに来たようだった。それにしても、日照りの被災地で作業をしている人たちを見かけると、他人事ながら熱中症は大丈夫かとつい心配になる。(※写真は、輪島市の仮設住宅=6月4日撮影)

石川県のまとめによると、被災地の体育館や公民館に身を寄せている1次避難者は1317人(6月11日時点)。長期化する避難生活に加え、この暑さが体にこたえるのではないだろうか。先日(今月6日)輪島市の被災地で倒壊した家屋で作業をしている中年夫妻らしき男女に、「たいへんですね」と声がけすると、「服を取り出しに来たんや」と男性から返事があった。それ以上は尋ねなかったが、2人はビニール袋に衣類を詰めていた。避難所あるいは仮設住宅に入ったときは冬服だったが、この暑さで半袖などの衣類を取り出しに来たようだった。それにしても、日照りの被災地で作業をしている人たちを見かけると、他人事ながら熱中症は大丈夫かとつい心配になる。(※写真は、輪島市の仮設住宅=6月4日撮影) きょうも2隻が家族や関係者に見送られながら出港した。船は大漁旗を海になびかせ、また見送る側は操業の安全と大漁を願うカラーテープを船に投げ、海に彩りを添えている。(※写真は、小木を拠点に里海の教育と研究に取り組んでいる一般社団法人「能登里海教育研究所」の浦田慎氏提供)

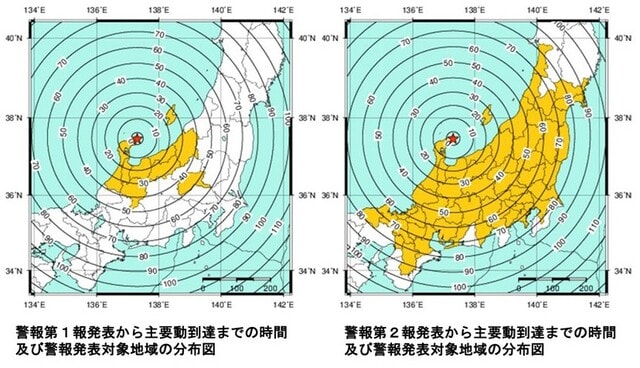

きょうも2隻が家族や関係者に見送られながら出港した。船は大漁旗を海になびかせ、また見送る側は操業の安全と大漁を願うカラーテープを船に投げ、海に彩りを添えている。(※写真は、小木を拠点に里海の教育と研究に取り組んでいる一般社団法人「能登里海教育研究所」の浦田慎氏提供) 地域は限定的だった。そして、緊急地震速報が出されていた東北から関東、近畿地方では震度1から2程度の揺れが多かった。(※図は、左が6月3日朝に出された緊急地震速報の第1報エリア、右が第2報エリア=6月10日付・気象庁公式サイト「地震活動及び火山活動について」資料より)

地域は限定的だった。そして、緊急地震速報が出されていた東北から関東、近畿地方では震度1から2程度の揺れが多かった。(※図は、左が6月3日朝に出された緊急地震速報の第1報エリア、右が第2報エリア=6月10日付・気象庁公式サイト「地震活動及び火山活動について」資料より) このブログで輪島市の輪島漁港や鹿磯(かいそ)漁港での海底の隆起を取り上げた。同じ能登半島の海でも石崎漁港などでは地盤沈下が起きている。延長800㍍余りの岸壁のうち、県漁協七尾支所近くの一部のコンクリートが崩れていて、海面より沈下している。周辺に土のうは積んであるが、それでも海水が道路に流れ込んでいる。排水ポンプも作動しているが、追いつていない。岸壁から30

このブログで輪島市の輪島漁港や鹿磯(かいそ)漁港での海底の隆起を取り上げた。同じ能登半島の海でも石崎漁港などでは地盤沈下が起きている。延長800㍍余りの岸壁のうち、県漁協七尾支所近くの一部のコンクリートが崩れていて、海面より沈下している。周辺に土のうは積んであるが、それでも海水が道路に流れ込んでいる。排水ポンプも作動しているが、追いつていない。岸壁から30 ㍍ほど離れた道路も冠水している。近くには川も流れている。冒頭で述べたように大潮と暴風雨などのリスクが重なれば、住宅地にまで被害が及ぶのではないだろうか。

㍍ほど離れた道路も冠水している。近くには川も流れている。冒頭で述べたように大潮と暴風雨などのリスクが重なれば、住宅地にまで被害が及ぶのではないだろうか。 たからだ。当面はイカリを使って海底のガレキなどを回収することになるようだ。

たからだ。当面はイカリを使って海底のガレキなどを回収することになるようだ。