☆緑に浮かぶ能登キリコ祭り 埼玉・行田市が田んぼアートで復興応援

能登のキリコ祭りが埼玉県行田市の「田んぼアート」で描かれ、2.8㌶にもおよぶダイナミックなデザインが話題になっている。このブログでこれまでキリコ祭りを取り上げているので、掲載を思い立ち行田市の田んぼアート担当者にメールを送り、画像の使用許可をお願いした。すると、担当者からOKの返信が来て、画像も添付されていた(※写真・上)。

行田市の田んぼアートは行政とJAが企画し、2008年から毎年実施されている。タテ180㍍余り、ヨコ150㍍余りの田んぼには、色の異なる4種類の稲(緑は「彩のかがやき」、白は「ゆきあそび」、赤は「べにあそび」、黒は「ムラサキ905」)が植えられる。この世界最大級の田んぼアートは2015年にギネス世界記録に認定されている。

行田市の田んぼアートは行政とJAが企画し、2008年から毎年実施されている。タテ180㍍余り、ヨコ150㍍余りの田んぼには、色の異なる4種類の稲(緑は「彩のかがやき」、白は「ゆきあそび」、赤は「べにあそび」、黒は「ムラサキ905」)が植えられる。この世界最大級の田んぼアートは2015年にギネス世界記録に認定されている。

6月上旬に行われた田植えには、市長の行田邦子氏はじめ、子どもたちほか916人が参加した。ことしのテーマは『がんばろう!能登 日本遺産 キリコ祭り』。田んぼアー トを通じ、世界に向けて能登復興を発信したいとの思いから、日本遺産「灯り舞う半島 能登~熱狂のキリコ祭り~」のキリコ祭りを図柄に選んだ。苗が成長し、7月下旬から見頃を迎えている。花火の下でキリコが3基舞い、キリコを担ぐ人々の姿などが緑の中に浮かび上がる。デザインの中の「能登」「復興祈願」「がんばろう!」の文字は、石川県立能登高校の書道部員の作品を使用している。(※写真・下は、毎年9月に開催される珠洲市正院のキリコ祭り)

トを通じ、世界に向けて能登復興を発信したいとの思いから、日本遺産「灯り舞う半島 能登~熱狂のキリコ祭り~」のキリコ祭りを図柄に選んだ。苗が成長し、7月下旬から見頃を迎えている。花火の下でキリコが3基舞い、キリコを担ぐ人々の姿などが緑の中に浮かび上がる。デザインの中の「能登」「復興祈願」「がんばろう!」の文字は、石川県立能登高校の書道部員の作品を使用している。(※写真・下は、毎年9月に開催される珠洲市正院のキリコ祭り)

現地には、田んぼアートを見渡すことができる「古代蓮会館」という施設の展望台があり、稲刈りが始まる10月中旬まで楽しめる。入館料は大人400円、小中学生200円。うち10円が震災復興の義援金として石川県に寄付されることになっている。

壮大なスケールで、しかもデザインや文字にこだわりがある。田んぼアートに込めた復興への願いが強烈に伝わって来る。石川県民の一人として感謝したい。

⇒6日(火)夜・金沢の天気 くもり時々はれ

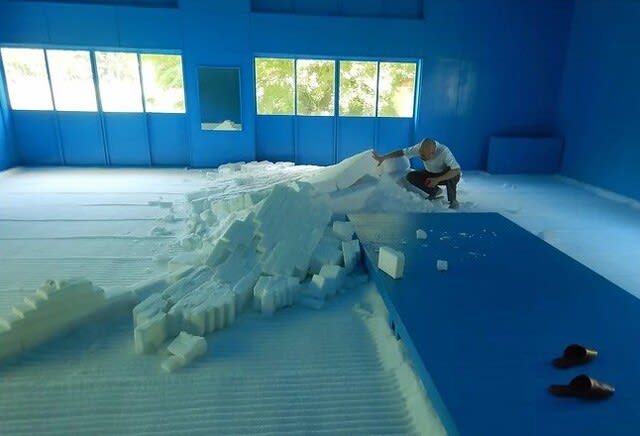

写真・上は、去年5月の震災後の8月23日に金沢市内の学生たちとスタディ・ツアーで、作品の展示会場を訪れたときのもの。スカイブルーの室内で、白い塩の作品。高さ2.8㍍の塩の階段だ。床と階段で7㌧の塩を使っている。作品の階段の中ほどと頂上付近で崩れたように見える部分があるが、これは2021年の制作のときとまったく変わっていない。

写真・上は、去年5月の震災後の8月23日に金沢市内の学生たちとスタディ・ツアーで、作品の展示会場を訪れたときのもの。スカイブルーの室内で、白い塩の作品。高さ2.8㍍の塩の階段だ。床と階段で7㌧の塩を使っている。作品の階段の中ほどと頂上付近で崩れたように見える部分があるが、これは2021年の制作のときとまったく変わっていない。 どのように壊れたのか一度見てみたいと思い、先日(7月24日)、展示会場を訪ねたが、鍵がかかっていた。きのう、芸術祭の総合ディレクター・北川フラム氏が震災支援を目的に立ち上げた「奥能登珠洲ヤッサープロジェクト」公式サイトをたまたま見つけた。チェックすると、「

どのように壊れたのか一度見てみたいと思い、先日(7月24日)、展示会場を訪ねたが、鍵がかかっていた。きのう、芸術祭の総合ディレクター・北川フラム氏が震災支援を目的に立ち上げた「奥能登珠洲ヤッサープロジェクト」公式サイトをたまたま見つけた。チェックすると、「 て、ワァッーと号泣する女性がいた。子どもながらにびっくりしたのを覚えている。あのときのイメージと阿部選手の号泣が重なる。

て、ワァッーと号泣する女性がいた。子どもながらにびっくりしたのを覚えている。あのときのイメージと阿部選手の号泣が重なる。 いよ」。能登の集落を回っていてよく聞く言葉だ。能登の祭りは集落や、町内会での単位が多い。それだけ人々が祭りに関わる密度が濃い。子どもたちが笛を吹き、太鼓をたたき、鉦(かね)を鳴らす。大人やお年寄り、女性も神輿やキリコと呼ばれる大きな奉灯を担ぐ。集落を挙げて、町内会を挙げての祭りだ。(※写真・下は、燃え盛る松明をキリコが威勢よくめぐる能登町宇出津の「あばれ祭」=7月5日撮影)

いよ」。能登の集落を回っていてよく聞く言葉だ。能登の祭りは集落や、町内会での単位が多い。それだけ人々が祭りに関わる密度が濃い。子どもたちが笛を吹き、太鼓をたたき、鉦(かね)を鳴らす。大人やお年寄り、女性も神輿やキリコと呼ばれる大きな奉灯を担ぐ。集落を挙げて、町内会を挙げての祭りだ。(※写真・下は、燃え盛る松明をキリコが威勢よくめぐる能登町宇出津の「あばれ祭」=7月5日撮影) に運んでいく。この様子を見ていると、徐々にではあるものの復旧・復興へと向かっているようにも感じた。

に運んでいく。この様子を見ていると、徐々にではあるものの復旧・復興へと向かっているようにも感じた。 量の荷物を運ぶ。一般的なごみ収集車の積載能力は2㌧から4㌧とされるが、連結トレーラーは16㌧積める。これが、能登を行き来している。連なって走行しているとなかなか壮観な光景だ。

量の荷物を運ぶ。一般的なごみ収集車の積載能力は2㌧から4㌧とされるが、連結トレーラーは16㌧積める。これが、能登を行き来している。連なって走行しているとなかなか壮観な光景だ。 街路の気温計を見ると33度だ。厚生労働省公式サイトの「熱中症による死亡数の年次推移」を読むと、2018年以降は国内で毎年のように1千人以上が命を落としている。すでに40度を超える暑さが各地で観測されている。生命に被害を及ぼす暑さはことしもか。

街路の気温計を見ると33度だ。厚生労働省公式サイトの「熱中症による死亡数の年次推移」を読むと、2018年以降は国内で毎年のように1千人以上が命を落としている。すでに40度を超える暑さが各地で観測されている。生命に被害を及ぼす暑さはことしもか。 るところも見られる。素人目線から見ても、局地的豪雨が発生すれば、河川が氾濫する箇所となるのではないかと思ってしまう。犀川は二級河川で管理者は石川県。このまま河川を「草むら」化させておいてよいのだろうか。

るところも見られる。素人目線から見ても、局地的豪雨が発生すれば、河川が氾濫する箇所となるのではないかと思ってしまう。犀川は二級河川で管理者は石川県。このまま河川を「草むら」化させておいてよいのだろうか。 ても、本来ならば定期的な除草作業などが施されているはずだ。それが「手抜き」状態となっている。なぜか。

ても、本来ならば定期的な除草作業などが施されているはずだ。それが「手抜き」状態となっている。なぜか。 鉄筋製に架け替えられていた。ところが、上流に架かる大桑橋や上菊橋、桜橋などの木橋が押し流され、犀川大橋に追突し、大橋も流されてしまう。

鉄筋製に架け替えられていた。ところが、上流に架かる大桑橋や上菊橋、桜橋などの木橋が押し流され、犀川大橋に追突し、大橋も流されてしまう。 難所に留まらざるを得ない人がいる。行政の責任として1人1人の事情に沿って対応する必要がある」と改めて述べた。(※写真・上は、石川県庁公式サイト「知事のホームページ 」より)

難所に留まらざるを得ない人がいる。行政の責任として1人1人の事情に沿って対応する必要がある」と改めて述べた。(※写真・上は、石川県庁公式サイト「知事のホームページ 」より) 県危機対策課のまとめ(7月30日時点)によると、避難生活を送っている人は1422人いる。被災地の地元の公民館や体育館など48ヵ所(1次避難所)で654人、県が指定した金沢市などのホテルなどの宿泊施設97ヵ所(2次避難所)で705人、そのほかで63人となっている。このほかにも、役所には届けていないが、県内外の親戚や知人宅に身を寄せている人が多くいると言われている。行政も実態はつかみ切れていない。(※写真・下は、地震で半壊した住家には「危険」などの貼り紙が)

県危機対策課のまとめ(7月30日時点)によると、避難生活を送っている人は1422人いる。被災地の地元の公民館や体育館など48ヵ所(1次避難所)で654人、県が指定した金沢市などのホテルなどの宿泊施設97ヵ所(2次避難所)で705人、そのほかで63人となっている。このほかにも、役所には届けていないが、県内外の親戚や知人宅に身を寄せている人が多くいると言われている。行政も実態はつかみ切れていない。(※写真・下は、地震で半壊した住家には「危険」などの貼り紙が) 知事として避難所で生活をしている人々のことを、「所得が低い」や「ホテルにいた方が楽」などと語る必要性があったのだろうか。能登半島地震で対応した関係府省庁の職員らを集めた会合だったので、身内のような気持でリップサービスをしたのかもしれないが、これは政治家としては舌禍だ。

知事として避難所で生活をしている人々のことを、「所得が低い」や「ホテルにいた方が楽」などと語る必要性があったのだろうか。能登半島地震で対応した関係府省庁の職員らを集めた会合だったので、身内のような気持でリップサービスをしたのかもしれないが、これは政治家としては舌禍だ。 話は変わる。きのう近所のスーパ-に行くと、久しぶりに「うな蒲ちゃん」を見つけた。ウナギのかば焼きもどきの蒲鉾なのだが、「土用の丑の日」の特設コーナーで本物のかば焼きと並んで販売されていた。水産加工会社「スギヨ」の商品だ。スギヨは能登を代表する企業の一つでもある。うな蒲ちゃんを手にして、能登の復興の兆しを感じた。

話は変わる。きのう近所のスーパ-に行くと、久しぶりに「うな蒲ちゃん」を見つけた。ウナギのかば焼きもどきの蒲鉾なのだが、「土用の丑の日」の特設コーナーで本物のかば焼きと並んで販売されていた。水産加工会社「スギヨ」の商品だ。スギヨは能登を代表する企業の一つでもある。うな蒲ちゃんを手にして、能登の復興の兆しを感じた。 現した『香り箱』という商品は練り物のコーナーではなく、鮮魚コーナーで陳列されていた。

現した『香り箱』という商品は練り物のコーナーではなく、鮮魚コーナーで陳列されていた。