☆能登に「大雨特別警報」リスク 輪島市で1万8千人に避難指示

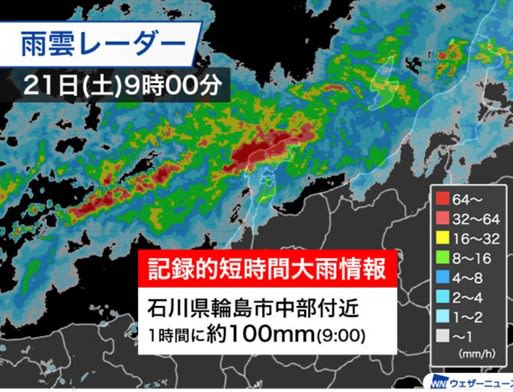

停滞している秋雨前線の影響できょうから能登半島を中心に強烈な雨が降っている。気象庁はさきほど、21日午前11時前に能登に線状降水帯が発生し、非常に激しい雨が同じ場所に降り続いているとして「大雨特別警報」を発表した。気象庁によると、輪島市中部付近では、レーダーによる解析で午前9時10分までの1時間におよそ120㍉の猛烈な雨が降った。また、 ウエザーニューズの雨雲レーダー(午前9時00分時点)を見ると、日本海に伸びる秋雨前線の周辺では雨雲が発達し、その一部が能登半島にかかって線状降水帯となっている。輪島市のアメダスでは9時00分までの1時間に98.5mmの観測史上1位となる猛烈な雨を観測した。

ウエザーニューズの雨雲レーダー(午前9時00分時点)を見ると、日本海に伸びる秋雨前線の周辺では雨雲が発達し、その一部が能登半島にかかって線状降水帯となっている。輪島市のアメダスでは9時00分までの1時間に98.5mmの観測史上1位となる猛烈な雨を観測した。

輪島市や珠洲市では河川が氾濫。元日の能登半島地震で山間地などで地盤が緩んでいることから、輪島市は大雨で土砂災害が発生する危険性が非常に高まっているとして、市内の12地区の8867世帯、1万8180人に避難指示を出した。「避難指示」は5段階の警戒レベルのうち警戒レベル4の情報で、危険な場所から全員避難するよう呼びかけている。この雨はきょう正午からあす正午までの24時間で能登に100㍉が予想されている。

写真は7月6日に撮影した輪島市の山間地の様子。民家の裏山では地震で山が崩れがけ地と化しており、大雨でさらに土砂災害の危険性もはらむ。能登ではこのような裏山が崩れているところがいたるところにある。また、川べりの民家の場合、下流で山の土砂崩れが起きると「土砂ダム」が出来て住宅が水没することにもなる。そして、大雨で心配されるのはため池の決壊だ。能登半島は中山間地での水田が多く、その上方にため池が造成されている。半島全体で2000ものため池があると言われている。地震でため池の土手に亀裂などが入っていると、急に雨量が増すことでため池が決壊する可能性がある。こうなると、下流にある集落に水害が起きる。

写真は7月6日に撮影した輪島市の山間地の様子。民家の裏山では地震で山が崩れがけ地と化しており、大雨でさらに土砂災害の危険性もはらむ。能登ではこのような裏山が崩れているところがいたるところにある。また、川べりの民家の場合、下流で山の土砂崩れが起きると「土砂ダム」が出来て住宅が水没することにもなる。そして、大雨で心配されるのはため池の決壊だ。能登半島は中山間地での水田が多く、その上方にため池が造成されている。半島全体で2000ものため池があると言われている。地震でため池の土手に亀裂などが入っていると、急に雨量が増すことでため池が決壊する可能性がある。こうなると、下流にある集落に水害が起きる。

ため池は共同所有と個人所有があり、それぞれに管理が行われている。ところが、個人所有の場合だと世代替わりでため池の存在すら忘れ去られていることが多い。ため池を放置すれば土砂崩れや水害のリスク、「ため池ハザード」が広がる。もちろん、この問題は能登だけではない。大雨になると、日本中の山のふもとにある集落ではこのようなリスクを背負う。

⇒21日(土)午後・金沢の天気 あめ時々くもり

テレビニュースで視ていると、5打席目の7回で大谷が50号本塁打を放った瞬間、観客席は総立ちになって大歓声を上げ騒然となった。そして、6打席目の9回で3

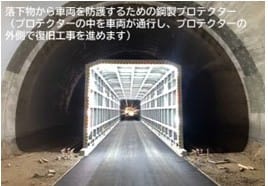

テレビニュースで視ていると、5打席目の7回で大谷が50号本塁打を放った瞬間、観客席は総立ちになって大歓声を上げ騒然となった。そして、6打席目の9回で3 の崩落と高波の影響を防いでいる。この道路は5月のGWに供用が開始された。

の崩落と高波の影響を防いでいる。この道路は5月のGWに供用が開始された。 身の遠藤は勝ち越しまであと1勝、中能登の七尾市出身の輝は9敗目を喫した。能登はある意味で相撲に「うるさい」土地柄だ。立ち話で、「きょうの大の里は・・」「きょうの遠藤は・・」と取り口の論評を聞かされることもある。あの「黄金の左」と呼ばれた第54代横綱の輪島(1948-2018)は七尾市出身、古くは江戸時代に活躍した第6代横綱の阿武松緑之助(1791‐1852)はいまの能登町の出身でもある。能登には相撲の歴史の深みがある。(※写真は、JR金沢駅の観光案内所に設置されている郷土力士の等身大パネル)

身の遠藤は勝ち越しまであと1勝、中能登の七尾市出身の輝は9敗目を喫した。能登はある意味で相撲に「うるさい」土地柄だ。立ち話で、「きょうの大の里は・・」「きょうの遠藤は・・」と取り口の論評を聞かされることもある。あの「黄金の左」と呼ばれた第54代横綱の輪島(1948-2018)は七尾市出身、古くは江戸時代に活躍した第6代横綱の阿武松緑之助(1791‐1852)はいまの能登町の出身でもある。能登には相撲の歴史の深みがある。(※写真は、JR金沢駅の観光案内所に設置されている郷土力士の等身大パネル) 災の経験を乗務員が乗客に話す「語り部列車」(団体予約)の運行がきのう(16日)始まった。

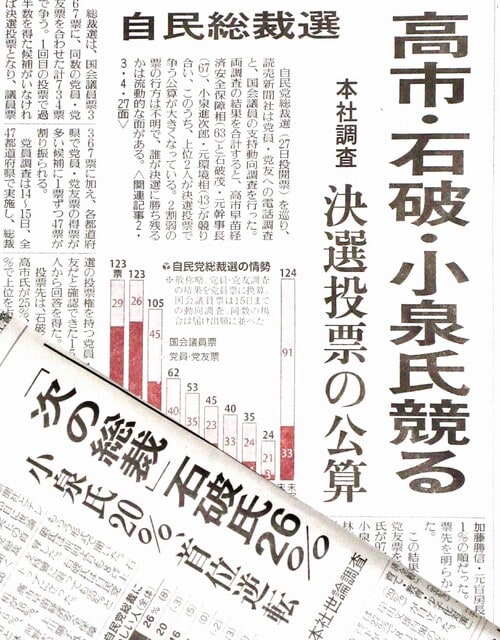

災の経験を乗務員が乗客に話す「語り部列車」(団体予約)の運行がきのう(16日)始まった。 人と最多で、小林氏が40人、林氏が35人と続いた。総裁選は、議員票367票に加え、党員・党友票367票を合わせた734票となる。この読売の試算では、党員・党友票と議員票の合計で、高市氏と石破氏が123票で並び、小泉氏が105票で追う展開となる。

人と最多で、小林氏が40人、林氏が35人と続いた。総裁選は、議員票367票に加え、党員・党友票367票を合わせた734票となる。この読売の試算では、党員・党友票と議員票の合計で、高市氏と石破氏が123票で並び、小泉氏が105票で追う展開となる。 て自宅での生活を継続していたが、地震の影響でデイサービスが中断し、次第に全身状態が悪化して肺炎で死亡した。詳細は公表されていないが、今回は自殺者1人が初めて関連死として認定された。

て自宅での生活を継続していたが、地震の影響でデイサービスが中断し、次第に全身状態が悪化して肺炎で死亡した。詳細は公表されていないが、今回は自殺者1人が初めて関連死として認定された。 10台ほど並んでいただろうか。アイスコーヒーなどのドリンクを提供する車や、韓国キチンを売りにする車などに人の列ができていた=写真・上、8月17日撮影=。車ナンバーを見るとほとんどが石川ナンバーの中小型車だったので、個人事業のキッチンカーかと推測した。

10台ほど並んでいただろうか。アイスコーヒーなどのドリンクを提供する車や、韓国キチンを売りにする車などに人の列ができていた=写真・上、8月17日撮影=。車ナンバーを見るとほとんどが石川ナンバーの中小型車だったので、個人事業のキッチンカーかと推測した。 被災地にキッチンカー支援が向かう動きは、能登が先進事例になるのではないか。(※写真・下は、農水省公式サイトより)

被災地にキッチンカー支援が向かう動きは、能登が先進事例になるのではないか。(※写真・下は、農水省公式サイトより) 100㌔程度で、飛翔距離は350㌔を超えたものと推定される。付近を航行する航空機や船舶への被害情報は確認されていない(12日午前8時56分時点)。北朝鮮による弾道ミサイルの発射は6月26日以来で、その技術を用いた「人工衛星」の発射も含めてことし8回目となる。(※写真・上は、13日付・朝鮮中央通信Web版より。金正恩総書記は新型の移動式発射台から600㍉放射砲=多連装ロケット砲=の試射を視察した、と報じている)

100㌔程度で、飛翔距離は350㌔を超えたものと推定される。付近を航行する航空機や船舶への被害情報は確認されていない(12日午前8時56分時点)。北朝鮮による弾道ミサイルの発射は6月26日以来で、その技術を用いた「人工衛星」の発射も含めてことし8回目となる。(※写真・上は、13日付・朝鮮中央通信Web版より。金正恩総書記は新型の移動式発射台から600㍉放射砲=多連装ロケット砲=の試射を視察した、と報じている) 一方的に主張し、「ロシアの主権と国益を守る」と強調した。極東ウラジオストクに近い日本海では、中国軍の艦船4隻が参加し、合同演習を行っている(12日付・読売新聞Web版)。

一方的に主張し、「ロシアの主権と国益を守る」と強調した。極東ウラジオストクに近い日本海では、中国軍の艦船4隻が参加し、合同演習を行っている(12日付・読売新聞Web版)。 建築部門で選ばれた坂氏は、紙でできた素材を使ったシェルターや仮設住宅を世界各地で造り、難民の救済や被災支援に取り組んでいることが高く評価された。記者会見で坂氏は「世界中で手軽に手に入るもので建築物をつうくり、社会の役に立ちたいと思った。地震で人が死ぬのではなく、建築物が崩れて人が亡くなる。だから、われわれには責任があると認識しながら、世界のために活動を続けたい」と受賞の喜びを述べた(10日付・NHKニュースWeb版)。

建築部門で選ばれた坂氏は、紙でできた素材を使ったシェルターや仮設住宅を世界各地で造り、難民の救済や被災支援に取り組んでいることが高く評価された。記者会見で坂氏は「世界中で手軽に手に入るもので建築物をつうくり、社会の役に立ちたいと思った。地震で人が死ぬのではなく、建築物が崩れて人が亡くなる。だから、われわれには責任があると認識しながら、世界のために活動を続けたい」と受賞の喜びを述べた(10日付・NHKニュースWeb版)。 単な仕組み。ベッドなどがある個室にはカーテン布が張られているが、プライバシー保護のために透けない。環境と人権に配慮した避難所だった。間仕切りは市に寄付されたものだった。次に坂氏の作品を見たのは同市で開催された「奥能登国際芸術祭2023」(9月23日‐11月12日)だった。日本海を一望する「潮騒レストラン」は、ヒノキの木を圧縮して強度を上げ、鉄筋並みの耐震性と木目を活かして造られ、建物自体が芸術作品として話題を集めた。

単な仕組み。ベッドなどがある個室にはカーテン布が張られているが、プライバシー保護のために透けない。環境と人権に配慮した避難所だった。間仕切りは市に寄付されたものだった。次に坂氏の作品を見たのは同市で開催された「奥能登国際芸術祭2023」(9月23日‐11月12日)だった。日本海を一望する「潮騒レストラン」は、ヒノキの木を圧縮して強度を上げ、鉄筋並みの耐震性と木目を活かして造られ、建物自体が芸術作品として話題を集めた。 差し込んでつなげる「DLT材」を積み上げ、箱形のユニットとなっている。

差し込んでつなげる「DLT材」を積み上げ、箱形のユニットとなっている。