☆「拍手の嵐」鳴り止まず

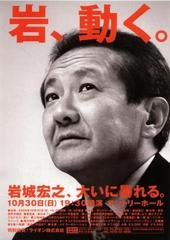

ベートーベンの交響曲を1番から9番まで聴くだけでも随分勇気がいる。そのオーケストラを指揮するとなるとどれだけの体力と精神を消耗することか。休憩を入れるとはいえ9時間40分の演奏である。指揮者の岩城宏之さんがまたその快挙をやってのけた。東京芸術劇場で行われた2005年12月31日から2006年1月1日の越年コンサートである。

ベートーベンの交響曲を1番から9番まで聴くだけでも随分勇気がいる。そのオーケストラを指揮するとなるとどれだけの体力と精神を消耗することか。休憩を入れるとはいえ9時間40分の演奏である。指揮者の岩城宏之さんがまたその快挙をやってのけた。東京芸術劇場で行われた2005年12月31日から2006年1月1日の越年コンサートである。

写真は、演奏の終了を告げても2000席の大ホールをほぼ埋めた観客による拍手の嵐の様子である。観客は一体何に対して拍手をしているのだろうか。クラシックファンを名乗るほどではないが、年に数回は聴きに行く。それでもこれだけのスタンディングオベーションというのはお目にかかったことはない。演奏の完成度に加え、おそらくベートーベンの1番から9番を「振り遂げた」「聴き遂げた」「演奏を遂げた」というある種のステージと客席の一体感からくる充足感なのだろう。

演奏終了後に岩城さんの控え室を訪ねた。憔悴しきったのであろう。控え室の前で40分ほど待った。その間に番組ディレクターに聞いた。「何カットあったの」と。「2000カットほどです」と疲れた様子。カットとはカメラの割り振りのこと。演奏に応じて指揮者や演奏者の画面をタイミングよく撮影し切り替える。そのカットが2000もある。ちなみに9番は403カット。演奏時間は70分だから4200秒、割るとほぼ10秒に1回はカメラを切り替えることになる。これも大変な労力である。私は今回、その映像をインターネットで配信する役目の一端を担い会場にいた。経済産業省によるコンテンツ配信の実証事業の一環である。世界に唯一とも言うべきこの映像をネット配信できたことに私も意義を感じている。 岩城さんを訪ねたのはその協力のお礼を言うためだった。

岩城さんは演奏者控え室前のフロアであった打ち上げの席上で、「また来年大晦日も」と宣言した。そして引き続き1月2日と3日は東京で、4日は大阪でコンサートが控えているという。足掛け4連投。これが05年8月に肺の手術(通算25度目の手術)を受けた人の言葉かと一瞬耳を疑った。このエネルギーの源泉はどこから来るのか。われわれはその岩城さんからある意味でエネルギーをもらっているようなものだ。もっと医学・生理学的に「岩城研究」がなされてよいのではないかとも思った。

⇒1日(日)朝・東京の天気 くもり

してこまめに顔を出している。

してこまめに顔を出している。 雪のまぶしさを久しぶりに感じた朝だった。雪原の純白さと、空の青さがなんとも言えぬ透明感があった。透明に近いブルーなのだ。この光景が目にしみて涙が出た。

雪のまぶしさを久しぶりに感じた朝だった。雪原の純白さと、空の青さがなんとも言えぬ透明感があった。透明に近いブルーなのだ。この光景が目にしみて涙が出た。 昨夜、深々と雪が降る中、この「角間の里」であるセミナーが開かれた。テーマは「新技術コグニティブ無線とアメリカの取り組み」。端末が自分で空いている周波数帯を探し出して通信を始めることから、ユビキタスネットやブロードバンドで広く応用が期待される「コグニティブ無線」について、電波の規制改革が進むアメリカの実情を知るのがその内容だ。講師は、米FCC(連邦通信委員会)法律顧問のジェームス・ミラー弁護士。冷え込んだ外とは対照的に、古民家の中は随分と参加者の熱気にあふれていた。

昨夜、深々と雪が降る中、この「角間の里」であるセミナーが開かれた。テーマは「新技術コグニティブ無線とアメリカの取り組み」。端末が自分で空いている周波数帯を探し出して通信を始めることから、ユビキタスネットやブロードバンドで広く応用が期待される「コグニティブ無線」について、電波の規制改革が進むアメリカの実情を知るのがその内容だ。講師は、米FCC(連邦通信委員会)法律顧問のジェームス・ミラー弁護士。冷え込んだ外とは対照的に、古民家の中は随分と参加者の熱気にあふれていた。

ブログのタイトルは通常、向かって右、あるいは左の縦の列の「RECENT ENTRY」でラインナップされる。横文字で表記で、「goo」の場合だと文字数は全角14文字分である。つまり、15文字だと下に1文字落ちて2行にわたってしまう。私にはこれが何となくだらしなく、野放図なように感じられ、タイトルは一行で納まるように工夫している。従って、私の場合は★か☆を入れて14字なので、全角で13字である。もちろんタイトルは2行分と決めて、28字での表記でもよい。要は、日々のブログの核心を表現する部分なので、自らの考えを整然と表記するよう心がけたい。上記のように言うとなんだか「ブログ道」のように精神が入ってくるのだが…。

ブログのタイトルは通常、向かって右、あるいは左の縦の列の「RECENT ENTRY」でラインナップされる。横文字で表記で、「goo」の場合だと文字数は全角14文字分である。つまり、15文字だと下に1文字落ちて2行にわたってしまう。私にはこれが何となくだらしなく、野放図なように感じられ、タイトルは一行で納まるように工夫している。従って、私の場合は★か☆を入れて14字なので、全角で13字である。もちろんタイトルは2行分と決めて、28字での表記でもよい。要は、日々のブログの核心を表現する部分なので、自らの考えを整然と表記するよう心がけたい。上記のように言うとなんだか「ブログ道」のように精神が入ってくるのだが…。

なった。

なった。

エストロ=巨匠の「運命の輪」に引き込まれるのはなぜか…。

エストロ=巨匠の「運命の輪」に引き込まれるのはなぜか…。