☆奥能登へ早春行

金沢大学が3月4日と5日の2日間にわたって開催した「金沢大学タウン・ミーティングin能登」の分科会のコーディネーターに指名され、奥能登に出かけた。私自身もこの地方の出身であり、何か心が騒ぎ、熱いものを感じた。そして集った人々が面白かった。そこで「自在コラム」は「奥能登へ早春行」と題してシリーズで。

まず、会場 の石川県能登町のホテル「のときんぷら」に着いた。これは能登の方言かと思ってしまうが、県の宿泊施設でかつては能登勤労者プラザと呼ばれていた。地元の人たちが愛称でキンプラと呼んでいたので「のときんぷら」をホテル名にした。ハプニングが起きた。会場入り口のタウンミーティングの看板を女性スタッフが見て大声を上げた。「こりゃダメだ。間違っている」

の石川県能登町のホテル「のときんぷら」に着いた。これは能登の方言かと思ってしまうが、県の宿泊施設でかつては能登勤労者プラザと呼ばれていた。地元の人たちが愛称でキンプラと呼んでいたので「のときんぷら」をホテル名にした。ハプニングが起きた。会場入り口のタウンミーティングの看板を女性スタッフが見て大声を上げた。「こりゃダメだ。間違っている」

地元の看板業者に発注した看板なのだが、開催期間が「3月4日(土)~3日(日)」となっていたのだ。これでは開催期間が365日になってしまう。急きょ、「3」の文字の上に紙を貼り「5」と修正した。その女性スタッフは「看板代金をきっちりとディスカウントさせます」と怒りが収まらない様子。これが波乱の幕開けだった。

金沢大学のこの催しは「地域に開かれた大学」を合言葉に2002年度から輪島市、加賀市、白山市、珠洲市で開催していて今回で5回目。ことしのテーマは「能登の自然と文化を生かす途(みち)」。初日100人余りの参加があった。なかで、ひときわ声の大きな参加者がいた。安田宏三さん(62)、ニューヨークヤンキースの松井秀喜選手の出身地である能美市の山間地で15年間、炭焼きをしている。

顔見知りだったので、こちらから声をかけた。「安田さん、中国が木炭の輸出を禁止しましたが、国内産の炭の価格が上がって、儲かっているんでしょう」と。すると安田さんは「大手の貿易会社は確かに手を引いたが、日本の個人のバイヤーが中国の役人に鼻薬(はなぐすり)を効かせて地方の港からどんどん密輸しているんだよ。だから我々が期待したほど木炭価格は上がっていない。あの国は法律はつくってもザルやな、ガハハハ」と。

顔見知りだったので、こちらから声をかけた。「安田さん、中国が木炭の輸出を禁止しましたが、国内産の炭の価格が上がって、儲かっているんでしょう」と。すると安田さんは「大手の貿易会社は確かに手を引いたが、日本の個人のバイヤーが中国の役人に鼻薬(はなぐすり)を効かせて地方の港からどんどん密輸しているんだよ。だから我々が期待したほど木炭価格は上がっていない。あの国は法律はつくってもザルやな、ガハハハ」と。

今度は安田さんの方から。「ところで宇野さん。病院の救命道具に木炭が欠かせないって知ってた?」。「えっ、それって何か枕の下に置いて、ぐっすり眠るとかですか…」。「違うよ。救命道具には木炭を粉にしたものがあって、薬物自殺をしようとして運ばれた人に水で溶かして無理やり飲ませて一気に吐かせる。炭は薬物を吸着するから、胃の中を洗うって訳だ。どうだ、炭で命が救えるんだ」とテンションが高い。

会議は午後1時半から5時半ごろまで、大学教授や地域起こしの活動家ら7人が能登の水産資源や森林資源の活用、バイオマス発電などさまざまな角度から話題提供をした。初日の会議が終わり、外を見ると夕日が山並に映えていた。

⇒6日(月)午後・金沢の天気 くもり

の手を止めさせたのではないか。

の手を止めさせたのではないか。 粧に見とれていたのである。

粧に見とれていたのである。 た映画のシーンのように見えたら…(同・下)。まさに幻想の世界である。

た映画のシーンのように見えたら…(同・下)。まさに幻想の世界である。 その11面のトップ。「NTT、光回線シフト加速、累計契約数1.7倍に」の記事だ。NTT東西地域会社は06年度の事業計画で光ファイバー通信回線の販売を強化し、これまでの1.7倍にあたる617万回線、中期経営戦略では2010年までに3000万回線を販売するとしている。なぜ「2010年3000万回線」か。それは、2011年7月で地上波のアナログ放送が終了する。あわせて、現在作業が進んでいるIPマルチキャスト放送に対する「著作権の緩和」をセットで考えるとよく見える。

その11面のトップ。「NTT、光回線シフト加速、累計契約数1.7倍に」の記事だ。NTT東西地域会社は06年度の事業計画で光ファイバー通信回線の販売を強化し、これまでの1.7倍にあたる617万回線、中期経営戦略では2010年までに3000万回線を販売するとしている。なぜ「2010年3000万回線」か。それは、2011年7月で地上波のアナログ放送が終了する。あわせて、現在作業が進んでいるIPマルチキャスト放送に対する「著作権の緩和」をセットで考えるとよく見える。 きのう久しぶりに富山県の五箇山をドライブした。金沢市森本から福光を経由しての山越えである。トンネルを抜けて五箇山に入ると、道路沿いに雪がうず高くうねっていて、ハンドル操作をちょっとでも誤ると雪壁に衝突しそうなくらいの圧迫感がある。

きのう久しぶりに富山県の五箇山をドライブした。金沢市森本から福光を経由しての山越えである。トンネルを抜けて五箇山に入ると、道路沿いに雪がうず高くうねっていて、ハンドル操作をちょっとでも誤ると雪壁に衝突しそうなくらいの圧迫感がある。

私のオフィスがある金沢大学創立五十周年記念館「角間の里」は春めいたとは言え、上の写真でご覧の通り、大屋根にまだ雪を頂いている。

私のオフィスがある金沢大学創立五十周年記念館「角間の里」は春めいたとは言え、上の写真でご覧の通り、大屋根にまだ雪を頂いている。 るこの頃ではある。

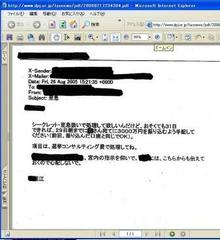

るこの頃ではある。 論で前原氏は「口座名や口座番号を提示する。元帳を出してほしい。後ろめたくないなら国政調査権に応じて、白日の下に明らかにすればいい」と求めた。これに対して小泉総理は「本物か偽物か分からない情報を元に、具体的な個人を非難中傷している。(具体的な証拠を)出す出す出すといっていまだに出していない」「確かな証拠があれば(国政調査権を)行使することにやぶさかではないが、その前に本物だという証拠を出せば分かる」と述べた。

論で前原氏は「口座名や口座番号を提示する。元帳を出してほしい。後ろめたくないなら国政調査権に応じて、白日の下に明らかにすればいい」と求めた。これに対して小泉総理は「本物か偽物か分からない情報を元に、具体的な個人を非難中傷している。(具体的な証拠を)出す出す出すといっていまだに出していない」「確かな証拠があれば(国政調査権を)行使することにやぶさかではないが、その前に本物だという証拠を出せば分かる」と述べた。 不思議に思うのは、永田氏にガセネタをつかませた「フリー記者」なる人物である。今後のマスコミの話題は当分その点に集中しそうだ。というのは、永田氏をヤフーで検索すると、公式ホームページ以外はほとんどが彼を批判する、あるいは攻撃するホームページであふれている。つまり、いかに「敵」が多いことかと実感できるはずだ。永田氏は普段から容赦なく相手を攻撃するタイプの人物なのだろう、その分「敵」も数多くつくってきた。もしかして、今回の「偽メール騒動」はけっこう根の深い、「永田落とし」の謀略ではないかと、私の嗅覚は働く。

不思議に思うのは、永田氏にガセネタをつかませた「フリー記者」なる人物である。今後のマスコミの話題は当分その点に集中しそうだ。というのは、永田氏をヤフーで検索すると、公式ホームページ以外はほとんどが彼を批判する、あるいは攻撃するホームページであふれている。つまり、いかに「敵」が多いことかと実感できるはずだ。永田氏は普段から容赦なく相手を攻撃するタイプの人物なのだろう、その分「敵」も数多くつくってきた。もしかして、今回の「偽メール騒動」はけっこう根の深い、「永田落とし」の謀略ではないかと、私の嗅覚は働く。 貢献情報誌「地域とともに」(3月下旬発行)に掲載するため、馳氏に対談をお願いした。その馳氏が運転手付で乗ってきた車がダイハツの軽自動車「Tanto」=写真・ダイハツのカタログから=だった。対談が終わって見送るとき、馳氏に「ちょっと窮屈ではありませんか」と私の方から声をかけた。何しろ馳氏は1984年のロサンゼルス・オリンピックでレスリング・グレコローマン90㌔級で出場した体格の持ち主である。「と思うだろう。ところが意外と広いよ、君、乗ってみろよ」と後部座席に押し込まれるように乗った。確かに室内高は130㌢もあり天井が高い。「中で着替えもできるんだ」と馳氏。

貢献情報誌「地域とともに」(3月下旬発行)に掲載するため、馳氏に対談をお願いした。その馳氏が運転手付で乗ってきた車がダイハツの軽自動車「Tanto」=写真・ダイハツのカタログから=だった。対談が終わって見送るとき、馳氏に「ちょっと窮屈ではありませんか」と私の方から声をかけた。何しろ馳氏は1984年のロサンゼルス・オリンピックでレスリング・グレコローマン90㌔級で出場した体格の持ち主である。「と思うだろう。ところが意外と広いよ、君、乗ってみろよ」と後部座席に押し込まれるように乗った。確かに室内高は130㌢もあり天井が高い。「中で着替えもできるんだ」と馳氏。 票がかなりあったのではないかと思ったりもした。

票がかなりあったのではないかと思ったりもした。 爆弾発言をした

爆弾発言をした し、銀行口座を調べ上げろ主張している。これに対し、自民は「挙証責任は民主党にある」と拒否する構えで、国政調査権をめぐる攻防となっている。が、テレビを見ていても、双方腰が引けているという印象もある。

し、銀行口座を調べ上げろ主張している。これに対し、自民は「挙証責任は民主党にある」と拒否する構えで、国政調査権をめぐる攻防となっている。が、テレビを見ていても、双方腰が引けているという印象もある。