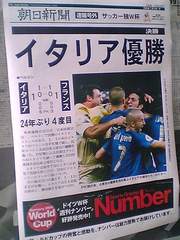

☆イタリア優勝と視聴率

サッカーのワールドカップ(W杯)ドイツ大会を制したイタリア代表の選手団が日本時間11日未明に帰国し、ローマで優勝パレードが行われた。24年ぶりのW杯勝者となった英雄たちをたたえようとおよそ100万人が沿道や屋外の競技場に集まった、と新聞各紙が報じている。政府主催の祝賀パーティーで、プロディ首相は「努力と汗で目的が達成されることを若者たちに教えてくれてありがとう」と選手たちに感謝を表した。

サッカーのワールドカップ(W杯)ドイツ大会を制したイタリア代表の選手団が日本時間11日未明に帰国し、ローマで優勝パレードが行われた。24年ぶりのW杯勝者となった英雄たちをたたえようとおよそ100万人が沿道や屋外の競技場に集まった、と新聞各紙が報じている。政府主催の祝賀パーティーで、プロディ首相は「努力と汗で目的が達成されることを若者たちに教えてくれてありがとう」と選手たちに感謝を表した。

イタリアは今回で4度目の優勝である。まさにサッカー王国なのだ。そう言えば、ことし1月にローマ、フィレンツェ、ミラノを訪れた際も、街角にサッカーのCMのポスターが目立った。ごらんの写真は、ミケランジェロの「アダムの創造」をモチーフにしたポスターである。こんなポスターがあちこちに貼られていて、サッカ-が街の中に溶け込んでいるという印象だった。

イタリアは今回で4度目の優勝である。まさにサッカー王国なのだ。そう言えば、ことし1月にローマ、フィレンツェ、ミラノを訪れた際も、街角にサッカーのCMのポスターが目立った。ごらんの写真は、ミケランジェロの「アダムの創造」をモチーフにしたポスターである。こんなポスターがあちこちに貼られていて、サッカ-が街の中に溶け込んでいるという印象だった。

日本の話である。10日早朝にフジテレビ系で生中継された決勝戦「イタリア対フランス」の視聴率は延長戦開始前までは平均11.6%、延長戦以降の平均視聴率(関東地区)が16.6%だった(ビデオリサーチ社調べ)。この数字をどう評価するか。NHKが6月23日早朝に生中継した日本―ブラジル戦は22.8%(関東地区)だった。実は、この数字は意味深い。この数字を04年8月13日未明から早朝に行われたアテネ五輪開会式の中継と比べると、その視聴率は12.7%(NHK、関東地区)だったので、少なくとも平均してオリンピック並みに視聴率が取れたわけだ。しかも日本チームが出場していない試合である。

松井秀喜選手やイチロー選手がアメリカ大リーグに移籍してから、アメリカの野球をテレビで観戦する大リーグファンが増えた。同様に、サッカーの醍醐味を楽しむという習慣が日本人に定着してきた、ということなのだろう。未明から早朝の10数%というのは、相当の覚悟と意欲がないと視聴できない時間帯だけに、ゴールデンタイム(19時-22時)の数字より価値がある。その数字は、単なる視聴率というより、意識調査のようなものだ。「あなたは寝不足を覚悟でサッカーW杯をテレビ観戦しますか」…YES16.6%。

⇒11日(火)午後・金沢の天気 あめ

」と

」と 見せてくれたのが昆虫写真。ご覧の通り、クワガタの裏と表がくっきりと写っている。まるで、図鑑のようである。さぞかし特殊なカメラ(スリットカメラなど)でと思ったがそうではない。これがなんと、市販のスキャナで撮った画像なのだ。

見せてくれたのが昆虫写真。ご覧の通り、クワガタの裏と表がくっきりと写っている。まるで、図鑑のようである。さぞかし特殊なカメラ(スリットカメラなど)でと思ったがそうではない。これがなんと、市販のスキャナで撮った画像なのだ。 封されていた。これで日本インターネット新聞社はインターネット新聞サイト「

封されていた。これで日本インターネット新聞社はインターネット新聞サイト「 いる韓国紙もある。日本では見受けられない貴重な内容だ。以下、6日付の中央日報インターネット版(日本語)から引用する。

いる韓国紙もある。日本では見受けられない貴重な内容だ。以下、6日付の中央日報インターネット版(日本語)から引用する。  会話の中で、「南北(韓国と北朝鮮)共同の宣戦布告みたいなもんやろ」という言葉もあった。こうした「車内の声」は意外と世論なのである。

会話の中で、「南北(韓国と北朝鮮)共同の宣戦布告みたいなもんやろ」という言葉もあった。こうした「車内の声」は意外と世論なのである。 。この数字で見る限り、すでに株式公開(2000年10月)で得た手元資金でデジタル化を乗り切り、経済循環の好転を受けて巡航速度で母船(キー局)は走り出している、との印象だ。

。この数字で見る限り、すでに株式公開(2000年10月)で得た手元資金でデジタル化を乗り切り、経済循環の好転を受けて巡航速度で母船(キー局)は走り出している、との印象だ。

染め作家、天然塩生産者と多士済々だ。中には、道なき道を手探りで歩いて成功を収めた人も多く、人生については一家言を持つ。

染め作家、天然塩生産者と多士済々だ。中には、道なき道を手探りで歩いて成功を収めた人も多く、人生については一家言を持つ。

手はそこまで意識して書いているのか、と逆に推測したりする。

手はそこまで意識して書いているのか、と逆に推測したりする。