☆メディアのツボ-16-

前回の「メディアのツボ」で取り上げた、18日午後9時放送の番組「小泉純一郎を知っているか?」(日本テレビ)を視聴していて、違和感を感じた点があった。番組が始まって1時間、時計が10時を回ったころから途端に消費者金融(いわゆるサラ金)のCMが多く出だしたことだ。

「背に腹は…」のサラ金CM

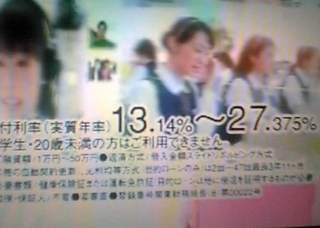

これには訳がある。サラ金の大手6社は①7時-9時、17時-22時はCM放送をしない②22時-24時は1エリア内で1社のCMの総量を15秒スポットに換算して100本とする-という内容の「放送自粛」をしている。だから時計の針が22時00分を超えるとどっとサラ金CMが流れ出すことになる。

これには訳がある。サラ金の大手6社は①7時-9時、17時-22時はCM放送をしない②22時-24時は1エリア内で1社のCMの総量を15秒スポットに換算して100本とする-という内容の「放送自粛」をしている。だから時計の針が22時00分を超えるとどっとサラ金CMが流れ出すことになる。

サラ金業界が放送や活字メディアに突っ込んでいる広告費は年間700億円ともいわれる。日本のリーディングカンパニーであるトヨタ自動車の年間広告費は800億円なので、それに次ぐくらいの規模なのだ。サラ金の広告費のうちテレビへの投下額はざっと500億円と見積もられている。

これだけのお金をテレビに突っ込んでいるだけあって、効果は抜群だ。昨年12月8日に開催された金融庁の「貸金業制度に関する懇談会」に提出された利用者へのアンケート調査によると、「消費者金融の会社の存在を知ったきっかけ」としてテレビのCMとした人が61.3%、次いで新聞で37.7%と、テレビCMの効果が高いことが分かる。さらに「最初に利用する店を選んだ理由」もテレビCMが33.4%と新聞広告の20.8%を離している。つまり、サラ金の存在を知るのも利用するのもテレビCMが一番なのである。

そのようなことを念頭に置いて、この記事を読むと「何と罪つくりな」と思ってしまう。大手消費者金融5社が借り手の自殺によって2005年度に3649件の生命保険金の支払いを受けていた(9月7日付の各紙)。つまり、消費者金融が借り手に生命保険をかけ、死亡した場合の「担保」に取っているのである。さらに大手5社を含む業界全体では実に39880件に及ぶという。サラ金側とすれば、「金を借りるだけ借りて挙句の果ての自殺では回収のしようがない。だからリスクヘッジとして保険をかけている」との言い分だろう。個人が生命保険に入るのは分かるが、消費者金融が個人に生命保険をかける、「命を担保」にしたこんな商品があることは知られていない。「消費者信用団体生命保険」という。

サラ金の口座は一説に1500万といわれる。重複もあるだろうが、巨大マーケットが形成されている。サラ金に銀行が元金を貸し付け、テレビが宣伝し、生命保険会社が「命を担保」にした商品を提供する。そして、その業界のどれも最高の収益を上げている。身震いするほど完成度の高いビジネスモデルである。

利息制限法の上限金利(年15-20%)と、罰則規定がある出資法の上限金利(29.2%)の中間の金利はグレーゾーン金利といわれる。このグレーゾーン金利に関して、最高裁は去年12月15日とことし1月13日、消費者金融を利用した場合、利息制限法の上限を超える「グレーゾ-ン」の金利は事実上認めないという判断を示した。最高裁の判断を受けて、グレーゾーン金利をどのように扱うか政府レベルで論議がおこなわれている。その間もサラ金業者はグレーゾーンの金利をうたってCMを打ち続けている。

いや、テレビ局が流し続けていると言った方がよいのかもしれない。テレビへの広告需要が頭打ちの中、「地上波デジタルへの投資が続く中、背に腹はかえられない」とテレビ局の経営者は言うだろう。とももとマスメディアの意味は「広告媒体」である。これが放送メディアの「あるべき姿」なのだろうか。 そして新聞メディアが最近よく記事で使っている「格差社会」とは、このすさまじいほどにシステム化された「金融商品」に手を出し、グレーゾーンの金利で収奪されている1500万口座の社会層のことではないのだろうか。

⇒21日(木)夜・金沢の天気 はれ

河出文庫から出ている「浅間山荘事件の真実」を読んだ。元・日本テレビのアナウンサー、久能靖氏の著書だ。この本の見どころは、当時の報道陣が取材現場の視点で書いた初の本というだけでなく、記述が詳細なので、34年前のテレビ局が事件をどう伝えたのかを知る放送史上の貴重な資料であるという点だ。

河出文庫から出ている「浅間山荘事件の真実」を読んだ。元・日本テレビのアナウンサー、久能靖氏の著書だ。この本の見どころは、当時の報道陣が取材現場の視点で書いた初の本というだけでなく、記述が詳細なので、34年前のテレビ局が事件をどう伝えたのかを知る放送史上の貴重な資料であるという点だ。 USENの番組配信サービス「GyaO」はブロードバンドを活用し、番組コンテンツを提供スポンサー企業からのコマーシャル収入を得ることで、ユーザー(利用者)に無料で見せている。ビジネスモデルはテレビと同じだ。スタートは去年、すでに登録会員数1000万人を突破している。その「GyaO」が15日、東京都内で開催される21世紀臨調(「新しい日本をつくる国民会議」)主催の自民党総裁選の3候補者による公開討論会をノーカットで生中継する。総裁選まで5日と迫り、マニフェストを掲げての安部晋三、谷垣禎一、麻生太郎の3氏の激論が期待される。時間は午後3時から5時だが、中継の後はただちにアーカイブで放送(オンデマンド)するそうだ。

USENの番組配信サービス「GyaO」はブロードバンドを活用し、番組コンテンツを提供スポンサー企業からのコマーシャル収入を得ることで、ユーザー(利用者)に無料で見せている。ビジネスモデルはテレビと同じだ。スタートは去年、すでに登録会員数1000万人を突破している。その「GyaO」が15日、東京都内で開催される21世紀臨調(「新しい日本をつくる国民会議」)主催の自民党総裁選の3候補者による公開討論会をノーカットで生中継する。総裁選まで5日と迫り、マニフェストを掲げての安部晋三、谷垣禎一、麻生太郎の3氏の激論が期待される。時間は午後3時から5時だが、中継の後はただちにアーカイブで放送(オンデマンド)するそうだ。 総理は一貫して「靖国は外交カードにはならない」と主張してきた。この意味が当初理解し難かった。ところが、小泉政権の5年間で日中をめぐる事件がはっきりと見えるようになった。たとえば東シナ海の日中中間線付近でのガス田の一方的な採掘、国連の安全保障理事会に日本の常任理事国入りに反対、今なお強化している反日教育(中国版ホロコースト博物館の各地での建設)、反日デモの意図的な煽動…などを冷静に観察した日本人は次のような印象を持っているのではないか。

総理は一貫して「靖国は外交カードにはならない」と主張してきた。この意味が当初理解し難かった。ところが、小泉政権の5年間で日中をめぐる事件がはっきりと見えるようになった。たとえば東シナ海の日中中間線付近でのガス田の一方的な採掘、国連の安全保障理事会に日本の常任理事国入りに反対、今なお強化している反日教育(中国版ホロコースト博物館の各地での建設)、反日デモの意図的な煽動…などを冷静に観察した日本人は次のような印象を持っているのではないか。 結果がどうなれ、小泉総理はおそらく「無傷」で引退する歴代総理でも数少ない一人ではないか。前総理のように支持率が10数%という結果であえなく退場ということではない。小泉内閣支持率は各世論調査で今でも40-50%を維持している。なぜ高支持率を維持できているのだろうか。

結果がどうなれ、小泉総理はおそらく「無傷」で引退する歴代総理でも数少ない一人ではないか。前総理のように支持率が10数%という結果であえなく退場ということではない。小泉内閣支持率は各世論調査で今でも40-50%を維持している。なぜ高支持率を維持できているのだろうか。  国家VS国家の戦いではなく、アフガンで展開したようにテロ集団と国家の図式である。国際法にもとづく定義とか、もちろん戦争作戦でもなく、紛争あるいは掃討作戦という地域限定の争いである。その延長戦上にイラク攻撃もあった。実はこれならメディアは乗りやすい。国家と国家の争いならイスラエルとパレスチナのようにそれぞれの言い分がある。しかし、テロは絶対悪である。その理由はどうであれ報道しやすい。そのことに反発する世論が形成されないからである。

国家VS国家の戦いではなく、アフガンで展開したようにテロ集団と国家の図式である。国際法にもとづく定義とか、もちろん戦争作戦でもなく、紛争あるいは掃討作戦という地域限定の争いである。その延長戦上にイラク攻撃もあった。実はこれならメディアは乗りやすい。国家と国家の争いならイスラエルとパレスチナのようにそれぞれの言い分がある。しかし、テロは絶対悪である。その理由はどうであれ報道しやすい。そのことに反発する世論が形成されないからである。 画も視野に入れているようだ。

画も視野に入れているようだ。

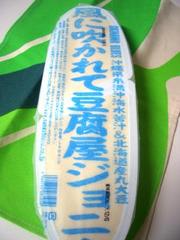

豆腐といえば四角とだいたい相場は決まっている。中に、能登の「ちゃわん豆腐」のように丸型もある。この豆腐はなんとサーフボード型なのだ。ネーミングが面白い。「風に吹かれて豆腐屋ジョニー」。2パック入っていて298円だ。受け狙いの流行商品だろうと思ったら、商品開発に5年も費やしたこだわりの味だという。味は濃厚でまるでクリームチーズかプリンのようだ。

豆腐といえば四角とだいたい相場は決まっている。中に、能登の「ちゃわん豆腐」のように丸型もある。この豆腐はなんとサーフボード型なのだ。ネーミングが面白い。「風に吹かれて豆腐屋ジョニー」。2パック入っていて298円だ。受け狙いの流行商品だろうと思ったら、商品開発に5年も費やしたこだわりの味だという。味は濃厚でまるでクリームチーズかプリンのようだ。 ニュージーランドの経済の中心地オークランドの街を歩くと、不思議なことにマネーの活況ほどに街は騒がしくないのである。投資家の間では有名なニュージーランドドル建て債券は5%~6%を維持している。それだけ高金利で世界中からマネーを集めているので、さぞ都市開発も盛んだろうと思い、ホテルの部屋(18階)から街を見回してみた。クレーンが立っているのを確認できたのは2カ所だけ。ホテルの周囲は新しい高層ビルが建ち並んでいるので開発ブームは過ぎ去ったという感じだ。

ニュージーランドの経済の中心地オークランドの街を歩くと、不思議なことにマネーの活況ほどに街は騒がしくないのである。投資家の間では有名なニュージーランドドル建て債券は5%~6%を維持している。それだけ高金利で世界中からマネーを集めているので、さぞ都市開発も盛んだろうと思い、ホテルの部屋(18階)から街を見回してみた。クレーンが立っているのを確認できたのは2カ所だけ。ホテルの周囲は新しい高層ビルが建ち並んでいるので開発ブームは過ぎ去ったという感じだ。 それではどこに投資の金が回っているのかと思う。確かに、ハントリーでは新しい石炭火力発電所が建設されるなどインフラ投資が行われている。また、クイーンズタウンのリゾート開発にもマネーが回っているのだろう。しかし、現実をよく見ると「祭りは終わった」という印象だ。そのせいか、ニュージーランドドルは下落している。去年11月末には1NZ㌦=87円だったレートは、12月末に80円程度まで下落し、ことしに入って72円程度まで下がり、今月76円で持ち直してはいる。もともと市場規模が小さく急降下しやすいのだ。

それではどこに投資の金が回っているのかと思う。確かに、ハントリーでは新しい石炭火力発電所が建設されるなどインフラ投資が行われている。また、クイーンズタウンのリゾート開発にもマネーが回っているのだろう。しかし、現実をよく見ると「祭りは終わった」という印象だ。そのせいか、ニュージーランドドルは下落している。去年11月末には1NZ㌦=87円だったレートは、12月末に80円程度まで下落し、ことしに入って72円程度まで下がり、今月76円で持ち直してはいる。もともと市場規模が小さく急降下しやすいのだ。