☆メディアのツボ-28-

師走に近い。この時期になると、大晦日に向けて忙しかった。ところが今年はそれも思い出になってしまった。指揮者の岩城宏之さんのことである。

ベートーベンのネット配信はいかにして成立したか

04年と05年の大晦日、岩城さんが東京でベートーベンの交響曲1番から9番までを指揮するというので放送メディアの一員として付き合いをさせていただき、東京で年越しをした。で、何をしていたのかというと、大晦日の午後3時半から年越しの深夜1時を回る9時間40分ほどを、04年はCS放送「スカイ・A」で生放送、そして05年はスカイ・Aでの生放送と同時にインターネットでライブ配信した。

04年と05年の大晦日、岩城さんが東京でベートーベンの交響曲1番から9番までを指揮するというので放送メディアの一員として付き合いをさせていただき、東京で年越しをした。で、何をしていたのかというと、大晦日の午後3時半から年越しの深夜1時を回る9時間40分ほどを、04年はCS放送「スカイ・A」で生放送、そして05年はスカイ・Aでの生放送と同時にインターネットでライブ配信した。

04年は北陸朝日放送のプロデューサーとしてかかわり、05年は同社を退職して、フリーのメディア・プロデューサーとして経済産業省が放送コンテンツをインターネット配信する実証事業にかかわった。立場を変えて2度もクラシックの一大イベントのかかわることができたのである。

そこで、記録として05年の大晦日にこの番組が成立した背景などを書き留めておくことにする。経済産業省から事業委託を受けた石川県映像事業協同組合は、04年で放送実績があった北陸朝日放送(HAB)にインターネット配信のコンテンツ制作を委託。HABはスカイ・A(大阪)と共同制作するという枠組みで05年のベートーベンチクルス(連続演奏)を番組化した。スカイ・AはCS放送で番組に、一方で、HABはインターネット用のコンテンツ配信を行った。

本来、著作権に関してはベートーベンの死後50年以上も経ているので発生しないが、指揮者や演奏者らが有する「隣接権」がある。これに関しては、岩城さんは「国の事業であるならば協力する」との意向を示し、CS放送に関しては著作権料は課せられたが、ネット配信に関しては著作権料の有無を問わないと明言された。また、演奏を企画した三枝成彰事務所とNHK交響楽団のメンバーを中心とする演奏者も岩城さんに意向に従った。

煩雑さが予想されたネット配信の著作権処理は岩城さんの意向でクリアされたものの、次なる問題は9時間40分にも及ぶライブ配信。ましてや12月31日の大晦日はただでさえインターネットの回線容量が確保できないという状態にあり、安定したネット環境で配信ができるのかという懸念があった。そこで、動画サーバと映像のオーサリングを日本テレコムの東京の拠点に置くことで解決をはかった。日本で一番の大容量の回線が担保された場所にサーバを設置したのである。

煩雑さが予想されたネット配信の著作権処理は岩城さんの意向でクリアされたものの、次なる問題は9時間40分にも及ぶライブ配信。ましてや12月31日の大晦日はただでさえインターネットの回線容量が確保できないという状態にあり、安定したネット環境で配信ができるのかという懸念があった。そこで、動画サーバと映像のオーサリングを日本テレコムの東京の拠点に置くことで解決をはかった。日本で一番の大容量の回線が担保された場所にサーバを設置したのである。

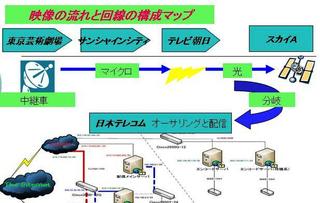

配信に当たってはテレビ局サイドと協議を重ねたが、今回の回線の構成そのものが芸術的かもしれない。まず、コンサートが開かれた池袋の東京芸術劇場で中継した映像データをマイクロ波に乗せてサンシャインシティの上にあるテレビ朝日のマイクロ施設を経由して六本木のテレビ朝日本社に送る。ここでマイクロ波のデータを今度はデジタルデータに変換し、光ケーブルに乗せて大阪のスカイ・Aに送る途中で分岐して日本テレコムのデータセンターに持ってくるという方法である。これはマイクロ施設など伝送路を確保しているテレビ局の協力を得た「大技」であった。

今回はCS放送とネット配信の2元ライブだったが、インターネットでは途中でデータを変換するオーサリングが伴うため、CS放送より時間にして40秒余り画像と音が遅れることが分かった。また、9時間40分のネット配信でのIPアクセス(訪問者数)は2234となった。クラシック音楽のファンは国民の数%と言われおり、スポーツ映像やドラマと比べれば格段に少ないIPアクセスかも知れないが、ログ解析をする上では十分可能だった。

その後判明したことだが、2234のログをつぶさに解析をした結果、訪問者のうちウイーンから17アクセスがあった。テレコム・オーストリアのサーバードメインだった。クラシックの本場から、日本の一大イベントはモニターされていたのである。このことは私自身の怠慢で、岩城さんに報告するチャンスを逸してしまった。その岩城さんは手術のために入院、そしてことし6月に逝去された。もしこのウイーンからのアクセスを報告していれば、岩城さんはニヤリと笑って、「ニホンのイワキはとんでもないことをやってくれたと世界の連中は言っているだろう。それで本望だ」と言葉を返してくれたに違いない。

岩城さんは2度目の演奏を終えた打ち上げパーティーの席上=写真=で、3度目の挑戦を宣言していた。それが叶わなくなった今、その後も「岩城さんの後を引き継いで06年の大晦日はオレがやる」という指揮者は現れていない。放送コンテンツとしての「ベートーベンの1番から9番を振るマラソン」は、次なる挑戦者を待たねばならない。

⇒18日(土)夜・金沢の天気 くもり

韓国・中央日報の11月17日付のインターネット版だ。景気がよい中国の外資系製薬会社の一行が大挙して韓国・済州島を訪れたという記事。以下は抜粋。

韓国・中央日報の11月17日付のインターネット版だ。景気がよい中国の外資系製薬会社の一行が大挙して韓国・済州島を訪れたという記事。以下は抜粋。 音声というのはお目にかかったことがない。これは日本独特なのかと思ったりもする。おそらく制作する立場では、「とにかく後に問題が残らないようにインタビューにモザイクをかけろ、音声に変換をかけとけ」とディレクターが編集マンやカメラマンに指示しているはず。

音声というのはお目にかかったことがない。これは日本独特なのかと思ったりもする。おそらく制作する立場では、「とにかく後に問題が残らないようにインタビューにモザイクをかけろ、音声に変換をかけとけ」とディレクターが編集マンやカメラマンに指示しているはず。 クマ出没に関して、現在はドングリなどのエサ不足に加え、里山と奥山の区別がつかないほど里山が荒れ、クマ自身がその領域の見分けがつかず、里山に迷い込んでくる…などの原因が考えられている。これを人災と見るか、害獣の侵入と理解するか意見は分かれる。

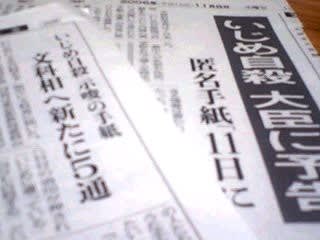

クマ出没に関して、現在はドングリなどのエサ不足に加え、里山と奥山の区別がつかないほど里山が荒れ、クマ自身がその領域の見分けがつかず、里山に迷い込んでくる…などの原因が考えられている。これを人災と見るか、害獣の侵入と理解するか意見は分かれる。 文科省に最初に届いたのは今月7日。差出人は不明だが、大臣、教育委員会、校長など宛てた合計7通の手紙が入っていた。それを新聞やテレビのメディアは写真つきでその手紙で紹介した。すると、後日さらに5通の匿名のテレビが大臣宛てに届いた。

文科省に最初に届いたのは今月7日。差出人は不明だが、大臣、教育委員会、校長など宛てた合計7通の手紙が入っていた。それを新聞やテレビのメディアは写真つきでその手紙で紹介した。すると、後日さらに5通の匿名のテレビが大臣宛てに届いた。 昨夜、金沢の繁華街・片町を歩くと、居酒屋などでは6日解禁となったズワイガニがさっそくお目見えしていた。例年、解禁初日には石川県内から100隻を越える底引き網漁船が出港し、近江町市場の店頭にはドンとカニが並ぶ。ご祝儀相場が立つので高値で売れるからだ。だが、庶民にはちょっと手が出せない。何しろ一匹数千円の食材なのである。

昨夜、金沢の繁華街・片町を歩くと、居酒屋などでは6日解禁となったズワイガニがさっそくお目見えしていた。例年、解禁初日には石川県内から100隻を越える底引き網漁船が出港し、近江町市場の店頭にはドンとカニが並ぶ。ご祝儀相場が立つので高値で売れるからだ。だが、庶民にはちょっと手が出せない。何しろ一匹数千円の食材なのである。 帰化植物(外来種)。北アメリカ原産の多年草で、土手や荒れ地、休耕田に群生している。植物に詳しいスタッフに聞くと、明治ごろに渡来し、観賞用に栽培されたものが野生化し、戦後急速に全国に広がったそうだ。北九州地方では炭坑の閉山にあわせて繁殖したので「閉山草」ともいわれているとか。花期は10-11月で、ちょうど今ごろ列島を黄色に染める。

帰化植物(外来種)。北アメリカ原産の多年草で、土手や荒れ地、休耕田に群生している。植物に詳しいスタッフに聞くと、明治ごろに渡来し、観賞用に栽培されたものが野生化し、戦後急速に全国に広がったそうだ。北九州地方では炭坑の閉山にあわせて繁殖したので「閉山草」ともいわれているとか。花期は10-11月で、ちょうど今ごろ列島を黄色に染める。 かし、かつてマスメディアの業界にいた私には、正力松太郎は図抜けて存在感がある。正力は警察官僚から新聞王となり、政治家となり、またメディア王、テレビ王にもなった。彼を押し上げた原動力には四高の人脈があった。

かし、かつてマスメディアの業界にいた私には、正力松太郎は図抜けて存在感がある。正力は警察官僚から新聞王となり、政治家となり、またメディア王、テレビ王にもなった。彼を押し上げた原動力には四高の人脈があった。 揮することになる。しかし、摂政宮皇太子(後の昭和天皇)が24歳の男にステッキ銃で狙撃された虎ノ門事件で、警察部長として皇室警護の責任者の立場にあった正力も懲戒免官された。この後、後藤新平や日本工業倶楽部の支援のもと、読売新聞の経営を引き受けることになる。ここから戦後、読売新聞の部数を破竹勢いで伸ばし、日本テレビなど設立して新聞王、テレビ王として、その存在を揺るぎないものしていく。

揮することになる。しかし、摂政宮皇太子(後の昭和天皇)が24歳の男にステッキ銃で狙撃された虎ノ門事件で、警察部長として皇室警護の責任者の立場にあった正力も懲戒免官された。この後、後藤新平や日本工業倶楽部の支援のもと、読売新聞の経営を引き受けることになる。ここから戦後、読売新聞の部数を破竹勢いで伸ばし、日本テレビなど設立して新聞王、テレビ王として、その存在を揺るぎないものしていく。 開学120周年記念展示~学都金沢と第四高等学校の軌跡」という少々長いタイトルの展示会を見てきた。終戦直後まで続いたナンバースクールの学生のたちの青春ほとばしるグラフティである。

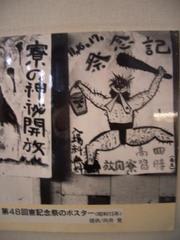

開学120周年記念展示~学都金沢と第四高等学校の軌跡」という少々長いタイトルの展示会を見てきた。終戦直後まで続いたナンバースクールの学生のたちの青春ほとばしるグラフティである。 展示で面白いのが学生たちの生活である。写真(上)は、寮祭のポスター(昭和15年ごろ)である。褌(ふんどし)姿で踊る姿が当時の寮生のバンカラぶりを彷彿させる。ちなみに最近の金沢大学の寮祭の立て看板と比較すると、最近のは少々品がよくなっている。が、寮では酒を飲み、大いに語り、青春が満喫できる。これは今も昔もそう変わらないのではないか。

展示で面白いのが学生たちの生活である。写真(上)は、寮祭のポスター(昭和15年ごろ)である。褌(ふんどし)姿で踊る姿が当時の寮生のバンカラぶりを彷彿させる。ちなみに最近の金沢大学の寮祭の立て看板と比較すると、最近のは少々品がよくなっている。が、寮では酒を飲み、大いに語り、青春が満喫できる。これは今も昔もそう変わらないのではないか。 子どもたちにすれば、足で踏んでローターが回転するだけでも楽しく、さらにそこに稲穂を差し込むとモミが簡単に取れるから面白い。50人ほどの子どもたちが入れ替わり立ち代わり試みる。子どもたちの歓声は絶えなかった。

子どもたちにすれば、足で踏んでローターが回転するだけでも楽しく、さらにそこに稲穂を差し込むとモミが簡単に取れるから面白い。50人ほどの子どもたちが入れ替わり立ち代わり試みる。子どもたちの歓声は絶えなかった。