★続・「ニュースの天才」

先日、7月24日の「自在コラム」で、中国の北京テレビが放送した、段ボール紙を混ぜた肉まん販売の報道は「やらせ」だったと中国当局が発表したものの、その続報が出てこないので、ひょっとしたらその発表報道に何か裏があるのでないか、と書いた。今回も中国の話である。

中国から「カシミヤ100%」の表示で輸入されたセーターやマフラーに別の動物の毛が混じっていたとして85万点が回収された。「綿羊絨(めんようじゅう)」と呼ばれる羊の一種やヤクの毛などが、中国での製造過程で混入されたらしい。製造工程における中国製品のうさんくささがまたもや露呈した話だが、果たして責任は中国だけにあるのか、と言いたい。アパレルのプロだったら、カシミヤの手触りでだいたい真贋の判別はつくはずだ。混入を承知で販売し、利益を上げていたとしたら、日本企業の方が問題ではないのか。

中国から「カシミヤ100%」の表示で輸入されたセーターやマフラーに別の動物の毛が混じっていたとして85万点が回収された。「綿羊絨(めんようじゅう)」と呼ばれる羊の一種やヤクの毛などが、中国での製造過程で混入されたらしい。製造工程における中国製品のうさんくささがまたもや露呈した話だが、果たして責任は中国だけにあるのか、と言いたい。アパレルのプロだったら、カシミヤの手触りでだいたい真贋の判別はつくはずだ。混入を承知で販売し、利益を上げていたとしたら、日本企業の方が問題ではないのか。

週刊誌やテレビの連日の報道に触れていると、そのうち中国産の製品は店頭からすべて追放されるのではないかと思うくらいだ。そうなると、今度は「国内産」と偽装した「中国産」が売られる可能性がある。本当に怖いのはその点だ。

中国製品の話ではないが、先日、大学の研究員から聞いた話である。北朝鮮と国境を接するある中国の山中に日本側の大学が観測機器を複数設置することになった。データは日中の大学で共有することとし、中国の大学に協力を求めた。ところが、中国側は観測機の見回り料金を月ごとに払えと主張してきた。データこそ価値があるのだが、中国側の目当ては研究もさることながら金だったのである。その話を聞いて、そのうち観測機器そのものが一つ減り、二つ減りしていくのではないかと邪推した。

一連のニュースなどを見て、製品の完成度や顧客満足度など日本の価値観とは相容れない。この春、北京でディズニーランドそっくりの遊園地が出現したことが報道された。日本側の取材者が「これはミッキーマウスではないのか」とインタビューすると、遊園地の関係者は「いやこれは大きな猫である」と強弁して見せた。著作権違反というニュースの切り口だったが、一つの遊園地の次元を超えて、中国経済に潜む壮大なフィクションを感じさせた。

アメリカの映画「ニュースの天才」では、若干24歳のスティーブン・グラス(ヘイデン・クリステンセン)が政財界のゴシップなど数々のスクープをものにし、スター記者へとのし上がっていく。彼の態度は謙虚で控えめ、そして上司や同僚への気配りを忘れない人柄から、編集部での信頼も厚かった。しかし、すべてがフィクションで構成された記事だった。中国の経済成長もすさまじい勢いだ。が、その綻(ほころ)びが出始めているのではないか。フィクションは一筋の綻びが延々と連なる。

⇒5日(日)午前・金沢の天気 はれ

つまり、これは自民の自失点だろう。公的年金保険料の納付記録漏れ問題や閣僚の「政治とカネ」に絡む疑惑、失言などを背景に、選挙戦を通じて与党には逆風が目立った。きょうの読売新聞インターネット版で、民主党の支持基盤である連合の高木剛会長が記者会見し、民主の勝因について「政治とカネや閣僚の問題発言など自民党の失点があるので、今回は有権者が民主党に票を入れた」と述べ、民主党の勝利は「敵失」だったと分析した、との記事があった。的を得ているのではないか。

つまり、これは自民の自失点だろう。公的年金保険料の納付記録漏れ問題や閣僚の「政治とカネ」に絡む疑惑、失言などを背景に、選挙戦を通じて与党には逆風が目立った。きょうの読売新聞インターネット版で、民主党の支持基盤である連合の高木剛会長が記者会見し、民主の勝因について「政治とカネや閣僚の問題発言など自民党の失点があるので、今回は有権者が民主党に票を入れた」と述べ、民主党の勝利は「敵失」だったと分析した、との記事があった。的を得ているのではないか。 なるほどと思ったのは、石川選挙区(定員1人)の自民選対の責任者がインタビューに応えて話した言葉だった。「東京から吹いてくる得体の知れない風に、地方が右往左往した選挙戦だった」と。公的年金保険料の納付記録漏れ問題や閣僚の「政治とカネ」に絡む疑惑、失言などを背景に、選挙戦を通じて与党には逆風が目立った。

なるほどと思ったのは、石川選挙区(定員1人)の自民選対の責任者がインタビューに応えて話した言葉だった。「東京から吹いてくる得体の知れない風に、地方が右往左往した選挙戦だった」と。公的年金保険料の納付記録漏れ問題や閣僚の「政治とカネ」に絡む疑惑、失言などを背景に、選挙戦を通じて与党には逆風が目立った。 告書を出し、インターネットの選挙利用を促進するよう方向付けをした。そして、04年に公選法の改正案が国会に出されたが、葬り去られてしまう。阻んだのは誰か。地盤(支持団体)、看板(知名度)、鞄(選挙資金)の「3バン」と呼ばれる古いタイプの選挙運動で選挙を勝ち抜いてきた候補者たち。与野党、老若男女を問わず、新しい選挙のやり方に抵抗感がある人たちだ。

告書を出し、インターネットの選挙利用を促進するよう方向付けをした。そして、04年に公選法の改正案が国会に出されたが、葬り去られてしまう。阻んだのは誰か。地盤(支持団体)、看板(知名度)、鞄(選挙資金)の「3バン」と呼ばれる古いタイプの選挙運動で選挙を勝ち抜いてきた候補者たち。与野党、老若男女を問わず、新しい選挙のやり方に抵抗感がある人たちだ。 時、グラスの「ハッカー天国」というスクープ記事に、他誌から捏造疑惑が浮かび上がり、グラスの捏造記事が発覚していくというストーリーだ。実話をもとに制作された映画だった。

時、グラスの「ハッカー天国」というスクープ記事に、他誌から捏造疑惑が浮かび上がり、グラスの捏造記事が発覚していくというストーリーだ。実話をもとに制作された映画だった。 事実関係を記事で拾うと、マイクが設置されていたのは学校の屋外に張られた炊き出し用のテントで、21日午後4時ごろ、スタッフが支柱にマイクを張り付けているのを職員が見つけて注意した。スタッフはすぐに取り外した。住民からの要望で、市側が一時的に報道各社に避難所(学校)での取材の自粛を要請。中京テレビは市に同日午後6時からのニュースで中継するつもりだったと説明したが、設置は各社が屋内での取材を自粛していた最中だった。中京テレビの現地担当デスクは、「隠しマイクという発表があったようだが、誤解だったということを理解していただいた。現場の説明不足で誤解を受けたことは遺憾だ。反省している」と話しているという。

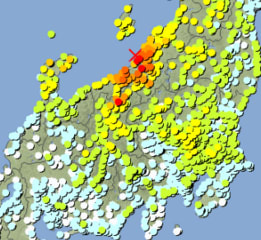

事実関係を記事で拾うと、マイクが設置されていたのは学校の屋外に張られた炊き出し用のテントで、21日午後4時ごろ、スタッフが支柱にマイクを張り付けているのを職員が見つけて注意した。スタッフはすぐに取り外した。住民からの要望で、市側が一時的に報道各社に避難所(学校)での取材の自粛を要請。中京テレビは市に同日午後6時からのニュースで中継するつもりだったと説明したが、設置は各社が屋内での取材を自粛していた最中だった。中京テレビの現地担当デスクは、「隠しマイクという発表があったようだが、誤解だったということを理解していただいた。現場の説明不足で誤解を受けたことは遺憾だ。反省している」と話しているという。 揺れが収まり、しばらくして能登半島地震の学術調査でお世話になった、輪島市門前町の岡本紀雄氏から電話があった。「能登の学校の方は大丈夫だったの、珠洲が結構揺れたようだけど…」と。書き物を急いでいたので、テレビの地震速報を見ていなかった。岡本氏は地震にはとても敏感に反応する。何しろ、阪神淡路大地震(震度7)と能登半島地震(震度6強)を体験し、自らを「13.5の男」と称している。

揺れが収まり、しばらくして能登半島地震の学術調査でお世話になった、輪島市門前町の岡本紀雄氏から電話があった。「能登の学校の方は大丈夫だったの、珠洲が結構揺れたようだけど…」と。書き物を急いでいたので、テレビの地震速報を見ていなかった。岡本氏は地震にはとても敏感に反応する。何しろ、阪神淡路大地震(震度7)と能登半島地震(震度6強)を体験し、自らを「13.5の男」と称している。 元NHK記者は大津市などで2005年4月から6月にかけて、JR大津駅付近の住宅を全焼させるなど大津市や大阪府岸和田市で8件の放火や放火未遂を繰り返した(1審判決)。大津地裁で懲役7年の実刑判決を受け、9日に控訴審の初公判。上記の無罪を主張し、この日、結審した。判決は9月と4日に言い渡されるという。

元NHK記者は大津市などで2005年4月から6月にかけて、JR大津駅付近の住宅を全焼させるなど大津市や大阪府岸和田市で8件の放火や放火未遂を繰り返した(1審判決)。大津地裁で懲役7年の実刑判決を受け、9日に控訴審の初公判。上記の無罪を主張し、この日、結審した。判決は9月と4日に言い渡されるという。 震災の翌日(26日)に輪島市門前町の被災地に入った。能登有料道路は一部を除いて通行止めとなった。「下路(したみち)」と呼ぶ県道や市道など車で走って3時間50分かかった。金沢大学から目的地は本来1時間50分ほどの距離だ。被災地をひと回りして、夕方になり、コンビニの看板が見えたので夕食を買いに入った。ところが、弁当の棚、惣菜の棚は売り切れ。ポテトチップスなどスナック類の菓子もない。店員に聞いた。「おそらくテレビ局の方だと思うのですが、まとめて買っていかれましてね」との返事だった。

震災の翌日(26日)に輪島市門前町の被災地に入った。能登有料道路は一部を除いて通行止めとなった。「下路(したみち)」と呼ぶ県道や市道など車で走って3時間50分かかった。金沢大学から目的地は本来1時間50分ほどの距離だ。被災地をひと回りして、夕方になり、コンビニの看板が見えたので夕食を買いに入った。ところが、弁当の棚、惣菜の棚は売り切れ。ポテトチップスなどスナック類の菓子もない。店員に聞いた。「おそらくテレビ局の方だと思うのですが、まとめて買っていかれましてね」との返事だった。 聞き取り調査の中で、輪島市門前町在住の災害ボランティアコーディネーター、岡本紀雄さん(52)の提案は具体的だった。「新聞社は協力して避難住民向けのタブロイド判をつくったらどうだろう。決して広くない避難所でタブロイド判は理にかなっている」と。岡本さんは、新潟県中越地震でのボランティア経験が買われ、今回の震災では避難所の「広報担当」としてメディアとかかわってきた一人である。メディア同士はよきライバルであるべきだと思うが、被災地ではよき協力者として共同作業があってもよいと思うが、どうだろう。

聞き取り調査の中で、輪島市門前町在住の災害ボランティアコーディネーター、岡本紀雄さん(52)の提案は具体的だった。「新聞社は協力して避難住民向けのタブロイド判をつくったらどうだろう。決して広くない避難所でタブロイド判は理にかなっている」と。岡本さんは、新潟県中越地震でのボランティア経験が買われ、今回の震災では避難所の「広報担当」としてメディアとかかわってきた一人である。メディア同士はよきライバルであるべきだと思うが、被災地ではよき協力者として共同作業があってもよいと思うが、どうだろう。