☆ 輪島塗の地球儀を万博で展示へ そもそも誰の発想だったのか

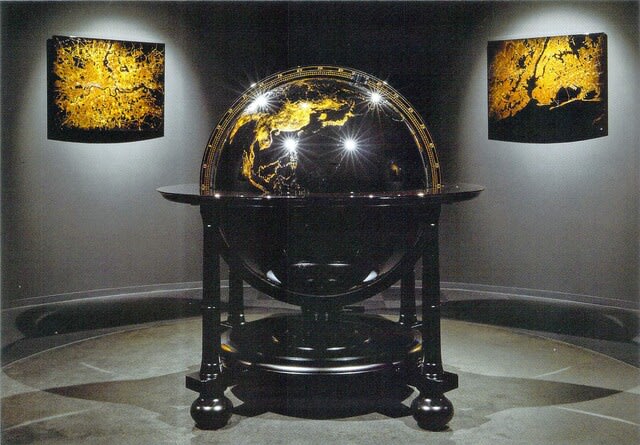

前回ブログをチェックしてくれた知人から「日本列島の様子がよく見えない。その部分をアップした画像があったら見せてほしい」とのメールがあった。そこで再度、地球儀の画像を=写真=。パンフレットとビデオの説明によると、漆黒の地球儀に塗られた蒔絵と沈金によると金の明かりの部分は、人工衛星による撮影をベースにして制作されたもの。たとえば能登半島の北部、いわゆる奥能登では明かりの部分は明かりが少ない。また、朝鮮半島の北側の部分も暗くなっている。ここからも、忠実な描写であることが実感できる。

この地球儀が大阪・関西万博で展示されることになった経緯を地元メディア各社が報じている。今月19日、万博の会場を訪れた石破総理が視察後の会見でこう述べた。「能登の輪島塗、地球儀もきょうはみることはなかったけどもここに来ないと見られないなというものがある。世界中の方々にそういう実感を味わっていただく」と地球儀を万博会場に展示する方針を明らかにした。伝統工芸である輪島塗を世界に発信することで、復興に向けて被災地を勇気づけていくという思いもあるようだ。また、万博協会も、この作品には対立や分断を超えて他者に思いを巡らすという思いが込められてるとして、万博の理念と合致すると判断した。去年12月に万博からの撤退を明らかにしたイランが出展を予定していたパビリオン内に展示する方向で調整しているようだ。

この地球儀が大阪・関西万博で展示されることになった経緯を地元メディア各社が報じている。今月19日、万博の会場を訪れた石破総理が視察後の会見でこう述べた。「能登の輪島塗、地球儀もきょうはみることはなかったけどもここに来ないと見られないなというものがある。世界中の方々にそういう実感を味わっていただく」と地球儀を万博会場に展示する方針を明らかにした。伝統工芸である輪島塗を世界に発信することで、復興に向けて被災地を勇気づけていくという思いもあるようだ。また、万博協会も、この作品には対立や分断を超えて他者に思いを巡らすという思いが込められてるとして、万博の理念と合致すると判断した。去年12月に万博からの撤退を明らかにしたイランが出展を予定していたパビリオン内に展示する方向で調整しているようだ。

それにしてもなぜ石破総理は輪島塗の地球儀を知っていたのか。石破氏は総理就任後の初の地方視察として去年10月5日に地震と豪雨の二重被災の輪島市を訪れている。このときに被害を受けた輪島漆芸美術館に立ち寄って地球儀を見学したのだろうか。そこで、きょう午前に同館に電話で確認した。「石破総理が漆芸美術館を訪れて地球儀を見られたことがありますか」と。するとスフッタは「石破さんはまだ来られたことがないです。岸田さんは首相だった去年9月19日に訪れて地球儀も見学されました」と返事だった。

以下あくまで憶測だ。地球儀を万博で展示するという発想はもともと岸田氏のアイデアだったのではないだろうか。それを何らかのカタチで受け継いだのが石破氏だったのか。それにしても、万博展示を表明した石破氏のコメントは意味不明だった。「地球儀もきょうはみることはなかったけども」の部分だ。これを「自身もこれまで見たことはないけれども」に差し替えると意味が通る。ぜひ、万博展示の提案者として実物をぜひ見に来てほしいものだ。見ずして語るなかれ、だ。

⇒26日(日)夜・金沢の天気 はれ

光るのは蒔絵や沈金で加飾され金粉や金箔で彩られた夜の明かりだ。地球儀そのももは直径1㍍で、周囲には東京、北京、ロンドン、ニューヨークの4都市の夜景パネルもある。輪島塗の漆黒と金の輝きの技で表現された宇宙に浮かぶ夜の地球、この幻想的な姿にロマンを感じたのは自身だけだろうか。(※写真は高さ1.5㍍の輪島塗地球儀。後ろの作品は画面右がニューヨーク、左はロンドンの夜景パネル=同館のポストカードより)

光るのは蒔絵や沈金で加飾され金粉や金箔で彩られた夜の明かりだ。地球儀そのももは直径1㍍で、周囲には東京、北京、ロンドン、ニューヨークの4都市の夜景パネルもある。輪島塗の漆黒と金の輝きの技で表現された宇宙に浮かぶ夜の地球、この幻想的な姿にロマンを感じたのは自身だけだろうか。(※写真は高さ1.5㍍の輪島塗地球儀。後ろの作品は画面右がニューヨーク、左はロンドンの夜景パネル=同館のポストカードより)

能登町小木地区の九十九湾沿いの写真は、地震の翌日に撮影されたものと11ヵ月後に撮影されたものが掲載されていて、比較できるようになっている。直後の画像には陥没した海岸線に車が何台も落ちている様子がリアルに映っていて=写真・下=、自身も見るのが初めてだった。このほか、ドローンで被災地の様子を撮影した写真などもある。今後も随時、写真や動画などを増やしていくようだ。

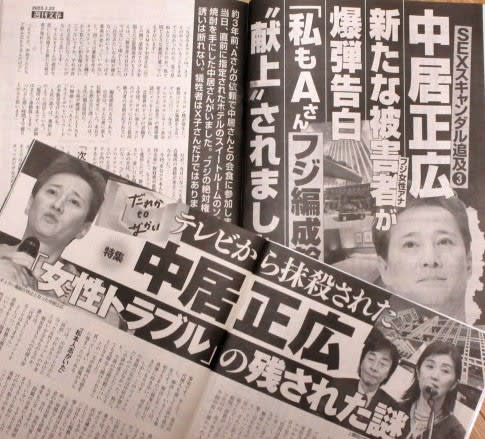

能登町小木地区の九十九湾沿いの写真は、地震の翌日に撮影されたものと11ヵ月後に撮影されたものが掲載されていて、比較できるようになっている。直後の画像には陥没した海岸線に車が何台も落ちている様子がリアルに映っていて=写真・下=、自身も見るのが初めてだった。このほか、ドローンで被災地の様子を撮影した写真などもある。今後も随時、写真や動画などを増やしていくようだ。 メディア各社の報道によると、同社へのCM差し止めはこれまで70社に上るという。この事態に陥った背景はいくつかあるようだが、転機となったのは今月17日のフジテレビ社長の記者会見だった。タレントの中居正広氏の女性とのトラブルが週刊文春で報道され、その後フジの編成部長が絡んでいたこと(12月26日号)、最新号(1月23日号)ではフジの女性アナも被害者として証言していると報じられ、社長の会見はこの流れを受けてのものだった。

メディア各社の報道によると、同社へのCM差し止めはこれまで70社に上るという。この事態に陥った背景はいくつかあるようだが、転機となったのは今月17日のフジテレビ社長の記者会見だった。タレントの中居正広氏の女性とのトラブルが週刊文春で報道され、その後フジの編成部長が絡んでいたこと(12月26日号)、最新号(1月23日号)ではフジの女性アナも被害者として証言していると報じられ、社長の会見はこの流れを受けてのものだった。 そのホワイトハウスでのトランプ大統領の初仕事の一つが、気候変動対策の国際枠組み「パリ協定」から再び離脱すると発表し、大統領令に即日署名したことだった。パリ協定は2015年の国連気候変動枠組み条約締約国会議(COP21)で採択され、「産業革命前からの気温上昇を1.5度以内に抑える」という目標を掲げている。トランプ大統領は就任演説で「中国が平気で汚染を続けているのに、アメリカが自国の産業を妨害することはしない」と説明し、「不公平で一方的なパリ協定から即時離脱する」と宣言したのだった。第1次トランプ政権の2020年にパリ協定から離脱したが、2021年に就任したバイデン前大統領が初日に復帰。トランプ氏は大統領選でエネルギー開発の推進のため再離脱すると公約に掲げ勝利した経緯がある。

そのホワイトハウスでのトランプ大統領の初仕事の一つが、気候変動対策の国際枠組み「パリ協定」から再び離脱すると発表し、大統領令に即日署名したことだった。パリ協定は2015年の国連気候変動枠組み条約締約国会議(COP21)で採択され、「産業革命前からの気温上昇を1.5度以内に抑える」という目標を掲げている。トランプ大統領は就任演説で「中国が平気で汚染を続けているのに、アメリカが自国の産業を妨害することはしない」と説明し、「不公平で一方的なパリ協定から即時離脱する」と宣言したのだった。第1次トランプ政権の2020年にパリ協定から離脱したが、2021年に就任したバイデン前大統領が初日に復帰。トランプ氏は大統領選でエネルギー開発の推進のため再離脱すると公約に掲げ勝利した経緯がある。 のがトランプ氏との関係の修復を図ろうとするザッカーバーグ氏の思惑のようだ。(※写真は、ファクトチェックをめぐるザッカーバーグ氏の大きな変化は、自己防衛なのか、それとも影響力を期してのことなのか、と報じるCNNニュースWeb版)

のがトランプ氏との関係の修復を図ろうとするザッカーバーグ氏の思惑のようだ。(※写真は、ファクトチェックをめぐるザッカーバーグ氏の大きな変化は、自己防衛なのか、それとも影響力を期してのことなのか、と報じるCNNニュースWeb版) タレントの中居正広氏の女性とのトラブルをめぐる週刊誌報道がにぎやかだ=写真=。とくに、フジテレビの編成部長が絡んでいると週刊文春(12月26日号)で報道され、さらに最新号(1月23日号)では、フジテレビの女性アナも被害者として証言していると報じられている。フジテレビ社長の会見はこれを受けてのもので、会見内容は全国紙や経済紙なども報道している。冒頭でバレルと述べたが、まさにこの会見はテレビ局らしからぬ側面が見えている。

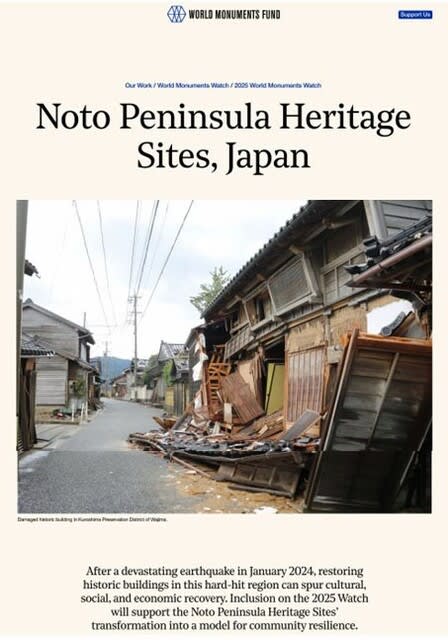

タレントの中居正広氏の女性とのトラブルをめぐる週刊誌報道がにぎやかだ=写真=。とくに、フジテレビの編成部長が絡んでいると週刊文春(12月26日号)で報道され、さらに最新号(1月23日号)では、フジテレビの女性アナも被害者として証言していると報じられている。フジテレビ社長の会見はこれを受けてのもので、会見内容は全国紙や経済紙なども報道している。冒頭でバレルと述べたが、まさにこの会見はテレビ局らしからぬ側面が見えている。 す。ウオッチ2025への掲載は、能登半島の遺産がコミュニティのレジリエンスのモデルへと変貌するのを支援するものです)

す。ウオッチ2025への掲載は、能登半島の遺産がコミュニティのレジリエンスのモデルへと変貌するのを支援するものです) 今月14日に能登半島地震による災害関連死の審査会が開かれ、新たに10人が認定されることになった。県内の関連死はこれまでと合わせ280人に上り、直接死228人と合わせ508人となる。関連死は避難所などでの生活で疲労やストレスがたまったことが原因で持病などが悪化して亡くなるケースで、この認定については遺族からの申請を受けた自治体が医師や弁護士ら有識者による審査会を開いて判断する。また、直接死は地震によって家屋の下敷きになるなどして亡くなるケースだ。関連死については、石川県のほかにも隣接する富山県で2人、新潟県で5人が認定されていて、3県合わせた犠牲者は515人となる。

今月14日に能登半島地震による災害関連死の審査会が開かれ、新たに10人が認定されることになった。県内の関連死はこれまでと合わせ280人に上り、直接死228人と合わせ508人となる。関連死は避難所などでの生活で疲労やストレスがたまったことが原因で持病などが悪化して亡くなるケースで、この認定については遺族からの申請を受けた自治体が医師や弁護士ら有識者による審査会を開いて判断する。また、直接死は地震によって家屋の下敷きになるなどして亡くなるケースだ。関連死については、石川県のほかにも隣接する富山県で2人、新潟県で5人が認定されていて、3県合わせた犠牲者は515人となる。 の拘束を試みたが失敗していた。韓国で現職大統領が身柄拘束はこれが初めて。合同捜査本部は拘束期限である48時間以内に逮捕状を請求する。

の拘束を試みたが失敗していた。韓国で現職大統領が身柄拘束はこれが初めて。合同捜査本部は拘束期限である48時間以内に逮捕状を請求する。 営がままならない状態に陥っていた。追い詰められ、衝動的に戒厳令を発したのだろうか。その後は裁判所が出した拘束令状の執行を拒否し、公邸で籠城を続けていた。

営がままならない状態に陥っていた。追い詰められ、衝動的に戒厳令を発したのだろうか。その後は裁判所が出した拘束令状の執行を拒否し、公邸で籠城を続けていた。