★欧米人はマツタケを食さない

きょうから9月、秋はキノコ採りのシーズンだ。新聞記事で拾った話題だが、中国産のマツタケは食に対する不信感から大幅に需要が落ち込み、北朝鮮産は経済制裁の影響で輸入禁止が続いている。そこで、北欧産マツタケが人気だとか。

フィンランドやスウェーデンでは、もともと森林からマツタケが採れる国だが、食する習慣がなく放置されていた。日本のマツタケとほぼ同じDNAを持ち、価格も安く、人気が出ているそうだ。ここで不思議に思う。ヨーロッパでは、すしなど日本食ブームでそれに合う日本酒の売れ行きも好調と聞く。にもかかわずらず、マツタケを欧米人は食さない。それはなぜか。

フィンランドやスウェーデンでは、もともと森林からマツタケが採れる国だが、食する習慣がなく放置されていた。日本のマツタケとほぼ同じDNAを持ち、価格も安く、人気が出ているそうだ。ここで不思議に思う。ヨーロッパでは、すしなど日本食ブームでそれに合う日本酒の売れ行きも好調と聞く。にもかかわずらず、マツタケを欧米人は食さない。それはなぜか。

これは知り合いの料理人から聞いた話である。いわく、「欧米の人がマツタケを食さない理由は、マツタケの香りが靴の中のこもった臭気を連想させるからだそうですよ」と。確かに、そう言われればそのようなにおいかも知れない。欧米では靴の歴史が長いので、「マツタケの特徴は香りで楽しむもの」と日本人が説明しても嫌がられるだけだろう。ところが、日本は靴が入ってきた文明開化の明治以前からマツタケを珍重していたので、「キノコの王者」としてすり込まれている。でも、ひょっとして若い世代は「あんな靴の中の臭いがする高いマツタケなんて食べたくない」と言い出す日がくるかもしれない。

もう一つ、料理人から聞いた話だ。北欧でもニシンの卵であるカズノコは獲れる。ところが食さない。乾燥させて、硬くなったものもヤスリの代わりに使うのだとか。そのカズノコヤスリで何をかけるのを聞くのを忘れたが・・・。

ところが変われば、食習慣も異なるものだ。日本でもトリフは採れるが、それを熱心に探す人の姿を見たことがない。

⇒1日(土)夜・金沢の天気 くもり

下宿先のおばさんは「・・・ながや」「・・・しまっし」と話す。語尾にアクセントをつけ、念を押すような典型的な金沢言葉を話す人だった。当初慣れない間は、しかられているような錯覚に陥ったものだ。というのも、逆に能登の言葉は語尾を消すように、フェイドアウトさせるので、優しい言葉に聞こえる。

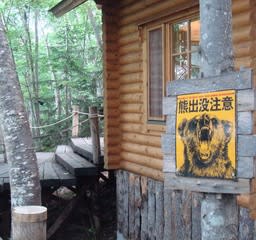

下宿先のおばさんは「・・・ながや」「・・・しまっし」と話す。語尾にアクセントをつけ、念を押すような典型的な金沢言葉を話す人だった。当初慣れない間は、しかられているような錯覚に陥ったものだ。というのも、逆に能登の言葉は語尾を消すように、フェイドアウトさせるので、優しい言葉に聞こえる。 北海道旅行で撮った写真から、何点かを紹介する。題して、北海道の写真グラフ3題。

北海道旅行で撮った写真から、何点かを紹介する。題して、北海道の写真グラフ3題。

こんなに公衆電話はいらない、それより… 最後に千歳空港の搭乗口の待合ロビーでのこと。壁側に公衆電話がズラリと並んでいる。そこで30分間観察していたが、利用した人はゼロ。ということは、ここにこれだけの数の公衆電話を置く経済的理由はないと判断してよいだろう。

こんなに公衆電話はいらない、それより… 最後に千歳空港の搭乗口の待合ロビーでのこと。壁側に公衆電話がズラリと並んでいる。そこで30分間観察していたが、利用した人はゼロ。ということは、ここにこれだけの数の公衆電話を置く経済的理由はないと判断してよいだろう。 その文を紹介する。「…地球の温暖化は異常気象を引き起こすことになり、世界的に農産物の減収を招き、食糧は不足し、産地は北へ北へと移動する」とし、「…北海道の、温暖化進行で産地が北へと移行する中でその使命は益々重大になると考えています」と。北海道は食糧自給率180%を超え、農業生産額が1兆円を超える農業生産基地である。地球の温暖化によって、さらに農業の適地化が進むことになり、北海道の役割は大きくなる、と。「21世紀半ばには世界の人口が100億人で安定すると言われていますが、そのとき安定的に供給を実現するためには、現在の3倍もの食糧が必要とされているのです」

その文を紹介する。「…地球の温暖化は異常気象を引き起こすことになり、世界的に農産物の減収を招き、食糧は不足し、産地は北へ北へと移動する」とし、「…北海道の、温暖化進行で産地が北へと移行する中でその使命は益々重大になると考えています」と。北海道は食糧自給率180%を超え、農業生産額が1兆円を超える農業生産基地である。地球の温暖化によって、さらに農業の適地化が進むことになり、北海道の役割は大きくなる、と。「21世紀半ばには世界の人口が100億人で安定すると言われていますが、そのとき安定的に供給を実現するためには、現在の3倍もの食糧が必要とされているのです」 「富沢さんご本人ですね。北陸・金沢から来たのですが教えてください。富沢さんが描かれている小樽の街並みは、いま私が見てきた街並みとは随分違います。富沢さんの街並みは運河を中心としてスケールが大きいような印象がありますが・・・」と思ったままを尋ねた。初対面ながら富沢氏の眼がキラリと輝くを感じた。「ご指摘の通りです。いまの小樽のにぎわは観光のにぎわいですが、かつては街全体が活気があったのです。その当時、運河はいまの倍はあったのです。私が描く街のスケール感は当時の様子を描いたものです」と丁寧に返事をしてくれた。

「富沢さんご本人ですね。北陸・金沢から来たのですが教えてください。富沢さんが描かれている小樽の街並みは、いま私が見てきた街並みとは随分違います。富沢さんの街並みは運河を中心としてスケールが大きいような印象がありますが・・・」と思ったままを尋ねた。初対面ながら富沢氏の眼がキラリと輝くを感じた。「ご指摘の通りです。いまの小樽のにぎわは観光のにぎわいですが、かつては街全体が活気があったのです。その当時、運河はいまの倍はあったのです。私が描く街のスケール感は当時の様子を描いたものです」と丁寧に返事をしてくれた。 実は6年前にも家族で小樽を訪れている。そのときのイメージは街全体が「レトロな観光土産市場」という感じだった。ガラス、カニ、チョコレート…、オール北海道という感じだった。ところが、街の様子が変化しているのに気がついた。一部はブランド化して新しい提案型のショップへと変貌しているのである。チョコレート専門店「Le TAO」は外観=写真・上=も従来の小樽のイメージを脱して、モダンを追及しているし、店内のショーケースは宝石店さながらの高級感を醸し出している。ここで味わったシャンパン風味のチョコレートは12粒で1050円もする。それが飛ぶように売れているのである。また、お昼に入った寿司屋は、入り口に日本酒をズラリと飾ったレストランバーの感覚の店だった=写真・下=。

実は6年前にも家族で小樽を訪れている。そのときのイメージは街全体が「レトロな観光土産市場」という感じだった。ガラス、カニ、チョコレート…、オール北海道という感じだった。ところが、街の様子が変化しているのに気がついた。一部はブランド化して新しい提案型のショップへと変貌しているのである。チョコレート専門店「Le TAO」は外観=写真・上=も従来の小樽のイメージを脱して、モダンを追及しているし、店内のショーケースは宝石店さながらの高級感を醸し出している。ここで味わったシャンパン風味のチョコレートは12粒で1050円もする。それが飛ぶように売れているのである。また、お昼に入った寿司屋は、入り口に日本酒をズラリと飾ったレストランバーの感覚の店だった=写真・下=。 18日に札幌に着いて、さっそくナイトクルージングのバスツアーに参加した。サッポロビール園=写真=でジンギスカン料理を賞味する。2杯目のビールを注文し、ある「事件」を思い出した。当日タンクに残ったビールを、翌日客に出すタンクに継ぎ足して使っていたという問題だった。飲み放題の客にこの継ぎ足しビールを出したが、単品の客には出さなかったという。タンクからタンクの継ぎ足しだったので衛生上は問題はなかったろうと推測するが、北海道観光のキャッチフレーズである「試される大地」に水を差す問題として注目されたのを思い出した。もう5年ほど前のことである。ともあれ、肉も野菜もお代わりをさせてもらい、満足度も高かった。

18日に札幌に着いて、さっそくナイトクルージングのバスツアーに参加した。サッポロビール園=写真=でジンギスカン料理を賞味する。2杯目のビールを注文し、ある「事件」を思い出した。当日タンクに残ったビールを、翌日客に出すタンクに継ぎ足して使っていたという問題だった。飲み放題の客にこの継ぎ足しビールを出したが、単品の客には出さなかったという。タンクからタンクの継ぎ足しだったので衛生上は問題はなかったろうと推測するが、北海道観光のキャッチフレーズである「試される大地」に水を差す問題として注目されたのを思い出した。もう5年ほど前のことである。ともあれ、肉も野菜もお代わりをさせてもらい、満足度も高かった。 その話を和倉温泉のある旅館の経営者から聞いたのは十数年前のことだが、いまもその「構造」は変わってはいないだろう。経営者の話は実に説得力があった。能登には七夕ごろから、それぞれの集落単位で地区の祭りが始まる。「キリコ祭り」と呼ばれ、高さ十数㍍の奉灯キリコを担ぐ。神輿を先導にして地区を巡り、最後に神社に集結して、神事を終える。鉦(かね)や太鼓、笛などの鳴り物と若い衆の掛け声で結構にぎやかな、そして伝統ある祭りが繰り広げられる。

その話を和倉温泉のある旅館の経営者から聞いたのは十数年前のことだが、いまもその「構造」は変わってはいないだろう。経営者の話は実に説得力があった。能登には七夕ごろから、それぞれの集落単位で地区の祭りが始まる。「キリコ祭り」と呼ばれ、高さ十数㍍の奉灯キリコを担ぐ。神輿を先導にして地区を巡り、最後に神社に集結して、神事を終える。鉦(かね)や太鼓、笛などの鳴り物と若い衆の掛け声で結構にぎやかな、そして伝統ある祭りが繰り広げられる。 海にぐっと突き出ているので、何か最果ての地に来たように旅情をかきたてる。

海にぐっと突き出ているので、何か最果ての地に来たように旅情をかきたてる。 今月12日、家族ドライブで訪れた能登半島・七尾市の「食彩市場」で、夏の甲子園大会5日目、石川代表の星稜高校と長崎日大との対戦をしばらく観戦していた。星稜は3回、フォアボールとタイムリーで先制点を挙げた。が、6回に長崎日大はノーアウト1、3塁のチャンスを作り、センターにタイムリー、さらに犠牲フライで星稜は逆転をされてしまう。星稜はランナーを出すものの得点できず、2回戦で敗退した。

今月12日、家族ドライブで訪れた能登半島・七尾市の「食彩市場」で、夏の甲子園大会5日目、石川代表の星稜高校と長崎日大との対戦をしばらく観戦していた。星稜は3回、フォアボールとタイムリーで先制点を挙げた。が、6回に長崎日大はノーアウト1、3塁のチャンスを作り、センターにタイムリー、さらに犠牲フライで星稜は逆転をされてしまう。星稜はランナーを出すものの得点できず、2回戦で敗退した。 ベートーベンのシンフォニーのこと。ICレコーダーで3番と7番を録音していて、それを通勤のバスの中や、職場での休み時間に聴いている。最初は7番が圧倒的に多かった。ところが最近は3番なのである。7対3の割で3番を聴く聞く回数が多い。休日など一日中、3番を聴いていることがあるので「3度の飯より」と表現したりする。

ベートーベンのシンフォニーのこと。ICレコーダーで3番と7番を録音していて、それを通勤のバスの中や、職場での休み時間に聴いている。最初は7番が圧倒的に多かった。ところが最近は3番なのである。7対3の割で3番を聴く聞く回数が多い。休日など一日中、3番を聴いていることがあるので「3度の飯より」と表現したりする。