☆暑気払い、ショートな話題

ガソリン高騰、連日30度を超える猛暑、うだる暑さ。こんなときにこと、軽いタッチでブログを書いてみよう。題して「暑気払いブログ」を…。

ベートーベンと能登通い

この「自在コラム」でも何度か取り上げたベートーベンの話を再度。昨年10月から、金沢大学が運営する「能登里山マイスター」養成プログラムに携わっていて、能登通いが続いている。車で大学から片道2時間30分(休憩込み)をみている。何しろ能登学舎があるのは能登半島の先端、距離にしてざっと160㌔にもなる。早朝もあれば、深夜もある。体調がすぐれないときや、疲れたときもある。運転にはリスクがつきまとう。同乗者がいればまだよいが、怖いのは一人での運転である。眠気が襲う。

この「自在コラム」でも何度か取り上げたベートーベンの話を再度。昨年10月から、金沢大学が運営する「能登里山マイスター」養成プログラムに携わっていて、能登通いが続いている。車で大学から片道2時間30分(休憩込み)をみている。何しろ能登学舎があるのは能登半島の先端、距離にしてざっと160㌔にもなる。早朝もあれば、深夜もある。体調がすぐれないときや、疲れたときもある。運転にはリスクがつきまとう。同乗者がいればまだよいが、怖いのは一人での運転である。眠気が襲う。

この眠気対策に、イヤホンをしてベートーベンを聴いている。この話を同僚にすると、「えっ、クラシック。逆に眠くならない」と言われる始末。ところが、私の場合は「特異体質」なのか覚醒する。交響曲の3番、5番、6番、7番、8番などはドーパミンがシャワーのように降り注いでくるのを実感できる。さらに都合がよいのは、演奏時間が3番47分、5番30分、6番35分、7番33分、8番26分、しめて171分だ。すると、能登の片道2時間半にはお釣りがくるくらいに楽しめるというわけ。こんな調子だから、能登通いは苦痛どころか楽しい。バスだとさらに山並み田園の景色が楽しめる。

話は横道にそれる。5月にドイツを訪れたとき、オーバタールのホテルで前田幸康氏とあいさつをさせていただく機会に恵まれた。前田氏は加賀藩前田家の末裔の方で、ドイツのフライブルク弦楽四重奏団のチェリストである。帰国して、お礼のメールを差し上げた。その折、一つだけ質問を試みた。「前田さんは、ベートーベンのシンフォニーの中で一番のお気に入りはなんでしょうか」と。演奏者はベートーベンと一番近い存在であり、ぶしつけな質問を承知だった。後日、丁寧なメールをいただいた。

「交響曲の中で何がというご質問であれば、6番の田園と申し上げましょう。自然描写の素晴らしさ、その裏付けが出来たのが1974年に私自身このハイリゲンシュタットというベートーヴェンの散歩道を歩いた時でした。(ウイーン郊外)まさにのどかな丘陵地帯、緑が多く当時ではブドウ畑につながり、鳥のさえずり、若い私は田園風景とその描写に、『なるほど』と感激をいたしました。これこそ作曲家の技術と感性の相互作品と思いました。」

追想する風景にその感性が潜み、それを見事に描き切っているのは田園である、と。短文ながらも、前田氏の的確な表現である。

⇒20日(日)午前・金沢の天気 はれ

3年前の冬だった。金沢の行きつけのスナックに入ると、珍しくジャズピアノのキース・ジャレット(Keith・Jarrett)のCDがかかっていた。キース・ジャレットは1975年に初めて、当時のPLで「ケルン・コンツェルト」を聴き、すっかりファンになった。鍵盤を回すような軽快な旋律、そして興に乗って発せられるキース・ジャレット自身の呟きが、いかにも即興ライブという感じで、心に響く。

3年前の冬だった。金沢の行きつけのスナックに入ると、珍しくジャズピアノのキース・ジャレット(Keith・Jarrett)のCDがかかっていた。キース・ジャレットは1975年に初めて、当時のPLで「ケルン・コンツェルト」を聴き、すっかりファンになった。鍵盤を回すような軽快な旋律、そして興に乗って発せられるキース・ジャレット自身の呟きが、いかにも即興ライブという感じで、心に響く。 飛来しているコウノトリには足環がないことから、兵庫県豊岡市で野生放鳥されているコウノトリではなく、どうやら大陸から飛んできたらしい。2005年7月にも飛来が確認されていて、3年ぶりということになる。近所の人の話が面白い。この水田地帯にはサギ類も多くエサをついばみにきている。羽を広げると幅2mにもなるコウノトリが優雅に舞い降りると、先にエサを漁っていたサギはサッと退く。そして、身じろぎもせず、コウノトリが採餌する様子を窺っているそうだ。ライオンがやってくると、退くハイエナの群れを想像してしまった。サギ類はコウノトリ目サギ科の鳥である。

飛来しているコウノトリには足環がないことから、兵庫県豊岡市で野生放鳥されているコウノトリではなく、どうやら大陸から飛んできたらしい。2005年7月にも飛来が確認されていて、3年ぶりということになる。近所の人の話が面白い。この水田地帯にはサギ類も多くエサをついばみにきている。羽を広げると幅2mにもなるコウノトリが優雅に舞い降りると、先にエサを漁っていたサギはサッと退く。そして、身じろぎもせず、コウノトリが採餌する様子を窺っているそうだ。ライオンがやってくると、退くハイエナの群れを想像してしまった。サギ類はコウノトリ目サギ科の鳥である。 このパーティーが始まる前、少し時間があったのでボン大学近くにあるベートーベンの生家=写真・上=を訪ねた。夕方であいにく閉まっていた。外観だけの見学となった。ベートーベンの誕生は1770年12月16日。通称「ベートーベンハウス」は、注意していないと見落とすくらい街に溶け込んで、日本でいう町家という感じ。ガイドブックに載っていた、ベートーベンが使ったバイオリンやピアノ、ラッパのように大きな補聴器をぜひ見たいと思ったのだが。それにしても、ベートーベンは意外と「都会っ子」だったのだと認識を新たにした。

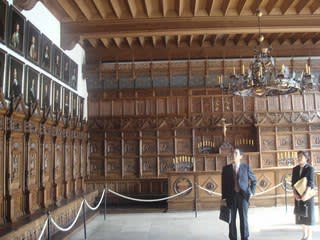

このパーティーが始まる前、少し時間があったのでボン大学近くにあるベートーベンの生家=写真・上=を訪ねた。夕方であいにく閉まっていた。外観だけの見学となった。ベートーベンの誕生は1770年12月16日。通称「ベートーベンハウス」は、注意していないと見落とすくらい街に溶け込んで、日本でいう町家という感じ。ガイドブックに載っていた、ベートーベンが使ったバイオリンやピアノ、ラッパのように大きな補聴器をぜひ見たいと思ったのだが。それにしても、ベートーベンは意外と「都会っ子」だったのだと認識を新たにした。 ベートーベンが大学の聴講生だったころによく通ったという書店兼レストラン(現在はレストランのみ)=写真・下=が今でもあり、ボン市長主催のガーデンパーティーの後に訪れた。奥の広まったホールの一角に、ベートーベンがよくすわっていたという座席があった。その場所にベートーベンの肖像がかかっている。読書会によく参加していたらしい。1389年に創業したというその店の自慢は牛肉をワインで漬けて煮込んだもの。それに自家製の白ワイン。かつてベートーベンも愛飲したというシロモノで、味わい深く飲んだ。

ベートーベンが大学の聴講生だったころによく通ったという書店兼レストラン(現在はレストランのみ)=写真・下=が今でもあり、ボン市長主催のガーデンパーティーの後に訪れた。奥の広まったホールの一角に、ベートーベンがよくすわっていたという座席があった。その場所にベートーベンの肖像がかかっている。読書会によく参加していたらしい。1389年に創業したというその店の自慢は牛肉をワインで漬けて煮込んだもの。それに自家製の白ワイン。かつてベートーベンも愛飲したというシロモノで、味わい深く飲んだ。 実は、ダライ・ラマはヨーロッパで抜群の集客力を誇る仏教徒だ。ことし5月13日から23日にイギリスとドイツを巡った折、ブランデンブルクの集会には2万人を集めたという。しかも、講演会形式で日本円換算で数千円を払ってである。ダイラ・ラマは、経済のグローバル化が進展するのであれば、それにふさわしい倫理もまた必要と説いたそうだ。ダライ・ラマは1973年に初めてヨーロッパの地を踏んで、毎年のように欧米を訪れ一般市民らと対話を交わしてきた。確固たる人気は、その積み重ねなのだろう。しかも、異教の地で。北京オリンピックの聖火リレーで反中国の狼煙(のろし)が上がり、妨害が先鋭化したのはヨーロッパだった。中国政府がダライ・ラマをバッシングすれば反中国のリアクションがヨーロッパで起きるという構図が出来上がっているかのようである。

実は、ダライ・ラマはヨーロッパで抜群の集客力を誇る仏教徒だ。ことし5月13日から23日にイギリスとドイツを巡った折、ブランデンブルクの集会には2万人を集めたという。しかも、講演会形式で日本円換算で数千円を払ってである。ダイラ・ラマは、経済のグローバル化が進展するのであれば、それにふさわしい倫理もまた必要と説いたそうだ。ダライ・ラマは1973年に初めてヨーロッパの地を踏んで、毎年のように欧米を訪れ一般市民らと対話を交わしてきた。確固たる人気は、その積み重ねなのだろう。しかも、異教の地で。北京オリンピックの聖火リレーで反中国の狼煙(のろし)が上がり、妨害が先鋭化したのはヨーロッパだった。中国政府がダライ・ラマをバッシングすれば反中国のリアクションがヨーロッパで起きるという構図が出来上がっているかのようである。 そのミュスターでいま注目されるのが環境である。その取り組みを象徴する言葉として、自転車、エネルギー・パス、エコ・プロフィットがある。以下は、ミュスター市環境保全局長のハイナー・ブルンス氏の説明による。同市は、ドイツのNGOであるドイツ環境支援支援協会(DUH)が選ぶ「ドイツ気候保護首都」に1997年と2006年の2回認定された。2004年には国連環境計画暮らしやすい街コンテストで金賞も得ている。とにかく、省エネルギーを徹底している。ミュスターでは住宅でも古い建物が多く、これをリフォームによって高気密・高断熱化することでエネルギー効率を高めようという政策である。窓を2重、3重ガラスにしたり、外壁の断熱材を10㎝から15cmに、また屋根にも断熱材を入れて熱を逃がさない。

そのミュスターでいま注目されるのが環境である。その取り組みを象徴する言葉として、自転車、エネルギー・パス、エコ・プロフィットがある。以下は、ミュスター市環境保全局長のハイナー・ブルンス氏の説明による。同市は、ドイツのNGOであるドイツ環境支援支援協会(DUH)が選ぶ「ドイツ気候保護首都」に1997年と2006年の2回認定された。2004年には国連環境計画暮らしやすい街コンテストで金賞も得ている。とにかく、省エネルギーを徹底している。ミュスターでは住宅でも古い建物が多く、これをリフォームによって高気密・高断熱化することでエネルギー効率を高めようという政策である。窓を2重、3重ガラスにしたり、外壁の断熱材を10㎝から15cmに、また屋根にも断熱材を入れて熱を逃がさない。 アイシャーシャイド村は、生け垣の景観を生かした村づくりで、ドイツ連邦が制定している「わが村は美しく~わが村には未来がある」コンクールの金賞を受賞(07年)した、名誉ある村である。景観という視点で地域づくりを積極的に行なっている村の政策や経緯を知りたいというのが知事ミッションがこの村を訪れた理由だ。

アイシャーシャイド村は、生け垣の景観を生かした村づくりで、ドイツ連邦が制定している「わが村は美しく~わが村には未来がある」コンクールの金賞を受賞(07年)した、名誉ある村である。景観という視点で地域づくりを積極的に行なっている村の政策や経緯を知りたいというのが知事ミッションがこの村を訪れた理由だ。 5月25日、ドイツの南西部に位置するオーバタール村にバスは着いた。ドイツの里山とも言えるシュバルツバルト(黒い森)が広がる。これまで勘違いをしていた。第二次大戦後、スイスやフランスの工業地帯と接しているため、酸性雨の被害によって、多くのシュバルツバルトの木々が枯死した。黒い森とはこうした状況を指しているのかと思っていた。が、黒い森はかつてモミの木が生い茂り山々が黒く見えたことから付いた名称なのである。黒い森と名付けたのはローマ人という説もあるくらい、昔からの呼称だった。

5月25日、ドイツの南西部に位置するオーバタール村にバスは着いた。ドイツの里山とも言えるシュバルツバルト(黒い森)が広がる。これまで勘違いをしていた。第二次大戦後、スイスやフランスの工業地帯と接しているため、酸性雨の被害によって、多くのシュバルツバルトの木々が枯死した。黒い森とはこうした状況を指しているのかと思っていた。が、黒い森はかつてモミの木が生い茂り山々が黒く見えたことから付いた名称なのである。黒い森と名付けたのはローマ人という説もあるくらい、昔からの呼称だった。 この映画制作にはまったく関わりがないが、ちょっとした縁がある。去年秋、私は大学コンソーシアム石川の事業「地域課題ゼミナール」で能登半島の珠洲市をテーマにケーブルテレビ向けの番組をつくった。お祭りのシーンの撮影は同市三崎町小泊地区のキリコ祭り=写真=だった。その撮影が終わった1ヵ月後、今度は、「能登の花ヨメ」の撮影が始まり、小泊地区では映画撮影用のお祭りが行なわれた。小泊の住人のひとたちは「年に2度、まっつり(祭り)が来た。こんなうれしいことはない」ととても喜んでいたのを思い出す。

この映画制作にはまったく関わりがないが、ちょっとした縁がある。去年秋、私は大学コンソーシアム石川の事業「地域課題ゼミナール」で能登半島の珠洲市をテーマにケーブルテレビ向けの番組をつくった。お祭りのシーンの撮影は同市三崎町小泊地区のキリコ祭り=写真=だった。その撮影が終わった1ヵ月後、今度は、「能登の花ヨメ」の撮影が始まり、小泊地区では映画撮影用のお祭りが行なわれた。小泊の住人のひとたちは「年に2度、まっつり(祭り)が来た。こんなうれしいことはない」ととても喜んでいたのを思い出す。 こいのぼりが揚がらなくなった理由として、住宅が狭くこいのぼりを揚げるスペースがないとよくいわれる。でも、能登や加賀の広々とした家並みでも見かけるのは稀だ。それは少子化で揚がらなくなったのでは、という人もいるだろう。能登地区は確かに少子高齢化だが、地域をつぶさに眺めると、公園などで遊んでいる小さな男の子たちは案外多い。まして、加賀地区で少子高齢化の現象は顕著ではない。でも不思議とこいのぼりを揚げる家は極少ないのだ。

こいのぼりが揚がらなくなった理由として、住宅が狭くこいのぼりを揚げるスペースがないとよくいわれる。でも、能登や加賀の広々とした家並みでも見かけるのは稀だ。それは少子化で揚がらなくなったのでは、という人もいるだろう。能登地区は確かに少子高齢化だが、地域をつぶさに眺めると、公園などで遊んでいる小さな男の子たちは案外多い。まして、加賀地区で少子高齢化の現象は顕著ではない。でも不思議とこいのぼりを揚げる家は極少ないのだ。