☆福沢諭吉とメディア-中-

東京国立博物館の「福沢諭吉展」を見終え、売店で絵葉書を5枚買い求めた。葉書の裏の絵は「文明論之概略」の表紙、「慶応義塾之目的」書幅、「学問のすすめ」(初版)、慶応義塾図書館ステンドグラス原画(和田英作)、福沢諭吉ウェーランド経済書講述図(安田靫彦)。絵葉書の裏絵とは言え、それぞれに歴史的あるいは文化的な価値があり、少々重い。ちなみに値段は一枚50円だった。

政府の提灯は持たぬ

「政府の提灯は持たぬが、国家の提灯は持つ」。そう言い切って、福沢は明治15年(1882)3月1日に「時事新報」を発刊した。いまから127年のことだ。紙名もイギリスのタイムズにちなんだといわれる。

「政府の提灯は持たぬが、国家の提灯は持つ」。そう言い切って、福沢は明治15年(1882)3月1日に「時事新報」を発刊した。いまから127年のことだ。紙名もイギリスのタイムズにちなんだといわれる。

当時、新聞はすでに相次ぎ創刊されていて、2つの系統に分かれていた。自由民権運動のさなかで、「自由新聞」は板垣退助の自由党の機関紙、「郵便報知新聞」は大隈重信がつくった立憲改進党の機関紙だった。これら政党色の強い新聞を当時、大(おお)新聞と呼んだ。一方、娯楽性を強調した大衆紙を小(こ)新聞と呼んで区別した。読売新聞(1874年発刊)、朝日新聞(1879年発刊)のスタートはこの小新聞だった。大新聞は政府の弾圧を受けたりと消長が激しかった。小新聞は徐々に大新聞の要素を吸収して「中新聞」として生き残った。

明治初期にあって、現在の新聞のポリシーに最も近かったのは時事新報だった。福沢は、大新聞とは違って、財政的な独立なくして言論の独立はないと考え、広告を重視して経営基盤を固めた。どの政党にも属さずに、言論の独立性を高め、タイムズのような高級紙を目指すにはまず経営基盤を高めるというのは自明の理と言える。そして、福沢は門弟たちに、広告の取次業として起業することをすすめる。いわば、明治のニュービジネスである。もちろん、当時の新聞はニューメディアだ。福沢にはこうしたビジネス感覚があったのだ。

もう一つ、福沢のメディア的な感覚が見て取れるのは「漫画」である。文字ばかりの紙面では当然読みづらい。そこで、視覚的な要素を紙面に取り込んだ。アメリカ帰りの挿し絵作家、今泉秀太郎を時事新報に迎え、腕を振るわせた。今泉の代表作に「北京夢枕」がある。四書五経を枕にアヘンを吸いながら横たわる中国人(ガリバー)の足元で、欧州勢(小人の国の兵隊)が勝手なことをしでかしている錦絵だ。こうなると、現在の漫画のイメージをはるかに超えて、「漫画ジャーナリズム」というタッチである。

明治29年に、アメリカのMIT(マサチューセッツ工科大学)で鉄道工学を学んだ二男の捨次郎が時事新報の社長に就く。時事新報は発刊から海外ニュースを売りにしていたが、明治30年4月、イギリスのロイターと記事配信の独占契約を結ぶ。他紙は時事新報より一日遅れで海外ニュースを掲載せざるを得なかった。福沢は当時62歳。時事新報は大新聞や小新聞ではなく、高級紙としての地位を次第に確立していく。

※写真は、福沢が明治8年(1875)に創設した三田演説館。英語のスピーチを「演説」、デベートを「討論」と訳したのは福沢だった。社会活動として一般市民向けに演説が行われた。自身は236回、熱弁を振るったといわれる。

⇒8日(日)夜・金沢の天気 はれ

福沢諭吉展のテーマは「異端と先導~文明の進歩は異端から生まれる」。1万円札に描かれている人のどこが異端なのかというと、明治維新後、蘭学を修めたような知識人たちはこぞって官職を求めたが、福沢は生涯を無位無官、一人の民間人で通した。「独立自尊」を身上とし、政党に属さず、民間人の立場から演説をし、言論というものを追求していった。請われても、権力に属さなかった。幕府を打倒し新たな権力構造をつくり上げていった薩摩や長州の「藩閥の群像」とは明らかに異なる。「際立つ個」、明治という時代にあってこれは異端だった。

福沢諭吉展のテーマは「異端と先導~文明の進歩は異端から生まれる」。1万円札に描かれている人のどこが異端なのかというと、明治維新後、蘭学を修めたような知識人たちはこぞって官職を求めたが、福沢は生涯を無位無官、一人の民間人で通した。「独立自尊」を身上とし、政党に属さず、民間人の立場から演説をし、言論というものを追求していった。請われても、権力に属さなかった。幕府を打倒し新たな権力構造をつくり上げていった薩摩や長州の「藩閥の群像」とは明らかに異なる。「際立つ個」、明治という時代にあってこれは異端だった。 ジョグラフ氏は名古屋市で開催された第16回アジア太平洋環境会議(エコアジア、9月13日・14日)に出席した後、15日に石川県入り、16日と17日に能登を視察した。初日は能登町の「春蘭の里」、輪島市の千枚田、珠洲市のビオトープと金沢大学の能登学舎、能登町の旅館「百楽荘」で宿泊し、2日目は「のと海洋ふれあいセンター」、輪島の金蔵地区を訪れた。珠洲の休耕田をビオトープとして再生し、子供たちへの環境教育に活用している加藤秀夫氏(同市西部小学校長)から説明を受けたジョグラフ氏は「Good job(よい仕事)」を連発して、持参のカメラでビオトープを撮影した。ジョグラフ氏も子供たちへの環境教育に熱心で、アジアやアフリカの小学校に植樹する「グリーンウェーブ」を提唱している。翌日、金蔵地区を訪れ、里山に広がる棚田で稲刈りをする人々の姿を見たジョグラフ氏は「日本の里山の精神がここに生きている」と述べた。金蔵の里山に多様な生物が生息しており、自然と共生し生きる人々の姿に感動したのだった。

ジョグラフ氏は名古屋市で開催された第16回アジア太平洋環境会議(エコアジア、9月13日・14日)に出席した後、15日に石川県入り、16日と17日に能登を視察した。初日は能登町の「春蘭の里」、輪島市の千枚田、珠洲市のビオトープと金沢大学の能登学舎、能登町の旅館「百楽荘」で宿泊し、2日目は「のと海洋ふれあいセンター」、輪島の金蔵地区を訪れた。珠洲の休耕田をビオトープとして再生し、子供たちへの環境教育に活用している加藤秀夫氏(同市西部小学校長)から説明を受けたジョグラフ氏は「Good job(よい仕事)」を連発して、持参のカメラでビオトープを撮影した。ジョグラフ氏も子供たちへの環境教育に熱心で、アジアやアフリカの小学校に植樹する「グリーンウェーブ」を提唱している。翌日、金蔵地区を訪れ、里山に広がる棚田で稲刈りをする人々の姿を見たジョグラフ氏は「日本の里山の精神がここに生きている」と述べた。金蔵の里山に多様な生物が生息しており、自然と共生し生きる人々の姿に感動したのだった。

いたので、関係者に驚きを隠さなかった。

いたので、関係者に驚きを隠さなかった。 ぼにはゲンジボタルやヘイケボタルがやってきてちょっとした名所にもなっている。

ぼにはゲンジボタルやヘイケボタルがやってきてちょっとした名所にもなっている。 その人の世界観ではないか。

その人の世界観ではないか。

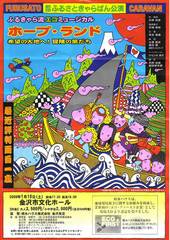

なかなかの深みのあるストーリーだった。公演は、劇団ふるさときゃらばん(東京都小金井市)による「ホープ・ランド(希望の大地)」=チラシ・写真=。地球温暖化で、海に沈んでしまった赤道直下の島・モルバルの人々が手づくりの船に乗ってニッポンにやってくる。酋長がニッポンの友人、実業家オカモトから、過疎というニッポン特有の病気で、見捨てられ、荒れはてた山里があると聞いたからだ。過疎という病はニッポン人しから罹らず、モルバル人には感染しないから大丈夫と、夢と希望を持ってやってくる。南国の底抜けに明るい人たちだ。

なかなかの深みのあるストーリーだった。公演は、劇団ふるさときゃらばん(東京都小金井市)による「ホープ・ランド(希望の大地)」=チラシ・写真=。地球温暖化で、海に沈んでしまった赤道直下の島・モルバルの人々が手づくりの船に乗ってニッポンにやってくる。酋長がニッポンの友人、実業家オカモトから、過疎というニッポン特有の病気で、見捨てられ、荒れはてた山里があると聞いたからだ。過疎という病はニッポン人しから罹らず、モルバル人には感染しないから大丈夫と、夢と希望を持ってやってくる。南国の底抜けに明るい人たちだ。