☆身構える冬~中~

「ネギは雪が降ると糖度が増して甘くなる。ほら食べてごらん」。農場のスタッフが収穫したばかりのネギを差し出してくれた。ネギは切ると辛くなるが、剥いている分には甘い。白い部分をバナナでも食べるようにガブリと。確かに甘い。しかも、その甘みが不思議と口の中に残っている。そして喉あたりがいつまでも温かく感じる。初めての取材で緊張の面持ちだった福井出身の女子学生は「おろしそばに刻んで入れて食べてみたい」と相好を崩した。雪のネギ畑でひとしきり会話が弾んだ。

「ネギは雪が降ると糖度が増して甘くなる。ほら食べてごらん」。農場のスタッフが収穫したばかりのネギを差し出してくれた。ネギは切ると辛くなるが、剥いている分には甘い。白い部分をバナナでも食べるようにガブリと。確かに甘い。しかも、その甘みが不思議と口の中に残っている。そして喉あたりがいつまでも温かく感じる。初めての取材で緊張の面持ちだった福井出身の女子学生は「おろしそばに刻んで入れて食べてみたい」と相好を崩した。雪のネギ畑でひとしきり会話が弾んだ。

前回のコラムで「家の前の除雪は金沢では男性より女性が多い」という話をした。同じ除雪でも屋根雪の除雪、つまり「雪下ろし」となるとこれは男性の仕事である。直近で我が家の屋根雪下ろしは、忘れもしない2006年1月だった。その1ヵ月前から記録的な積雪となり、金沢市内で80㌢にもなった。1月14日からイタリア・フィレンツェに出張が入っていて、「渡航中にさらにドカ雪でもきたら…」と不安がよぎった。1999年に新築したとき、建築設計士から「構造的に屋根雪の積雪は3㍍まで大丈夫」と説明を受けたが、何しろ金沢の雪は樹木の枝を折るくらい重い。そこで、早めの雪下ろしを決意した。屋根雪下ろしとなると滑落の危険もあるので、相当な覚悟が必要なのだ。

屋根雪下ろしは雪が解けにくい北側の屋根から下ろす。雪止めはしてあるものの、雪もろとも落ちるというリスクもあり慎重を期す。しかも、日中の仕事を終えてからなので、当然夜の作業となる。屋根の上では突風も時折あって、バランスを崩しそうになる。スコップを手に3時間ほど黙々と雪と格闘する。ひと通り雪を下ろすのに2晩かかった。翌朝、安堵感を得て旅立つことができた。

ことしの雪の降り方を見ていると、「2006年」と似ている。ホワイトクリスマスは確実。気象庁の発表だと、日本海側では北陸地方を中心に19日にかけて大雪となる見込み。山形県鶴岡市では93㌢の積雪という。このまま降り続くのか。先が思いやられる。

⇒19日(土)朝・金沢の天気 雪

庭木のある家では「雪つり」を施す=写真=。雪つりは北陸特有の水分を含んだ重い雪から樹木を守るため。地球温暖化だから雪つりはいらない、あるいは、気象庁が暖冬を予想したから雪つりを怠ったという家庭はおそらくない。雪は多かれ、少なかれ降るのである。この雪つりの形状が三角錐で、冬の金沢の風物詩にもなる。庭師を雇ってのことなので経費はかかる。補助員を含めて3人がかりなら5万円ほどになる。春には外すので合計10万円ほどになる。

庭木のある家では「雪つり」を施す=写真=。雪つりは北陸特有の水分を含んだ重い雪から樹木を守るため。地球温暖化だから雪つりはいらない、あるいは、気象庁が暖冬を予想したから雪つりを怠ったという家庭はおそらくない。雪は多かれ、少なかれ降るのである。この雪つりの形状が三角錐で、冬の金沢の風物詩にもなる。庭師を雇ってのことなので経費はかかる。補助員を含めて3人がかりなら5万円ほどになる。春には外すので合計10万円ほどになる。 その氾濫する情報の中にあって、逆にマスメディアの果たす役割が重要になっている。というのは、新聞やテレビのニュースや情報はある程度、品質が保証されるからである。情報源からたどり、客観的な判断を加え、あるいは情報の価値を見いだして文字表現や映像表現をする。そのようなプロセスを踏んでいるので信頼性が担保されている。では、マスメディアはどのように品質保証をしているのだろうか。端的に言えば、ニュースや情報の価値を見抜き、文字や映像で伝える専門家(記者、ディレクター)を養成しているからである。記者やディレクターの養成には実に手間隙がかかり、もちろんコストもかかる。逆ピラミッドの記事構成、形容詞を使わない文体、記事を書くスピード、記事用語の習得に時間と労力がかかる。新人記者がこなれた記事を書くまでには4、5年はかかるだろう。

その氾濫する情報の中にあって、逆にマスメディアの果たす役割が重要になっている。というのは、新聞やテレビのニュースや情報はある程度、品質が保証されるからである。情報源からたどり、客観的な判断を加え、あるいは情報の価値を見いだして文字表現や映像表現をする。そのようなプロセスを踏んでいるので信頼性が担保されている。では、マスメディアはどのように品質保証をしているのだろうか。端的に言えば、ニュースや情報の価値を見抜き、文字や映像で伝える専門家(記者、ディレクター)を養成しているからである。記者やディレクターの養成には実に手間隙がかかり、もちろんコストもかかる。逆ピラミッドの記事構成、形容詞を使わない文体、記事を書くスピード、記事用語の習得に時間と労力がかかる。新人記者がこなれた記事を書くまでには4、5年はかかるだろう。 変な話なのですが,進化とは何をもって進化というかということになるのですが,先ほど象という動物が鼻を大きくしたというお話をしましたけれども,なぜそのようになってしまったのかよく分かりません。

変な話なのですが,進化とは何をもって進化というかということになるのですが,先ほど象という動物が鼻を大きくしたというお話をしましたけれども,なぜそのようになってしまったのかよく分かりません。 鳩山総理の指示(12月10日)よって、中国の習近平国家副主席と天皇の会見が特例的に設定されたという問題である。以下、新聞各紙による。天皇の外国賓客との会見については、希望日が迫って願い書が出されると、天皇の日程調整が難しくなることや、2003年に前立腺がんの摘出手術があり、負担軽減と高齢が勘案され、翌2004年から「1ヵ月前ルール」を設定して、外務省などもそれを厳格に守ってきた経緯がある。

鳩山総理の指示(12月10日)よって、中国の習近平国家副主席と天皇の会見が特例的に設定されたという問題である。以下、新聞各紙による。天皇の外国賓客との会見については、希望日が迫って願い書が出されると、天皇の日程調整が難しくなることや、2003年に前立腺がんの摘出手術があり、負担軽減と高齢が勘案され、翌2004年から「1ヵ月前ルール」を設定して、外務省などもそれを厳格に守ってきた経緯がある。 政府の行政刷新会議が2010年度予算概算要求の無駄を洗い出す「事業仕分け」の作業風景を見ていて、上記の話を思い出した。ここ数日間で「廃止」と判定された事業の関係者の中には、「首実検」の無念さを噛み締めた人も多かったのではないだろうか。「歴史の法廷に立つ覚悟があって言っているのか」と事業仕分けを批判したノーベル化学賞受賞者の野依良治氏(理化学研究所理事長)。科学技術予算を効率性の議論で仕分けしてよいのか、と。

政府の行政刷新会議が2010年度予算概算要求の無駄を洗い出す「事業仕分け」の作業風景を見ていて、上記の話を思い出した。ここ数日間で「廃止」と判定された事業の関係者の中には、「首実検」の無念さを噛み締めた人も多かったのではないだろうか。「歴史の法廷に立つ覚悟があって言っているのか」と事業仕分けを批判したノーベル化学賞受賞者の野依良治氏(理化学研究所理事長)。科学技術予算を効率性の議論で仕分けしてよいのか、と。 82分の映画のあらすじを紹介する。農村から夢を抱いて首都ダッカにやってきた少年ラジュ。お金を落としてしまい、途方にくれているところをストリートチルドレンと知り合う。そのストリートチルドレンたちを使って薬物売買などを行っているイアシンはいわば「貧民屈の元締め」だ。ラジュは薬物の運び屋として使われる。イアシンは、配下の女を「足抜け」をさせようとする男を手下を使って殺害する。バラバラにされ袋詰めされた死体が入っているとも知らずに、その運び屋をさせられたラジュ。血が滴り落ちる袋を不審に思った群集がラジュから袋を取り上げ、ラジュを取り押さえる。その大騒ぎを察知したイアシンの手下が騒ぎのどさくさにまぎれてラジュの首を絞めて殺害する。一度取り込まれたら抜けることができない、まるで「アリ地獄」のような暗黒のネットワーク。少年や少女たちが抑圧され、搾取される最貧国バングラデシュの現実が生々しく描かれている。

82分の映画のあらすじを紹介する。農村から夢を抱いて首都ダッカにやってきた少年ラジュ。お金を落としてしまい、途方にくれているところをストリートチルドレンと知り合う。そのストリートチルドレンたちを使って薬物売買などを行っているイアシンはいわば「貧民屈の元締め」だ。ラジュは薬物の運び屋として使われる。イアシンは、配下の女を「足抜け」をさせようとする男を手下を使って殺害する。バラバラにされ袋詰めされた死体が入っているとも知らずに、その運び屋をさせられたラジュ。血が滴り落ちる袋を不審に思った群集がラジュから袋を取り上げ、ラジュを取り押さえる。その大騒ぎを察知したイアシンの手下が騒ぎのどさくさにまぎれてラジュの首を絞めて殺害する。一度取り込まれたら抜けることができない、まるで「アリ地獄」のような暗黒のネットワーク。少年や少女たちが抑圧され、搾取される最貧国バングラデシュの現実が生々しく描かれている。 1262(弘長2)年11月、90歳の生涯を終えた親鸞の750回忌の法要が2011年に営まれるそうだ。それを記念した「本願寺展」(石川県立歴史博物館、9月19日‐11月3日)が開かれている。先日、その招待券を新聞社関連の仕事をしている知人からもらった。本願寺と言っても西と東があるが、今回は西本願寺の歴史を物語る文化遺産と美の世界を一堂に集めたもの。国宝5件のほか需要文化財26件など150点が展示されている。職場の同僚に僧籍の人がいて、もらった数枚のうち1枚をおすそ分けすると随分と喜ばれた。

1262(弘長2)年11月、90歳の生涯を終えた親鸞の750回忌の法要が2011年に営まれるそうだ。それを記念した「本願寺展」(石川県立歴史博物館、9月19日‐11月3日)が開かれている。先日、その招待券を新聞社関連の仕事をしている知人からもらった。本願寺と言っても西と東があるが、今回は西本願寺の歴史を物語る文化遺産と美の世界を一堂に集めたもの。国宝5件のほか需要文化財26件など150点が展示されている。職場の同僚に僧籍の人がいて、もらった数枚のうち1枚をおすそ分けすると随分と喜ばれた。 きょうの論点の結論から言えば、「羽田 国際ハブ空港化」は無理だと思うし、その必要もない。また、そうすべきでもないと思う。日本人1億2千万人が使う空港を羽田にバブ化、つまり集中することの困難性は明らかだ。まず、地震や台風など災害が多い日本のような国では集中管理より、リスク分散だろう。次に、激しい建設阻止闘争を押し切って開港した経緯から、成田が午前6時から23時の時間帯しか発着できない約束事があるというのであれば、国土交通大臣が建設中止を明言した八ツ場(やんば)ダムのように成田の住民を説得に現地に赴くべきだ。深夜発着にかかわる騒音対策の問題もあるのでその補償案を提示して説得するのが筋だろう。

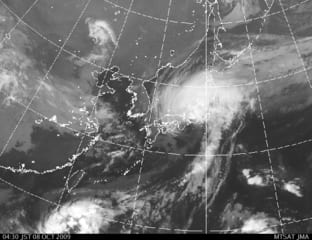

きょうの論点の結論から言えば、「羽田 国際ハブ空港化」は無理だと思うし、その必要もない。また、そうすべきでもないと思う。日本人1億2千万人が使う空港を羽田にバブ化、つまり集中することの困難性は明らかだ。まず、地震や台風など災害が多い日本のような国では集中管理より、リスク分散だろう。次に、激しい建設阻止闘争を押し切って開港した経緯から、成田が午前6時から23時の時間帯しか発着できない約束事があるというのであれば、国土交通大臣が建設中止を明言した八ツ場(やんば)ダムのように成田の住民を説得に現地に赴くべきだ。深夜発着にかかわる騒音対策の問題もあるのでその補償案を提示して説得するのが筋だろう。 出張は、金沢大学が文部科学省から委託を受けて実施している人材養成プログラムの中間報告のため。当初往復とも小松空港と羽田空港を利用した空の便を予約した。雲行きが怪しくなってきたのは今月5日ごろ。伊勢湾台風並みの大型台風がやってくるという。そのうち、8日に本州直撃との予報が。今風の「リスク管理」の5文字が脳裏に浮かび、「これはいかん」と旅行会社と相談し、台風に強い列車に切り替えた(6日)。行きをJR金沢駅から越後湯沢乗り換え、上越新幹線で東京へ。帰りは東海道新幹線で名古屋乗り換え金沢駅のチケットを手に入れた。航空運賃のキャンセル料(30%)がかかったが、リスク管理は経費がかさむものと自分を納得させていた。しかも、中間報告に出席する3人とともに発表のリハーサルも終え、準備は万全と悦に入っていた。

出張は、金沢大学が文部科学省から委託を受けて実施している人材養成プログラムの中間報告のため。当初往復とも小松空港と羽田空港を利用した空の便を予約した。雲行きが怪しくなってきたのは今月5日ごろ。伊勢湾台風並みの大型台風がやってくるという。そのうち、8日に本州直撃との予報が。今風の「リスク管理」の5文字が脳裏に浮かび、「これはいかん」と旅行会社と相談し、台風に強い列車に切り替えた(6日)。行きをJR金沢駅から越後湯沢乗り換え、上越新幹線で東京へ。帰りは東海道新幹線で名古屋乗り換え金沢駅のチケットを手に入れた。航空運賃のキャンセル料(30%)がかかったが、リスク管理は経費がかさむものと自分を納得させていた。しかも、中間報告に出席する3人とともに発表のリハーサルも終え、準備は万全と悦に入っていた。