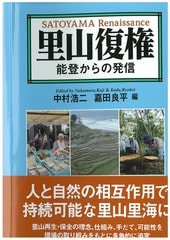

単行本『里山復権~能登からの発信~』(創森社)は、生物多様性条約第10回締約国会議(COP10)の開催をめがけて出版された。そこには、条約事務局長アハメド・ジョグラフ氏と能登半島の関わりがあった。

ジョグラフ条約事務局長が見た能登の里山里海

2008年5月、ドイツのボンで開催された生物多様性条約第9回締約国会議のハイレベル会議でのことだ。この会議では、「日本の里山里海における生物多様性」をテーマに、生物多様性条約事務長のジョグラフ氏や国連大学高等研究所(UNU-IAS)のA.H.ザクリ所長(当時)のほか、環境省の審議官、石川県と愛知県の知事、名古屋市長らが顔をそろえ、生物多様性を保全するモデルとして里山について言及した。120席余りの会場は人であふれた。COP9全体とすると、遺伝子組み換え技術や、バイオ燃料が生物多様性に及ぼす負の影響を最低限に抑え込むことなどが争点だったが、<SATOYAMA>が国際会議の場で、新しいキーワードとして浮上した感があった。これは、次回COP10の開催国が日本に固まっていたことや、先立って開催されたG8環境大臣会合(神戸)で採択された「生物多様性のための行動の呼びかけ」で、日本が「里山(Satoyama)イニシアティブ」という概念を国際公約として掲げたというタイミングもあった。

2008年5月、ドイツのボンで開催された生物多様性条約第9回締約国会議のハイレベル会議でのことだ。この会議では、「日本の里山里海における生物多様性」をテーマに、生物多様性条約事務長のジョグラフ氏や国連大学高等研究所(UNU-IAS)のA.H.ザクリ所長(当時)のほか、環境省の審議官、石川県と愛知県の知事、名古屋市長らが顔をそろえ、生物多様性を保全するモデルとして里山について言及した。120席余りの会場は人であふれた。COP9全体とすると、遺伝子組み換え技術や、バイオ燃料が生物多様性に及ぼす負の影響を最低限に抑え込むことなどが争点だったが、<SATOYAMA>が国際会議の場で、新しいキーワードとして浮上した感があった。これは、次回COP10の開催国が日本に固まっていたことや、先立って開催されたG8環境大臣会合(神戸)で採択された「生物多様性のための行動の呼びかけ」で、日本が「里山(Satoyama)イニシアティブ」という概念を国際公約として掲げたというタイミングもあった。

このハイレベル会議でのジョグラフ事務局長の言葉が印象的だった。「人に魚の取り方を教えると取りすぎてしまう。けれども、里山(SATOYAMA)という概念はそれとはまったく異なる」と述べて、人と自然が共存する里山を守ることが、科学への偏った崇拝で失われつつある伝統を尊重する心や、文化的、精神的な価値を守ることにつながると強調した。そのジョグラフ氏が能登半島を訪れたのは、COP9から4ヵ月後の2008年9月のことだった。金沢大学、石川県、能登の自治体が連携して開催した里山里海国際交流フォーラム「能登エコ・スタジアム2008」の催しの一環で開催した1泊2日の里山里海の現地見学にジョグラフ氏の参加が実現したのである。

輪島の千枚田やキノコの山をスタッフが案内し、人々の生業(なりわい)や里山里海を保全する取り組みについて見聞きし、また、金沢大学が取り組む「能登里山マイスター」養成プログラムにも耳を傾けていただいた。そして、子供たちの環境教育のためにつくられたビオトープ(休耕田を活用)では、自らカメラを構えて撮影した=写真=。翌日は、早朝1時間半も一人で海岸を散策されたという。日程の最後に訪れた「にほんの里100選」の輪島市町野町金蔵(かなくら)地区では、ため池を使った田んぼづくりの見学や、民家を訪ねて人々の暮らしぶりを目の当たりにして、次のようなコメントを得た。

「(条約事務局がある)モントリオールで日本の里山里海について勉強してきたが、実際に里山里海を訪問し、本物に触れることができとても勉強になった。里山里海は、生き物と農業、そして人の輪が調和して成り立ち、そこには人の努力があることを実感した。生物多様性については、生き物を保護するだけではうまくいかず、人の暮らしと結びついた取り組みが必要であるが、里山里海はまさにそのモデルとなるものであり、このことを世界に向けて発信してほしい」

このコメントから分かるように、ジョグラフ氏にとって、能登は日本の里山里海をつぶさに見てまわる初めてのチャンスにだったに違いない。

ジョグラフ氏が能登を訪れた意味合いは大きく2つあったと考えられる。1つは、そこで見た里山里海は「生き物と農業、そして人の輪が調和して成り立つ」一つの社会モデルであった。それは何のモデルかというと、名古屋市で開催される生物多様性条約第10回締約国会議で論議されることになる、「生物多様性の持続可能な利用」のモデルである。平たく言えば、環境保全と人間の社会経済活動(農業や漁業など)の両立を、どのように進めていけばよいのかというイメージをこの能登の視察からつかんだのではなかろうか。

2つ目は、ジョグラフ氏が「そこには人の努力があることを実感した」と述べたように、キノコ山を手入れする人々や、休耕田をビオトープとして学校教育に生かす教師たち、村内に5つある仏教寺院を長らく守ってきた金蔵地区(人口は160人余り)の人々の姿ではなかったか。金蔵では、「自然と人、農業、文化、宗教が共生していることに感動した」ともジョグラフ氏は述べている。里山里海に生きる人々のモチベーションの高さを見て取ったに違いない。COP9のハイレベル会議でジョグラフ氏が強調した、失われつつある伝統を尊重する心や、文化的、精神的な価値を守る人々の姿を実際に能登で見たのである。

生物多様性条約事務局長として、COP10を取り仕切ることになるジョグラフ氏はこの能登視察で里山(SATOYAMA)の有り様、そして里山と里海とのつながりを心に深く刻んだに違い。その後、ジョグラフ氏はコウノトリ野生復帰計画を支援する兵庫県豊岡市における農業と環境の取り組みについても視察(2010年3月)するなど、日本各地の里山里海に関心を寄せている。

⇒5日(火)夜・金沢の天気 くもり

西日本や東日本の各地で12日、黄砂が観測されたと夕方のNHKニュースで知った。気象庁によると、東京都心で秋(9~11月)に黄砂が観測されたのは記録が電子化された1967年以降で初めてという。12月も含めると28年ぶり2回目という。そんな記録的なことだとは知らなかったが、穴水湾で見た霞がかった光景も「そういえば黄砂か」と、このニュースを見て改めて気づいたのだった。

西日本や東日本の各地で12日、黄砂が観測されたと夕方のNHKニュースで知った。気象庁によると、東京都心で秋(9~11月)に黄砂が観測されたのは記録が電子化された1967年以降で初めてという。12月も含めると28年ぶり2回目という。そんな記録的なことだとは知らなかったが、穴水湾で見た霞がかった光景も「そういえば黄砂か」と、このニュースを見て改めて気づいたのだった。  その豊穣の海は、その後に争いの海となる。1945年(昭和20年)8月11日にソビエト連邦軍が侵攻し、樺太の戦いが勃発し全島が制圧された。8月14日午後11時に日本がポツダム宣言の受諾を連合国に通達した。降伏の意図を明確に表明したあとにソ連軍が北方四島に侵攻し、8月28日から9月5日にかけて、択捉、国後、色丹島、歯舞群島を占領した。日本人の島民を強制的に追い出し、さらには北方四島を一方的にソ連領に編入した。

その豊穣の海は、その後に争いの海となる。1945年(昭和20年)8月11日にソビエト連邦軍が侵攻し、樺太の戦いが勃発し全島が制圧された。8月14日午後11時に日本がポツダム宣言の受諾を連合国に通達した。降伏の意図を明確に表明したあとにソ連軍が北方四島に侵攻し、8月28日から9月5日にかけて、択捉、国後、色丹島、歯舞群島を占領した。日本人の島民を強制的に追い出し、さらには北方四島を一方的にソ連領に編入した。 その話を聞いて、こんなニュースが気になった。東南アジア諸国連合(ASEAN)会議出席のためにベトナムを訪問した菅直人・温家宝首相の会談を中国側が拒否したことについて、中国側外交部が「日本側はASEANの会議期間中に、中国の主権の領土の完備性を侵犯する発言を、メディアを通じてまき散らし、両国の首脳が意思疎通をする雰囲気をぶち壊した。その結果は日本側がすべて責任を負わねばならない」と述べたという。

その話を聞いて、こんなニュースが気になった。東南アジア諸国連合(ASEAN)会議出席のためにベトナムを訪問した菅直人・温家宝首相の会談を中国側が拒否したことについて、中国側外交部が「日本側はASEANの会議期間中に、中国の主権の領土の完備性を侵犯する発言を、メディアを通じてまき散らし、両国の首脳が意思疎通をする雰囲気をぶち壊した。その結果は日本側がすべて責任を負わねばならない」と述べたという。 もう一つのサブイベント。国連大学高等研究所などが中心になって、研究者や行政担当者ら200人が携わった研究「日本の里山・里海評価(JSSA)」の成果報告会が22日に開催された=写真・上=。評価の中核を担う「科学評価パネル」の共同議長を務める中村教授が総括発言を行った。2007年にスタートしたJSSAは過去50年の国内の里山里海をテーマに自然がもたらす生態系サービス(恩恵)の変化を調べたもので、日本人の思い入れが深い里山里海について、初めて科学的な分析でまとめられたことになる。評価は、従来の研究や数値データを集約する手法で、里山や里海の荒廃と生態系サービスの劣化が日本各地で広がっている状況が裏づけられました。総括の中で、中村教授は「今後10年間の研究プログラムを組み、政策提言することが必要」と述べた。

もう一つのサブイベント。国連大学高等研究所などが中心になって、研究者や行政担当者ら200人が携わった研究「日本の里山・里海評価(JSSA)」の成果報告会が22日に開催された=写真・上=。評価の中核を担う「科学評価パネル」の共同議長を務める中村教授が総括発言を行った。2007年にスタートしたJSSAは過去50年の国内の里山里海をテーマに自然がもたらす生態系サービス(恩恵)の変化を調べたもので、日本人の思い入れが深い里山里海について、初めて科学的な分析でまとめられたことになる。評価は、従来の研究や数値データを集約する手法で、里山や里海の荒廃と生態系サービスの劣化が日本各地で広がっている状況が裏づけられました。総括の中で、中村教授は「今後10年間の研究プログラムを組み、政策提言することが必要」と述べた。 次にブース展開。石川県・国際生物多様性年クロージングイベント開催実行委員会のブースで「金沢大学の日」(21日、22日)を設け、里山里海プロジェクト(代表・中村教授)の取り組みをPRした=写真・中=。ブースでは、プロジェクトの「能登里山マイスター」養成プログラムや里山里海アクティビティ、里山里海自然学校、角間の里山自然学校、いきものマイスター養成講座などを円形写真を使って紹介。見学者へのノベルティでつくった「能登ゴマ」が人気だった。演出は、輪島市在住のデザイナーの萩野由紀さんに協力いただいた。

次にブース展開。石川県・国際生物多様性年クロージングイベント開催実行委員会のブースで「金沢大学の日」(21日、22日)を設け、里山里海プロジェクト(代表・中村教授)の取り組みをPRした=写真・中=。ブースでは、プロジェクトの「能登里山マイスター」養成プログラムや里山里海アクティビティ、里山里海自然学校、角間の里山自然学校、いきものマイスター養成講座などを円形写真を使って紹介。見学者へのノベルティでつくった「能登ゴマ」が人気だった。演出は、輪島市在住のデザイナーの萩野由紀さんに協力いただいた。 COP10公認の「石川エクスカーション」が23日と24日の2日間の日程で開催された。石川県の自然の魅力や保全の努力をアピールしようと石川県が企画、金沢大学が支援した。参加したのは、世界17カ国の研究者や環境NGO(非政府組織)メンバーら約50人。能登町の長龍寺本堂で行われた里山里海セミナーでは中村教授が金沢大学の能登半島での取り組みを紹介した。参加者から、どのような仕組みで大学と地域が連携するのかについて質問も。地元の地域起こしの組織「春蘭の里実行委員会」のメンバーが手入れしたアカマツ林のキノコ山を見学した。少々旬は過ぎていたが、見事なサマツがあちこちに。昼食では地元の人々たちの心尽くしの山菜料理を味わった。赤御膳が外国人には珍しく、会話が弾んだ=写真・下=。

COP10公認の「石川エクスカーション」が23日と24日の2日間の日程で開催された。石川県の自然の魅力や保全の努力をアピールしようと石川県が企画、金沢大学が支援した。参加したのは、世界17カ国の研究者や環境NGO(非政府組織)メンバーら約50人。能登町の長龍寺本堂で行われた里山里海セミナーでは中村教授が金沢大学の能登半島での取り組みを紹介した。参加者から、どのような仕組みで大学と地域が連携するのかについて質問も。地元の地域起こしの組織「春蘭の里実行委員会」のメンバーが手入れしたアカマツ林のキノコ山を見学した。少々旬は過ぎていたが、見事なサマツがあちこちに。昼食では地元の人々たちの心尽くしの山菜料理を味わった。赤御膳が外国人には珍しく、会話が弾んだ=写真・下=。 地元に残る言葉に「四刻八刻十二刻」がある。これは大雨が降った際に木曽三川に洪水が到達する予測時間のこと。揖斐川は四刻(8時間)、長良川は八刻(16時間)、木曽川は十二刻(24時間)で洪水が到達することを意味している。流域住民が水害に対して敏感であったことが実に良く分かる。

地元に残る言葉に「四刻八刻十二刻」がある。これは大雨が降った際に木曽三川に洪水が到達する予測時間のこと。揖斐川は四刻(8時間)、長良川は八刻(16時間)、木曽川は十二刻(24時間)で洪水が到達することを意味している。流域住民が水害に対して敏感であったことが実に良く分かる。 午前から午後にかけて開かれた「農業と生物多様性を考えるワークショップ」の会場=写真=をのぞいた。農業による開発と生態系保全のバランスをどう取ればよいのか、先進国や途上国の立場から発言が相次いでいた。会場で知り合いの日本人研究者と出会った。水田の生態学者である。「食料自給率が40%そこそこの日本は食料の超輸入国だ。日本は世界から見透かされている」と憤っていた。世界は農業と生態系のあり様を真剣に論じている。ところが、食料を外国に依存し、耕作放棄地が問題になっている日本はこの問題で何を言っても迫力がない、というのだ。「日本の農業をどう立て直すか考えねば」。確かにもどかしさを感じる。

午前から午後にかけて開かれた「農業と生物多様性を考えるワークショップ」の会場=写真=をのぞいた。農業による開発と生態系保全のバランスをどう取ればよいのか、先進国や途上国の立場から発言が相次いでいた。会場で知り合いの日本人研究者と出会った。水田の生態学者である。「食料自給率が40%そこそこの日本は食料の超輸入国だ。日本は世界から見透かされている」と憤っていた。世界は農業と生態系のあり様を真剣に論じている。ところが、食料を外国に依存し、耕作放棄地が問題になっている日本はこの問題で何を言っても迫力がない、というのだ。「日本の農業をどう立て直すか考えねば」。確かにもどかしさを感じる。

朝日新聞は、ことし9月21日付の紙面で大阪地検特捜部の主任検事による押収資料改ざん事件をスクープした。この特ダネが評価され、平山氏は今月15日に開かれた第63回新聞大会(東京)で、取材班を代表して新聞協会賞を受賞した。学生は200人、私自身も多少緊張して耳を傾けた。

朝日新聞は、ことし9月21日付の紙面で大阪地検特捜部の主任検事による押収資料改ざん事件をスクープした。この特ダネが評価され、平山氏は今月15日に開かれた第63回新聞大会(東京)で、取材班を代表して新聞協会賞を受賞した。学生は200人、私自身も多少緊張して耳を傾けた。 日本でいったん絶滅した国際保護鳥のトキはかつて能登半島などで「ドォ」と呼ばれていた。田植えのころに田んぼにやってきて、早苗を踏み荒らすとされ、害鳥として農家から目の敵(かたき)にされていた。ドォは、「ドォ、ドォ」と追っ払うときの威嚇の声からその名が付いたとも言われる。米一粒を大切にした時代、トキを田に入れることでさえ許さなかったのであろう。昭和30年代の食料増産の掛け声で、農家の人々は収量を競って、化学肥料や農薬、除草剤を田んぼに入れるようになった。人に追われ、田んぼに生き物がいなくなり、トキは絶滅の道をたどった。

日本でいったん絶滅した国際保護鳥のトキはかつて能登半島などで「ドォ」と呼ばれていた。田植えのころに田んぼにやってきて、早苗を踏み荒らすとされ、害鳥として農家から目の敵(かたき)にされていた。ドォは、「ドォ、ドォ」と追っ払うときの威嚇の声からその名が付いたとも言われる。米一粒を大切にした時代、トキを田に入れることでさえ許さなかったのであろう。昭和30年代の食料増産の掛け声で、農家の人々は収量を競って、化学肥料や農薬、除草剤を田んぼに入れるようになった。人に追われ、田んぼに生き物がいなくなり、トキは絶滅の道をたどった。 2008年5月、ドイツのボンで開催された生物多様性条約第9回締約国会議のハイレベル会議でのことだ。この会議では、「日本の里山里海における生物多様性」をテーマに、生物多様性条約事務長のジョグラフ氏や国連大学高等研究所(UNU-IAS)のA.H.ザクリ所長(当時)のほか、環境省の審議官、石川県と愛知県の知事、名古屋市長らが顔をそろえ、生物多様性を保全するモデルとして里山について言及した。120席余りの会場は人であふれた。COP9全体とすると、遺伝子組み換え技術や、バイオ燃料が生物多様性に及ぼす負の影響を最低限に抑え込むことなどが争点だったが、<SATOYAMA>が国際会議の場で、新しいキーワードとして浮上した感があった。これは、次回COP10の開催国が日本に固まっていたことや、先立って開催されたG8環境大臣会合(神戸)で採択された「生物多様性のための行動の呼びかけ」で、日本が「里山(Satoyama)イニシアティブ」という概念を国際公約として掲げたというタイミングもあった。

2008年5月、ドイツのボンで開催された生物多様性条約第9回締約国会議のハイレベル会議でのことだ。この会議では、「日本の里山里海における生物多様性」をテーマに、生物多様性条約事務長のジョグラフ氏や国連大学高等研究所(UNU-IAS)のA.H.ザクリ所長(当時)のほか、環境省の審議官、石川県と愛知県の知事、名古屋市長らが顔をそろえ、生物多様性を保全するモデルとして里山について言及した。120席余りの会場は人であふれた。COP9全体とすると、遺伝子組み換え技術や、バイオ燃料が生物多様性に及ぼす負の影響を最低限に抑え込むことなどが争点だったが、<SATOYAMA>が国際会議の場で、新しいキーワードとして浮上した感があった。これは、次回COP10の開催国が日本に固まっていたことや、先立って開催されたG8環境大臣会合(神戸)で採択された「生物多様性のための行動の呼びかけ」で、日本が「里山(Satoyama)イニシアティブ」という概念を国際公約として掲げたというタイミングもあった。 能登半島の先端・珠洲市に「里山里海自然学校」という看板が掲げられて4年あまり、里山里海という言葉がようやく地域内に定着しつつある。当初、里山里海といっても、地域の人々には何を意味するのか、さっぱり理解されなかった。しかし今では、その意味と大切さが地域住民の間にかなり浸透して、広く理解されるようになっているという。おそらくその背景には、「能登里山マイスター」養成プログラムによって、次世代を担う人材が地域の農林漁業の現場に配置され、また常駐研究員たちが地元の人々と共に日常的に汗を流してきたことがあると思われる。

能登半島の先端・珠洲市に「里山里海自然学校」という看板が掲げられて4年あまり、里山里海という言葉がようやく地域内に定着しつつある。当初、里山里海といっても、地域の人々には何を意味するのか、さっぱり理解されなかった。しかし今では、その意味と大切さが地域住民の間にかなり浸透して、広く理解されるようになっているという。おそらくその背景には、「能登里山マイスター」養成プログラムによって、次世代を担う人材が地域の農林漁業の現場に配置され、また常駐研究員たちが地元の人々と共に日常的に汗を流してきたことがあると思われる。