☆「ミクロ」の輝き4

英・BBC放送に挑戦した「春蘭の里 持続可能な田舎のコミュニティ」

地域おこしを目指す草の根活動を表彰するイギリス・BBC放送の番組「ワールドチャレンジ」。世界中から600以上のプロジェクトの応募があり、「春蘭の里」が最終選考(12組)に残った。題して「春蘭の里 持続可能な田舎のコミュニティ~日本~」。日本の団体が最終選考に残ったのは初めてという。BBCでは現在、12組の取り組みを放映中で、内容は特設サイトでも見られる。投票は同サイトで11月11日まで受け付け、結果は12月に放送される予定。最優秀賞(1組)には賞金2万ドル、優秀賞には1万ドルが贈られる。最優秀賞をかけたインターネット投票を実施中で、地元は「能登の魅力を世界に発信するチャンス。ぜひ投票して欲しい」と訴えている。

地域おこしを目指す草の根活動を表彰するイギリス・BBC放送の番組「ワールドチャレンジ」。世界中から600以上のプロジェクトの応募があり、「春蘭の里」が最終選考(12組)に残った。題して「春蘭の里 持続可能な田舎のコミュニティ~日本~」。日本の団体が最終選考に残ったのは初めてという。BBCでは現在、12組の取り組みを放映中で、内容は特設サイトでも見られる。投票は同サイトで11月11日まで受け付け、結果は12月に放送される予定。最優秀賞(1組)には賞金2万ドル、優秀賞には1万ドルが贈られる。最優秀賞をかけたインターネット投票を実施中で、地元は「能登の魅力を世界に発信するチャンス。ぜひ投票して欲しい」と訴えている。

能登町はことし2月の国勢調査の速報値でも、前回(5年前)調査に比べ人口が10%現象するなど過疎化が起きている。そこで、同町のDさん(63)ら有志が住民が実行委員会を設立し、「春蘭の里」づくりを始めた。1996年のことだ。春蘭の里のキャッチフレーズは「何にもない春蘭の里へようこそ」だが、30の農家民宿がそれぞれ「1日1組」限定で宿泊客を迎え、囲炉裏を囲んだ夕食でもてなす。くだんの炭焼きや山菜採り、魚釣りなどの体験もできることから人気を集め、去年およそ5000人が泊まった。

春蘭の里実行委員会がBBC放送にエントリーしたのは、突飛な話ではない。去年10月、名古屋市で開催された生物多様性条約第10回締約国会議(COP10)の公認エクスカーション(石川コース)では、世界17ヵ国の研究者や環境NGO(非政府組織)メンバーら50人が参加し、春欄の里でワークショップを繰り広げた。そして今年6月、北京での国連食糧農業機関の会議で「能登の里山里海」が世界農業遺産(GIAHS)に認証され、能登にはある意味での世界とつながるチャンスが訪れている。春蘭の里はこの機会を見逃さずにエントリーしたのだ。

とはいえ、他の11組は強敵ぞろいだ。ナイル川に咲くスイレンや稲わらなど1050 万トンの農業廃棄物を利用して、ギフトボックスやランプシェイドなどの高級な紙製品を作るエジプトの非営利企業や、パラグアイの先住民と企業が協力して熱帯雨林でハーブティーなどを育てる取り組み、ニューヨークのビルの屋上スペースで農業を行う取り組みが選ばれている。そのほか、「バイオガスエナジー~インド~」、「燃費の良いコンロ~ウガンダ~」、「電気ごみリサイクル~チリ~」、「ユキヒョウを守れ~モンゴル~」、「中古車リサイクル~イギリス~」などがある。予断は許さない。いつも大声のDさんは「番組のアピール効果は大きい。ぜひトップを狙いたい。そして能登に外国人がもっと来てほしい」と投票依頼に余念がない。

春蘭の里の世界への挑戦。地域のチャレンジは人々の輝きでもある。

⇒16日(日)朝・珠洲の天気 はれ

能登の製塩方法は「揚げ浜塩田」と呼ばれる。塩をつくる場合、瀬戸内海では潮の干満が大きいので、満潮時に広い塩田に海水を取り込み、引き潮になればその水門を閉めればいい。ところが、日本海は潮の干満が差がさほどないため、満潮とともに海水が自然に塩田に入ってくることはない。そこで、浜から塩田まですべて人力で海水を汲んで揚げる。揚げ浜というのは、人力が伴う。しかも野外での仕事なので、天気との見合いだ。監督のCさんが魅せられたのは、条件不利地ながら自然と向き合う人々の姿だった。

能登の製塩方法は「揚げ浜塩田」と呼ばれる。塩をつくる場合、瀬戸内海では潮の干満が大きいので、満潮時に広い塩田に海水を取り込み、引き潮になればその水門を閉めればいい。ところが、日本海は潮の干満が差がさほどないため、満潮とともに海水が自然に塩田に入ってくることはない。そこで、浜から塩田まですべて人力で海水を汲んで揚げる。揚げ浜というのは、人力が伴う。しかも野外での仕事なので、天気との見合いだ。監督のCさんが魅せられたのは、条件不利地ながら自然と向き合う人々の姿だった。 Bさん(28)は金沢市内の生花店に勤める男性だ。週2日ほど能登半島の北部、能登町で借りている家にやってくる。今年2月に発表された国勢調査の速報値でも、能登半島の北部、「奥能登」と呼ばれる2市2町(輪島市、珠洲市、穴水町、能登町)は軒並み5年前の調査に比べ、人口が10%減少している。高齢化率も35%を超え、人手が足りなくなった田畑の耕作放棄率も30%を超える地域だ。

Bさん(28)は金沢市内の生花店に勤める男性だ。週2日ほど能登半島の北部、能登町で借りている家にやってくる。今年2月に発表された国勢調査の速報値でも、能登半島の北部、「奥能登」と呼ばれる2市2町(輪島市、珠洲市、穴水町、能登町)は軒並み5年前の調査に比べ、人口が10%減少している。高齢化率も35%を超え、人手が足りなくなった田畑の耕作放棄率も30%を超える地域だ。 自分の職業が環境にどのような影響を与えているだろうか。たとえば二酸化炭素。これを空中や社会にまき散らし、「儲かった、儲かった」と喜んでいる人たちは多い。環境に謙虚な気持ちを持つ人々ならこれを疑問に考えるだろう。それに真剣に取り組んでいる人の話だ。

自分の職業が環境にどのような影響を与えているだろうか。たとえば二酸化炭素。これを空中や社会にまき散らし、「儲かった、儲かった」と喜んでいる人たちは多い。環境に謙虚な気持ちを持つ人々ならこれを疑問に考えるだろう。それに真剣に取り組んでいる人の話だ。 ギリシャ国債のデフォルト(債務不履行)が不可避の状況となってきたようだ。1年物国債の利回りは一時117%と急上昇した。つまり、1年で元本が倍になる金利を付けても購入されないということなのだ。同じユーロ圏の支援国のドイツとフランスは、ギリシャ救済に自国の税金が使われることに対する世論の反発が強いことを恐れ、思い切った打開策を打てないでいる。もちろん、ギリシアがデフォルトに陥れば、ギリシャの国債を有するヨーロッパの金融機関は巨額の損失が発生し、金融危機へと連鎖するだろう。そうなれば、同じく膨大な債務を抱えるイタリアやスペインの国債破綻へとドミノ倒しとなる。ちょうど3年前の9月に起きたアメリカ発のリーマン・ショックの欧州版となる。

ギリシャ国債のデフォルト(債務不履行)が不可避の状況となってきたようだ。1年物国債の利回りは一時117%と急上昇した。つまり、1年で元本が倍になる金利を付けても購入されないということなのだ。同じユーロ圏の支援国のドイツとフランスは、ギリシャ救済に自国の税金が使われることに対する世論の反発が強いことを恐れ、思い切った打開策を打てないでいる。もちろん、ギリシアがデフォルトに陥れば、ギリシャの国債を有するヨーロッパの金融機関は巨額の損失が発生し、金融危機へと連鎖するだろう。そうなれば、同じく膨大な債務を抱えるイタリアやスペインの国債破綻へとドミノ倒しとなる。ちょうど3年前の9月に起きたアメリカ発のリーマン・ショックの欧州版となる。 グアム政府観光局のホームページは、グラムの豊かな海について紹介している。「海中を彩っているのは、魚達だけではありません。様々な形で海中に素晴らしい造型美を見せてくれるサンゴはもちろん、赤や黄色、白など、豊かな色彩で海中の花園を造っている、イソバナやウミンダ、妖しい美しさのイソギンチャクも。現在、グアムの海には約300種類のサンゴと、50種類におよぶソフトコーラル類が生息しています」と。

グアム政府観光局のホームページは、グラムの豊かな海について紹介している。「海中を彩っているのは、魚達だけではありません。様々な形で海中に素晴らしい造型美を見せてくれるサンゴはもちろん、赤や黄色、白など、豊かな色彩で海中の花園を造っている、イソバナやウミンダ、妖しい美しさのイソギンチャクも。現在、グアムの海には約300種類のサンゴと、50種類におよぶソフトコーラル類が生息しています」と。 いう呼ばれる漁法も用いていた。チャモロ人は、必要以上には捕獲せず、その日の食べる分だけ捕獲し、食べ物を分け合うという精神を育んだ。先のグアム政府観光局のホームページでも、「グアムの漁師は、今でも古代チャモロ人が編み出した方法(投げ縄)で漁を行っています」と。伝統は脈々と受け継がれている。

いう呼ばれる漁法も用いていた。チャモロ人は、必要以上には捕獲せず、その日の食べる分だけ捕獲し、食べ物を分け合うという精神を育んだ。先のグアム政府観光局のホームページでも、「グアムの漁師は、今でも古代チャモロ人が編み出した方法(投げ縄)で漁を行っています」と。伝統は脈々と受け継がれている。 グアムの旅の最終日(19日)、ホテル近くの水族館を見学した。海底を再現した巨大な水槽の下を歩く。その名も「トンネル水族館 アンダーウォーターワールド」。100㍍の「海底トンネル」からは、パンフによると「100種類4000匹」の魚が観察でき、中にはハタ、ウミガメ、サメ、エイなど大型の海洋生物なども見ることができる。立ち止まってよく見ると、海に沈んだ旧日本軍の戦闘機や沈没船とおぼしき残骸=写真=もあり、鑑賞する人によっては痛々しく感じるだろう。が、それらは魚たちの魚礁にもなっていて、複雑な思いだ。

グアムの旅の最終日(19日)、ホテル近くの水族館を見学した。海底を再現した巨大な水槽の下を歩く。その名も「トンネル水族館 アンダーウォーターワールド」。100㍍の「海底トンネル」からは、パンフによると「100種類4000匹」の魚が観察でき、中にはハタ、ウミガメ、サメ、エイなど大型の海洋生物なども見ることができる。立ち止まってよく見ると、海に沈んだ旧日本軍の戦闘機や沈没船とおぼしき残骸=写真=もあり、鑑賞する人によっては痛々しく感じるだろう。が、それらは魚たちの魚礁にもなっていて、複雑な思いだ。 クルーズのガイドはジョンとマンティギという先住民チャモロ人の血を引く男性2人だ。クルーズはジャングルの中を縫うように流れるタロフォフォ川をさかのぼり、途中、川沿いの古代チャモロ村落跡を訪ね、ラッテ・ストーン(建造物の土台)などの遺跡を見学するほか、ハイビスカスの乾木を使った伝統的な火おこしやヤシの葉編みのアトラクションを見学するという4時間ほどのツアーだ。

クルーズのガイドはジョンとマンティギという先住民チャモロ人の血を引く男性2人だ。クルーズはジャングルの中を縫うように流れるタロフォフォ川をさかのぼり、途中、川沿いの古代チャモロ村落跡を訪ね、ラッテ・ストーン(建造物の土台)などの遺跡を見学するほか、ハイビスカスの乾木を使った伝統的な火おこしやヤシの葉編みのアトラクションを見学するという4時間ほどのツアーだ。 ウナギなどもこの川には豊富にいる、という。

ウナギなどもこの川には豊富にいる、という。 関西空港の出発ロビーはゴールデンウイーク並みにごった返していた。これも「超円高」のある意味で恩恵なのだろう。現地時間15時ごろ、グアム国際空港に着いた。そこからタクシーで10数分、島のほぼ中央の西側、タモン湾を臨むホテルに入った。観光名所となっている恋人岬(TWO LOVERS POINT)に近い。さらに北にはアンダーソン・アメリカ空軍基地(グアムはアメリカの準州)がある。

関西空港の出発ロビーはゴールデンウイーク並みにごった返していた。これも「超円高」のある意味で恩恵なのだろう。現地時間15時ごろ、グアム国際空港に着いた。そこからタクシーで10数分、島のほぼ中央の西側、タモン湾を臨むホテルに入った。観光名所となっている恋人岬(TWO LOVERS POINT)に近い。さらに北にはアンダーソン・アメリカ空軍基地(グアムはアメリカの準州)がある。

前に改装したという。フロントがあるロビーが何かモダンな感じがした。さびた感じのミクロネシアのリゾ-ト地らしくないのである。和模様のイス、屏風を思わせる壁面。和風モダンなのである。漆を塗った竹編みのかごもさりげなくインテリアとして並べてある。ロビーを抜けて海岸に向かって歩くと亜熱帯の植物が配され、池にはニシキゴイが泳ぐ。そしてビーチに出ると、そこは間違いなく、ミクロネシアの海が広がる。

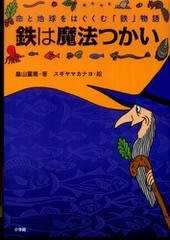

前に改装したという。フロントがあるロビーが何かモダンな感じがした。さびた感じのミクロネシアのリゾ-ト地らしくないのである。和模様のイス、屏風を思わせる壁面。和風モダンなのである。漆を塗った竹編みのかごもさりげなくインテリアとして並べてある。ロビーを抜けて海岸に向かって歩くと亜熱帯の植物が配され、池にはニシキゴイが泳ぐ。そしてビーチに出ると、そこは間違いなく、ミクロネシアの海が広がる。 一冊目は畠山重篤氏の『鉄は魔法使い』(小学館)。この本は畠山さんのサイン入りだ。ちょっとした経緯があった。先のコラム(9月3日付)で書いた「地域再生人材大学サミットin能登」(9月1日~3日・輪島市)で畠山さんから依頼を受けた。公開シンポジウム(2日)が始まる30分前の9時半ごろだった。「宇野さん、20冊ほど持ってきたのですが、販売していただけませんか」(畠山)、「急な話でどれだけ売れるか分かりませんが、畠山さんの基調講演が終わった後の昼休みにロビーで販売しましょう。せっかくですからサイン会ということにして、畠山さんもその場に来ていただけませんか」(宇野)、「わかりました。急なお願いですみません」(畠山)。ということで急きょ、畠山氏のサイン会をしつらえた。聴衆はホール満員の入りだったので売り切る自信はあった。私が購入第1号となり、サイン本を掲げ、運営スタッフの女性が「ただいま、畠山さんの本のサイン会を行っています」と呼び込み、畠山氏がサインと握手を。列ができ、7分間で残り19冊は完売となった。「もう本はないのか」と苦情も出た。

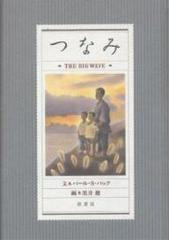

一冊目は畠山重篤氏の『鉄は魔法使い』(小学館)。この本は畠山さんのサイン入りだ。ちょっとした経緯があった。先のコラム(9月3日付)で書いた「地域再生人材大学サミットin能登」(9月1日~3日・輪島市)で畠山さんから依頼を受けた。公開シンポジウム(2日)が始まる30分前の9時半ごろだった。「宇野さん、20冊ほど持ってきたのですが、販売していただけませんか」(畠山)、「急な話でどれだけ売れるか分かりませんが、畠山さんの基調講演が終わった後の昼休みにロビーで販売しましょう。せっかくですからサイン会ということにして、畠山さんもその場に来ていただけませんか」(宇野)、「わかりました。急なお願いですみません」(畠山)。ということで急きょ、畠山氏のサイン会をしつらえた。聴衆はホール満員の入りだったので売り切る自信はあった。私が購入第1号となり、サイン本を掲げ、運営スタッフの女性が「ただいま、畠山さんの本のサイン会を行っています」と呼び込み、畠山氏がサインと握手を。列ができ、7分間で残り19冊は完売となった。「もう本はないのか」と苦情も出た。 もう一冊の本が、あのノーベル作家のパール・バックの『つなみ ◆THE BIG WAVE◆』(径書房)。日本で滞在した折に取材し、アメリカで1947年に出版された。漁師の息子ジヤと友達の農家の息子キノの2人の少年。ある日突然に村を襲った大津波で、家も家族も失ったジヤをキノの両親が息子同様に育てる。ジアは周囲の愛情に包まれて成長し、やがて生まれ育った漁村に戻り、漁師と生きる決意をする。日本人の自然観や生活観、生死観を巧み取り込み、パール・バックはまるで自らの子のように少年たちを厳しくも優しく眼差しで描く。

もう一冊の本が、あのノーベル作家のパール・バックの『つなみ ◆THE BIG WAVE◆』(径書房)。日本で滞在した折に取材し、アメリカで1947年に出版された。漁師の息子ジヤと友達の農家の息子キノの2人の少年。ある日突然に村を襲った大津波で、家も家族も失ったジヤをキノの両親が息子同様に育てる。ジアは周囲の愛情に包まれて成長し、やがて生まれ育った漁村に戻り、漁師と生きる決意をする。日本人の自然観や生活観、生死観を巧み取り込み、パール・バックはまるで自らの子のように少年たちを厳しくも優しく眼差しで描く。 佐渡行きは、新潟大学「朱鷺の島環境再生リーダー養成ユニット」の特任助教、O氏から講義を依頼され引き受けた。同大学は佐渡に拠点を構え、社会人を対象とした人材養成にチカラを入れている。同大学にはトキの野生復帰で培った自然再生の研究と技術の蓄積があり、これを社会人教育向けにカリキュラム化し、地域で生物多様性関連の業務に従事する人材を育てることで、地元に役立ちたいと願っている。金沢大学が能登半島の先端・珠洲市を拠点に実施している「能登里山マイスター」養成プログラムと同じ文部科学省の予算(科学技術戦略推進費)なので、「兄弟プロジェクト」のようなもの。お願いされたら断れない…。

佐渡行きは、新潟大学「朱鷺の島環境再生リーダー養成ユニット」の特任助教、O氏から講義を依頼され引き受けた。同大学は佐渡に拠点を構え、社会人を対象とした人材養成にチカラを入れている。同大学にはトキの野生復帰で培った自然再生の研究と技術の蓄積があり、これを社会人教育向けにカリキュラム化し、地域で生物多様性関連の業務に従事する人材を育てることで、地元に役立ちたいと願っている。金沢大学が能登半島の先端・珠洲市を拠点に実施している「能登里山マイスター」養成プログラムと同じ文部科学省の予算(科学技術戦略推進費)なので、「兄弟プロジェクト」のようなもの。お願いされたら断れない…。 4本なのかよくわからないほどに束なっている姿には、日本海の風雪に耐えて威勢を張る、ある種の凄みがある。幹周り12.6㍍、樹高は21㍍。7階建てのビルくらいの高さだ。推定樹齢は300年~500年。ほかにもマンモスの象牙のような枝をはわせる「象牙杉」=写真・下=、樹木の上の樹相が丸形の「大黒杉」があって、天然杉のミュージアムといった雰囲気だ。

4本なのかよくわからないほどに束なっている姿には、日本海の風雪に耐えて威勢を張る、ある種の凄みがある。幹周り12.6㍍、樹高は21㍍。7階建てのビルくらいの高さだ。推定樹齢は300年~500年。ほかにもマンモスの象牙のような枝をはわせる「象牙杉」=写真・下=、樹木の上の樹相が丸形の「大黒杉」があって、天然杉のミュージアムといった雰囲気だ。