☆ワインとカキの循環

最初の訪問地は能登ワイン株式会社(石川県穴水町)。2000年からブドウ栽培をはじめ、2006年より醸造を開始している。初出品した国産ワインコンクールで、「能登ロゼ」(品種マスカットベリーA)が銅賞(2007年)、「心の雫」(品種ヤマソーヴィニヨン・赤)が銅賞(2010年)、そして、ことし2011年で「クオネス」(品種ヤマソーヴィニヨン・赤)が銀賞を受賞した。年々実力をつけている。

最初の訪問地は能登ワイン株式会社(石川県穴水町)。2000年からブドウ栽培をはじめ、2006年より醸造を開始している。初出品した国産ワインコンクールで、「能登ロゼ」(品種マスカットベリーA)が銅賞(2007年)、「心の雫」(品種ヤマソーヴィニヨン・赤)が銅賞(2010年)、そして、ことし2011年で「クオネス」(品種ヤマソーヴィニヨン・赤)が銀賞を受賞した。年々実力をつけている。

すでに収穫は終わっていたが、17㌶に及ぶブドウ畑を見学した。能登は年間2000㍉も雨が降る降雨地でブドウ栽培は適さないと言われているが、適する品種もある。それがヤマソーヴィニヨン。日本に自生する山ブドウと、赤ワイン主要品種カベルネ・ソーヴィニヨンの交配種で、山梨大学が研修者が開発した日本の気候に合うブドウ品種だ。実際、ヤマソーヴィニヨンは成長がよく、1本の木で15㌔から20㌔のブドウの実が収穫される。ワイン1本(720ml)つくるには1㌔の実が必要とされるので、実に15本から20本分になる。

さらに興味深いのは、穴水湾で取れたカキの殻を畑に入れ、もともとの酸性土壌を中和しながら栽培していることだ。1年間雨ざらしにして塩分を抜いたカキ殻を土づくりに活用している。参加者が感動するはこうした循環型、あるいは里山と里海のマリアージュ(連環型)かもしれない。ブドウ畑は自社農園をはじめ一帯の契約農家で進められ、栽培面積も年々増えている。ヨーロッパスタイルの垣根式で約20品種を栽培し、剪(せん)定や収穫は手作業だ。

醸造所を見学した=写真・上=。ここのワインの特徴は、能登に実ったブドウだけを使って、単一品種のワインを造る。簡単に言えば、ブレンドはしない。もう一つ。熱処理をしない「生ワイン」だ。さらに詳しく尋ねると、赤ワインならタンクでの発酵後、目の粗い布で濾過し、樽で熟成する。さらに、瓶詰め前に今度は微細フィルターを通して残った澱(おり)を除く。熱処理するとワインは劣化しないが熟成もしない。熱処理をしない分、まろやかに、あるいは複雑な味わいへと育っ ていく。もう一つ。能登の土壌で育つブドウはタンニン分が少ない。それをフレンチ・オークやアメリカン・オークの樽で熟成させることでタンニンで補う。するとワインの味わいの一つである渋みが加わる。そのような話を聞くだけでも、「風味」が伝わってくる。

ていく。もう一つ。能登の土壌で育つブドウはタンニン分が少ない。それをフレンチ・オークやアメリカン・オークの樽で熟成させることでタンニンで補う。するとワインの味わいの一つである渋みが加わる。そのような話を聞くだけでも、「風味」が伝わってくる。

ツアーのクライマックはカキ料理だった。ソムリエの辻さんは「能登カキには赤が合うか、白が合うか、自分で確かめてください」と。魚介類だと白という感じだが、焼きガキ=写真・下=だと赤が合うような感じがする、カキフライだとシャルドネ(白)かなとも思う。いろいろ語り合い、食するうちに酔いが回り、マリアージュが完結する。

⇒13日(火)朝・金沢の天気 くもり

石巻日日新聞。イシノマキヒビシンブンと読む。ニチニチではない。夕刊紙が専門で、宮城県東部の石巻市や東松島市、女川町などをエリアに震災前は1万4000部を発行していた。従業員は6人の記者を含め28人。典型的な地域紙と言ってよいだろう。この日(3月11日)は夕方から雪の予報が出ていて、夕刊は午後2時半ごろ早めに配達が始まっていた。地震の発生は午後2時46分、その3分後に大津波警報が発令、さらにその50分後の3時40分に石巻市内の同社に津波が到達した。社屋の倒壊を免れたものの、1階にある輪転機の一部が水に浸かり、さらに電気が止まった。来年には創刊100周年を迎える歴史ある新聞を発行できないという危機に陥る。社長の近江弘一は決断する。「今、伝えなければ地域の新聞社なんか存在する意味がない」「紙とペンさえあれば」「休刊はしたくない。手書きでいこうや」と。そして、3月12日付=写真=から6回にわたって壁新聞づくりが始まり、避難所などに貼り出された。

石巻日日新聞。イシノマキヒビシンブンと読む。ニチニチではない。夕刊紙が専門で、宮城県東部の石巻市や東松島市、女川町などをエリアに震災前は1万4000部を発行していた。従業員は6人の記者を含め28人。典型的な地域紙と言ってよいだろう。この日(3月11日)は夕方から雪の予報が出ていて、夕刊は午後2時半ごろ早めに配達が始まっていた。地震の発生は午後2時46分、その3分後に大津波警報が発令、さらにその50分後の3時40分に石巻市内の同社に津波が到達した。社屋の倒壊を免れたものの、1階にある輪転機の一部が水に浸かり、さらに電気が止まった。来年には創刊100周年を迎える歴史ある新聞を発行できないという危機に陥る。社長の近江弘一は決断する。「今、伝えなければ地域の新聞社なんか存在する意味がない」「紙とペンさえあれば」「休刊はしたくない。手書きでいこうや」と。そして、3月12日付=写真=から6回にわたって壁新聞づくりが始まり、避難所などに貼り出された。 帰国する6日、台湾の国立故宮博物院(台北市士林区)=写真=を見学した。山中にあるが、付近は高級住宅街が広がる。第二次世界大戦後、国共内戦が激化し、中華民国政府が台湾へと撤退する際に北京の故宮博物院から収蔵品を精選して運び出した。その数は3000箱、61万点にも及んだ。それが世界四大博物館の一つに数えらるゆえんとされる。

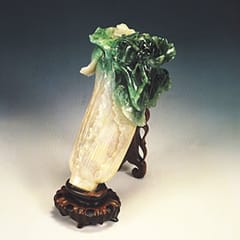

帰国する6日、台湾の国立故宮博物院(台北市士林区)=写真=を見学した。山中にあるが、付近は高級住宅街が広がる。第二次世界大戦後、国共内戦が激化し、中華民国政府が台湾へと撤退する際に北京の故宮博物院から収蔵品を精選して運び出した。その数は3000箱、61万点にも及んだ。それが世界四大博物館の一つに数えらるゆえんとされる。 く工人はまずこの色合いからイメージを膨らませ、白菜を彫ったのではないか。これが逆で、白菜を彫れと言われて原石を探したのであれば大変な作業だったに違いない。清く真っ白な部分と緑の葉。その葉の上にキリギリスとイナゴがとまっている。

く工人はまずこの色合いからイメージを膨らませ、白菜を彫ったのではないか。これが逆で、白菜を彫れと言われて原石を探したのであれば大変な作業だったに違いない。清く真っ白な部分と緑の葉。その葉の上にキリギリスとイナゴがとまっている。 ことし6月に北京を訪れた折、紫禁城(故宮)を見学した=写真=。明朝と清朝の旧王宮である歴史的建造物。「北京と瀋陽の明・清王朝皇宮」の一つとしてユネスコの世界遺産(文化遺産)に登録されている。72㌶の広大な敷地に展開する世界最大の宮殿の遺構だ。1949年、毛沢東は城門の一つである天安門で中華人民共和国の建国を宣言した。訪れたとき、この現代中国の歴史的なシンボルの場所で、突然激しく叩きつけるような風雨に見舞われた。雷鳴とともに逃げ惑う多数の観光客の姿はまるで映画のシーンのようだった。

ことし6月に北京を訪れた折、紫禁城(故宮)を見学した=写真=。明朝と清朝の旧王宮である歴史的建造物。「北京と瀋陽の明・清王朝皇宮」の一つとしてユネスコの世界遺産(文化遺産)に登録されている。72㌶の広大な敷地に展開する世界最大の宮殿の遺構だ。1949年、毛沢東は城門の一つである天安門で中華人民共和国の建国を宣言した。訪れたとき、この現代中国の歴史的なシンボルの場所で、突然激しく叩きつけるような風雨に見舞われた。雷鳴とともに逃げ惑う多数の観光客の姿はまるで映画のシーンのようだった。 5日午後、今回の台湾訪問の主な目的である国立台北護理健康大学=写真=旅遊健康研究所(大学院ヘルスツーリズム研究科)での講義。講義内容を簡単に説明すると、日本の温泉ツーリズムは「温浴効果」と「もてなし」による「癒し」である。海外でも温浴効果の高い温泉はあちこちにある。これに「もてなし」というメニューを加わえたのが日本流である。その「もてなし」の独自の進化が能登にある。以下、講義の概略を。

5日午後、今回の台湾訪問の主な目的である国立台北護理健康大学=写真=旅遊健康研究所(大学院ヘルスツーリズム研究科)での講義。講義内容を簡単に説明すると、日本の温泉ツーリズムは「温浴効果」と「もてなし」による「癒し」である。海外でも温浴効果の高い温泉はあちこちにある。これに「もてなし」というメニューを加わえたのが日本流である。その「もてなし」の独自の進化が能登にある。以下、講義の概略を。 この田の神様には特徴がある。田の神様は稲穂で目を突いて、目が不自由であるという設定になっている。どちらか片方が不自由であったり、両目という場合、夫婦そろって不自由という、家々によってその設定が異なっている。目が不自由な神様をおもてなしするためにどうすればよいのか、それぞれ家々で考える。神様が転ばないように「神様、敷居が高いのでまたいでください」と本当に手を引くようにして座敷まで迎えたり、「どうぞ、お風呂でございます。熱いです」といって目の不自由さを家の主がカバーしいる。「もてなし」をホスピタリティ(hospitality)と訳する。あえのことは病院での介護や介助に近い意味合いのもてなし方になる。しかも、自分の家の構造によって、それぞれもてなし方が違う。自らイマジネーションを膨らませ、自身が不自由であったと仮定すれば、どのように介助してほしいかとあれこれ自ら考えることになる。全知全能の神様であったり、不自由さがない神様だったら一律でパターン化された儀礼になっていたかもしれない。

この田の神様には特徴がある。田の神様は稲穂で目を突いて、目が不自由であるという設定になっている。どちらか片方が不自由であったり、両目という場合、夫婦そろって不自由という、家々によってその設定が異なっている。目が不自由な神様をおもてなしするためにどうすればよいのか、それぞれ家々で考える。神様が転ばないように「神様、敷居が高いのでまたいでください」と本当に手を引くようにして座敷まで迎えたり、「どうぞ、お風呂でございます。熱いです」といって目の不自由さを家の主がカバーしいる。「もてなし」をホスピタリティ(hospitality)と訳する。あえのことは病院での介護や介助に近い意味合いのもてなし方になる。しかも、自分の家の構造によって、それぞれもてなし方が違う。自らイマジネーションを膨らませ、自身が不自由であったと仮定すれば、どのように介助してほしいかとあれこれ自ら考えることになる。全知全能の神様であったり、不自由さがない神様だったら一律でパターン化された儀礼になっていたかもしれない。 この天母地区というのは、台北市の北部にあり、日本人学校やアメリカンスクール、大使館などがある、ちょっとした高級住宅街でもある。中心街には日系デパートの高島屋もある。「士東市場」と書かれたビルがあり、のぞくと市民の台所といった感じの食材市場が広がっていた。2階建てで、1階が食材市場、2階がグルメ店や小物店などがずらりと並ぶ。鮮魚の店ではサケやタイ、マグロに並んで食用カエルを盛った皿も並んでいた。冷蔵庫に目をやると「松葉蟹」の冷凍ものも。精肉の店では、店員が烏骨鶏とおぼしき足の黒いニワトリをさばいていた。日本の食材市場と違うのは、その場で解体と処理と販売をする点だ=写真・上=。日本の場合、鮮魚は目の前でさばくにしても、精肉となると客にそこまでは見せないだろう。この市場では、トサカのついたニワトリの首がまな板の周辺に転がっていた。それぞれの国民の感性の違いはあるにしても、精肉の鮮度が「見える化」されていて、それが価値だと思えば、日本人も納得できるかもしれない。

この天母地区というのは、台北市の北部にあり、日本人学校やアメリカンスクール、大使館などがある、ちょっとした高級住宅街でもある。中心街には日系デパートの高島屋もある。「士東市場」と書かれたビルがあり、のぞくと市民の台所といった感じの食材市場が広がっていた。2階建てで、1階が食材市場、2階がグルメ店や小物店などがずらりと並ぶ。鮮魚の店ではサケやタイ、マグロに並んで食用カエルを盛った皿も並んでいた。冷蔵庫に目をやると「松葉蟹」の冷凍ものも。精肉の店では、店員が烏骨鶏とおぼしき足の黒いニワトリをさばいていた。日本の食材市場と違うのは、その場で解体と処理と販売をする点だ=写真・上=。日本の場合、鮮魚は目の前でさばくにしても、精肉となると客にそこまでは見せないだろう。この市場では、トサカのついたニワトリの首がまな板の周辺に転がっていた。それぞれの国民の感性の違いはあるにしても、精肉の鮮度が「見える化」されていて、それが価値だと思えば、日本人も納得できるかもしれない。 米屋があった。台湾産、タイ産など並ぶが、地元台湾産で一番値段が高かったのが「鴨間米」で一斤(600㌘)で65台湾ドル。「有機米」とも書き添えられてあったので、カモを水田に放ち、肥料と除草をまかなう栽培方法かと想像した。さらに値段でひと際目を引いたのは「越光米」、コシヒカリである。一斤(600㌘)85台湾ドル、今のレート換算で日本円にして240円ほど。1キロ計算では400円ほど。日本のスーパーマーケットで売られている米の値段と比べても、1キロ400円は高い。

米屋があった。台湾産、タイ産など並ぶが、地元台湾産で一番値段が高かったのが「鴨間米」で一斤(600㌘)で65台湾ドル。「有機米」とも書き添えられてあったので、カモを水田に放ち、肥料と除草をまかなう栽培方法かと想像した。さらに値段でひと際目を引いたのは「越光米」、コシヒカリである。一斤(600㌘)85台湾ドル、今のレート換算で日本円にして240円ほど。1キロ計算では400円ほど。日本のスーパーマーケットで売られている米の値段と比べても、1キロ400円は高い。 「台湾では、日本語ができて、格式を誇る旅館の最前線の社員ですので、日本でいえばスチュワーデスのような憧れの職業なんです」。 後日、台北・北投温泉の加賀屋を経営する株式会社「日勝生加賀屋」の副社長、徳光重人氏に取材するチャンスを得た。会社は台湾のデベロッパー「日勝生活技研」と日本の「加賀屋」がともに出資する合弁会社だが、主な出資と土地建物の所有は日勝生活技研である。2004年6月に日勝生加賀屋が日本の加賀屋とフランチャイズ契約(20年間)を結び、台湾の加賀屋は建築から料理、もてなしの様式、すべてが日本の加賀屋流だ。

「台湾では、日本語ができて、格式を誇る旅館の最前線の社員ですので、日本でいえばスチュワーデスのような憧れの職業なんです」。 後日、台北・北投温泉の加賀屋を経営する株式会社「日勝生加賀屋」の副社長、徳光重人氏に取材するチャンスを得た。会社は台湾のデベロッパー「日勝生活技研」と日本の「加賀屋」がともに出資する合弁会社だが、主な出資と土地建物の所有は日勝生活技研である。2004年6月に日勝生加賀屋が日本の加賀屋とフランチャイズ契約(20年間)を結び、台湾の加賀屋は建築から料理、もてなしの様式、すべてが日本の加賀屋流だ。 セプトなどにやり取りをしていると「それでは能登の里山里海が世界農業遺産(GIAHS)に認定されたこととツーリズムについて、宇野さん、話して」と指名を受けてしまった。講義をする大学は、国立台北護理健康大学の旅遊健康研究所(大学院ヘルスツーリズム研究科)。日程は11月5日、テーマは「世界農業遺産(GIAHS)に登録された能登半島のツーリムズ」と決まった。

セプトなどにやり取りをしていると「それでは能登の里山里海が世界農業遺産(GIAHS)に認定されたこととツーリズムについて、宇野さん、話して」と指名を受けてしまった。講義をする大学は、国立台北護理健康大学の旅遊健康研究所(大学院ヘルスツーリズム研究科)。日程は11月5日、テーマは「世界農業遺産(GIAHS)に登録された能登半島のツーリムズ」と決まった。

ている。温泉ツーリズムといえば能登半島の和倉温泉、そして「プロが選ぶ日本のホテル・旅館100選」(主催:旅行新聞社)で31年連続日本一の加賀屋を引き合いに出さないわけにはいかない。北投の加賀屋の取材予約はあす5日の夕方だった。まずは挨拶に思い向かったのだが、現地のマネージャーから丁寧に館内を案内され、取材が事実上早まったかたちになった。

ている。温泉ツーリズムといえば能登半島の和倉温泉、そして「プロが選ぶ日本のホテル・旅館100選」(主催:旅行新聞社)で31年連続日本一の加賀屋を引き合いに出さないわけにはいかない。北投の加賀屋の取材予約はあす5日の夕方だった。まずは挨拶に思い向かったのだが、現地のマネージャーから丁寧に館内を案内され、取材が事実上早まったかたちになった。

この文庫のコンセプトそのものが意義深い。ヨーロッパでは、中世まですべての知識は口伝か写本として伝達されるのみだった。つまり、知識は限られた人々の占有物だった。ところが、グーテンベルクの活版印刷術の発明によって、知識の流通量が爆発的に広がった。科学と技術の発展の速さは知識の伝達の速さに関係するとも言われる。つまり、「グーテンベルク以降」が科学・工学の夜明けという訳である。

この文庫のコンセプトそのものが意義深い。ヨーロッパでは、中世まですべての知識は口伝か写本として伝達されるのみだった。つまり、知識は限られた人々の占有物だった。ところが、グーテンベルクの活版印刷術の発明によって、知識の流通量が爆発的に広がった。科学と技術の発展の速さは知識の伝達の速さに関係するとも言われる。つまり、「グーテンベルク以降」が科学・工学の夜明けという訳である。 九谷焼の若手の絵付職人、造形作家、問屋、北陸先端大学の研究者らが集まり、現代人のニーズやライフスタイルに合った九谷焼をつくろうと創作した作品が並ぶ。九谷焼といえば皿や花器などをイメージするが、置物、それも昆虫のオブジェだ。

九谷焼の若手の絵付職人、造形作家、問屋、北陸先端大学の研究者らが集まり、現代人のニーズやライフスタイルに合った九谷焼をつくろうと創作した作品が並ぶ。九谷焼といえば皿や花器などをイメージするが、置物、それも昆虫のオブジェだ。 世界遺産の合掌集落で知られる白川村。1300年続くとされる祭りは、秋の豊作を喜び、五穀豊穣を祈る祭り。酒造メーカーではなく、神社の酒蔵で造られるのがどぶろくだ。冬場に蒸した酒米に麹(こうじ)、水を混ぜ、春に熟成するのを待つ。ろ過はしないため白く濁るため「濁り酒」とも呼ばれる。その年の気温によって味やアルコール度数に違いが生じる。暖冬だとアルコール度数が落ち、酸っぱさが増す。村内にはどぶろくを造る神社が鳩谷を含め3ヵ所あり、祭りは出来、不出来の品評会にもなる。だからつい飲み過ぎて、腰が立たなく人が多ければ多いほど、どぶろくを造る杜氏(とうじ)はほくそ笑むらしい。「杜氏みょうりに尽きる」と。どぶろく一升(1.8㍑)飲めば、間違いなく三日酔いだとか。そんな話をしてくれたのは、腰かけた境内の石段の隣に座った村の年配男性だった。

世界遺産の合掌集落で知られる白川村。1300年続くとされる祭りは、秋の豊作を喜び、五穀豊穣を祈る祭り。酒造メーカーではなく、神社の酒蔵で造られるのがどぶろくだ。冬場に蒸した酒米に麹(こうじ)、水を混ぜ、春に熟成するのを待つ。ろ過はしないため白く濁るため「濁り酒」とも呼ばれる。その年の気温によって味やアルコール度数に違いが生じる。暖冬だとアルコール度数が落ち、酸っぱさが増す。村内にはどぶろくを造る神社が鳩谷を含め3ヵ所あり、祭りは出来、不出来の品評会にもなる。だからつい飲み過ぎて、腰が立たなく人が多ければ多いほど、どぶろくを造る杜氏(とうじ)はほくそ笑むらしい。「杜氏みょうりに尽きる」と。どぶろく一升(1.8㍑)飲めば、間違いなく三日酔いだとか。そんな話をしてくれたのは、腰かけた境内の石段の隣に座った村の年配男性だった。