☆フジテレビ問題をきっかけに、スポンサーの「テレビ離れ」となるのか

広告最大手の電通はきのう27日付の公式サイトで「2024年 日本の広告費」をニュースリリースしている。それによると、日本全体の広告費は前年比4.9%増の7兆6730億円で、3年連続で過去最高を更新した。好調な企業業績や消費意欲の高まりを受けて広告出稿が増えたと分析している。以下、電通サイトの記事から引用。

好調な広告の牽引役となっているのがインターネット広告費で前年より9.6%増の3兆6517億円、広告費全体の47.6%、ほぼ5割を占めている。SNS上の縦型動画に加え、「TVer」「ABEMA」などを含むネットに接続する「コネクテッドTV」などの動画広告がけん引した。電子商取引(EC)サイトの広告も伸びた。ネット広告費の推計を始めた1996年以来増え続けている。

ネット広告ほどの勢いはないが、新聞・テレビ・雑誌・ラジオの「マスコミ4媒体」もわずかながら増え、0.9%増の2兆3363億円だった。前年を超えたのは3年ぶり。ただ、4媒体の中でも明暗がある。新聞広告費は3417億円で前年比97.3%とマイナスになっている。出稿する広告業種は、流通・小売業で回復したものの、食品は前年に続き減少し、コロナ禍からの回復傾向にあった交通・レジャーも減少した。テレビ広告は1兆7605億円で前年比101.5%、3年ぶりで前年比を超えた。タイム広告(番組提供)はパリ2024オリ・パラなど大型スポーツ大会などで好調に推移したものの、能登半島地震による被災や、不透明な世界情勢などの影響を受けて前年を下回った。スポット広告は、半導体不足の解消などにより自動車・関連品が復調した。

ネット広告ほどの勢いはないが、新聞・テレビ・雑誌・ラジオの「マスコミ4媒体」もわずかながら増え、0.9%増の2兆3363億円だった。前年を超えたのは3年ぶり。ただ、4媒体の中でも明暗がある。新聞広告費は3417億円で前年比97.3%とマイナスになっている。出稿する広告業種は、流通・小売業で回復したものの、食品は前年に続き減少し、コロナ禍からの回復傾向にあった交通・レジャーも減少した。テレビ広告は1兆7605億円で前年比101.5%、3年ぶりで前年比を超えた。タイム広告(番組提供)はパリ2024オリ・パラなど大型スポーツ大会などで好調に推移したものの、能登半島地震による被災や、不透明な世界情勢などの影響を受けて前年を下回った。スポット広告は、半導体不足の解消などにより自動車・関連品が復調した。

4媒体の中で伸び率が高かったのはラジオ広告で、前年比102.0%の1162億円となっている。多様な音声コンテンツを届ける音声メディアへの関心が高まり、radikoを含むデジタルオーディオ広告の増加とともに、地上波ラジオ放送における広告にも波及している。業種別では日常シーンに溶け込みやすい食品や交通・レジャーが二桁の伸び。

以下は自身の目線。CMからさまざまなことが見えてくる。世界市場ではネット広告はすでに6割近い。日本でも2025年は50%を超えるだろう。一方で、新聞の凋落は加速しそうだ。部数と広告の減少の影響で、ローカル紙では夕刊の休刊が相次いでいる。テレビ広告もこれから順調に推移するだろうか。中居問題に連動したフジテレビでは、CMをACジャパンに差し替えたスポンサーが1月末時点で311社に上っているとメディア各社が報じている。これはフジテレビ問題というより、スポンサーの「テレビ離れ」ではないだろうか。この際、テレビ広告からネット広告に乗り換える、そのような雰囲気が漂っていると感じる。あくまでも憶測だ。

⇒28日(金)夜・金沢の天気 くもり

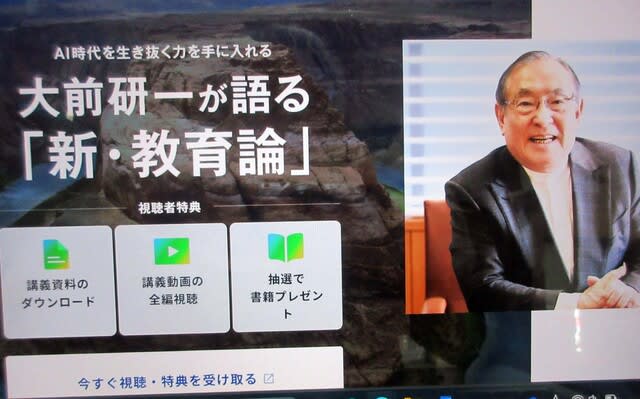

メールマガジンの中では理路整然と酷評するとのイメージがある大前氏だが、被災者の気持ちに寄り添ったこの記事内容に別の一面を見た思いだった。その大前氏が創業した教育関連企業「Aoba-BBT」が金沢市のミッション系スクールとして知られる北陸学院と業務提携を結ぶことになったと、地元メディア各社が報じている。大前氏は1998年に株式会社「ビジネス・ブレークスルー」を設立し、インターネットを介して学ぶオンライン大学やインターナショナルスクール、社会人向けのリスキリング(学び直し)スクールを運営。2023年10月に社名を「Aoba-BBT」として、これまでの社会人向けの実践的マネジメント教育に加え、幼児教育から高等学校課程までの国際教育を加えた。

メールマガジンの中では理路整然と酷評するとのイメージがある大前氏だが、被災者の気持ちに寄り添ったこの記事内容に別の一面を見た思いだった。その大前氏が創業した教育関連企業「Aoba-BBT」が金沢市のミッション系スクールとして知られる北陸学院と業務提携を結ぶことになったと、地元メディア各社が報じている。大前氏は1998年に株式会社「ビジネス・ブレークスルー」を設立し、インターネットを介して学ぶオンライン大学やインターナショナルスクール、社会人向けのリスキリング(学び直し)スクールを運営。2023年10月に社名を「Aoba-BBT」として、これまでの社会人向けの実践的マネジメント教育に加え、幼児教育から高等学校課程までの国際教育を加えた。 経験豊富なAoba-BBTと業務提携を結ぶことになった。IBを通じて世界を学ぶと同時に、カリキュラムを取得すると海外の大学の入学資格になるメリットもある。

経験豊富なAoba-BBTと業務提携を結ぶことになった。IBを通じて世界を学ぶと同時に、カリキュラムを取得すると海外の大学の入学資格になるメリットもある。 寒波の最中(23日)に輪島市をめぐった話の続き。去年元日の能登地震で商店や民家など240棟が焼けた朝市通り周辺に行くと雪原が広がっていた=写真・上=。焼け焦げたビルなどの解体作業が進み、かつて朝市でにぎわった風景とは一変した。行政は、地域復興のシンボルプロジェクトとして、「輪島朝市周辺再生」を掲げている。朝市と商店街、住まいの共生を目指した市街地整備を行うとのコンセプトで、市民からの意見を募るパブリックコメントを経て、今月中には正式に決定すると報じられている。ところで気になるのは人気スポットの一つだった「永井豪記念館」のことだ。あの『マジンガーZ』や『キューティーハニー』などの漫画家・永井豪氏は同市出身で、2009年に行政が記念館を創り、永井氏は名誉館長を務めていた。記念館は再建されるのだろうか。

寒波の最中(23日)に輪島市をめぐった話の続き。去年元日の能登地震で商店や民家など240棟が焼けた朝市通り周辺に行くと雪原が広がっていた=写真・上=。焼け焦げたビルなどの解体作業が進み、かつて朝市でにぎわった風景とは一変した。行政は、地域復興のシンボルプロジェクトとして、「輪島朝市周辺再生」を掲げている。朝市と商店街、住まいの共生を目指した市街地整備を行うとのコンセプトで、市民からの意見を募るパブリックコメントを経て、今月中には正式に決定すると報じられている。ところで気になるのは人気スポットの一つだった「永井豪記念館」のことだ。あの『マジンガーZ』や『キューティーハニー』などの漫画家・永井豪氏は同市出身で、2009年に行政が記念館を創り、永井氏は名誉館長を務めていた。記念館は再建されるのだろうか。 観光名所として知られる白米千枚田に行った。分厚い雲に荒波が打ち寄せている。日本海の冬の海を感じさせる。大雪で千枚田はすっぽり雪に埋もれていた。秋には黄金の絨毯を敷き詰めたような稲穂で覆いつくされる棚田が白く染まっている。ネイビーブルーの海の色とのコントラストが印象に残る。白米千枚田は4㌶の斜面に1004枚の棚田が広がり、2001年に文化庁の「国指定文化財名勝」に指定され、2011年には国連食糧農業機関(FAO)から認定された世界農業遺産「能登の里山里海」のシンボル的なエリアだった。ところが能登地震で田んぼの多くに亀裂が入り、去年耕作されたのは120枚だった。その後、田んぼの修復はどこまで進んだのだろうか。4月に入ると田起こしが始まる。

観光名所として知られる白米千枚田に行った。分厚い雲に荒波が打ち寄せている。日本海の冬の海を感じさせる。大雪で千枚田はすっぽり雪に埋もれていた。秋には黄金の絨毯を敷き詰めたような稲穂で覆いつくされる棚田が白く染まっている。ネイビーブルーの海の色とのコントラストが印象に残る。白米千枚田は4㌶の斜面に1004枚の棚田が広がり、2001年に文化庁の「国指定文化財名勝」に指定され、2011年には国連食糧農業機関(FAO)から認定された世界農業遺産「能登の里山里海」のシンボル的なエリアだった。ところが能登地震で田んぼの多くに亀裂が入り、去年耕作されたのは120枚だった。その後、田んぼの修復はどこまで進んだのだろうか。4月に入ると田起こしが始まる。 雪に埋もれた文化財。日本史で知られる平氏と源氏が一戦を交えた壇ノ浦の戦い(1185年)。平家が敗れて一族の平時忠が能登に流刑となり、その子孫が輪島市町野地区に根付いて製塩業や海運業など営み、現在も2軒の時国家が継承されている。2軒の住宅(国の重要文化財・2003年指定)のうち上時国家が去年元日の地震で倒壊した。9月の記録的な大雨では裏山が崩れ、敷地全体に被害が及んでいた。現地をめぐると、主屋の屋根にこんもりと雪が積もり、倒壊家屋の様子すらうかがえない。能登の歴史を語る古文書などは国立文化財機構のスタッフが中心となって「文化財レスキュー」活動を行い運び出している。被災地では一般住宅の公費解体は進んでいるが、上時国家を含めた文化財の復旧が本格的に動き出すのはいつなのか。まだ見えてこない。

雪に埋もれた文化財。日本史で知られる平氏と源氏が一戦を交えた壇ノ浦の戦い(1185年)。平家が敗れて一族の平時忠が能登に流刑となり、その子孫が輪島市町野地区に根付いて製塩業や海運業など営み、現在も2軒の時国家が継承されている。2軒の住宅(国の重要文化財・2003年指定)のうち上時国家が去年元日の地震で倒壊した。9月の記録的な大雨では裏山が崩れ、敷地全体に被害が及んでいた。現地をめぐると、主屋の屋根にこんもりと雪が積もり、倒壊家屋の様子すらうかがえない。能登の歴史を語る古文書などは国立文化財機構のスタッフが中心となって「文化財レスキュー」活動を行い運び出している。被災地では一般住宅の公費解体は進んでいるが、上時国家を含めた文化財の復旧が本格的に動き出すのはいつなのか。まだ見えてこない。 前回ブログの続き。寒波の3連休の初日(22日)に「顕著な大雪に関するに気象情報」が出された輪島市に、きのう往復で現地に行き、イベントを見物してきた。同市町野町で開催された一日限りのFMラジオの生放送。同市町野支所には住民も見学できる公開スタジオが設けられ、元NHKアナウンサーの女性とフリーパーソナリティの男性が司会を務め、地元の住民がゲスト出演していた=写真・上=。30分ほどだったが、自身も見学させてもらった。金沢から移住してきた農業者の若者は、「町野の人は意外と時間にうるさいですよ。寄り合いの集合時間の5分前に着いても、『遅い』としかられるんですよ」などと地元ネタで盛り上がっていた。

前回ブログの続き。寒波の3連休の初日(22日)に「顕著な大雪に関するに気象情報」が出された輪島市に、きのう往復で現地に行き、イベントを見物してきた。同市町野町で開催された一日限りのFMラジオの生放送。同市町野支所には住民も見学できる公開スタジオが設けられ、元NHKアナウンサーの女性とフリーパーソナリティの男性が司会を務め、地元の住民がゲスト出演していた=写真・上=。30分ほどだったが、自身も見学させてもらった。金沢から移住してきた農業者の若者は、「町野の人は意外と時間にうるさいですよ。寄り合いの集合時間の5分前に着いても、『遅い』としかられるんですよ」などと地元ネタで盛り上がっていた。 放送時間は午前10時から午後3時までの5時間だったが、主催した団体「町野復興プロジェクト実行委員会」では将来の開局を目指している。被災地のこうした臨時のFM放送は「災害FM」と呼ばれ、災害の軽減に役立つ情報を伝える目的で開局が可能。放送器材は総務省総合通信局から貸与される。被災者にとっては「情報こそライフライン」である。定期放送に期待したい。

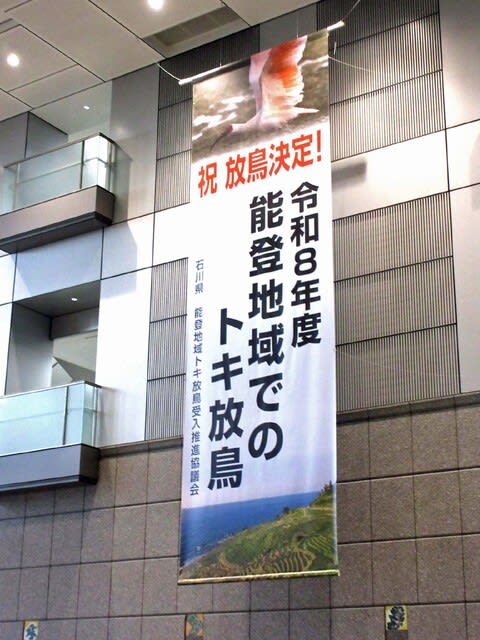

放送時間は午前10時から午後3時までの5時間だったが、主催した団体「町野復興プロジェクト実行委員会」では将来の開局を目指している。被災地のこうした臨時のFM放送は「災害FM」と呼ばれ、災害の軽減に役立つ情報を伝える目的で開局が可能。放送器材は総務省総合通信局から貸与される。被災者にとっては「情報こそライフライン」である。定期放送に期待したい。 した大型プリンターで作製したもの。行政では「復興デザインセンター」をすでに整備していて、タペストリーを情報発信の一つとして今後活用していくようだ。

した大型プリンターで作製したもの。行政では「復興デザインセンター」をすでに整備していて、タペストリーを情報発信の一つとして今後活用していくようだ。 被災地の積雪の様子を見にきょう日帰りで輪島市に行ってきた。同市宅田町の仮設住宅に立ち寄ると、積雪は30㌢ほどだろうか、かなりの雪の量だ。中には雪だるまもあって雪を楽しんで様子もうかがえた=写真・上=。一つ気になったのは、それぞれの仮設住宅では玄関の前は除雪してあるものの、除雪もなく長靴の跡もない住宅がところどころある。不在なのか、あるいは冬ごもりで外出していないのかと案じた。仮設住宅は高齢者が比較的多いといわれているので、積雪で親族の家に身を寄せて不在なのか、と思ったりもした。

被災地の積雪の様子を見にきょう日帰りで輪島市に行ってきた。同市宅田町の仮設住宅に立ち寄ると、積雪は30㌢ほどだろうか、かなりの雪の量だ。中には雪だるまもあって雪を楽しんで様子もうかがえた=写真・上=。一つ気になったのは、それぞれの仮設住宅では玄関の前は除雪してあるものの、除雪もなく長靴の跡もない住宅がところどころある。不在なのか、あるいは冬ごもりで外出していないのかと案じた。仮設住宅は高齢者が比較的多いといわれているので、積雪で親族の家に身を寄せて不在なのか、と思ったりもした。 同市杉平町の被災した漆器店に、国内外の被災地での支援活動などで世界的に知られる建築家、坂茂(ばん・しげる)氏が設計した輪島塗の仮設工房があると聞いて訪れた。大雪で仮設工房の屋根や出入り口にはかなりの雪が積もっていた=写真・中=。去年3月に建設されたもので、工房の柱などは「紙管」と呼ばれる硬い筒状に加工した再生紙でできている。広さ12畳の工房は2棟で、輪島塗の職人の作業場として活用されているようだ。坂氏の設計は、珠洲市の見附島近くにある仮設住宅も知られる。こうした災害地における仮設住宅や緊急避難所の設計に尽力し、人間生活を助ける即効性の高い仕事は特筆すべきものがあるとして、文化庁に設置

同市杉平町の被災した漆器店に、国内外の被災地での支援活動などで世界的に知られる建築家、坂茂(ばん・しげる)氏が設計した輪島塗の仮設工房があると聞いて訪れた。大雪で仮設工房の屋根や出入り口にはかなりの雪が積もっていた=写真・中=。去年3月に建設されたもので、工房の柱などは「紙管」と呼ばれる硬い筒状に加工した再生紙でできている。広さ12畳の工房は2棟で、輪島塗の職人の作業場として活用されているようだ。坂氏の設計は、珠洲市の見附島近くにある仮設住宅も知られる。こうした災害地における仮設住宅や緊急避難所の設計に尽力し、人間生活を助ける即効性の高い仕事は特筆すべきものがあるとして、文化庁に設置 されている国の栄誉機関「日本芸術院」の新会員に選ばれている(2月21日付・メディア各社の報道)。

されている国の栄誉機関「日本芸術院」の新会員に選ばれている(2月21日付・メディア各社の報道)。 起き、全線で対面通行が可能になったのは9月だった。ただ、道路は蛇行や凹凸の状態が続いていて、除雪車が入っての作業は大変だろう。

起き、全線で対面通行が可能になったのは9月だった。ただ、道路は蛇行や凹凸の状態が続いていて、除雪車が入っての作業は大変だろう。 もてなしドームと鼓門はセットになっていて、金沢市が駅東口を整備した。完成したのは2005年3月。市は「金沢のゲートウェイ(正面玄関)」を造ろうと、170億円を投資した。その10年後の2015年3月に北陸新幹線の金沢開業が始まった。それまで市民の間では金沢駅は交通の要所ではあったものの辺鄙(へんぴ)な建物のイメージがあった。それが、金沢市の先行投資に刺激されたのだろうか、新幹線開業を前に普通の新幹線駅では見られないようなアッと驚くような駅にリニューアルされた。コンコースを歩けば美術作品が楽しめるのだ。

もてなしドームと鼓門はセットになっていて、金沢市が駅東口を整備した。完成したのは2005年3月。市は「金沢のゲートウェイ(正面玄関)」を造ろうと、170億円を投資した。その10年後の2015年3月に北陸新幹線の金沢開業が始まった。それまで市民の間では金沢駅は交通の要所ではあったものの辺鄙(へんぴ)な建物のイメージがあった。それが、金沢市の先行投資に刺激されたのだろうか、新幹線開業を前に普通の新幹線駅では見られないようなアッと驚くような駅にリニューアルされた。コンコースを歩けば美術作品が楽しめるのだ。 は、金沢で江戸時代初期より360年の伝統をもつ大樋焼の陶芸家、十代大樋長左衛門氏の作品『日月の煌き』=写真・下=。作品には、月の満ち欠けや太陽が描かれ、時の流れと金沢の春夏秋冬を感じさせる。こうした陶板や門型柱24本の作品を見て回ると、さながら「エキナカ美術館」の雰囲気だ。

は、金沢で江戸時代初期より360年の伝統をもつ大樋焼の陶芸家、十代大樋長左衛門氏の作品『日月の煌き』=写真・下=。作品には、月の満ち欠けや太陽が描かれ、時の流れと金沢の春夏秋冬を感じさせる。こうした陶板や門型柱24本の作品を見て回ると、さながら「エキナカ美術館」の雰囲気だ。 きのう午後、JR金沢駅周辺に用事があって出かけた。吹雪いていて、あの鼓門(つづみもん)がぼんやりとかすんで見えた=写真・中=。鼓のカタチをした、高さ14㍍ほどの2本の太い柱に支えられた門構えは圧巻である。金沢駅での待ち合わせ場所と言えば鼓門で定着している。ここで記念撮影は見慣れた光景でもある。それが、吹雪のせいか人影はまばらだった。雪を珍しそうに眺め、鼓門をバックに撮影するインバウンド観光の人たちもいるにはいた。それにしても、雪でかすむ鼓門を眺めていると、長谷川等伯の松林図屏風(国宝)のような風景イメージが沸いてくる。

きのう午後、JR金沢駅周辺に用事があって出かけた。吹雪いていて、あの鼓門(つづみもん)がぼんやりとかすんで見えた=写真・中=。鼓のカタチをした、高さ14㍍ほどの2本の太い柱に支えられた門構えは圧巻である。金沢駅での待ち合わせ場所と言えば鼓門で定着している。ここで記念撮影は見慣れた光景でもある。それが、吹雪のせいか人影はまばらだった。雪を珍しそうに眺め、鼓門をバックに撮影するインバウンド観光の人たちもいるにはいた。それにしても、雪でかすむ鼓門を眺めていると、長谷川等伯の松林図屏風(国宝)のような風景イメージが沸いてくる。 ふと鼓門の下を見ると、まるで参道のようにまっすぐに除雪がしてあった。さすが、金沢駅のまさに山門のような鼓門なので係員が雪すかしをしたのだろうと思っていたが、パンフレットをチェックすると、「無散水融雪装置」と書かれてあって、水をまく融雪ではなく、道路にあたる地面の下に温かな地下水をくみあげる放熱管が敷いてあり、道路の上の雪が溶ける仕組みとなっている。初めて知った。

ふと鼓門の下を見ると、まるで参道のようにまっすぐに除雪がしてあった。さすが、金沢駅のまさに山門のような鼓門なので係員が雪すかしをしたのだろうと思っていたが、パンフレットをチェックすると、「無散水融雪装置」と書かれてあって、水をまく融雪ではなく、道路にあたる地面の下に温かな地下水をくみあげる放熱管が敷いてあり、道路の上の雪が溶ける仕組みとなっている。初めて知った。 =写真・下=。松の木は五葉松だろうか。ほかの季節ならば気にもならないビルと松の木だが、雪吊りが施された松の木はその形状からまるで天に向かってようにも見える。それが妙に高層ビルを意識しているような存在感を漂わせる。

=写真・下=。松の木は五葉松だろうか。ほかの季節ならば気にもならないビルと松の木だが、雪吊りが施された松の木はその形状からまるで天に向かってようにも見える。それが妙に高層ビルを意識しているような存在感を漂わせる。 た。外の寒気と総湯の湯の温度差から血圧が上昇・降下して、心筋梗塞などが発生したのかもしれない。10数年ほど前、学生たちと「能登スタディツアー」で訪れたのがきっかけで、以降何度かお会いした。前向きな発想をする人で、能登地震で被災した自らの旅館の再建を進めるかたわら、能登の震災復興プロジェクトのリーダーとして旗振り役を担う、存在感のある人だった。冥福を祈る。

た。外の寒気と総湯の湯の温度差から血圧が上昇・降下して、心筋梗塞などが発生したのかもしれない。10数年ほど前、学生たちと「能登スタディツアー」で訪れたのがきっかけで、以降何度かお会いした。前向きな発想をする人で、能登地震で被災した自らの旅館の再建を進めるかたわら、能登の震災復興プロジェクトのリーダーとして旗振り役を担う、存在感のある人だった。冥福を祈る。