夏休みの子ども向けの講演を大学で依頼され、「それでは小学生のためのマスメディア論でも話しましょうか」と気軽に引き受けたのが悩みのタネになった。これまで中学3年生の総合学習の時間にはマスメディア論について講義したことが何度かある。今回は対象年齢がさらに下がり小学生高学年(5,6年)なので、11歳から12歳、ということは自分の年と45年以上も年齢差がある。この子たちに、まず言葉が通じるだろうか、スライドの漢字はどこまで読めるだろうか、テレビや新聞のことを話してレスポンス(反応)はあるのだろうか、何をどう話し、話のつかみをどうしようかなどと考えると、眠れない日も。小学生に語ることの難しさをかみしめながらその日を迎えた。きょう28日午後2時、「小学生のためのマスメディア論」を金沢大学サテライト・プラザで。その顛末を記す。

上記の悩ましさを同僚に話すと、「普通にやればいいのでは」と言われた。でも、その小学生の普通が理解できないから悩むのだ。もともとサービス精神が私にはあるのだろう。大学生の講義でも、もっと分かりやすく、面白い授業になどと考え、時間をかけてスライドをつい凝ったものにしてしまう性分である。普通の授業でもそうだが、「つかみ」が大切である。相手の気持ちを引きつけるための話題こと。このつかみがうまくいくと授業全体がふわっと離陸して、上昇気流に乗ることができる。つかみのキーワードは簡単な話、「けさテレビで○○を見たか」である。つまり、話の鮮度だ。幸い、きょうはロンドンオリンピックの開会式の模様が早朝からテレビで放送していた。これを使わない手はない。「いよいよ始まったね、オリンピック、朝の開会式、テレビでやってたね。テレビ見た人、手を揚げて」から講演を始めた。つかみの話の落ちは、オリンピックをテレビで放送するためにテレビ局はお金(放映権料)を国ごとに払っている、日本人は1人当たり2.9ドル(226円)、「だらか一生懸命に応援しよう」である。前列の男の子の目が輝いたので、こちらも話に弾みがついた。

上記の悩ましさを同僚に話すと、「普通にやればいいのでは」と言われた。でも、その小学生の普通が理解できないから悩むのだ。もともとサービス精神が私にはあるのだろう。大学生の講義でも、もっと分かりやすく、面白い授業になどと考え、時間をかけてスライドをつい凝ったものにしてしまう性分である。普通の授業でもそうだが、「つかみ」が大切である。相手の気持ちを引きつけるための話題こと。このつかみがうまくいくと授業全体がふわっと離陸して、上昇気流に乗ることができる。つかみのキーワードは簡単な話、「けさテレビで○○を見たか」である。つまり、話の鮮度だ。幸い、きょうはロンドンオリンピックの開会式の模様が早朝からテレビで放送していた。これを使わない手はない。「いよいよ始まったね、オリンピック、朝の開会式、テレビでやってたね。テレビ見た人、手を揚げて」から講演を始めた。つかみの話の落ちは、オリンピックをテレビで放送するためにテレビ局はお金(放映権料)を国ごとに払っている、日本人は1人当たり2.9ドル(226円)、「だらか一生懸命に応援しよう」である。前列の男の子の目が輝いたので、こちらも話に弾みがついた。

マスメディア(Mass Media)とは何か。「ニュースや情報として多くの人に届く電波や印刷物のこと」と言いたいのだが、どう表現すればよいか。テレビとラジオは「電波メディア」、新聞や雑誌は「活字メディア」と言われている。最近ではインターネットもマスメディアの仲間入りをしていて、ツイッターやフェイスブックなどは「ソーシャルメディア」などと呼ばれている。電波メディアの「電波」の意味を小学生は理解し難い。そこで東京スカイツリーの写真をスライドで見せて、「目には見えないけど、ここからテレビの電波が出ている。それを家庭のアンテナで受けてテレビを見ることができる。スカイツリーって、テレビの電波を発射するタワーなんだ」(現在スカイツリーから試験電波、2013年1月本放送)と。では、なぜ東京タワー(333㍍)からスカイツリー(634㍍)なのか。「東京は100㍍以上の高さのビルが500近く建っている。これによって、電波障害が起きやすい。だから、東京タワーより高いタワーからの電波だと家庭に届きやすい」

「ニュースは知識のワクチン」という言葉がある。悪性のインフルエンザなどが流行する恐れがある場合、予防接種でワクチンを打っておけば、免疫がついて病気にかからない。それと同じように、まちがった情報やうわさにまどわされないために、普段から新聞やテレビのニュースを読んだり見たりすることで、まちがえのない判断ができるようになる。「知識のワクチン」ニュースをつくるために新聞やテレビや記者は事件や事故の現場に行き、状況を確かめる。さらに、目撃者や警察の人から話を聞く。これは正確なニュースを伝えるための基本だ。逆に、記者としてしてはいけないことは、現場に行かずに人のうわさでニュースをつくる、目撃者や警察に確かめずにニュースをつくることだ。マスメディアの業界用語では「裏取りのないニュース」と言う。

ここで記者はどのようにニュース原稿を書くのか。原稿には「5W1H」の基本がある。when(いつ)、where(どこで)、who(だれが)、what(何を)、which(どれを)、how(どのように)というニュースの基本的な構成、つまり部品を集めることだ。原稿を書くときのコツは、形容詞を使わないこと。普段よく、「高いビル」「美しい花」「長い道」「深い海」などと言ったり書いたりしている。しかし、形容詞は読む人、見る人によって感じ方が異なる。 そのため、記事は多くの人にわかるように、なるべく客観的に数値などをもちいて表現する。たとえば、「7階建て高さ20㍍のビル」や「赤と白の花を咲かせたチューリップ」「300㌔も続く道」「水深100㍍の海」と表現した方が分かりやすい。

原稿を書くために決まりがある。『記者ハンドブック』(共同通信社)は一般の書店でも売られている。動物、植物、野菜などは新聞やテレビではカタナカ表記だ。でも一部、「松」「竹」「梅」「菜」「芋」「白菜」「大根」は漢字表記でもよい。ニンジンは「人参」の漢字表記を用いない。同じ紙面で、A記者とB記者がそれぞれ「ニンジン」、「人参」と書いたら、読者は「いったいどっちだ」と迷う。だから、表記を統一している。「高嶺の花」とは書かない、新聞では「高根の花」と書くことにしている。

放送も同じく言葉を統一している。たとえば「きのう、きょう、あす」と表現し、「きのう」を「昨日」と表現しない。小学生だと、女の子は「ちゃん」付け、男の子は「君」付け、中学生だと女子は「さん」付け、男子は変わらず「君」付け。最近、テレビ業界でもアナウンサーの言葉の乱れがよく指摘されていて、たとえば、感動したことを「○○選手の活躍には鳥肌が立ちましたね」などと表現している。本来は「恐い」「寒い」という意味で用いる。また、「なにげに」という言葉を使うアナウンサーがいる。これは若者言葉であって、意味がよく分からない。こういうあいまいな言葉は視聴者を混乱させ、テレビメディアを通じて言葉の乱れを助長することにもなる。

「世界一有名になった壁新聞」の話。東日本大震災では、地震と津波で停電や家屋が壊れるなど被害が出て、人命も損なわれた。石巻日日(ひび)新聞は印刷機械が傷み、停電と重なって手書きで壁新聞をつくり、避難所に貼った。これは被災者のためにニュースを出し続けるという精神が評価されて、その壁新聞はアメリカ・ワシントンDCにある「ニュースの博物館」に展示されることになった。また、仙台市にある東日本放送は震度6強の揺れにもめげずに72時間も震災関連のニュースを出し続けた。マスメディアはより多くの人に、絶え間なくニュースを送り続けることで信頼を得ている。

最後に考える話を。ケビン・カーターというカメラマンが、餓死寸前のスーダンの少女に、ハゲワシが襲いかかろうとする写真を撮影した。1993年、NYタイムズに掲載され、ピューリッツァー賞を受賞した。しかし、「写真撮影の前にこの少女を助けるべき」と非難が殺到した。一方でこの写真が撮影できたから、スーダンの飢餓が報じられ、世界から援助の手も差し伸べられるようになった。「ニュース(報道)か人命か」というメディアの姿勢を問う論争は常に起こる。小学生たちはこの「ハゲワシと少女」の写真を見て、どのような感想を抱いたのだろうか。

「私はにげると思います。理由は撮ったら撮ったで、その子をなぜ助けなかったのかなどと言われて、撮らなかったら、その国の事情がみんなにわかってもらえないから、どちらとも言えないです」(小6・女子)、「カメラマンは写真をとることが仕事だし、じじつを知らせるために少女をたすけなくてもいいと思う」(小4・男子)、「写真を取る前に、その少女をたすけろ!という言葉で、その言葉を言った人は、人の命を大切にする人だと思いました」(小6・女子)、「ぼくはしゃしんをとればいいと思った。わけは、しゃしんをとることによって、ニュースが分かるから、みんなできょう力できるんじゃないかと思ったから」(小2・男子)、「私はカメラマンは写真をとって正しかったと思います。初め、その写真を見た時は少女がかわいどうでこわかったのですが、その写真によりスーダンの食料不足などが少しでもかいぜんされたので良かったと思います」(中2・女子)

⇒28日(土)夜・金沢の天気 はれ

上記の悩ましさを同僚に話すと、「普通にやればいいのでは」と言われた。でも、その小学生の普通が理解できないから悩むのだ。もともとサービス精神が私にはあるのだろう。大学生の講義でも、もっと分かりやすく、面白い授業になどと考え、時間をかけてスライドをつい凝ったものにしてしまう性分である。普通の授業でもそうだが、「つかみ」が大切である。相手の気持ちを引きつけるための話題こと。このつかみがうまくいくと授業全体がふわっと離陸して、上昇気流に乗ることができる。つかみのキーワードは簡単な話、「けさテレビで○○を見たか」である。つまり、話の鮮度だ。幸い、きょうはロンドンオリンピックの開会式の模様が早朝からテレビで放送していた。これを使わない手はない。「いよいよ始まったね、オリンピック、朝の開会式、テレビでやってたね。テレビ見た人、手を揚げて」から講演を始めた。つかみの話の落ちは、オリンピックをテレビで放送するためにテレビ局はお金(放映権料)を国ごとに払っている、日本人は1人当たり2.9ドル(226円)、「だらか一生懸命に応援しよう」である。前列の男の子の目が輝いたので、こちらも話に弾みがついた。

上記の悩ましさを同僚に話すと、「普通にやればいいのでは」と言われた。でも、その小学生の普通が理解できないから悩むのだ。もともとサービス精神が私にはあるのだろう。大学生の講義でも、もっと分かりやすく、面白い授業になどと考え、時間をかけてスライドをつい凝ったものにしてしまう性分である。普通の授業でもそうだが、「つかみ」が大切である。相手の気持ちを引きつけるための話題こと。このつかみがうまくいくと授業全体がふわっと離陸して、上昇気流に乗ることができる。つかみのキーワードは簡単な話、「けさテレビで○○を見たか」である。つまり、話の鮮度だ。幸い、きょうはロンドンオリンピックの開会式の模様が早朝からテレビで放送していた。これを使わない手はない。「いよいよ始まったね、オリンピック、朝の開会式、テレビでやってたね。テレビ見た人、手を揚げて」から講演を始めた。つかみの話の落ちは、オリンピックをテレビで放送するためにテレビ局はお金(放映権料)を国ごとに払っている、日本人は1人当たり2.9ドル(226円)、「だらか一生懸命に応援しよう」である。前列の男の子の目が輝いたので、こちらも話に弾みがついた。 佐渡の金山跡=写真・上=に入った(16日)。当時の坑道の様子が手に取るように分かる。鉱脈に沿って掘り進んでいくと大量の地下水が噴出したので、掘り進むために水上輪(手動のポンプ)が導入されていた。紀元前3世紀にアルキメデスが考案したアルキメデス・ポンプを応用したもの。長さ9尺(2.7m)、上口径1尺(30.3㎝)、下口径1尺2寸(30.9㎝)位の円錐の木筒で、内部がらせん堅軸が装置されていて、上端についたクランクを回転させると、水が順々に汲み上げられて、上部の口から排出されるようになっていた。

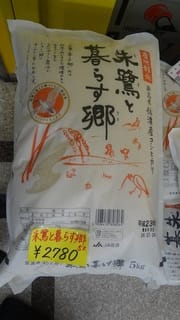

佐渡の金山跡=写真・上=に入った(16日)。当時の坑道の様子が手に取るように分かる。鉱脈に沿って掘り進んでいくと大量の地下水が噴出したので、掘り進むために水上輪(手動のポンプ)が導入されていた。紀元前3世紀にアルキメデスが考案したアルキメデス・ポンプを応用したもの。長さ9尺(2.7m)、上口径1尺(30.3㎝)、下口径1尺2寸(30.9㎝)位の円錐の木筒で、内部がらせん堅軸が装置されていて、上端についたクランクを回転させると、水が順々に汲み上げられて、上部の口から排出されるようになっていた。 そのトキがいまでは佐渡の人々に農業の展望、知恵と夢を与えている。7月16日から18日の日程で開催された「第2回生物の多様性を育む農業国際会議」(佐渡市など主催)=写真・中=に参加した。同会議の佐渡市での開催は初めてで、期間中、日本、中国、韓国の3ヵ国を中心にトキの専門家や農業者ら400人が参加した。2008年9月のトキ放鳥に伴い、トキとの共生を掲げた地域づくりが住民に浸透し始め、2011年6月に国連食糧農業機関(FAO)の世界農業遺産(GIAHS)に登録されたことで、佐渡の人々の視野が世界に広がった。今回の国際会議はその意気込みを示すものだ。

そのトキがいまでは佐渡の人々に農業の展望、知恵と夢を与えている。7月16日から18日の日程で開催された「第2回生物の多様性を育む農業国際会議」(佐渡市など主催)=写真・中=に参加した。同会議の佐渡市での開催は初めてで、期間中、日本、中国、韓国の3ヵ国を中心にトキの専門家や農業者ら400人が参加した。2008年9月のトキ放鳥に伴い、トキとの共生を掲げた地域づくりが住民に浸透し始め、2011年6月に国連食糧農業機関(FAO)の世界農業遺産(GIAHS)に登録されたことで、佐渡の人々の視野が世界に広がった。今回の国際会議はその意気込みを示すものだ。 に2割(1200ha)にも達している。さらに、生きものの豊かさを検証し、トキの生息環境を把握する科学的データの評価手法も導入されている。「トキのGPSデータとモニタリングデータ」は研究機関の行った生物調査や農業者の「生きもの調査」を役立てるため、佐渡市で整備済みの「農地GIS」を改修して、環境省のトキモニタリングデータや新潟大学などで行われている生物種と密度調査を組み込むシステムだ。これにより、生き物を育む農法が、生物へ与える効果やトキが好む餌場の把握が科学的にできる。

に2割(1200ha)にも達している。さらに、生きものの豊かさを検証し、トキの生息環境を把握する科学的データの評価手法も導入されている。「トキのGPSデータとモニタリングデータ」は研究機関の行った生物調査や農業者の「生きもの調査」を役立てるため、佐渡市で整備済みの「農地GIS」を改修して、環境省のトキモニタリングデータや新潟大学などで行われている生物種と密度調査を組み込むシステムだ。これにより、生き物を育む農法が、生物へ与える効果やトキが好む餌場の把握が科学的にできる。 中谷宇吉郎の研究業績と人となりを紹介する「中谷宇吉郎雪の科学館」=写真=を昨日訪ねた。宇吉郎の出身地である加賀市片山津温泉に建物がある。館内を巡ると、北海道大学で世界で初めて人工的に雪の結晶を作り出したこと、雪や氷に関する科学の分野を次々に開拓し、その活躍の場をグリーンランドなど世界各地に広げたことが分かる。館内では、アイスボックスの中でダイヤモンドダストを発生させる実験も行っている。意外だったのは、多彩な趣味だ。絵をよく描き、とくに随筆では日常身辺の話題から科学の解説まで幅広い広い。海外で学術学会があるたびに蓄音機とレコードと踊りの小道具を持参し、パーティ後に日本の踊りを披露していたとのエピソードがあるくらい。陽性な人柄が目に浮かぶ。『霜の花』など科学映画の草分けとしても知られる。

中谷宇吉郎の研究業績と人となりを紹介する「中谷宇吉郎雪の科学館」=写真=を昨日訪ねた。宇吉郎の出身地である加賀市片山津温泉に建物がある。館内を巡ると、北海道大学で世界で初めて人工的に雪の結晶を作り出したこと、雪や氷に関する科学の分野を次々に開拓し、その活躍の場をグリーンランドなど世界各地に広げたことが分かる。館内では、アイスボックスの中でダイヤモンドダストを発生させる実験も行っている。意外だったのは、多彩な趣味だ。絵をよく描き、とくに随筆では日常身辺の話題から科学の解説まで幅広い広い。海外で学術学会があるたびに蓄音機とレコードと踊りの小道具を持参し、パーティ後に日本の踊りを披露していたとのエピソードがあるくらい。陽性な人柄が目に浮かぶ。『霜の花』など科学映画の草分けとしても知られる。 瑣細な盲点のために著しく左右されるようなこともありそうである」と記した。科学を一般の人々に分りやすく伝える方法として随筆を書いたのだった。

瑣細な盲点のために著しく左右されるようなこともありそうである」と記した。科学を一般の人々に分りやすく伝える方法として随筆を書いたのだった。 「痛車(いたしゃ)」という言葉をご存知だろうか。車体に漫画やアニメ、ゲームのキャラクターなどのステッカーを貼り付けたり、塗装した乗用車のことだ。あるいはそのような改造を車のことを指すそうだ。「萌車(もえしゃ)」とも呼ばれるようだ(「ウイキペディア」より)。面白いのは、同様の原付やバイクを「痛単車(いたんしゃ)」、自転車の場合は「痛チャリ(いたチャリ)」、アニメの装飾を施したラッピング電車を「痛電車(いたでんしゃ)」とこの世界では呼ぶようだ。。ただ、イタリア車を意味する「イタ車」なら、その意味は分かるが、なぜ「痛車」と呼ぶのか、ネットで調べてもよく分からない。

「痛車(いたしゃ)」という言葉をご存知だろうか。車体に漫画やアニメ、ゲームのキャラクターなどのステッカーを貼り付けたり、塗装した乗用車のことだ。あるいはそのような改造を車のことを指すそうだ。「萌車(もえしゃ)」とも呼ばれるようだ(「ウイキペディア」より)。面白いのは、同様の原付やバイクを「痛単車(いたんしゃ)」、自転車の場合は「痛チャリ(いたチャリ)」、アニメの装飾を施したラッピング電車を「痛電車(いたでんしゃ)」とこの世界では呼ぶようだ。。ただ、イタリア車を意味する「イタ車」なら、その意味は分かるが、なぜ「痛車」と呼ぶのか、ネットで調べてもよく分からない。

年4月から9月に放送されたテレビアニメ『花咲くいろは』(全26話)の聖地なのだ。東京育ちの女子高生「松前緒花」が石川県の「湯乃鷺(ゆのさぎ)温泉」の旅館「喜翆荘」を経営する祖母のもとに身を寄せ、旅館の住み込みアルバイトとして働きながら学校に通う。個性的な従業員との確執や、人間模様の中で成長しいく。湯乃鷺温泉の舞台となったのが湯涌温泉だった。菓子屋の店員に尋ねると、毎週末には「なんとなく集まってくる」のだという。

年4月から9月に放送されたテレビアニメ『花咲くいろは』(全26話)の聖地なのだ。東京育ちの女子高生「松前緒花」が石川県の「湯乃鷺(ゆのさぎ)温泉」の旅館「喜翆荘」を経営する祖母のもとに身を寄せ、旅館の住み込みアルバイトとして働きながら学校に通う。個性的な従業員との確執や、人間模様の中で成長しいく。湯乃鷺温泉の舞台となったのが湯涌温泉だった。菓子屋の店員に尋ねると、毎週末には「なんとなく集まってくる」のだという。 島根県海士町は隠岐諸島で水が豊富に湧き出ることで知られる。日本の名水百選にも選ばれた「天川の水」は鉱物臭さを感じさせない口当たりのよい水だった。また、湧水を利用した田んぼがところどころに広がる=写真・上=。ここで獲れた米は隠岐の他の島に「輸出」をしている。

島根県海士町は隠岐諸島で水が豊富に湧き出ることで知られる。日本の名水百選にも選ばれた「天川の水」は鉱物臭さを感じさせない口当たりのよい水だった。また、湧水を利用した田んぼがところどころに広がる=写真・上=。ここで獲れた米は隠岐の他の島に「輸出」をしている。 から起きていて、歴史性がある。輪島の海士町は江戸時代の漁労集団がそのまま地名になった感がある。歴史の尺度に違いがあり、ルーツを云々するということには無理があると気がついた。

から起きていて、歴史性がある。輪島の海士町は江戸時代の漁労集団がそのまま地名になった感がある。歴史の尺度に違いがあり、ルーツを云々するということには無理があると気がついた。 (「Iターンの島」~3からの続き、山内道雄・海士町長の講演から) ブランド化はユーザーや消費者の評価を通しての言葉だ。日本で一番きびしい評価を通りくぐらなければブランドにならない。それは東京の市場だ。隠岐牛を平成18年3月に初めて3頭を出荷した。このとき全て高品位のA5に格付けされ、肉質は松阪牛並の評価を受けた。ことし3月までに742頭を東京に出荷したが、A5の格付率は52%だ。リーマン・ショック(2008年9月)以降は、高級牛の価格は下がったが、それでもこれまで枝肉最高値1㌔当たり4205円、これは店頭値で3万円もする。枝肉の平均価格でも2169円。これを一頭当りで換算すると91万円となる。

(「Iターンの島」~3からの続き、山内道雄・海士町長の講演から) ブランド化はユーザーや消費者の評価を通しての言葉だ。日本で一番きびしい評価を通りくぐらなければブランドにならない。それは東京の市場だ。隠岐牛を平成18年3月に初めて3頭を出荷した。このとき全て高品位のA5に格付けされ、肉質は松阪牛並の評価を受けた。ことし3月までに742頭を東京に出荷したが、A5の格付率は52%だ。リーマン・ショック(2008年9月)以降は、高級牛の価格は下がったが、それでもこれまで枝肉最高値1㌔当たり4205円、これは店頭値で3万円もする。枝肉の平均価格でも2169円。これを一頭当りで換算すると91万円となる。 の出荷をこれまでの25万個から50万個に、また岩ガキだけでなく、旬感凍結「活いか」といった加工商品など続々と誕生している。

の出荷をこれまでの25万個から50万個に、また岩ガキだけでなく、旬感凍結「活いか」といった加工商品など続々と誕生している。 この高校には町の職員4人を派遣している。実践的なまちづくりや商品開発などを通して地域づくりを担うリーダー育成を目指す「地域創造コース」と、少人数指導で難関大学にも進学できる「特別進学コース」がある。生徒が企画した地域活性に向けた観光プラン「ヒトツナキ」が観光甲子園でグランブリを受賞した。学校連携型の公営塾「隠岐国学習センター」を平成22年に創設し、従来の塾の枠を超えた高校との連携により、学習意欲を高め、学力に加え社会人基礎力も鍛える独自のプログラムも展開している。特徴的なのは、全国から意欲ある生徒の募集に向け、寮費食費の補助などの「島留学」制度を平成22年から新設し、意欲ある高校生が集まることで、小規模校の課題である固定化された人間関係と価値観の同質化を打破したい、これによって刺激と切嵯琢磨を生み出すことを目指した。この財源には、町職員の給与カット(縮減)分を充てている。この取り組みで平成20年度27人だった入学者は、関東や関西などから応募者があり、今年度は59人となった。

この高校には町の職員4人を派遣している。実践的なまちづくりや商品開発などを通して地域づくりを担うリーダー育成を目指す「地域創造コース」と、少人数指導で難関大学にも進学できる「特別進学コース」がある。生徒が企画した地域活性に向けた観光プラン「ヒトツナキ」が観光甲子園でグランブリを受賞した。学校連携型の公営塾「隠岐国学習センター」を平成22年に創設し、従来の塾の枠を超えた高校との連携により、学習意欲を高め、学力に加え社会人基礎力も鍛える独自のプログラムも展開している。特徴的なのは、全国から意欲ある生徒の募集に向け、寮費食費の補助などの「島留学」制度を平成22年から新設し、意欲ある高校生が集まることで、小規模校の課題である固定化された人間関係と価値観の同質化を打破したい、これによって刺激と切嵯琢磨を生み出すことを目指した。この財源には、町職員の給与カット(縮減)分を充てている。この取り組みで平成20年度27人だった入学者は、関東や関西などから応募者があり、今年度は59人となった。 それまでの「地縁血縁の選挙」だった島の町長選挙に、町議2期をつとめた山内道雄氏が大胆な行政改革を訴えて当選した。山内氏は元NTT社員。電電公社からNTTに変革したときの経験を活かし、「役場は住民のためのサービス総合株式社である」と町職員の意識改革を迫った。意識を変えるために年功序列を廃止して適材適所、組織を現場主義へと再編していく。その延長線上に「Iターンの島」がある。視察3日目(6月10日)、その山内町長が「離島発!地域再生への挑戦~最後尾から最先端へ~」と題して講演した。74歳、話す言葉が理詰めで聞きやすい。以下、講演を要約する。

それまでの「地縁血縁の選挙」だった島の町長選挙に、町議2期をつとめた山内道雄氏が大胆な行政改革を訴えて当選した。山内氏は元NTT社員。電電公社からNTTに変革したときの経験を活かし、「役場は住民のためのサービス総合株式社である」と町職員の意識改革を迫った。意識を変えるために年功序列を廃止して適材適所、組織を現場主義へと再編していく。その延長線上に「Iターンの島」がある。視察3日目(6月10日)、その山内町長が「離島発!地域再生への挑戦~最後尾から最先端へ~」と題して講演した。74歳、話す言葉が理詰めで聞きやすい。以下、講演を要約する。 9日朝、ときおり小雨が降る梅雨空。七類(しちるい)港を午前9時30分発のフェリー「くにが」(2375㌧)に乗り込んだ。フェリー乗り場は釣り客などでにぎわっていた。壁には「『竹島』かえれ島と海」と書かれた看板が掲げられていた。「竹島の領土権の確立と漁業の安全操業の確保を」と記された島根県の看板だ。

9日朝、ときおり小雨が降る梅雨空。七類(しちるい)港を午前9時30分発のフェリー「くにが」(2375㌧)に乗り込んだ。フェリー乗り場は釣り客などでにぎわっていた。壁には「『竹島』かえれ島と海」と書かれた看板が掲げられていた。「竹島の領土権の確立と漁業の安全操業の確保を」と記された島根県の看板だ。 視察の目的の本論に入る。なぜ海士町が注目されているのか。2300人の小さな島にこの7年間で310人も移住者(Iターン)が来ているのだ。この島は水が湧き、米が採れ、魚介類も豊富で暮らしやすい。でも、そのような地域は日本でほかにもある。なぜ海士町なのか、それを考えるワークショップが午後2時から海士町中央公民館で開かれた。参加者は今回の視察ツアーを企画した島根大学名誉教授の保母武彦氏、一橋大学教授の寺西俊一氏、国連大学高等研究所、静岡大学、大阪大学、自治体など40人余り。町側は山内道雄町長ほか若き移住者ら5人が集った。事例報告したのはその移住者の一人で、ソニーで人材育成事業に携わった経験がある岩本悠氏。「学校魅力化による地域魅力化への挑戦」と題して、少子化の影響を受け、統廃合の危機が迫る地域の県立島前(どうぜん)高校をテコに、「子育ての島・人づくりの島」へと教育ブランドへと盛り上げてきたプロセスを詳細に語った。「ピンチは変革と飛躍のチャンス」ととらえ、県立高校に町がかかわり、ときに対立しながらも一体となって高校改革を進めていく。そのコンセプトを地域創造に。生徒たちは、地域を元気にする観光プランを競う「観光甲子園」にエントリーしてグランプリを獲得した。この島では、農水産物だけでなく教育まで魅力あるもに発信する。そして全国から高校生が集まり、島の生徒と合わせ60人、2クラスになった。その「島前高校魅力化プロデューサー」が岩本氏だ。

視察の目的の本論に入る。なぜ海士町が注目されているのか。2300人の小さな島にこの7年間で310人も移住者(Iターン)が来ているのだ。この島は水が湧き、米が採れ、魚介類も豊富で暮らしやすい。でも、そのような地域は日本でほかにもある。なぜ海士町なのか、それを考えるワークショップが午後2時から海士町中央公民館で開かれた。参加者は今回の視察ツアーを企画した島根大学名誉教授の保母武彦氏、一橋大学教授の寺西俊一氏、国連大学高等研究所、静岡大学、大阪大学、自治体など40人余り。町側は山内道雄町長ほか若き移住者ら5人が集った。事例報告したのはその移住者の一人で、ソニーで人材育成事業に携わった経験がある岩本悠氏。「学校魅力化による地域魅力化への挑戦」と題して、少子化の影響を受け、統廃合の危機が迫る地域の県立島前(どうぜん)高校をテコに、「子育ての島・人づくりの島」へと教育ブランドへと盛り上げてきたプロセスを詳細に語った。「ピンチは変革と飛躍のチャンス」ととらえ、県立高校に町がかかわり、ときに対立しながらも一体となって高校改革を進めていく。そのコンセプトを地域創造に。生徒たちは、地域を元気にする観光プランを競う「観光甲子園」にエントリーしてグランプリを獲得した。この島では、農水産物だけでなく教育まで魅力あるもに発信する。そして全国から高校生が集まり、島の生徒と合わせ60人、2クラスになった。その「島前高校魅力化プロデューサー」が岩本氏だ。 島根県松江市に来ている。初めて山陰地方に足を運んだ。一度訪ねたいと思っていた地域だった。8日夜は、金沢から京都駅、新幹線で岡山駅と乗り継いで、松江駅に到着したのは夜11時ごろだった。きょうから梅雨入りで、どんよりと曇っている。なぜ、北陸から山陰にやってきたのか。視察である。「場の学び」にやってきたのは松江ではない。松江は通過地点で、さらにこれから船で隠岐島・海士町(あまちょう)=写真・上=を目指す。

島根県松江市に来ている。初めて山陰地方に足を運んだ。一度訪ねたいと思っていた地域だった。8日夜は、金沢から京都駅、新幹線で岡山駅と乗り継いで、松江駅に到着したのは夜11時ごろだった。きょうから梅雨入りで、どんよりと曇っている。なぜ、北陸から山陰にやってきたのか。視察である。「場の学び」にやってきたのは松江ではない。松江は通過地点で、さらにこれから船で隠岐島・海士町(あまちょう)=写真・上=を目指す。 人ほどだったが、今ではその3分の1ほどまで減少した典型的な過疎地域だ。この島の小さな町が全国から地域おこしの町として注目されているのだ。

人ほどだったが、今ではその3分の1ほどまで減少した典型的な過疎地域だ。この島の小さな町が全国から地域おこしの町として注目されているのだ。