☆世界農業遺産の潮流=7=

中国・浙江省紹興市で開催された「世界農業遺産の保全と管理に関する国際ワークショップ」(主催:中国政府農業部、国連食糧農業機関、中国科学院)で意外だったのは、中国側からの「中国にあるGIAHSに対する誤った認識」(通訳)という言葉だった。中国では政府主導(中央政府、省政府など)でGIAHSを進めており、「誤った認識」など中国にはないという印象があった。 これについて触れたのは、閔慶文・中国科学院地理科学資源研究所研究員だった。

GIAHSをめぐる課題の共有について

閔研究員は、中国のGIAHSの特徴について、1)小規模の自家庭経済型、2)特殊な遺伝子保 護型、3)多様性生物共生型、4)優れた景観生態型、5)持続的な水・土地資源利用型、と5つのタイプがあると説明し、中国ではGIAHS地域を奨励し保護するために、1)多主体参画の仕組み、2)動的保全の仕組み、3)生態や文化報償制度、4)有機農業、5)グリーンツーリズムやエコツーリズムなど観光産業を進めていると述べた。その上で、「中国の重要農業文化遺産(GIAHS)の保護に関する誤った認識もある」と述べた。その「誤った認識」とは「現代農業開発との対立」、「農家生活レベル改善との対立」、「農業文化遺産地の開発との対立」との3点だ、と。

護型、3)多様性生物共生型、4)優れた景観生態型、5)持続的な水・土地資源利用型、と5つのタイプがあると説明し、中国ではGIAHS地域を奨励し保護するために、1)多主体参画の仕組み、2)動的保全の仕組み、3)生態や文化報償制度、4)有機農業、5)グリーンツーリズムやエコツーリズムなど観光産業を進めていると述べた。その上で、「中国の重要農業文化遺産(GIAHS)の保護に関する誤った認識もある」と述べた。その「誤った認識」とは「現代農業開発との対立」、「農家生活レベル改善との対立」、「農業文化遺産地の開発との対立」との3点だ、と。

「現代農業開発との対立」とは、農業の生産性を高めるには大規模化や機械化など進める必要があるのにどうして伝統農業や生産性が低い農業を守らなくてはならないのか、という相対する意見。「農家生活レベル改善との対立」は、GIAHSで地域の伝統農業に誇りが持てたとしても当の農作物がブランド化して、農民たちの収入が増え、生活が良くなるのか、若者たちが魅力を感じてその伝統農法を継承してくれるのかという意見。そして、「農業文化遺産地の開発との対立」は、認定区域では伝統的な景観などにこだわり、新たな土地開発ができないのでは ないかという意見である。閔研究員は、「対話を重ね成果を上げればこうした対立した認識も薄まると思う」と述べた。

ないかという意見である。閔研究員は、「対話を重ね成果を上げればこうした対立した認識も薄まると思う」と述べた。

中国側のこうした懸念は実はそのまま日本にも当てはまる。日本では「対立認識」というわけではないが、ある意味、冷ややかな反応がある。「GIAHSは、昔の農業に戻れということか」、「GIAHS栄えて、農業滅ぶ」などは農業関係者からも聞く話である。化学肥料や農薬、除草剤を使わない農業を進めて、生産性が落ちて、それで生物多様性が高まったとして、それは誰のための農業ですか、その農業に未来はあるのですか、と。

確かに、日本の食料自給率が40%に落ちている。日本の農業を再生させるのが優先なのに、「昔ながら里山の農業」を唱えてみても、どれほどの効果があるのか、「農業ミュージアム」なら理解できる。そもそも農業の大規模化など国際的な取り組みを奨励してきたのは国連の食糧農業機関(FAO)ではないか、と。

話は変わる。2010年10月、生物多様性条約第10回締約国会議(CBD/COP10)が名古屋市で開催された。そのいくつかのセッションの中で、(財)妻籠を愛する会の理事長、小林俊彦氏の講演の言葉が印象に残っている。「生物多様性条約というのは国際版生類憐みの令だね」。「生類憐みの令」は五代将軍・綱吉が動物愛護を主旨とする60以上の諸政策、法令のこと。綱吉が「犬公方(いぬくぼう)」と陰口されたように専制的な悪法として定着しているが、その保護対象は「猿」「鳥類」「亀」「蛇」「きりぎりす」「松虫から」「いもり」にまで及んでいたとされる。また、捨て子禁止や行き倒れ人保護といった弱者対策が含まれていたという。日本を統一するための戦(いくさ)はとっくに終わっていたものの、あぶれた武士たちによる辻斬りや剣を互いにかざす殺伐とした世相を戒める法で、当時とすれば画期的だったと見直されてる。

ことし7月、佐渡市で開催された「第2回生物の多様性を育む農業国際会議」(佐渡市など主催)の立食パーティーで地元の農業者の方と話す機会があった。農薬を減らし生き物を増やす田んぼづくりを率先している。「数年前までは反収(1反=約10㌃当たりの米の収穫高)を上げることばかり考えて農業をやっていた。今は生き物を増やす工夫をしながら、おいしいコメをつくることに専念している。トキがうちの田んぼにエサを突きにくることを楽しみにしている。本当の美田というのは生き物がいる、にぎやかな田んぼのことだと気がついた」

GIAHSが単なる「農業ミュージアム」でないことは生物多様性をその評価の柱に据えていることからも分かる。田んぼを生産現場ととらえるのか、自然の恵みの場ととらえるのかによっても農業への視点は異なる。GIAHSの先にあるのは持続可能な農業、あと100年、500年の農業を展望をどう切り拓くのかである。今回のワークショップで日中で共通する課題の共有ができた気がする。

※写真の上、下とも中国・浙江省青田県で

⇒9日(日)朝・金沢の天気 くもり

中国の3高 中国のマンションの建設ラッシュはピークを越えたと言われているが、地方ではその勢いは止まっていないと思った。中国・浙江省青田県方山郷竜現村の水田養魚を見学した(8月31日)。その山あいの村でも、マンション建設が進んでいた。さらに新築マンションの看板がやたらと目についた=写真=。中国人の女性ガイドがバスの中でこんなことを披露してくれた。「日本でも結婚の3高があるように、中国でも女性の結婚条件があります」と。それによると、1つにマンション、2つに乗用車、そして3つ目が礼金、だとか。マンションは1平方㍍当たり1万元が相場という。1元は現在12円なので円換算で12万円となる。1戸88平方㍍のマンションが人気というから1056万円だ。それに乗用車、そして礼金。礼金もランクがあって、基本的にめでたい「8」の数字。つまり、8万元、18万元、88万元となる。この3つの「高」をそろえるとなると大変だ。

中国の3高 中国のマンションの建設ラッシュはピークを越えたと言われているが、地方ではその勢いは止まっていないと思った。中国・浙江省青田県方山郷竜現村の水田養魚を見学した(8月31日)。その山あいの村でも、マンション建設が進んでいた。さらに新築マンションの看板がやたらと目についた=写真=。中国人の女性ガイドがバスの中でこんなことを披露してくれた。「日本でも結婚の3高があるように、中国でも女性の結婚条件があります」と。それによると、1つにマンション、2つに乗用車、そして3つ目が礼金、だとか。マンションは1平方㍍当たり1万元が相場という。1元は現在12円なので円換算で12万円となる。1戸88平方㍍のマンションが人気というから1056万円だ。それに乗用車、そして礼金。礼金もランクがあって、基本的にめでたい「8」の数字。つまり、8万元、18万元、88万元となる。この3つの「高」をそろえるとなると大変だ。 のコーナーがあり、マグロは人気だった。醤油は少々甘口だったが、問題は「チューブ入りわさび」だった。これが、むせ返るほど辛い。半端ではない辛さだ。チューブには「S&B」とのマークが入っていたので、日本でおなじみにエスビー食品だと思っていたら、これが辛すぎする。何か変だと思いながら、涙目でよくロゴを見ると「ろ&B」=写真=とも読め、明らかに「S&B」とは異なる。辛味成分(アリル芥子油-アリルイソチオシアネート)の調合が明らかにおかしいと思いつつも、ただこの刺激が慣れてくるとなんと脳天に心地よい。周囲も「これ以上食べると脳の血管がおかしくなるかもしれないと」と言いながら食べていた。

のコーナーがあり、マグロは人気だった。醤油は少々甘口だったが、問題は「チューブ入りわさび」だった。これが、むせ返るほど辛い。半端ではない辛さだ。チューブには「S&B」とのマークが入っていたので、日本でおなじみにエスビー食品だと思っていたら、これが辛すぎする。何か変だと思いながら、涙目でよくロゴを見ると「ろ&B」=写真=とも読め、明らかに「S&B」とは異なる。辛味成分(アリル芥子油-アリルイソチオシアネート)の調合が明らかにおかしいと思いつつも、ただこの刺激が慣れてくるとなんと脳天に心地よい。周囲も「これ以上食べると脳の血管がおかしくなるかもしれないと」と言いながら食べていた。 戻り、祖父母が育てている。この村の幼稚園児は10ヵ国余りから来ており、そのため「国連」幼稚園と呼ばれているそうだ。

戻り、祖父母が育てている。この村の幼稚園児は10ヵ国余りから来ており、そのため「国連」幼稚園と呼ばれているそうだ。 たグループの一つ。視察は3日目が青田県方山郷竜現村で、4日目は小舟山郷の2ヵ所で行われた。双方とも海抜300㍍から900㍍の山間。青田県の水田養魚は600年以上の歴史があるといわれる。水田に入り込んだ川魚が成長することはよくあるが、青田県の人々は600年にわたって。田んぼでの養魚に知恵と工夫を重ねてきた。

たグループの一つ。視察は3日目が青田県方山郷竜現村で、4日目は小舟山郷の2ヵ所で行われた。双方とも海抜300㍍から900㍍の山間。青田県の水田養魚は600年以上の歴史があるといわれる。水田に入り込んだ川魚が成長することはよくあるが、青田県の人々は600年にわたって。田んぼでの養魚に知恵と工夫を重ねてきた。 に炭火で乾燥させたものは1㌔300から400元と贈答用としても人気がある、という。この村では田魚を嫁入り道具にする習わしがある。また、田魚の踊りもある。

に炭火で乾燥させたものは1㌔300から400元と贈答用としても人気がある、という。この村では田魚を嫁入り道具にする習わしがある。また、田魚の踊りもある。 「世界農業遺産の保全と管理に関する国際ワークショップ」の2日目(8月30日)と3日目は現地視察が行われた。最初に訪れたのが、紹興市が次のGIAHS認定に向け動いている会稽山(かいけいざん)の「古香榧林公園」。当地では、秦の始皇帝も登った山として知られる。ここでは昔から榧(カヤ)の木が植栽されている。ざっと4万本、中には樹齢千年以上のものある。カヤ(学名:Torreya nucifera)は、イチイ科の常緑針葉樹。材質は弾力性があり加工しやすい、樹脂が多く風合いが出る。碁盤や高級家具、木彫の材として用いられてきた。

「世界農業遺産の保全と管理に関する国際ワークショップ」の2日目(8月30日)と3日目は現地視察が行われた。最初に訪れたのが、紹興市が次のGIAHS認定に向け動いている会稽山(かいけいざん)の「古香榧林公園」。当地では、秦の始皇帝も登った山として知られる。ここでは昔から榧(カヤ)の木が植栽されている。ざっと4万本、中には樹齢千年以上のものある。カヤ(学名:Torreya nucifera)は、イチイ科の常緑針葉樹。材質は弾力性があり加工しやすい、樹脂が多く風合いが出る。碁盤や高級家具、木彫の材として用いられてきた。 今回のワークショップの日本側の発表で一つのキーワードとなったのが「レジリエンス(resilience)」だった。レジリエンスは、環境の変動に対して、一時的に機能を失うものの、柔軟に回復できる能力を指す言葉。生物の生態学でよく使われる。持続可能な社会を創り上げるためには大切な概念だ。2011年3月11日の東日本大震災を機に見直されるようになった。「壊れないシステム」を創り上げることは大切なのだが、「想定外」のインパクトによって、「壊れたときにどう回復させるか」についての議論をしなけらばならない。よく考えてみれば、日本は「地震、雷、火事…」の言葉があるように、歴史的に見ても、まさに災害列島である。しかし、日本人は大地震のたびにその地域から逃げたか。東京や京都には記録に残る大震災があったが、しなやかに、したたかに地域社会を回復させてきた。ある意味で日本そのものがレジリエンス社会のモデルなのだ。

今回のワークショップの日本側の発表で一つのキーワードとなったのが「レジリエンス(resilience)」だった。レジリエンスは、環境の変動に対して、一時的に機能を失うものの、柔軟に回復できる能力を指す言葉。生物の生態学でよく使われる。持続可能な社会を創り上げるためには大切な概念だ。2011年3月11日の東日本大震災を機に見直されるようになった。「壊れないシステム」を創り上げることは大切なのだが、「想定外」のインパクトによって、「壊れたときにどう回復させるか」についての議論をしなけらばならない。よく考えてみれば、日本は「地震、雷、火事…」の言葉があるように、歴史的に見ても、まさに災害列島である。しかし、日本人は大地震のたびにその地域から逃げたか。東京や京都には記録に残る大震災があったが、しなやかに、したたかに地域社会を回復させてきた。ある意味で日本そのものがレジリエンス社会のモデルなのだ。 世界農業遺産(GIAHS)の国際ワークショップが開催されている紹興市は中国・浙工省の江南水郷を代表する都市とされる。市内には川や運河が流れ、 その水路には大小の船が行き交っている。歴史を感じさせる建造物や石橋などと共に見える風景は「東洋のベニス」だろうか。人口60万人の水の都だ。

世界農業遺産(GIAHS)の国際ワークショップが開催されている紹興市は中国・浙工省の江南水郷を代表する都市とされる。市内には川や運河が流れ、 その水路には大小の船が行き交っている。歴史を感じさせる建造物や石橋などと共に見える風景は「東洋のベニス」だろうか。人口60万人の水の都だ。 きょう29日から中国・浙江省紹興市で開催されている「世界農業遺産の保全と管理に関する国際ワークショップ」(主催:中国政府農業部、国連食糧農業機関、中国科学院)の席上で中国側から披露された。昨年6月、国連食糧農業遺産(FAO、本部ローマ)が制定する世界農業遺産に「能登の里山里海」と佐渡市の「トキと共生する佐渡の里山」が認定された。この国際的な評価をどう維持、発展させたらよいか、ワークショップでは中国と日本のGIAHS関係者120人が集まり、GIAHSに認定されたサイト(地域)の現状や環境保全、将来に向けての運営管理など意見交換するものだ。日本から農林水産省、東京大学、国連大学、石川県、佐渡市の関係者17人が参加した。石川県から泉谷満寿裕・能登地域GIAHS推進協議会会長(珠洲市長)、金沢大学の中村浩二教授、渡辺泰輔・石川県環境部里山創成室長らが出席している。

きょう29日から中国・浙江省紹興市で開催されている「世界農業遺産の保全と管理に関する国際ワークショップ」(主催:中国政府農業部、国連食糧農業機関、中国科学院)の席上で中国側から披露された。昨年6月、国連食糧農業遺産(FAO、本部ローマ)が制定する世界農業遺産に「能登の里山里海」と佐渡市の「トキと共生する佐渡の里山」が認定された。この国際的な評価をどう維持、発展させたらよいか、ワークショップでは中国と日本のGIAHS関係者120人が集まり、GIAHSに認定されたサイト(地域)の現状や環境保全、将来に向けての運営管理など意見交換するものだ。日本から農林水産省、東京大学、国連大学、石川県、佐渡市の関係者17人が参加した。石川県から泉谷満寿裕・能登地域GIAHS推進協議会会長(珠洲市長)、金沢大学の中村浩二教授、渡辺泰輔・石川県環境部里山創成室長らが出席している。 ロンドンでのオリンピックは1908年、48年に続き同一都市で3度目だった。東京も2度目の2020年大会誘致向けて余念がないが、ハプニングも。IOC国際オリンピック委員会は、IOCの選手委員に立候補していた陸上男子ハンマー投げの室伏広治が、選挙活動規定に違反したとして、候補者から取り消したと発表した(11日)。室伏は立候補した21人中、選手間による投票数は1位、つまりほぼ当確だった。その違反とは、選手村のダイニングホールで選挙活動をしたとのこと。当選すれば、IOC委員もかねるため、東京五輪招致に向けての活動が期待されていただけに、JOC日本オリンピック委員会の落胆ぶりが目に浮かぶ。うがった見方をすれば、ダイニングホールでの名刺交換を「選挙活動だ」とIOCに指したライバルがいるということだ。後味が悪い。

ロンドンでのオリンピックは1908年、48年に続き同一都市で3度目だった。東京も2度目の2020年大会誘致向けて余念がないが、ハプニングも。IOC国際オリンピック委員会は、IOCの選手委員に立候補していた陸上男子ハンマー投げの室伏広治が、選挙活動規定に違反したとして、候補者から取り消したと発表した(11日)。室伏は立候補した21人中、選手間による投票数は1位、つまりほぼ当確だった。その違反とは、選手村のダイニングホールで選挙活動をしたとのこと。当選すれば、IOC委員もかねるため、東京五輪招致に向けての活動が期待されていただけに、JOC日本オリンピック委員会の落胆ぶりが目に浮かぶ。うがった見方をすれば、ダイニングホールでの名刺交換を「選挙活動だ」とIOCに指したライバルがいるということだ。後味が悪い。 ところで、11日現在の日本の今大会でのメダルの獲得数は36個となり、これまで過去最多だった2004年のアテネ大会と並んだという。確かにメダル数は多いのかもしれないが、金は5個だ。人口が日本の半分以下の4800万人の韓国は金12である。日本より人口が少ないドイツ、フランスでも2ケタの金メダルを獲得している。アテネ大会では日本の金は16個、2008年の北京大会でも9個だった。1992年のバルセロナ大会と1996年のアトランタ大会の金3個に比べればましかもしれないが。それしても夜中、テレビを見て応援する割には今大会の金が獲得数が少ない。応援の労が報われていない感じがするのは私だけだろうか。

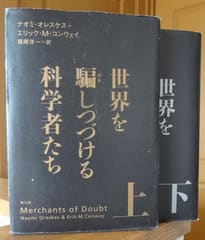

ところで、11日現在の日本の今大会でのメダルの獲得数は36個となり、これまで過去最多だった2004年のアテネ大会と並んだという。確かにメダル数は多いのかもしれないが、金は5個だ。人口が日本の半分以下の4800万人の韓国は金12である。日本より人口が少ないドイツ、フランスでも2ケタの金メダルを獲得している。アテネ大会では日本の金は16個、2008年の北京大会でも9個だった。1992年のバルセロナ大会と1996年のアトランタ大会の金3個に比べればましかもしれないが。それしても夜中、テレビを見て応援する割には今大会の金が獲得数が少ない。応援の労が報われていない感じがするのは私だけだろうか。 原題(『Merchants of Doubt』)の直訳は「疑念の商人たち」。信頼に値する全米科学アカデミー総裁を務めた人やアメリカ合衆国政府の科学顧問らの実名を挙げて、環境保護に関する研究をことごとく批判してきた経緯を列挙している。それらの肩書を持つ科学者の語りや論評、書評、著作だったら、取材するジャーナリスト、あるいは彼らが書く『ウオールストリート・ジャーナル』『ニューヨーク・タイムズ』での掲載記事は読者は信頼するだろう。ところが、肩書きを持った科学者たちの論は一見して健全な科学批判に見えるが、タバコ産業などの企業と組んで環境保護に関する研究に疑念を売り込み、政府の対応を遅らせてきた。だから「疑念の商人たち」なのである。

原題(『Merchants of Doubt』)の直訳は「疑念の商人たち」。信頼に値する全米科学アカデミー総裁を務めた人やアメリカ合衆国政府の科学顧問らの実名を挙げて、環境保護に関する研究をことごとく批判してきた経緯を列挙している。それらの肩書を持つ科学者の語りや論評、書評、著作だったら、取材するジャーナリスト、あるいは彼らが書く『ウオールストリート・ジャーナル』『ニューヨーク・タイムズ』での掲載記事は読者は信頼するだろう。ところが、肩書きを持った科学者たちの論は一見して健全な科学批判に見えるが、タバコ産業などの企業と組んで環境保護に関する研究に疑念を売り込み、政府の対応を遅らせてきた。だから「疑念の商人たち」なのである。