昨夜(23日)金沢市の石川県立音楽堂コンサートホールで開催された、荘厳ミサ曲(ミサ・ソレムニス)の演奏を聴きにいった。石川県音楽文化協会などの主催で、もう50回目となり、県内では季節の恒例のイベントとして定着している。80分の演奏時間は、高揚感と緻密で清明感にあふれる。決して「長い」とは感じなかった。年末に荘厳ミサ曲や「第九」が響く都市というのはどれだけあるのだろうか。これが都市の文化力のバロメーターなのかも知れない。「キリエ (Kyrie)憐れみの讃歌」、「グロリア (Gloria)栄光の讃歌」、「クレド (Credo)信仰宣言」、「サンクトゥス (Sanctus)感謝の讃歌」、「アニュス・デイ (Agnus Dei)平和の讃歌」と進むちうちに心が高まり、金沢の地でこうして鑑賞できることに感謝した。

作曲したベートーベン(1770~1827)が生きた時代、ヨーロッパでは貴族が没落し、都市から新しい価値観や思想が噴き出す過渡期だった。2008年5月、ドイツのボンに出張した折、ベートーベンの生家に立ち寄った。正確に言うと、夕方ですでに閉館だった。周囲に当時から変わらない広場があり、居酒屋が立ち並んでいた。そのうちの一軒に入ると、ビールのジョッキを手に語らう人々であふれていた。ベートーベンの時代に一瞬タイム・シフトしたような思いにかられたものだ。さて、今回のコンサートを聴きながら2012年を振り返るよいチャンスにもなった。「2012ミサ・ソレニムス」と題して、この1年を回顧したい。

イフガオの棚田で考えた、「田の神」ブルルの今と未来

去年の今頃、気持ちはフィリピンにあった。年賀状で書いた文面はこうだった。「能登の里山里海が国連食糧農業機関の世界農業遺産(GIAHS)に認定されました(昨年6月)。半島の立地を生かした農林漁業の技術や文化、景観が総合的に評価されたものです。世界に12ヵ所あるGIAHS地域とネットワークを築くため、手始めに今月11日から6日間、フィリピンの『イフガオの棚田』に行きます。ささやかながら能登の明日に向けた新たな取り組みになればと思っています。2012年元旦」

去年の今頃、気持ちはフィリピンにあった。年賀状で書いた文面はこうだった。「能登の里山里海が国連食糧農業機関の世界農業遺産(GIAHS)に認定されました(昨年6月)。半島の立地を生かした農林漁業の技術や文化、景観が総合的に評価されたものです。世界に12ヵ所あるGIAHS地域とネットワークを築くため、手始めに今月11日から6日間、フィリピンの『イフガオの棚田』に行きます。ささやかながら能登の明日に向けた新たな取り組みになればと思っています。2012年元旦」

イフガオの棚田=写真=を実際に訪れたのはことしの1月13日だった。マニラから車で8時間余り。道路事情も決してよいものではない。にもかかわらずバスも運行している。1995年にユネスコの世界遺産として登録された世界最大規模の棚田(rice terrace)だからだ。標高1000から1500㍍、1万平方㌔㍍の山岳地帯に散在する棚田がある。もっとも美しく規模が大きいとされるのがバナウエの棚田といわれる。耕運機どころか、水牛のような家畜すら入れない斜面地だった。

バナウエ市のジェリー・ダリボグ市長を表敬に訪れた。訪れたのは、金沢大学チームと、同日に合流した同じ世界農業遺産の佐渡市の高野宏一郎市長、国連食糧農業(本部・ローマ)のGIAHS担当スタッフ、石川県の関係者だった。バナウエは人口2万余りの農村。平野がほとんどない山地なので、田ぼはすべて棚田だ。バナウエだけでその面積は1155㌶(水稲と陸稲の合計)に及ぶ。市長の話では、その棚田は徐々に減る傾向にある。耕作放棄は332㌶もある。さらに、マニラなどの大都市に出稼ぎに出ているオーナー(地主)も多い。市長は「棚田の労働はきつい上に、水管理や上流の森林管理など大変なんだ」と将来を案じた。農業人口の減少、耕作放棄など、平地が少ない能登とイフガオで同じ現象が起きていると感じた。むしろ、共通の課題を探ることができた。

興味が湧いたのは、現地では「田の神」ブルル=写真=の信仰があることだった。イフガオに米づくりをもたらした神様として崇められている。ここで日本では想像できない問題もある。フィリピンは多民族国家だが、9400万人の人口の8割はキリスト教徒だ。16世紀から始まるスペインの植民地化や、20世紀に入ってからのアメリカの支配による欧米化でキリスト教化されていったからだ。しかし、この地に根付くイフガオ族は歴史的にこうしたキリスト教化、地元でよくいわれる「クリスチャニティ(Christianity)」とは距離を置いてきた。コメに木に田んぼに神が宿る「八百万の神」を信じるイフガオ族にとって、キリスト教のような一神教は受け入れ難い。

興味が湧いたのは、現地では「田の神」ブルル=写真=の信仰があることだった。イフガオに米づくりをもたらした神様として崇められている。ここで日本では想像できない問題もある。フィリピンは多民族国家だが、9400万人の人口の8割はキリスト教徒だ。16世紀から始まるスペインの植民地化や、20世紀に入ってからのアメリカの支配による欧米化でキリスト教化されていったからだ。しかし、この地に根付くイフガオ族は歴史的にこうしたキリスト教化、地元でよくいわれる「クリスチャニティ(Christianity)」とは距離を置いてきた。コメに木に田んぼに神が宿る「八百万の神」を信じるイフガオ族にとって、キリスト教のような一神教は受け入れ難い。

一方で、少数民族が住む小中学校では、欧米の思想をベースとした文明化の教育、「エデュケーション(Education)」が浸透している。現地、イフガオ州立大学で世界農業遺産(GIAHS)をテーマにしたフォラーム「世界農業遺産GIAHSとフィリピン・イフガオ棚田:現状・課題・発展性」(金沢大学、フィリピン大学、イフガオ州立大学主催)が開催された。発表者からはこのクリスチャニティとエデュケーションの言葉が多く出てきた。どんな場面で出てくるのかというと、「イフガオの若い人たちが棚田の農業に従事したがらず、耕作放棄が増えるのは特にエデュケーション、そしてクリスチャニティに起因するのではないか」との声だった。これに対し、行政関係者からは一方的な見解との反論もあった。

このフォーラムで自ら「純イフガオです」と語る気さくな研究者がいた。フィリピン大学のシルバノ・マヒュー教授(国際関係論)、日本には2度にわたって13年の留学経験を持つ。この問題で、マヒュー教授はこう話した。「イフガオ族には歴史上、王政というものはなかった。奴隷のような強制労働はなく、人々は平等な関係と意志で営々と棚田をつくり上げた。われわれイフガオの民はそのことに誇りに思っている。しかし、現代文明の中で、世界中どこでもそうだと思いますが、イフガオでもそうした昔のことを忘れてしまっています。昔と今とのギャップがどんどん開いていくと、保存する価値は薄くなってしまいます。ですから、例えばイフガオの人が、自分は別の所に住みたいと言って、祖先から伝えられた土地を忘れて離れていってしまうという問題を解決する方法があればいいと切に願っています」

来年1月14日、シルバノ・マヒュー教授らを招いて、「国際GIAHSセミナー」(金沢市文化ホール)を開催する。我々はこの文明の中で、里山や農業、米づくりをどのように価値づけしていけばよいのか、そのような話をしていきたいと願っている。

⇒24日(振休)朝・金沢の天気 ゆき

石川県は高齢者が子供と暮らす割合が高い方だ。厚生労働省の平成24年版「国民生活基礎調査(平成22年)」によると、「65歳以上の者の子との同居率」は全国平均42.3%に対し、県別では石川51.9%、もっとも高い山形は65.1%となる。にもかかわらず増えている、と。新聞記事を続けよう。石川県には65歳以上の高齢者が27万5千人(2011年10月現在)、うち一人暮らしは3万6千人(2010年10月現在)、高齢者夫婦のみの世帯は4万4千世帯(同)である。そうした中で、高齢者の孤独死が年々増えている。石川県警では、一人暮らしの高齢者の変死事案は2003年には126人、2010年に203人、2012年では11月末現在で223人となった。

石川県は高齢者が子供と暮らす割合が高い方だ。厚生労働省の平成24年版「国民生活基礎調査(平成22年)」によると、「65歳以上の者の子との同居率」は全国平均42.3%に対し、県別では石川51.9%、もっとも高い山形は65.1%となる。にもかかわらず増えている、と。新聞記事を続けよう。石川県には65歳以上の高齢者が27万5千人(2011年10月現在)、うち一人暮らしは3万6千人(2010年10月現在)、高齢者夫婦のみの世帯は4万4千世帯(同)である。そうした中で、高齢者の孤独死が年々増えている。石川県警では、一人暮らしの高齢者の変死事案は2003年には126人、2010年に203人、2012年では11月末現在で223人となった。 観なことか。経済から外交、そして地域、職場、家庭までその「在り様」がパノラマのように広がって見える。

観なことか。経済から外交、そして地域、職場、家庭までその「在り様」がパノラマのように広がって見える。

岩城さんとの初めての面識は17年も前だった。私のテレビ局(北陸朝日放送)時代、テレビ朝日系列ドキュメンタリー番組「文化の発信って何だ」を制作(1995年4月放送)する際に、オーケストラ・アンサンブル金沢(OEK)の音楽監督で指揮者だった岩城さんにあいさつをした。初めてお会いしたので、「岩城先生、よろしくお願いします」と言うと、ムッとした表情で「ボクはセンセイではありません。指揮者です」と岩城さんから一喝された。そう言えば周囲のオーケストラスタッフは「先生」と呼ばないで、「岩城さん」か「マエストロ」と言っていた。初対面で一発くらわせれたのがきっかけで、私も「岩城さん」あるいは「マエストロ」と呼ばせてもらっていた。

岩城さんとの初めての面識は17年も前だった。私のテレビ局(北陸朝日放送)時代、テレビ朝日系列ドキュメンタリー番組「文化の発信って何だ」を制作(1995年4月放送)する際に、オーケストラ・アンサンブル金沢(OEK)の音楽監督で指揮者だった岩城さんにあいさつをした。初めてお会いしたので、「岩城先生、よろしくお願いします」と言うと、ムッとした表情で「ボクはセンセイではありません。指揮者です」と岩城さんから一喝された。そう言えば周囲のオーケストラスタッフは「先生」と呼ばないで、「岩城さん」か「マエストロ」と言っていた。初対面で一発くらわせれたのがきっかけで、私も「岩城さん」あるいは「マエストロ」と呼ばせてもらっていた。 「近隣外交」という言葉ほど面倒なものはないと、日本人の多くは思っているのではないだろうか。尖閣諸島をめぐる中国側の執拗な動きは連日のように報道されている。「(日本)政府は29日、中国が東シナ海での大陸棚設定について、今月14日に国際機関の大陸棚限界委員会に申請した案を検討しないよう、同委員会に求めた。大陸棚は領海の基線から200カイリまでが基本だが、地形の特徴にもよる。中国は、中国大陸から尖閣諸島を含む沖縄トラフまで大陸棚が自然に延びていると主張。日本は、尖閣諸島が固有の領土であるため全く受け入れられないと表明した。」(12月29日付・朝日新聞ホームページ)

「近隣外交」という言葉ほど面倒なものはないと、日本人の多くは思っているのではないだろうか。尖閣諸島をめぐる中国側の執拗な動きは連日のように報道されている。「(日本)政府は29日、中国が東シナ海での大陸棚設定について、今月14日に国際機関の大陸棚限界委員会に申請した案を検討しないよう、同委員会に求めた。大陸棚は領海の基線から200カイリまでが基本だが、地形の特徴にもよる。中国は、中国大陸から尖閣諸島を含む沖縄トラフまで大陸棚が自然に延びていると主張。日本は、尖閣諸島が固有の領土であるため全く受け入れられないと表明した。」(12月29日付・朝日新聞ホームページ) 松井選手のホームタウンは石川県能美市にある。私は金沢のテレビ局時代に何度か自宅を取材に訪れた。松井選手が星稜高校の時代、「夏の甲子園」石川大会の中継、本大会での取材と夏は松井一色だった。強打者ぶりは「伝説」にもなった。1992年夏の全国高校野球選手権2回戦の明徳義塾(高知)戦で、5打席連続敬遠されて論議を呼んだ。

松井選手のホームタウンは石川県能美市にある。私は金沢のテレビ局時代に何度か自宅を取材に訪れた。松井選手が星稜高校の時代、「夏の甲子園」石川大会の中継、本大会での取材と夏は松井一色だった。強打者ぶりは「伝説」にもなった。1992年夏の全国高校野球選手権2回戦の明徳義塾(高知)戦で、5打席連続敬遠されて論議を呼んだ。 読売新聞は検証記事(10月26日付)で、「当時の取材は、実験記録や年齢、肩書など確認が不十分だった」など取材の不備を認めた。共同通信も「速報を重視するあまり、専門知識が必要とされる科学分野での確認がしっかりできないまま報じてしまった」という。しかし、これは言い訳にすぎない。報道に「伝えない」という選択肢はなく、伝える以上は裏付けに手を尽くすのが報道機関の使命である。当然、その結果責任はつきまとう。

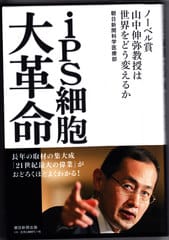

読売新聞は検証記事(10月26日付)で、「当時の取材は、実験記録や年齢、肩書など確認が不十分だった」など取材の不備を認めた。共同通信も「速報を重視するあまり、専門知識が必要とされる科学分野での確認がしっかりできないまま報じてしまった」という。しかし、これは言い訳にすぎない。報道に「伝えない」という選択肢はなく、伝える以上は裏付けに手を尽くすのが報道機関の使命である。当然、その結果責任はつきまとう。 ことし夢と希望と感動を与えてくれた一番の出来事は何かと問われれば、それは、iPS細胞(人工多能性幹細胞)の作製に成功した山中伸弥教授(京都大学)がノーベル医学生理学賞を受賞したこと、と答えたい。先般、朝日新聞科学医療部から本をいただいた。山中教授のiPS細胞開発の経緯や医療応用への課題などをまとめた『iPS細胞大革命 ノーベル賞山中伸弥教授は世界をどう変えるか』(朝日新聞出版)=写真=。その中には、壮大な研究に挑む山中氏の言葉が詰まっている。

ことし夢と希望と感動を与えてくれた一番の出来事は何かと問われれば、それは、iPS細胞(人工多能性幹細胞)の作製に成功した山中伸弥教授(京都大学)がノーベル医学生理学賞を受賞したこと、と答えたい。先般、朝日新聞科学医療部から本をいただいた。山中教授のiPS細胞開発の経緯や医療応用への課題などをまとめた『iPS細胞大革命 ノーベル賞山中伸弥教授は世界をどう変えるか』(朝日新聞出版)=写真=。その中には、壮大な研究に挑む山中氏の言葉が詰まっている。 さて、その総選挙を振り返る。自民が圧勝したのは、民主が経済対策を重視してこなかったからだ、との論調が目立っている。選挙後に株価が1万円台を回復し、円レートも84円台になったとか、日銀が国債など資産買い入れ基金の10兆円増額を決め、前年比上昇率2%のインフレ目標も次回の決定会合で検討するなど、自民の安倍総裁が求めに「満額回答」で答えたなどのメディアの報道が目立つようになった。

さて、その総選挙を振り返る。自民が圧勝したのは、民主が経済対策を重視してこなかったからだ、との論調が目立っている。選挙後に株価が1万円台を回復し、円レートも84円台になったとか、日銀が国債など資産買い入れ基金の10兆円増額を決め、前年比上昇率2%のインフレ目標も次回の決定会合で検討するなど、自民の安倍総裁が求めに「満額回答」で答えたなどのメディアの報道が目立つようになった。 年末に驚く事件が報じられた。現職の警察官が殺人と放火という前代未聞の罪を犯した。富山県警が22日、警部補で休職中の加野猛容疑者=54歳、富山市=を殺人と現住建造物等放火、死体損壊の疑いで逮捕したと発表した。ただ、続報でも、その殺しの動機が一切伝わってこない。なぜだ。

年末に驚く事件が報じられた。現職の警察官が殺人と放火という前代未聞の罪を犯した。富山県警が22日、警部補で休職中の加野猛容疑者=54歳、富山市=を殺人と現住建造物等放火、死体損壊の疑いで逮捕したと発表した。ただ、続報でも、その殺しの動機が一切伝わってこない。なぜだ。 去年の今頃、気持ちはフィリピンにあった。年賀状で書いた文面はこうだった。「能登の里山里海が国連食糧農業機関の世界農業遺産(GIAHS)に認定されました(昨年6月)。半島の立地を生かした農林漁業の技術や文化、景観が総合的に評価されたものです。世界に12ヵ所あるGIAHS地域とネットワークを築くため、手始めに今月11日から6日間、フィリピンの『イフガオの棚田』に行きます。ささやかながら能登の明日に向けた新たな取り組みになればと思っています。2012年元旦」

去年の今頃、気持ちはフィリピンにあった。年賀状で書いた文面はこうだった。「能登の里山里海が国連食糧農業機関の世界農業遺産(GIAHS)に認定されました(昨年6月)。半島の立地を生かした農林漁業の技術や文化、景観が総合的に評価されたものです。世界に12ヵ所あるGIAHS地域とネットワークを築くため、手始めに今月11日から6日間、フィリピンの『イフガオの棚田』に行きます。ささやかながら能登の明日に向けた新たな取り組みになればと思っています。2012年元旦」 興味が湧いたのは、現地では「田の神」ブルル=写真=の信仰があることだった。イフガオに米づくりをもたらした神様として崇められている。ここで日本では想像できない問題もある。フィリピンは多民族国家だが、9400万人の人口の8割はキリスト教徒だ。16世紀から始まるスペインの植民地化や、20世紀に入ってからのアメリカの支配による欧米化でキリスト教化されていったからだ。しかし、この地に根付くイフガオ族は歴史的にこうしたキリスト教化、地元でよくいわれる「クリスチャニティ(Christianity)」とは距離を置いてきた。コメに木に田んぼに神が宿る「八百万の神」を信じるイフガオ族にとって、キリスト教のような一神教は受け入れ難い。

興味が湧いたのは、現地では「田の神」ブルル=写真=の信仰があることだった。イフガオに米づくりをもたらした神様として崇められている。ここで日本では想像できない問題もある。フィリピンは多民族国家だが、9400万人の人口の8割はキリスト教徒だ。16世紀から始まるスペインの植民地化や、20世紀に入ってからのアメリカの支配による欧米化でキリスト教化されていったからだ。しかし、この地に根付くイフガオ族は歴史的にこうしたキリスト教化、地元でよくいわれる「クリスチャニティ(Christianity)」とは距離を置いてきた。コメに木に田んぼに神が宿る「八百万の神」を信じるイフガオ族にとって、キリスト教のような一神教は受け入れ難い。