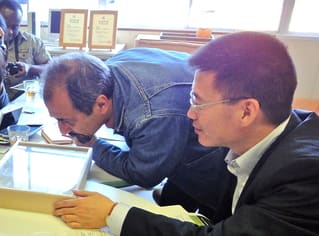

今月29日から能登半島・七尾市で開催されるGIAHS国際フォーラムには当然、主催者であるFAOからパルビスGIAHS事務局長も出席する。私の知る限りでパルビス氏の能登入りは今回のフォーラムを含めると4度目である。過去に2010年6月4日の事前視察、2011年6月17日の認証セレモニー(inception workshop)=写真・上=、2013年2月19、20日の国際GIAHSセミナー(能登キャンパス構想推進協議会など主催)=写真・下=である。

パルビスGIAHS事務局長が能登の農業者に語ったこと(上)

では、パルビス氏は能登でどんなことを語っているのだろうか。国際GIAHSセミナーでのスピーチ(英語)を日本語で採録してみる。このセミナーのテーマは、「パルビスGIAHS事務局長と日本のGIAHSを担う人々との対話」である。能登と佐渡のGIAHS担当の行政マンや農業者らとパルビス氏が直接対話するという形式で、日本のGIAHSに期待すること、GIAHSの目指すところ、未来に向けてのGIAHSの意義など示唆に富んだものだった。なおこのセミナーの様子はニュースレターとしてGIAHS公式サイトで掲載されている。パルビス氏のスピーチのタイトルは「Cultivating Diversity in our Agricultural Heritage Systems(世界農業遺産システムによる多様性の涵養)」。以下。

私は昨年、食料・農業のために使われる世界の土地資源および水資源の状況を、1冊の本にまとめて出版しました。FAO(食糧農業機関)が、過去50年にわたる土地・水利用の世界的な実態を評価したものです。世界レベルでは、農地が森林、湿地、山間部に12%拡大しました。灌漑地は117%増加し、食料生産は200%増加しました。つまり3倍になったということです。

私は昨年、食料・農業のために使われる世界の土地資源および水資源の状況を、1冊の本にまとめて出版しました。FAO(食糧農業機関)が、過去50年にわたる土地・水利用の世界的な実態を評価したものです。世界レベルでは、農地が森林、湿地、山間部に12%拡大しました。灌漑地は117%増加し、食料生産は200%増加しました。つまり3倍になったということです。

これは非常に喜ばしいことで、とても成功していると思えますが、同時に、土地の質が悪化し、砂漠化、気候変動、貧困、移住といった様々な問題が起こっています。農業セクターが大量の食料を生産することによって成し遂げたことは、地球の自然資源の基盤を破壊し、多数の問題を引き起こしたのです。

私自身、ペルシャにおける浸食の問題を目の当たりにしてきました。農地の多くが塩類化し、牧草地の質が悪化して家畜が食べる牧草がほとんどなくなり、砂丘が農地にも広がって、都市で洪水が起こるようになりました。これは気候変動と、貧困による人々の移住が原因です。

私たちは、「危機に瀕する農業システム(Agricultural Systems At Risk)」というタイトルの本の中で、このような事例を多数取り上げました。農業に関連した多数のシステムが危機に瀕しています。例えばヨーロッパでは、水の汚染、生物多様性の喪失、気候変動の影響など、多数の問題が起こっています。場所が変わればリスクの種類も異なるため、私たちのこれからの食の安全や発展にはたくさんの不確実要素があります。その一つの例が、インドや中国、中東、南米など乾燥地帯にある多くの国の地下水の枯渇です。地下水は灌漑の源であるため、地下水の枯渇と汚染が起こっている多くの国は、食の安全が脅かされて非常に困難な状況に置かれています。灌漑のためにあまりに多くの水をくみ上げたため、水が枯れてしまったのが原因です。

もちろん、伝統的な農業システムも危機に瀕しています。例えば中国の棚田は世界農業遺産の一つですが、人間の創造力がいかにこのような美しい棚田を生み出し、素晴らしい灌漑システムを作り上げてきたのか、物語ってくれています。この棚田では米と一緒に魚が育てられ、地域の人たちに食の安全を保障してきました。しかし現在では、十分な支援政策がないためにこのような棚田が放置されたり、破壊されたりしています。このように消滅してしまったシステムもあるのです。

さて、2050年に向けて考えてみますと、私たちには多数の課題が待ち構えています。私たちはすでに自然資源の基盤を破壊してしまい、私たちの将来にはとてつもない課題が潜んでいます。途上国での最も重要な課題の一つは、貧しい国における人口の増加です。現在、最も貧しい途上国の人口増加率は先進国の6倍になっています。もう一つの問題は、私たちの消費パターンの変化です。野菜や穀物、果物より肉を食べる人がどんどん増えています。伝統的な社会では近代的な社会よりはるかに多く野菜を消費していました。肉を1キロ生産するには、1キロの穀物・果物・野菜を生産するよりも10倍の水が必要とされます。これはとてつもない問題です。特に乾燥地帯の一部の国では、水はすでに貴重な資源となっており、水問題が起こっています。このような国は、インド、中国、ブラジルなど、世界中に多数あります。乾燥地帯の国では、水はすでに枯渇しています。手に入る水はほとんどなく、飲用水でさえ非常に貴重です。しかし食生活の変化により肉を食べるようになり、ますます水が必要とされています。私たちはすでに水が足りないという問題を抱えており、これは重大な問題です。

このような、人口増加、都市化、消費パターンの変化により、私たちは世界全体で食料の生産を60%、途上国に限れば100%増加させる必要があります。私たちの資源はすでに限られており、さらに資源が減少していますから、これは大きな課題です。となると当然、私たちには変化が必要です。私たちの開発のパラダイム、特に農業開発のパラダイムを変える必要があります。なぜなら、過去50年で私たちが成し遂げたあらゆる成功にもかかわらず、その背後では私たちはあまりにも多くの資源を失い、劣化させ、今後も同じ道を歩み続ければたくさんの問題が起こるからです。私たちは、農業を行う方法を変える必要があるのです。

途上国の貧困層でも最貧困の人たちについてお話しますと、彼らには十分な食料も、十分な水も、十分な保健衛生もありません。私たちが過去50年間に成し遂げた様々な成功にもかかわらず、いまだに10億人以上の人が飢餓に苦しんでいます。ですから、今お話ししているこのパラダイム転換を引き起こすためには、次のように問いかけるべきです。つまり、農家は低いコストで、地元で利用できる技術を活用し、気候変動シナリオを考慮に入れて、どの程度まで食料生産を改善できるか、そしてこのような食料生産システムは、環境資源やサービスにどのような影響を与えるのかという問いです。

グローバリゼーションは貧困、食料不安、自然資源の劣化といった問題を解決してきませんでした。ですから少し遡って考えてみる必要があるというのが大事なメッセージです。現在では、先進国と新興国、そして貧困国の食料生産システムは同じではありません。1週間分の食料に必要な金額を比較すると、先進国では1週間当たり約350ドル、1日当たり50ドル程度ですが、チャドのような国では1週間でたったの1.35ドルです。先進国では、ありとあらゆる食料があふれているのに、一家族分の食料は途上国より340倍も高いのです。途上国の貧しい人々は、食料に必要な収入を得ることは決してできません。加えて、先進国には食の多様性が存在しているように見えますが、真の多様性は存在しません。あるのはパッケージの多様性、物を詰め込むカラフルな箱の多様性なのです。

さらに、食の多様性の喪失は、二重の問題を引き起こしています。途上国では、食の多様性の喪失により、人々が栄養不足や微量元素不足に陥っています。先進国では、貧弱な食生活と食の多様性の喪失により、裕福病のような問題が起こっています。これは、タイプ2の糖尿病や、心臓疾患、肥満などです。先進国と途上国の両方とも、食の多様性を減少させてしまった結果、食料生産の方法に問題が起こっているのです。幸運なことに、これは日本には当てはまりません。日本は伝統を維持し、食の多様性を維持してきましたが、アメリカやオーストラリア、ヨーロッパ、その他の先進国や、途上国の大都市では、食の多様性がどんどん貧弱になってきています。日本や中国のような国でさえ、若い世代では食の多様性がますます貧弱になっており、健康問題が起こるようになってきています。食の多様性と栄養がもはや十分存在せず、脂肪分や糖分をより多く摂取するようになってきているので、当然、健康問題がより多く起こるのです。

食の多様性は生物多様性と関連しています。南米のペルーとアンデス地方にはジャガイモが230種あり、それぞれ色や味が異なります。乾燥地域に非常にたくさんの種子作物と穀物が存在していましたが、食べられなくなってしまったのですべて失われてしまいました。この点でも中国、インド、日本は幸運です、これらの国では食の伝統を守ってきたため、幸いなことに依然として食の多様性が守られています。これは一般的なことではありません。また、機能的生物多様性と呼ばれるものも失われてきました。これはハチの授粉能力の喪失のことで、農業にあまりにも多くの農薬が使われていることが原因です。ハチや昆虫がいなくなり、農作物が受粉ができなくなって、多くの国で大問題になっています。

私たちは、重要な課題と解決のチャンスの両方が小規模な農家と家族経営の農家にあるとの結論に達しました。小規模農家や家族経営農家は地域で生産活動を行い、自然環境をよりうまく維持し、輸送費をかけたり炭素を排出せずに食料を流通させています。そしてもちろん、今日でさえ、世界の食料の70%以上を生産しています。このような小規模農家になぜ投資をしないのでしょうか。何を生産するかにかかわらず、地元の小規模農家に投資をすれば、多様性が広がります。その方が生態学的に優れており、実行可能です。こうすれば、私たちは食料生産の問題を解決できるだけでなく、環境管理の問題にも貢献できます。もちろん、文化、生物多様性、環境保全は互いに関連し合っています。文化は私たちの文明の根幹です。米の生産は多数の文化的ルーツを生み出しました。中国、ヒマラヤ、インド、インドネシア、日本、ベトナム、ヒンズー教の寺院には、様々なお米の神様やお米の象徴が存在します。ですから食と文化は非常に密接に関連しているのです。文化を維持したかったら、食の多様性を維持しなければなりません。食の多様性を維持したかったら、文化の多様性を維持しなければなりません。ここには非常に重要なつながりがあります。

世界に存在するこのような一般的な課題を受け、私たちは私たちが主題の核心、すなわち、GIAHS(世界重要農業遺産システム)の動的保全という領域に到達しました。このプログラムは、今お話ししたすべての問題に応えることを目的としています。GIAHSは、2002年にヨハネスブルグで行われた持続可能な開発に関する世界サミットにおいて私たちが立ち上げたグローバル・パートナーシップで、持続可能な開発に関する需要に応えるものです。

GIAHSには、5つの重要な選定基準があります。1つ目はローカルな食と暮らし、2つ目は生物多様性と遺伝資源、3つ目は個人とコミュニティに関するローカルな知識、4つ目は製品やサービスの多様性を含む農業(agri-“culture”)の文化的多様性、そして最後の5つ目は景観の多様性と美しさです。これが、GIAHSシステムを認定する際の五つの選定基準です。GIAHSは、これらの基準を最低50%から70%満たさなければなりません。例えば、生物多様性の非常に豊かな地域や、文化的多様性の非常に豊かな地域、あるいは景観の美しい地域があります。興味深いことに、ほとんどの場合これらは同時に存在しています。こういったものがすべて揃って、世界農業遺産となります。

能登と佐渡島がGIAHSに立候補したとき、これらの基準をすべて検討、分析、評価をまとめてFAOに送付しました。私たちは能登と佐渡島を訪れて、重要な生物多様性、ローカルな食、文化的多様性が存在し、この地域が美しく、コミュニティ意識があり、人々が土地・水・景観の管理方法を理解していることを確認しました。文化の多様性もありました。これらすべてが一体となって、GIAHSの候補地として提示されました。これに基づき、もちろんFAOと事務局だけでなく、科学委員会も一緒になってこれらの基準を評価し、運営委員会に提案して、FAOが能登と佐渡島をGIAHSとして選出・認定しました。

もちろん、私たちはこれらの基準のフォローアップとモニタリングを続け、改善されなかったり、悪化したりしたことが明らかになれば、そのGIAHSシステムは自然にその認定を失います。モニタリングは2~3年ごとに行われます。私たちはGIAHSの地域を再び訪れて改善や悪化を評価します。ユネスコの世界遺産システムも、遺産地が適切に維持されなければ認定が取り消されます。GIAHSでも同じです。常に改善されなければいけないのです。だからこそ、地域コミュニティと国や県の政策とが力を合わせて、より良い未来のためにこのシステムを維持していかなければいけないのです。(つづく)

⇒25日(土)朝・金沢の天気 はれ

「日本におけるGIAHSの発展:大学の役割」と題して発表した国連大学サスティナビリティと平和研究所の永田明シニア・プログラム・コーディネーターの言葉だった。「欧州がユネスコの世界遺産をリードしたように、農業遺産はアジアがリードできるポジションにある」と述べ、とくに、日本、中国、韓国、日本の連携が重要で、国連大学は今後ともアジアの国々の世界農業遺産の連携に貢献したいと強調した。

「日本におけるGIAHSの発展:大学の役割」と題して発表した国連大学サスティナビリティと平和研究所の永田明シニア・プログラム・コーディネーターの言葉だった。「欧州がユネスコの世界遺産をリードしたように、農業遺産はアジアがリードできるポジションにある」と述べ、とくに、日本、中国、韓国、日本の連携が重要で、国連大学は今後ともアジアの国々の世界農業遺産の連携に貢献したいと強調した。 な工業国のリーダーの一つで、本当に素晴らしい興味深い例になってくれると私は確信しています。一つ目には、都市と農村のつながりです。私たちが都市の人口過剰と農村部の過疎という問題を抱えていることは疑いようがありません。私たちは、都市と農村の統合ができればいいと願っていますが、統合が無理なら、せめて交流が起こればいいと考えています。

な工業国のリーダーの一つで、本当に素晴らしい興味深い例になってくれると私は確信しています。一つ目には、都市と農村のつながりです。私たちが都市の人口過剰と農村部の過疎という問題を抱えていることは疑いようがありません。私たちは、都市と農村の統合ができればいいと願っていますが、統合が無理なら、せめて交流が起こればいいと考えています。 の食品をすべて、スーパーマーケットではなく地元で生産活動を行う小規模な農家から購入しています。

の食品をすべて、スーパーマーケットではなく地元で生産活動を行う小規模な農家から購入しています。 私は能登の一部で、農薬の使用をやめた所を見学させていただきました。そこでは有機栽培で米が生産されており、少しずつ水田にカエルや動物、様々な種類のヒルやミミズ、貝類が戻ってきています。生態系や生物多様性を回復するだけでなく、自然の中のある種のバランスが取り戻され、農薬や肥料の必要がなくなるため、これは非常に重要なことです。このような自然なシステムがもっと増えれば、きっと水田にもっと魚が増え、GIAHSがいっそう改良されます。

私は能登の一部で、農薬の使用をやめた所を見学させていただきました。そこでは有機栽培で米が生産されており、少しずつ水田にカエルや動物、様々な種類のヒルやミミズ、貝類が戻ってきています。生態系や生物多様性を回復するだけでなく、自然の中のある種のバランスが取り戻され、農薬や肥料の必要がなくなるため、これは非常に重要なことです。このような自然なシステムがもっと増えれば、きっと水田にもっと魚が増え、GIAHSがいっそう改良されます。 は、優れた製品を生産するだけでなく、生態系と生物多様性を維持し、その恩恵を受けています。これはアメリカの現代の里山と言えるでしょう。

は、優れた製品を生産するだけでなく、生態系と生物多様性を維持し、その恩恵を受けています。これはアメリカの現代の里山と言えるでしょう。 今月29日から能登半島・七尾市で開催されるGIAHS国際フォーラムには当然、主催者であるFAOからパルビスGIAHS事務局長も出席する。私の知る限りでパルビス氏の能登入りは今回のフォーラムを含めると4度目である。過去に2010年6月4日の事前視察、2011年6月17日の認証セレモニー(inception workshop)=写真・上=、2013年2月19、20日の国際GIAHSセミナー(能登キャンパス構想推進協議会など主催)=写真・下=である。

今月29日から能登半島・七尾市で開催されるGIAHS国際フォーラムには当然、主催者であるFAOからパルビスGIAHS事務局長も出席する。私の知る限りでパルビス氏の能登入りは今回のフォーラムを含めると4度目である。過去に2010年6月4日の事前視察、2011年6月17日の認証セレモニー(inception workshop)=写真・上=、2013年2月19、20日の国際GIAHSセミナー(能登キャンパス構想推進協議会など主催)=写真・下=である。

私は昨年、食料・農業のために使われる世界の土地資源および水資源の状況を、1冊の本にまとめて出版しました。FAO(食糧農業機関)が、過去50年にわたる土地・水利用の世界的な実態を評価したものです。世界レベルでは、農地が森林、湿地、山間部に12%拡大しました。灌漑地は117%増加し、食料生産は200%増加しました。つまり3倍になったということです。

私は昨年、食料・農業のために使われる世界の土地資源および水資源の状況を、1冊の本にまとめて出版しました。FAO(食糧農業機関)が、過去50年にわたる土地・水利用の世界的な実態を評価したものです。世界レベルでは、農地が森林、湿地、山間部に12%拡大しました。灌漑地は117%増加し、食料生産は200%増加しました。つまり3倍になったということです。 フランスのモンペリエ第2大学(理工系)で生態学の博士号を取得したパルビス氏は天然資源管理や持続可能な開発、農業生態学に関する著書(2008「Enduring Farms:Climate Change,Smallholders and Traditional Farming Communities(困難に耐える農家:気候変動、小規模農家と伝統的農村社会)」など)もある。スピーチを聞けば論理を重んじる学者肌だと理解できる。そのパルビス氏は目を輝かせながら、のぞき込んだのが能登の水田で採取した昆虫標本だった=写真・上=。そして、「この虫を採取したのは農家か」「カエルやヒルやミミズ、貝類の標本はあるか」と矢継ぎ早に質問もした。当時、視察対応の窓口だった私の第一印象は「虫好き、生物多様性に熱心な人」だった。その年の10月に開かれた生物多様性条約第10回締約国会議(名古屋市)の会場でもお見かけした。

フランスのモンペリエ第2大学(理工系)で生態学の博士号を取得したパルビス氏は天然資源管理や持続可能な開発、農業生態学に関する著書(2008「Enduring Farms:Climate Change,Smallholders and Traditional Farming Communities(困難に耐える農家:気候変動、小規模農家と伝統的農村社会)」など)もある。スピーチを聞けば論理を重んじる学者肌だと理解できる。そのパルビス氏は目を輝かせながら、のぞき込んだのが能登の水田で採取した昆虫標本だった=写真・上=。そして、「この虫を採取したのは農家か」「カエルやヒルやミミズ、貝類の標本はあるか」と矢継ぎ早に質問もした。当時、視察対応の窓口だった私の第一印象は「虫好き、生物多様性に熱心な人」だった。その年の10月に開かれた生物多様性条約第10回締約国会議(名古屋市)の会場でもお見かけした。 里海の人材養成についてプレゼンテーションを目的に出席、私は発言する立場にないオブザーバー参加だった。佐渡や能登の自治体、農林水産省、国連大学高等研究所、石川県庁など含め日本から総勢16人の参加だった。

里海の人材養成についてプレゼンテーションを目的に出席、私は発言する立場にないオブザーバー参加だった。佐渡や能登の自治体、農林水産省、国連大学高等研究所、石川県庁など含め日本から総勢16人の参加だった。 た運営委員会を傍聴すらできないと当初思われていた。ところが、中村教授がパルビス氏に傍聴は可能と尋ねると「No problem」の返事だった。運営委員会の雰囲気は緊張ではなく、各国のテレビ局などメディアも入るオープンな場だった。認証式は翌日11日午前に行われた=写真・下=。

た運営委員会を傍聴すらできないと当初思われていた。ところが、中村教授がパルビス氏に傍聴は可能と尋ねると「No problem」の返事だった。運営委員会の雰囲気は緊張ではなく、各国のテレビ局などメディアも入るオープンな場だった。認証式は翌日11日午前に行われた=写真・下=。 上記のようなパルビス氏の思い入れもあり、てっきり2013年のGIAHS国際フォーラムはカリフォルニア開催と思っていた関係者も多かったと思う。逆に言えば、谷本知事のトップセールスが熱心だったのだろう。国際会議を誘致する知事のトップセールスの腕前はこれだけではない。2008年5月24日、ドイツのボンで開催中だった生物多様性条約第9回締約国会議(COP9)の現地事務局に条約事務局長のアフメド・ジョグラフ氏を知事は訪ねた。このときすでに、2010年のCOP10の名古屋開催が内定していたので、「2010国際生物多様性年」のオープニングイベントなど関連会議を「ぜひ石川に」と売り込んだのだ=写真・上=。このとき、国連大学高等研究所いしかわ・かなざわオペレーティング・ユニットのあん・まくどなるど所長(当時)が通訳にあたり、「石川、能登半島にはすばらしいSatoyamaとSatoumiがある。一度見に来てほしい」と力説した。27日にはCOP9に訪れた環境省の黒田大三郎審議官(当時)にCOP10関連会議の誘致を根回した。

上記のようなパルビス氏の思い入れもあり、てっきり2013年のGIAHS国際フォーラムはカリフォルニア開催と思っていた関係者も多かったと思う。逆に言えば、谷本知事のトップセールスが熱心だったのだろう。国際会議を誘致する知事のトップセールスの腕前はこれだけではない。2008年5月24日、ドイツのボンで開催中だった生物多様性条約第9回締約国会議(COP9)の現地事務局に条約事務局長のアフメド・ジョグラフ氏を知事は訪ねた。このときすでに、2010年のCOP10の名古屋開催が内定していたので、「2010国際生物多様性年」のオープニングイベントなど関連会議を「ぜひ石川に」と売り込んだのだ=写真・上=。このとき、国連大学高等研究所いしかわ・かなざわオペレーティング・ユニットのあん・まくどなるど所長(当時)が通訳にあたり、「石川、能登半島にはすばらしいSatoyamaとSatoumiがある。一度見に来てほしい」と力説した。27日にはCOP9に訪れた環境省の黒田大三郎審議官(当時)にCOP10関連会議の誘致を根回した。 金沢で開催された国際生物多様性年のクロージングイベントは翌年の「2011国際森林年」にちなんだ式典でもあった=写真・下=。印象的だったのは、各国の大使クラスの参加者が参加した兼六園への散歩コース。雪つりを終えていた兼六園の樹木を眺めながら、海外からの来賓たちが「木の保護の仕方が独特。300年以上生きている木があることは驚き。これこそ日本の遺産だ」と絶賛していた。

金沢で開催された国際生物多様性年のクロージングイベントは翌年の「2011国際森林年」にちなんだ式典でもあった=写真・下=。印象的だったのは、各国の大使クラスの参加者が参加した兼六園への散歩コース。雪つりを終えていた兼六園の樹木を眺めながら、海外からの来賓たちが「木の保護の仕方が独特。300年以上生きている木があることは驚き。これこそ日本の遺産だ」と絶賛していた。 北海道旅行の4日目(5月6日)は札幌を巡った。朝は気温が5度と低く、吐く息が白い。市内全体がガスがかかった感じで、テレビ塔(147.2㍍)=写真・上=もかすんで見える。オホーツク海に停滞している低気圧の影響で上空に寒気が流れ込んでいるためらしい。午前中のニュースでは、北海道の東部が雪に見舞われ、帯広では積雪3㌢となり、5月としては2008年以来の積雪を観測した、と。3日に新千歳空港に到着してからずっと春冷えで、まるで冬を追いかけてきたようだ。

北海道旅行の4日目(5月6日)は札幌を巡った。朝は気温が5度と低く、吐く息が白い。市内全体がガスがかかった感じで、テレビ塔(147.2㍍)=写真・上=もかすんで見える。オホーツク海に停滞している低気圧の影響で上空に寒気が流れ込んでいるためらしい。午前中のニュースでは、北海道の東部が雪に見舞われ、帯広では積雪3㌢となり、5月としては2008年以来の積雪を観測した、と。3日に新千歳空港に到着してからずっと春冷えで、まるで冬を追いかけてきたようだ。 の新聞を読んでの印象だ。それにしても、1855年産のワインはロシアからの相当前向きなメッセージではないだろうか。

の新聞を読んでの印象だ。それにしても、1855年産のワインはロシアからの相当前向きなメッセージではないだろうか。 こうした北海道の海陸の接点が重視され、金融や輸送の関連企業が続々と小樽に集まってくることになる。もう一つの国指定重要文化財である旧・日本郵船小樽支店=写真=は、日露戦争直後の明治39年(1906)に完成した。石造2階建て、ルネッサンス様式の重厚な建築だ。この建物が注目されたのは、日露戦争の勝利だ。明治38年(1905)9月5日締結のポーツマス条約で樺太の南半分が日本の領土となり、翌年明治39年の11月13日、その条約に基づく国境画定会議が日本郵船小樽支店の2階会議室で開かれたのである。このとき、ロシア側の交渉団の委員長が宴席のスピーチで「北海道は日本の新天地なり」と褒めちぎったといわれる。すなわち、北海道内の物流の結節点だけでなく、大陸貿易の窓口としての機能に期待が膨らんだのである。

こうした北海道の海陸の接点が重視され、金融や輸送の関連企業が続々と小樽に集まってくることになる。もう一つの国指定重要文化財である旧・日本郵船小樽支店=写真=は、日露戦争直後の明治39年(1906)に完成した。石造2階建て、ルネッサンス様式の重厚な建築だ。この建物が注目されたのは、日露戦争の勝利だ。明治38年(1905)9月5日締結のポーツマス条約で樺太の南半分が日本の領土となり、翌年明治39年の11月13日、その条約に基づく国境画定会議が日本郵船小樽支店の2階会議室で開かれたのである。このとき、ロシア側の交渉団の委員長が宴席のスピーチで「北海道は日本の新天地なり」と褒めちぎったといわれる。すなわち、北海道内の物流の結節点だけでなく、大陸貿易の窓口としての機能に期待が膨らんだのである。 道央自動車道を走り、登別から小樽に着いた(4日)。予約しておいた小樽運河沿いのホテルにレンタカーを停め、周辺を散策した=写真・上=。2007年8月にも家族で小樽に来ているので、5年9ヵ月ぶりになる。で、小樽はどうのように変わったのか印象を述べてみたい。

道央自動車道を走り、登別から小樽に着いた(4日)。予約しておいた小樽運河沿いのホテルにレンタカーを停め、周辺を散策した=写真・上=。2007年8月にも家族で小樽に来ているので、5年9ヵ月ぶりになる。で、小樽はどうのように変わったのか印象を述べてみたい。 きしていると、中国語の会話をしながらワイワイと歩くグループとよく会う。海外からも観光客を呼び込む戦略も成功しているのだろう。

きしていると、中国語の会話をしながらワイワイと歩くグループとよく会う。海外からも観光客を呼び込む戦略も成功しているのだろう。 ば、北海道どこでも味わえるのではないか。その土地で磨かれた文化としての食はどこのあるのだろうか。

ば、北海道どこでも味わえるのではないか。その土地で磨かれた文化としての食はどこのあるのだろうか。 定的となったのか、熱が出るやら咳き込むやらで体長不良に陥った。季節は春とは言え、今回の寒さは、地元紙の北海道新聞にも「札幌 21年ぶり5月の雪観測」(3日付)と1面の見出しで、2日夜に札幌でみぞれが降り、積雪(1㌢未満)を観測した、季節外れの戻り寒波を記していた。タマネギやジャガイモを作付する道内の農家が「寒い春」の影響で低温と日照不足を案じる声も記事にされていた。

定的となったのか、熱が出るやら咳き込むやらで体長不良に陥った。季節は春とは言え、今回の寒さは、地元紙の北海道新聞にも「札幌 21年ぶり5月の雪観測」(3日付)と1面の見出しで、2日夜に札幌でみぞれが降り、積雪(1㌢未満)を観測した、季節外れの戻り寒波を記していた。タマネギやジャガイモを作付する道内の農家が「寒い春」の影響で低温と日照不足を案じる声も記事にされていた。 登別温泉に到着して。さっそく地獄谷を見学に行った。硫黄のにおいが立ち込め、いまも水蒸気を噴き上げている。「地熱注意」の看板も目につく。下に降りると、薬師如来の御堂がある。看板が書きに江戸時代に南部藩が火薬の原料となる硫黄を採取した、とある。そしてところどころに、閻魔大王の像やら漫画風のキャラクターが温泉街を彩っている。そして、楽しそうに写真を撮影しているグループの中には中国語が飛び交っている。

登別温泉に到着して。さっそく地獄谷を見学に行った。硫黄のにおいが立ち込め、いまも水蒸気を噴き上げている。「地熱注意」の看板も目につく。下に降りると、薬師如来の御堂がある。看板が書きに江戸時代に南部藩が火薬の原料となる硫黄を採取した、とある。そしてところどころに、閻魔大王の像やら漫画風のキャラクターが温泉街を彩っている。そして、楽しそうに写真を撮影しているグループの中には中国語が飛び交っている。