☆能登キャンパス-中

事例報告で4組が報告。最初に、早稲田大学平山郁夫記念ボランティアセンターの加藤基樹助教が、学生2人と演壇に立ち「学生の地域活動の教育効果」と題して述べた=写真・上=。同センターは、「社会貢献」と「体験的学習」をキーワードに、昨年度実績で13600人の学生たちが地域活動に参加。東京からバスと電車で9時間かかる岩手県田野畑村へ50年間、年4回の合宿を通して育林作業を中心に活動しているサークルもある。学生のボランティアセンターでは日本最大で最古かもしれない。

事例報告で4組が報告。最初に、早稲田大学平山郁夫記念ボランティアセンターの加藤基樹助教が、学生2人と演壇に立ち「学生の地域活動の教育効果」と題して述べた=写真・上=。同センターは、「社会貢献」と「体験的学習」をキーワードに、昨年度実績で13600人の学生たちが地域活動に参加。東京からバスと電車で9時間かかる岩手県田野畑村へ50年間、年4回の合宿を通して育林作業を中心に活動しているサークルもある。学生のボランティアセンターでは日本最大で最古かもしれない。

地域は学生の感性を磨く「学びの場」

地域に密着した鳥獣管理技術者を養成 宇都宮大学の 高橋俊守准教授が、全国的に問題となっているイノシシやクマなどの獣害の問題について、地域と連携した取り組みを「野生鳥獣と人間の軋轢問題」と題して報告。同大学が獣害対策の人材を育成する「里山野生鳥獣管理技術者養成プログラム」(平成21‐25年度)の修了生も発表した。高橋氏は「獣害の所轄官庁が一般化された対応しているが、細分化された土地所有、集落の事情、対策すべき動物の相違、非農家の増加で、集落機能が低下しており、そのギャップが大きいと問題提起。同大学では引き続き一般社団法人鳥獣管理技術協会を設立、地域に密着した鳥獣管理技術者の養成のため、「鳥獣管理士」資格認定を実施している。

金沢大学の小路晋作特任准教授は、能登半島で展開している「能登里山里海マイスター育成プログラム」の教員スタッフとして7 年間能登に駐在し、これまで107人のマイスターを育ててきた経緯を、「地域とともに育む人材養成プログラム」と題して報告。長崎県対馬市で学生の受け入れを中心とした地域づくりを行っている一般社団法人MITの吉野元統括マネージャーは「地域づくりコーディネーターの役割」と題して報告。対馬では市をあ げて大学との連携を図ろうとしており、コーディネーターの役割は地域と大学の双方のメリットを生み出す潤滑油であると述べた。

げて大学との連携を図ろうとしており、コーディネーターの役割は地域と大学の双方のメリットを生み出す潤滑油であると述べた。

学生や講師陣、地元の関係者ら60人余りが参加した意見交換会は地元・鹿波獅子太鼓の披露されるなど=写真・下=、和やかな雰囲気での懇親の場となった。

2日目のシンポジウムは「地域の資源を学びに活かす~能登の事例から」と題して事例報告と総括討論が行われた。金沢星稜大学の池田幸應教授が、穴水町において長年にわたり、学生と地域の交流・連携を推進してきた成果を「穴水町における学生と地域との交流・連携、この10年」と題して事例報告した。廃校舎を拠点とした地域資源活用による体験型コミュニティづくりを目指して、「能登シーズンキャンパス」や「かぶと塾」など開設している。他方で、祭りなど一時的な参加交流だけで、本当の地域貢献に繋がるのかは疑問と、問題提起をした。

⇒27日(月)夜・金沢の天気 はれ

キャンパス構想推進協議会(会長・福森義宏金沢大学理事・副学長)は10月17、18日の両日、「地域・大学連携サミット2014㏌穴水」を開催した。協議会では、平成23年度「地域再生人材大学サミット」(輪島市)、同24年度「域学連携サミットin能登」(珠洲市)、同25年度「地域・大学連携サミット」(能登町)を開いており、今回4回目となった。学生・研究者との交流を拡大して地域再生を目指すシンポジウムで初日170人が訪れた=写真=。

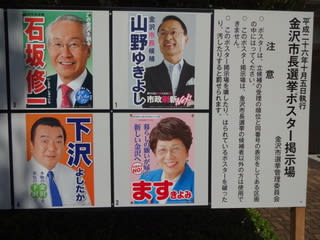

キャンパス構想推進協議会(会長・福森義宏金沢大学理事・副学長)は10月17、18日の両日、「地域・大学連携サミット2014㏌穴水」を開催した。協議会では、平成23年度「地域再生人材大学サミット」(輪島市)、同24年度「域学連携サミットin能登」(珠洲市)、同25年度「地域・大学連携サミット」(能登町)を開いており、今回4回目となった。学生・研究者との交流を拡大して地域再生を目指すシンポジウムで初日170人が訪れた=写真=。 北陸中日新聞石川版(7日付)では、5日の投票日に実施した出口調査(1120人)の回答結果を分析した記事を掲載している。この結果で目を引くのは、自民党の支持層の56.7%が山野氏に投票したと答え、30.7%の下沢氏より倍近いことだ。また、民主党支持層でも51.6%、社民党支持層で69.2%もの人が山野氏に票を投じている。民主・社民・連合石川の推薦候補がいたにもかかわらずである。記事では「共産支持層でも23.1%が山野さんに投票しており、政党に関係なく幅広い支持を集めたことがうかがえる」と記載されている。

北陸中日新聞石川版(7日付)では、5日の投票日に実施した出口調査(1120人)の回答結果を分析した記事を掲載している。この結果で目を引くのは、自民党の支持層の56.7%が山野氏に投票したと答え、30.7%の下沢氏より倍近いことだ。また、民主党支持層でも51.6%、社民党支持層で69.2%もの人が山野氏に票を投じている。民主・社民・連合石川の推薦候補がいたにもかかわらずである。記事では「共産支持層でも23.1%が山野さんに投票しており、政党に関係なく幅広い支持を集めたことがうかがえる」と記載されている。 、立候補した。選挙では、新人3人が山野氏への批判票を集めきれなかったようだ。

、立候補した。選挙では、新人3人が山野氏への批判票を集めきれなかったようだ。

1年間に凝縮されたカリキュラムで、受講生たちは月2回の土曜日、能登学舎(珠洲市三崎町小泊)でこれからの能登の里山里海をどのように活かしてゆくべきかについて、多彩な講師陣の指導を受けながら、熱心に議論を積み重ねてきた。その間、様々な戸惑いや悩みもあった。受講生たちは、それを乗り越え、自らの課題研究をまとめ上げて、審査と評価を得て、この日の修了式を迎えた。

1年間に凝縮されたカリキュラムで、受講生たちは月2回の土曜日、能登学舎(珠洲市三崎町小泊)でこれからの能登の里山里海をどのように活かしてゆくべきかについて、多彩な講師陣の指導を受けながら、熱心に議論を積み重ねてきた。その間、様々な戸惑いや悩みもあった。受講生たちは、それを乗り越え、自らの課題研究をまとめ上げて、審査と評価を得て、この日の修了式を迎えた。 そのため同様の課題を有する、日本の2つの世界農業遺産認定地域(能登・佐渡)との結びつきを強化し、金沢大学が能登で培った里山里海をテ-マとした人材育成のノウハウを移転し、同地において魅力ある農業を実践し、地域を持続的に発展させる若手人材養成のプログラムの構築を支援するというもの。また、GIAHSの理念の普及を通じた国際交流・支援を実施することにより、能登および佐渡地域において、国際的な視点を持ちながら地域の課題解決に取り組み、国際社会と連携するグローバル人材の育成につなげていく。少々欲張った取り組みではある。

そのため同様の課題を有する、日本の2つの世界農業遺産認定地域(能登・佐渡)との結びつきを強化し、金沢大学が能登で培った里山里海をテ-マとした人材育成のノウハウを移転し、同地において魅力ある農業を実践し、地域を持続的に発展させる若手人材養成のプログラムの構築を支援するというもの。また、GIAHSの理念の普及を通じた国際交流・支援を実施することにより、能登および佐渡地域において、国際的な視点を持ちながら地域の課題解決に取り組み、国際社会と連携するグローバル人材の育成につなげていく。少々欲張った取り組みではある。 、古民家の活用などついて耳を傾けた。21日午後からはイフガオ里山マイスターの受講生5人が現在取り組んでいる「ドジョウの水田養殖」や「外来の巨大ミミズの駆除・管理」などについて発表した。これに能登の受講生やOBがコメントするなど、研究課題の突き合わせを通じて、相互の理解を深めた。

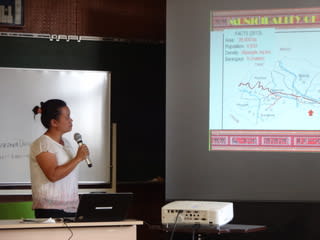

、古民家の活用などついて耳を傾けた。21日午後からはイフガオ里山マイスターの受講生5人が現在取り組んでいる「ドジョウの水田養殖」や「外来の巨大ミミズの駆除・管理」などについて発表した。これに能登の受講生やOBがコメントするなど、研究課題の突き合わせを通じて、相互の理解を深めた。 イフガオ里山マイスター養成プログラムでは月1回(1泊2日)、イフガオ州大学を拠点に現地の若者20人がフィリピン大学やイフガオ州大学の教員の指導で地域資源の活用や生物多様性と環境、持続可能な地域づくり、ビジネス創出について学んでいる。能登研修を通じて、GIAHSサイト間の交流を深める。今回参加した受講生10人は教員スタッフ3人とともに12日にイフガオ現地からマニラを経由し、13日深夜金沢に到着した。

イフガオ里山マイスター養成プログラムでは月1回(1泊2日)、イフガオ州大学を拠点に現地の若者20人がフィリピン大学やイフガオ州大学の教員の指導で地域資源の活用や生物多様性と環境、持続可能な地域づくり、ビジネス創出について学んでいる。能登研修を通じて、GIAHSサイト間の交流を深める。今回参加した受講生10人は教員スタッフ3人とともに12日にイフガオ現地からマニラを経由し、13日深夜金沢に到着した。 、収穫に感謝する歌と踊りを披露した。イフガオで自らも農業を営むマリージェーン・アバガンさんは「能登の棚田はとても手入れが行き届いている」と感想を話した。

、収穫に感謝する歌と踊りを披露した。イフガオで自らも農業を営むマリージェーン・アバガンさんは「能登の棚田はとても手入れが行き届いている」と感想を話した。 出拠点の形成」補助事業、2007~11年度)の取り組みを、研究所員や来日している国連食糧農業機関(FAO)の幹部に紹介することになった。プログラムの教員スタッフが、能登半島の先端での里山里海の地域資源を活用する地域人材の養成の仕組み、とくに生物多様性など環境配慮の水田づくりの実習カリキュラムなどについて説明した。すると、その話を聞きながら回覧された水田の昆虫標本をじっとのぞき込んでいたFAOのゲストが質問した=写真・上=。「この虫を採取したのは農家か」「ほかにカエルやヒルやミミズ、貝類の標本はあるのか、見せてほしい」と、熱心に質問をした。その人が世界農業遺産(GIAHS)の創設者であり議長(当時)であったパルヴィス・クーハフカーン氏だったことを知ったのは、その1年後だった。

出拠点の形成」補助事業、2007~11年度)の取り組みを、研究所員や来日している国連食糧農業機関(FAO)の幹部に紹介することになった。プログラムの教員スタッフが、能登半島の先端での里山里海の地域資源を活用する地域人材の養成の仕組み、とくに生物多様性など環境配慮の水田づくりの実習カリキュラムなどについて説明した。すると、その話を聞きながら回覧された水田の昆虫標本をじっとのぞき込んでいたFAOのゲストが質問した=写真・上=。「この虫を採取したのは農家か」「ほかにカエルやヒルやミミズ、貝類の標本はあるのか、見せてほしい」と、熱心に質問をした。その人が世界農業遺産(GIAHS)の創設者であり議長(当時)であったパルヴィス・クーハフカーン氏だったことを知ったのは、その1年後だった。 け、一人ひとりにコメントしたパルヴィス氏は「ぜひマイスターのみなさんにはGIAHS大使として、世界に意義を広めてほしい」と期待を込めた。

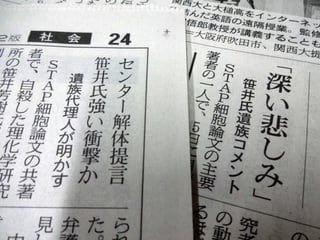

け、一人ひとりにコメントしたパルヴィス氏は「ぜひマイスターのみなさんにはGIAHS大使として、世界に意義を広めてほしい」と期待を込めた。 「記者会見した中村和洋弁護士によりますと、家族に宛てた遺書には、今までありがとうという感謝のことばと、先立つことについて申し訳ないというおわびのことばが書かれていたということです。また、みずから命を絶ったことについて、『マスコミなどからの不当なバッシング、理研やラボへの責任から疲れ切ってしまった』ということが記されていたということです。」

「記者会見した中村和洋弁護士によりますと、家族に宛てた遺書には、今までありがとうという感謝のことばと、先立つことについて申し訳ないというおわびのことばが書かれていたということです。また、みずから命を絶ったことについて、『マスコミなどからの不当なバッシング、理研やラボへの責任から疲れ切ってしまった』ということが記されていたということです。」 リポートを提出した200人の学生がインタビューしたい相手として選ばれたトップは小保方晴子さん(「STAP細胞」研究者)。24人の学生が選んだ。主な質問は「STAP細胞の再検証実験により、STAP細胞の存在を証明する自信はありますか」というものだった。2番目に多かったのが、安倍晋三・総理大臣の23人。主な質問は「集団的自衛権の行使を憲法改正ではなく憲法解釈により容認した理由は」。3番目がサッカー選手の本田圭祐氏。主な質問は「優勝を目標に掲げて挑んだ今回のW杯の結果についての感想は」というものだった。学生のインタビューの相手は時代の世相を反映している。ちなみに、あの泣きの野々村竜太郎・元兵庫県議には8人の学生がインタビューを望んだ。

リポートを提出した200人の学生がインタビューしたい相手として選ばれたトップは小保方晴子さん(「STAP細胞」研究者)。24人の学生が選んだ。主な質問は「STAP細胞の再検証実験により、STAP細胞の存在を証明する自信はありますか」というものだった。2番目に多かったのが、安倍晋三・総理大臣の23人。主な質問は「集団的自衛権の行使を憲法改正ではなく憲法解釈により容認した理由は」。3番目がサッカー選手の本田圭祐氏。主な質問は「優勝を目標に掲げて挑んだ今回のW杯の結果についての感想は」というものだった。学生のインタビューの相手は時代の世相を反映している。ちなみに、あの泣きの野々村竜太郎・元兵庫県議には8人の学生がインタビューを望んだ。