☆オートドライブの意義

高齢者(65歳以上)の4人に1人が軽度の認知症を患う社会。認知症の老人が家出して、行方不明となった人はこれまで1万人いると言われる。では、一律に老人には車は危険だからと言って、取り上げることはできるのだろうか。むしろ買い物など老人こそ車を必要しているのではないか。能登半島に出向くと、車を運転する老人たちが多くいる。まさに車がないと暮らせない。

その能登半島の先端、珠洲(すず)市で金沢大学の研究チームによる、自動運転(オートドライブ)が実証実験プロジェクトが進んでいる。実証実験は今年2月に開始され、障害物や信号などを把握するセンサーやカメラなどを取り付けたトヨタ「プリウス」を使用して自動運転し、対向車や歩行者の複雑な動きも予測できるようデータを積み上げている。2020年をめどに高齢者の移動手段としての実用化を目指している。

その能登半島の先端、珠洲(すず)市で金沢大学の研究チームによる、自動運転(オートドライブ)が実証実験プロジェクトが進んでいる。実証実験は今年2月に開始され、障害物や信号などを把握するセンサーやカメラなどを取り付けたトヨタ「プリウス」を使用して自動運転し、対向車や歩行者の複雑な動きも予測できるようデータを積み上げている。2020年をめどに高齢者の移動手段としての実用化を目指している。

同プロジェクトの実験ルートはこれまで1コース6.6㌔だったが、先月27日から4コース延べ60㌔に拡大した。ルートの新設は、さらに学術的に自動運転の技術を総合的に加速する必要があるからだ。もはやオートドライブのシステム構築は、国際競争の段階になっているからだ。と同時に、日本では高齢化社会の課題にもなっている老人と車の課題解決への貢献が期待されるのだ。

過日(9月11日)、プロジェクトの菅沼直樹准教授(ロボット工学)にお願いして、実際に自動運転のプリウスに実際に乗せてもらい、珠洲市の公道を走った=写真=。車道から駐車場に入るため右折する際も、対向車が来た場合は一時停止する。また、道路脇に倒木などの障害物があっても上手に避ける。なんとも快適なドライブだった。この地域はトンネルも多いため、GPSは使わず、車道の白線を自動的に読み取って走る。なので、雪道をどうドライブするか、今後の課題として残る。また、信号機の赤青黄の情報も読み取るが、晴天では逆光になって信号機などの情報は読みにくくなるといった状態にもなり、いろいろ課題もある(菅沼准教授)という。

実際の市街地や一般道のいわゆる公道で60㌔の実証実験の取り組みは全国でも例がないかもしれない。この実証実験を通じて、オートドライブの車が完成し、老人が「病院へ行ってくれ」と声をかけると、「どちらの病院ですか」などと対話して、自動走行する社会が実現したら、老人と車事故の課題は解決する。生活動線でオートドライブを実用化する、何とも夢のある話だ。(※写真は、オートドライブで走行中。実験中は、ハンドルには触れないが、万が一のためを想定し、ハンドルに手をかざし、すぐ握れる状態にしている)

⇒2日(月)朝・金沢の天気 あめ

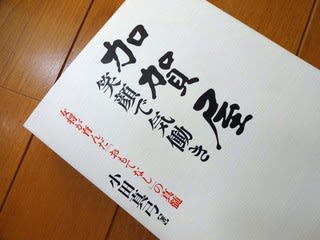

和紙をイメージするのだが、画像変化カードは意外だった。女将の名前は小田真弓さん、その小田さんが日経新聞出版社から本を出した。『加賀屋 笑顔で気働き~女将が育んだ「おもてなし」の神髄~』

和紙をイメージするのだが、画像変化カードは意外だった。女将の名前は小田真弓さん、その小田さんが日経新聞出版社から本を出した。『加賀屋 笑顔で気働き~女将が育んだ「おもてなし」の神髄~』 ホールで行われた。その中に10件の中に、金沢大学が能登半島の珠洲市などと取り組んでいる、能登里山里海マイスター育成プログラムなどの大学連携(あるいは域学連携)のプログラムが残り、珠洲市の泉谷満寿裕市長と金沢大学の中村浩二特任教授が最終のプレゼンテーションに登壇した=写真=。

ホールで行われた。その中に10件の中に、金沢大学が能登半島の珠洲市などと取り組んでいる、能登里山里海マイスター育成プログラムなどの大学連携(あるいは域学連携)のプログラムが残り、珠洲市の泉谷満寿裕市長と金沢大学の中村浩二特任教授が最終のプレゼンテーションに登壇した=写真=。 てきたので、つい調子に乗って、ラッパの口にご祝儀(1000円)を入れた次第。

てきたので、つい調子に乗って、ラッパの口にご祝儀(1000円)を入れた次第。

り続けているテント村を訪ねた。「座り込み4175日」とある。東京から来たという女子学生3人がテント村の人たちと話し込んでいた。「私たちはこのきれいな海を戦場にしたくない。新基地がどれだけ県民の心の負担になるか察してほしい」とテント村のスタッフが訴えていた。

り続けているテント村を訪ねた。「座り込み4175日」とある。東京から来たという女子学生3人がテント村の人たちと話し込んでいた。「私たちはこのきれいな海を戦場にしたくない。新基地がどれだけ県民の心の負担になるか察してほしい」とテント村のスタッフが訴えていた。 踪からのすべての者の保護に関する国際条約」(強制失踪防止条約)では、日本政府とこれまで、日本人拉致問題を念頭に「国境を越えた拉致」を条約案に盛り込むよう働きかけて、採択されている。こうした条約の中に、知事が訴える「基地は人権問題」という概念を落とし込む条約は見当たらないのではないか。見当たらないとしても、沖縄タイムスが記事にしているように、人権理事会の円形会議場には「同じように助けを求めに来ている人がたくさんいた」ということだ。

踪からのすべての者の保護に関する国際条約」(強制失踪防止条約)では、日本政府とこれまで、日本人拉致問題を念頭に「国境を越えた拉致」を条約案に盛り込むよう働きかけて、採択されている。こうした条約の中に、知事が訴える「基地は人権問題」という概念を落とし込む条約は見当たらないのではないか。見当たらないとしても、沖縄タイムスが記事にしているように、人権理事会の円形会議場には「同じように助けを求めに来ている人がたくさんいた」ということだ。 を挟んだ向こう側には基地反対派のテントが張られて大音響で入れ替わり、立ち代わりアジテートの演説が行われている。タクシーでその前を走行すると、「辺野古新基地NO!」などのプラカードが車から見えるように道路側に差し出されるのである。正面で陣取っていた人がいた。「辺野古埋立阻止」のプラカードを持って、椅子に腰かけている。基地と歩道の境界線である黄色い線を超えないように、公道ギリギリのところでアピールしている=写真=。

を挟んだ向こう側には基地反対派のテントが張られて大音響で入れ替わり、立ち代わりアジテートの演説が行われている。タクシーでその前を走行すると、「辺野古新基地NO!」などのプラカードが車から見えるように道路側に差し出されるのである。正面で陣取っていた人がいた。「辺野古埋立阻止」のプラカードを持って、椅子に腰かけている。基地と歩道の境界線である黄色い線を超えないように、公道ギリギリのところでアピールしている=写真=。 ている、という。地元と反対派は一体化していないようだ。

ている、という。地元と反対派は一体化していないようだ。 ラムサール条約登録の湿地「名蔵アンパル」を見学できるというので、隣接する「石垣やいま村」というテーマパークに立ち寄った。八重山の古い民家も移築して保存されている。沖縄の民謡を三線(さんしん)で生演奏している家などあり、にぎやかな雰囲気だった。入口から東に向かって、途中、カンムリワシのケージを横目で見て、さらに坂を下りていく。ウッドデッキがあってマングローブの群生林に入っていく。

ラムサール条約登録の湿地「名蔵アンパル」を見学できるというので、隣接する「石垣やいま村」というテーマパークに立ち寄った。八重山の古い民家も移築して保存されている。沖縄の民謡を三線(さんしん)で生演奏している家などあり、にぎやかな雰囲気だった。入口から東に向かって、途中、カンムリワシのケージを横目で見て、さらに坂を下りていく。ウッドデッキがあってマングローブの群生林に入っていく。

22日付の朝刊をホテルで読むと、琉球新報と沖縄タイムスの一面の見出しが躍っていた。琉球新報「新基地は『人権侵害』 知事、国連で演説 辺野古阻止 国際世論へ訴え」、沖縄タイムス「反辺野古 国連で訴え 知事、人権理で声明」と。沖縄県の翁長知事が21日午後(日本時間22日未明)、スイスの国連欧州本部で開かれている国連人権理出席し、「沖縄の人々は自己決定権や人権をないがしろにされている」と述べ、アメリカ軍普天間飛行場の県内移設反対を訴えたという記事だ。両紙ともジュネーブに同行の記者を送っていて、署名記事だ。チカラが入っている。

22日付の朝刊をホテルで読むと、琉球新報と沖縄タイムスの一面の見出しが躍っていた。琉球新報「新基地は『人権侵害』 知事、国連で演説 辺野古阻止 国際世論へ訴え」、沖縄タイムス「反辺野古 国連で訴え 知事、人権理で声明」と。沖縄県の翁長知事が21日午後(日本時間22日未明)、スイスの国連欧州本部で開かれている国連人権理出席し、「沖縄の人々は自己決定権や人権をないがしろにされている」と述べ、アメリカ軍普天間飛行場の県内移設反対を訴えたという記事だ。両紙ともジュネーブに同行の記者を送っていて、署名記事だ。チカラが入っている。 石垣島の第一印象は、紺碧の空と海、そして赤土のサトウキビ畑だ。そして、東シナ海に面し、国境離島と称されるくらいに中国と接している。きょう(21日)は、とくに当てがあったわけでもないが、島を半周するつもりでレンタカーを走らせた。

石垣島の第一印象は、紺碧の空と海、そして赤土のサトウキビ畑だ。そして、東シナ海に面し、国境離島と称されるくらいに中国と接している。きょう(21日)は、とくに当てがあったわけでもないが、島を半周するつもりでレンタカーを走らせた。 した。この蜂起を知ったアメリカのイギリスの海軍が3回にわたり島に来て、砲撃を加え、武装兵が上陸して捜索を行った。クーリーたちは山中に逃げ込んだが、逮捕、銃撃された。自殺者や病没者も続出した。

した。この蜂起を知ったアメリカのイギリスの海軍が3回にわたり島に来て、砲撃を加え、武装兵が上陸して捜索を行った。クーリーたちは山中に逃げ込んだが、逮捕、銃撃された。自殺者や病没者も続出した。 り、地元の新聞紙を買った。安保法の成立を沖縄の地元紙はどう伝えているのか。

り、地元の新聞紙を買った。安保法の成立を沖縄の地元紙はどう伝えているのか。

午前2時すぎに記名投票が始まった。壇上の野党議員は「戦争法案反対」などと叫びながら、法案反対の青票を掲げていた。与党議員は賛成の白票を積み上げていた。午前2時18分。野党議員が「憲法違反」と叫ぶ中、賛成多数で同法は可決した。中谷防衛大臣が議長と議場に向かって頭を3回下げた。賛成148票、反対90票だった。

午前2時すぎに記名投票が始まった。壇上の野党議員は「戦争法案反対」などと叫びながら、法案反対の青票を掲げていた。与党議員は賛成の白票を積み上げていた。午前2時18分。野党議員が「憲法違反」と叫ぶ中、賛成多数で同法は可決した。中谷防衛大臣が議長と議場に向かって頭を3回下げた。賛成148票、反対90票だった。 立 平和主義転換、米支援拡大」、地元紙の北國新聞は「安保法が成立 集団的自衛権可能に 戦後政策の大転換」だった。北陸に輪転工場がない朝日新聞、毎日新聞の各紙はコンビニでは売っていない。

立 平和主義転換、米支援拡大」、地元紙の北國新聞は「安保法が成立 集団的自衛権可能に 戦後政策の大転換」だった。北陸に輪転工場がない朝日新聞、毎日新聞の各紙はコンビニでは売っていない。