☆2016 年頭放言

穏やかな2016年の元旦を迎えた。金沢の天気は晴れ。積雪もない。外気温は8度(午前11時)だ。青い空を見上げながら、この2016年はどのような一年になるのだろうかと想像をたくましくしてみた。

穏やかな2016年の元旦を迎えた。金沢の天気は晴れ。積雪もない。外気温は8度(午前11時)だ。青い空を見上げながら、この2016年はどのような一年になるのだろうかと想像をたくましくしてみた。

まず海外に目を向けると、11月のアメリカ合衆国の大統領選挙だ。前国務長官で民主党最有力候補のヒラリー・クリントン氏か、「イスラム教徒入国禁止」発言で物議をかもしながらも支持を広げる共和党最有力候補のドナルド・トランプ氏か。アメリカの世論調査で、大統領選に向けた共和党の指名争いをCNNなどが先月23日に発表した数字は首位のトランプ氏が39%の高い支持率を保ち、2位のテッド・クルーズ氏の18%を大きく引き離している。CNNは民主党寄りのテレビ局で知られており、実際の支持率はこの数字より高く見積もってよい。

民主党のクリントン氏も人気がある。調査会社ギャラップ社が先月28日発表した。世界で尊敬する人物に関する世論調査で、女性部門でクリントン氏が13%の支持を集め、男性部門ではオバマ大統領が17%でそれぞれトップだった。クリントン氏のトップは14年連続で根強い人気を見せつけた。男性部門のトップはオバマ氏だったが、2位はローマ法王フランシスコとトランプ氏がともに5%で並ぶ。ただし、尊敬と政治的な支持は次元が異なり、尊敬は現状評価、支持は期待評価の側面があり、そのときの国際的な政治、経済の状況によって、期待値が一気に膨らむ場合がある。たとえば、イスラム過激派組織「IS」が欧米でさらにテロ事件を引き起こすなど暴れるならば、トランプ氏に支持がさらに広がる可能もあるだろう。

次は、日本の選挙だ。安保法制設立の次に安倍総理がめざすのは憲法改正だろう。国会発議は衆参両院で3分の2以上の賛成が必要だ。衆議院では自公で3分の2を上回るが、参議院でも3分の2を上回るためにはことし夏に予定される改選の121議席のうち、自公で96議席の獲得が必要となる。選挙はおそらく7月だろう。それに、衆院選挙を乗せて、「衆参同日選挙」を安倍総理がもくろんでいると、きょう元旦付の新聞各社は報じている。確かに自民側に勝算はある。5月26、27日に伊勢志摩サミット(先進国首脳会議)が開催される。議長国として世界に貢献する安倍政権のムードを一気に盛り上げ、支持率を上げて、衆参同日選挙に持っていくことを戦略に描いているだろう。ひょっとして自民圧勝ではないだろうか。

その主な要因が、今回の選挙から始まる「18歳の投票権」だ。メディアや周囲に背中を押されるようにして、若者たちは投票場に足を運ぶだろう。若者たちの投票行動は意外にも保守的だろうと推測している。彼らは、「自分たちを戦争に駆り立てる政党に投じない」という発想は薄く、「この国を外敵から守ってくれる政党に投じる」という発想ではないか、と。当事者意識より、全体観の意識が強いのではないかと最近の若者たちを観察していて思うからだ。

中国経済の今年はどうだろう。中国はリーマンショックのときに、4兆元(78兆円)の公共投資を実施して、強引にGDP目標を達成した。あのときの成功体験が忘れられないのだろう。今でもGDPを計画通りに動かそうとしているようだ。2012年8月、浙江省紹興市に視察に行った。バスの車中から高層マンションが林立しているのが見えた。中国人ガイドに「人は住んでいるのですか」とたずねると、「あれは鬼城ですよ」と。ほとんど住人がいない高層マンション群、投資売買目的のゴーストタウンだった。そのころはまだ不動産投資が活発だったので、お金は回っていたのだろう。あの高層マンション群は今どうなっているだろうか。低成長下では、非効率な投資に過ぎない。

最近、中国で戸籍制度改革が動き出した。鬼城のようなマンションの在庫を一掃するための秘策だ。簡単に言えば、都市住民を増やすことだ。農民工と呼ばれる地方からの出稼ぎ労働者は農村戸籍のままで都市戸籍が取得できず、都市のマンションなどを買うことができない。そこで、農村戸籍の出稼ぎ者に都市戸籍を与えて都市住民にする。すると、不動産売買が活発化するという思惑だ。ところが、出稼ぎ者に十分な蓄えがあるのならいざ知らず、低成長下で雇用すら危ういとされる中で、物件を購入する余力はあるだろうか。低利融資でローンを組んだものの、さらなる経済の落ち込みでローン破たんは起きないだろうか、中国版リーマンショックは起きないだろうかと他人事ながら懸念している。

⇒1日(金)午前・金沢の天気 はれ

ところが、蒸し返すような政治的な動きが韓国国内で激しい。

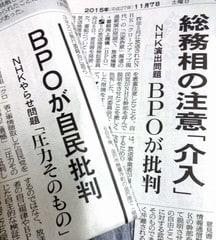

ところが、蒸し返すような政治的な動きが韓国国内で激しい。 「介入」を問題視している。

「介入」を問題視している。 金沢市内多くのセルフスタンドで「レギュラー111円(会員)」という価格になっている。昨年末は145円前後だったので30円余り安くなっている。例年だと年末価格となり、少しは上げるのだが安値を更新しているようだ。最近のニュースをチェックすると、世界的な原油の供給過剰で来年も原油安は続くとみられていて、年明けも値下がりが続くとの予想されている。

金沢市内多くのセルフスタンドで「レギュラー111円(会員)」という価格になっている。昨年末は145円前後だったので30円余り安くなっている。例年だと年末価格となり、少しは上げるのだが安値を更新しているようだ。最近のニュースをチェックすると、世界的な原油の供給過剰で来年も原油安は続くとみられていて、年明けも値下がりが続くとの予想されている。 内で見つけた。世界の旅行口コミサイトの「トリップアドバイザー」(日本法人版)が昨年6月に発表した「トラベラーズチョイス 世界の人気観光スポット2014~ランドマーク・公園編~」によると、アジアの公園トップ25のうち広島平和記念公園が2位、兼六園が5位、奈良公園が6位の順で選ばれている。ちなみに1位はシンガポール植物園だった。以前の2013年版で兼六園は欄外だった。Kenrokuenが一気にランクインた理由と背景は何だったのか。

内で見つけた。世界の旅行口コミサイトの「トリップアドバイザー」(日本法人版)が昨年6月に発表した「トラベラーズチョイス 世界の人気観光スポット2014~ランドマーク・公園編~」によると、アジアの公園トップ25のうち広島平和記念公園が2位、兼六園が5位、奈良公園が6位の順で選ばれている。ちなみに1位はシンガポール植物園だった。以前の2013年版で兼六園は欄外だった。Kenrokuenが一気にランクインた理由と背景は何だったのか。 ざっと3倍だ。1日の利用者は2万6千人。シルバーウィーク中(9月18-23日)は24万人の利用があり、前年同期の4倍以上を記録している。こうした効果が果たして来年2016年以降も継続するのかどうか。

ざっと3倍だ。1日の利用者は2万6千人。シルバーウィーク中(9月18-23日)は24万人の利用があり、前年同期の4倍以上を記録している。こうした効果が果たして来年2016年以降も継続するのかどうか。 今月2日から5日間、「シニア短期留学in金沢」を実施した。地域での学びをテーマに全国からシニア世代の6人が参加した。そのツアーの中で、参加者が口々に「こんなところ初め見た。まるで、別世界ですね」と感動したのが、NHK連続テレビ小説「まれ」のロケ地となった輪島市大沢地区だった。大沢地区の独特の風景はなんといっても間垣(まがき)。冬の日本海の強風から集落の建物を守るため、集落を囲むように、まるで城壁でもつくるかのようにぐるりと「ニガタケの塀」を取り巻く。強風をしなやかに受け止め、風圧を和らげる。先人の知恵だ。最近は高齢化でニガタケの塀を修復することも大変。そこで、2011年から金沢大学の学生ボランティアたちが間垣の修復作業に2年間携わった。その甲斐あって、以前の景観がすっきりと元に戻った。その後、NHKのロケ地に選ばれた。そんな経緯も話しながら、間垣と冬の能登の住まい、コミュニティと景観など解説した。

今月2日から5日間、「シニア短期留学in金沢」を実施した。地域での学びをテーマに全国からシニア世代の6人が参加した。そのツアーの中で、参加者が口々に「こんなところ初め見た。まるで、別世界ですね」と感動したのが、NHK連続テレビ小説「まれ」のロケ地となった輪島市大沢地区だった。大沢地区の独特の風景はなんといっても間垣(まがき)。冬の日本海の強風から集落の建物を守るため、集落を囲むように、まるで城壁でもつくるかのようにぐるりと「ニガタケの塀」を取り巻く。強風をしなやかに受け止め、風圧を和らげる。先人の知恵だ。最近は高齢化でニガタケの塀を修復することも大変。そこで、2011年から金沢大学の学生ボランティアたちが間垣の修復作業に2年間携わった。その甲斐あって、以前の景観がすっきりと元に戻った。その後、NHKのロケ地に選ばれた。そんな経緯も話しながら、間垣と冬の能登の住まい、コミュニティと景観など解説した。 年の古民家だった。奥能登の農家の家々では毎年12月5日のこの日、自らの田んぼの神様を家に招き入れてご馳走でもてなす。お迎えする田の神さまは目が不自由と伝えられ、田の神さまが転ばぬように手を引くようにして家に招き入れ、御膳の料理も一つ一つ色やカタチまで丁寧に説明する。目の不自由な田の神さまにどのような振る舞いをすれば、満足いくもてなしができるか、農家の主(あるじ)は工夫を凝らす。

年の古民家だった。奥能登の農家の家々では毎年12月5日のこの日、自らの田んぼの神様を家に招き入れてご馳走でもてなす。お迎えする田の神さまは目が不自由と伝えられ、田の神さまが転ばぬように手を引くようにして家に招き入れ、御膳の料理も一つ一つ色やカタチまで丁寧に説明する。目の不自由な田の神さまにどのような振る舞いをすれば、満足いくもてなしができるか、農家の主(あるじ)は工夫を凝らす。 者が多いだろうと想像していたのだが、当日の顔ぶれをみると、北海道の札幌テレビ放送、南は琉球朝日放送からの参加があり、4Kの番組制作についての関心の高さがうかがえた。

者が多いだろうと想像していたのだが、当日の顔ぶれをみると、北海道の札幌テレビ放送、南は琉球朝日放送からの参加があり、4Kの番組制作についての関心の高さがうかがえた。

取材意欲を感じた。その後、4年間の能登での取材と考察をまとめたのが、上記の著書である。読み続けると、行間から能登の人たちへの敬愛がにじみ出ていて、引き込まれる。

取材意欲を感じた。その後、4年間の能登での取材と考察をまとめたのが、上記の著書である。読み続けると、行間から能登の人たちへの敬愛がにじみ出ていて、引き込まれる。

とになる。しかし、北陸の地からこの選挙を眺めても、民意が読めない。

とになる。しかし、北陸の地からこの選挙を眺めても、民意が読めない。

は故障していた。男はイカ釣り漁船の管理点検の業務に就いていて、不法入国ではなかった。日本海側では、北朝鮮の船が国内に漂着する例は毎年数十件確認されているが、生存したまま保護されるケースは珍しい。

は故障していた。男はイカ釣り漁船の管理点検の業務に就いていて、不法入国ではなかった。日本海側では、北朝鮮の船が国内に漂着する例は毎年数十件確認されているが、生存したまま保護されるケースは珍しい。

示方法やツーリズムの組み立て方、エコツーリズム(生物多様性など)のノウハウなどに質問し、熱心にカメラを向けていた。

示方法やツーリズムの組み立て方、エコツーリズム(生物多様性など)のノウハウなどに質問し、熱心にカメラを向けていた。