「6・9」の季節だ。広島に原爆が投下されたのが1945年8月6日、長崎が3日後の9日だった。あれから71年たつ。ことしも広島市の平和記念公園では昨日「原爆死没者慰霊式・

平和祈念式」が営まれた。午前8時からの式典には5万人が参列したという。ことし5月28日、アメリカのオバマ大統領が現職大統領として初めて平和記念公園の原爆死没者慰霊碑を訪れ、献花に臨んだこともあり、被爆者にとっても特別な思いがあったのではないかと察する。

広島市長が読み上げた平和宣言では、あのオバマ大統領の広島演説の一節が引用されたようだ。「核兵器なき世界を追求する勇気を持たなければならない」。大統領の一文はこうだった。Among those nations like my own that hold nuclear stockpiles, we must have the courage to escape the logic of fear and pursue a world without them. We may not realize this goal in my lifetime, but persistent effort can roll back the possibility of catastrophe.(わが国のように核を保有する国々は、恐怖の論理から逃れ、核兵器なき世界を追求する勇気を持たなければならない。私たちが生きている間にこの目標は達成できないかもしれないが、たゆまぬ努力が大惨事の可能性を小さくする。)

式典には91ヵ国とEUの代表も出席し、核保有国からはアメリカ、イギリス、フランス、ロシアの代表が出席(中国は欠席)し、成り行きを見守ったした。「核兵器なき世界を追求する勇気」は強調されたが、現実はどうなのだろうか。先月7月12日付の新聞各紙によると、ワシントン・ポスト紙の記事を引用し、オバマ大統領が「核先制不使用」の宣言を含めた核軍縮策を検討、さらに大胆な核軍縮・不拡散の方針を打ち出すことを模索しているという。

このワシントン・ポスト紙の報道に連動して、民主党のサンダース上院議員らが、オバマ大統領あてに核先制不使用のほか、新型巡航ミサイルなどの核兵器近代化計画の見直しなどを求める書簡を送った。その中で「広島と長崎の原子爆弾(投下)の教訓は、核兵器を二度と使用してはならないということだ」と強調し、現政権での核政策の大胆な見直しを迫ったという(7月21日付・朝日新聞)。

一方で、去年12月に国連総会で採択された、核廃絶への具体的、効果的、法的な手段を討議するための作業部会(ジュネーブ)の動きも注視したい。今年2月に第1回会合があり、5月に第2回会合が開かれた。今月8月下旬にも開催され、9月の国連総会で報告書が提出される。が、核保有国5ヵ国は欠席している。その対立の構図は、条約制定を急ぐメキシコやブラジル、インドネシアなど9ヵ国が核禁止のための法的措置についての交渉を来年2017年開始することを提案しており、核保有国との間の溝が深まっている。

では、日本はどのような立場かというと、核保有国と非保有国を分断させるような議論の進め方には反対という立場だ。このスタンスは、日本だけでなく、NOTO(北大西洋条約機構)とも共同歩調をとっている。効果的、法的な手段での核廃絶ではなく、安全保障を重視しながら徐々に核兵器を減らすというアプローチを提唱しているのだ。

この日本とNATOのスタンスは「どうせアメリカの核の傘に入っているからそう言っているのだろうと」と日本の国内メディアの論調でも一蹴されているが、やはり慎重に進めるという立場にならざるを得ないではないかと最近考える。それは、南シナ海の領有権問題をめぐってオランダ・ハーグの仲裁裁判所が先月12日に示した裁定ですら、「紙くず」と無視されているのが現状である。仮に核廃絶の法が非保有国などの賛成多数で成立したとしても同様に一部の核保有国に無視にされる可能性だってある。無理を通せば道理が引っ込むたとえのように、法が形骸化していくことを恐れる。どのようなプロセスで核廃絶に向かって踏めばよいのか。

⇒7日(日)朝・金沢の天気 はれ

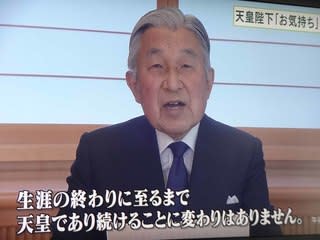

ずさえてこの国の未来を築いていけるよう、そして象徴天皇の務めが常に途切れることなく、安定的に続いていくことをひとえに念じ、ここに私の気持ちをお話しいたしました」

ずさえてこの国の未来を築いていけるよう、そして象徴天皇の務めが常に途切れることなく、安定的に続いていくことをひとえに念じ、ここに私の気持ちをお話しいたしました」

平和祈念式」が営まれた。午前8時からの式典には5万人が参列したという。ことし5月28日、アメリカのオバマ大統領が現職大統領として初めて平和記念公園の原爆死没者慰霊碑を訪れ、献花に臨んだこともあり、被爆者にとっても特別な思いがあったのではないかと察する。

平和祈念式」が営まれた。午前8時からの式典には5万人が参列したという。ことし5月28日、アメリカのオバマ大統領が現職大統領として初めて平和記念公園の原爆死没者慰霊碑を訪れ、献花に臨んだこともあり、被爆者にとっても特別な思いがあったのではないかと察する。

の日照りが続くと赤茶ける。結構手入れはしているつもりだが、最近、その場に増殖しているのがチドメグサだ。

の日照りが続くと赤茶ける。結構手入れはしているつもりだが、最近、その場に増殖しているのがチドメグサだ。 東京都知事選の投票が終了するやいなや、小池百合子氏の当選確実とNHKが選挙特番で伝えた。孤軍奮闘するジャンヌ・ダルクのように、元総務大臣の増田寛也氏=自民、公明など推薦=、鳥越俊太郎氏=民進、共産、社民など推薦=と戦って破った。初の女性都知事が誕生することになる。ただ、地方から眺めると「東京の課題は山積、大丈夫か」である。

東京都知事選の投票が終了するやいなや、小池百合子氏の当選確実とNHKが選挙特番で伝えた。孤軍奮闘するジャンヌ・ダルクのように、元総務大臣の増田寛也氏=自民、公明など推薦=、鳥越俊太郎氏=民進、共産、社民など推薦=と戦って破った。初の女性都知事が誕生することになる。ただ、地方から眺めると「東京の課題は山積、大丈夫か」である。

天皇陛下は82歳、皇后さまは81歳で、両陛下は実に多忙だ。報道によると、去年皇居で要人や海外の来客と面会したのは270件、全国植樹祭など地方訪問も75回あった。天皇の公務に関しては、憲法の第六条と七条に列記されている。「第六条 天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。「第七条 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。一 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。二 国会を召集すること。三 衆議院を解散すること。四 国会議員の総選挙の施行を公示すること。五 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。六 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。七 栄典を授与すること。八 批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。九 外国の大使及び公使を接受すること。十 儀式を行ふこと」と。

天皇陛下は82歳、皇后さまは81歳で、両陛下は実に多忙だ。報道によると、去年皇居で要人や海外の来客と面会したのは270件、全国植樹祭など地方訪問も75回あった。天皇の公務に関しては、憲法の第六条と七条に列記されている。「第六条 天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。「第七条 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。一 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。二 国会を召集すること。三 衆議院を解散すること。四 国会議員の総選挙の施行を公示すること。五 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。六 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。七 栄典を授与すること。八 批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。九 外国の大使及び公使を接受すること。十 儀式を行ふこと」と。 うのだ。このとき、地方の介護人材(ホームヘルパーや介護福祉士など)が東京圏に集中すれば、まさに「地方消滅」に拍車がかかる。東京発のこの日本の危機を脱するために、地方への移住を含めた抜本的な解決策が必要というのが著書の内容だ。まさに、東京オリンピック後にやってくる「不都合な事態」なのだ。

うのだ。このとき、地方の介護人材(ホームヘルパーや介護福祉士など)が東京圏に集中すれば、まさに「地方消滅」に拍車がかかる。東京発のこの日本の危機を脱するために、地方への移住を含めた抜本的な解決策が必要というのが著書の内容だ。まさに、東京オリンピック後にやってくる「不都合な事態」なのだ。

昨日8日午後には、俳優の石田純一氏が記者会見した。「普通の市民と政治がかけ離れている。野党統一候補なら、思いを力に変換できる」と野党各党に統一候補になることを条件に出馬表明した。タレントだけに、すでに出演しているテレビCMのスポンサーとの調整も進めているという。その会見の様子を民放テレビが中継していたが、面白かったは靴だった。上下黒のスーツにネクタイ、しかし素足に革靴という異例の足回り。条件付き出馬表明も突厥なら、そのいでたちもバランスを欠く。今の言葉でいえば、エッジが効いたいでたちなのだが。

昨日8日午後には、俳優の石田純一氏が記者会見した。「普通の市民と政治がかけ離れている。野党統一候補なら、思いを力に変換できる」と野党各党に統一候補になることを条件に出馬表明した。タレントだけに、すでに出演しているテレビCMのスポンサーとの調整も進めているという。その会見の様子を民放テレビが中継していたが、面白かったは靴だった。上下黒のスーツにネクタイ、しかし素足に革靴という異例の足回り。条件付き出馬表明も突厥なら、そのいでたちもバランスを欠く。今の言葉でいえば、エッジが効いたいでたちなのだが。 庭に無数の穴を開け、ハチがブンブンと音をたてている=写真=。調べてみると、地面に穴を掘るハチのうち、黒くて細長い体つきをしているのがジガバチやアナバチの仲間。地下に巣を作るスズメバチは、少しズングリとした体型とある。やっかいなスズメバチかと思い、観察してみると体系はスリムなので、ジガバチやアナバチではないだろうか。

庭に無数の穴を開け、ハチがブンブンと音をたてている=写真=。調べてみると、地面に穴を掘るハチのうち、黒くて細長い体つきをしているのがジガバチやアナバチの仲間。地下に巣を作るスズメバチは、少しズングリとした体型とある。やっかいなスズメバチかと思い、観察してみると体系はスリムなので、ジガバチやアナバチではないだろうか。

昨日(24日)午前11時30分、スマホでニュース速報が入った。「イギリス172ヵ所の開票所の集計終了、離脱支持が51.2%でリ-ド」と。さらに15分後の速報で「円相場が2年77ヵ月ぶり1㌦=99円台」と。そして正午ごろからはアジア外国為替市場でイギリス通貨ポンドが急落、東証株価が1000円下げなど次々と。このとき、「日本は参院選どころではなくなった」との思いが脳裏をかすめた。と同時に、伊勢志摩サミットでリーマンショックの再来を「予言」し、消費税増税を再延期を打ち出した安倍総理の先読みはある意味で正解だったのかもしれない、と。このニュース速報を見た多くの有権者は「先行き不透明な、混沌とした世界情勢に政治も経済も外交も突入していく。ならば、現政権で踏ん張ってもうらしかないのでは」との思いを共有したのではないか。

昨日(24日)午前11時30分、スマホでニュース速報が入った。「イギリス172ヵ所の開票所の集計終了、離脱支持が51.2%でリ-ド」と。さらに15分後の速報で「円相場が2年77ヵ月ぶり1㌦=99円台」と。そして正午ごろからはアジア外国為替市場でイギリス通貨ポンドが急落、東証株価が1000円下げなど次々と。このとき、「日本は参院選どころではなくなった」との思いが脳裏をかすめた。と同時に、伊勢志摩サミットでリーマンショックの再来を「予言」し、消費税増税を再延期を打ち出した安倍総理の先読みはある意味で正解だったのかもしれない、と。このニュース速報を見た多くの有権者は「先行き不透明な、混沌とした世界情勢に政治も経済も外交も突入していく。ならば、現政権で踏ん張ってもうらしかないのでは」との思いを共有したのではないか。 苦情でよく耳にするのは、「Windows10へのアップグレードの通知画面が執拗に出る」「Windows10へのアップグレードの通知画面でバツ(×)を押したのにアップデートされてしまった」「勝手にアップデートされてしまい、それまで使用していたフリーソフトが使えなくなった」など。

苦情でよく耳にするのは、「Windows10へのアップグレードの通知画面が執拗に出る」「Windows10へのアップグレードの通知画面でバツ(×)を押したのにアップデートされてしまった」「勝手にアップデートされてしまい、それまで使用していたフリーソフトが使えなくなった」など。