☆いざ、鎌倉-下

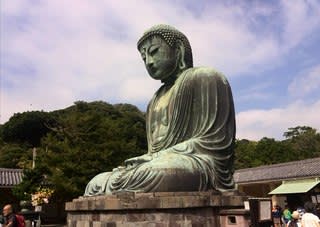

して760年余り、古都鎌倉のシンボル的な仏教美術、国宝でもある。パンフなどによると、完成当時は全身に金箔が施され、大仏殿に安置されていた。ところが、大仏殿は2度の台風で損壊し、露座の大仏になったとされる。地域の災害の歴史を刻んだ歴史があり、含蓄のあるお姿と察した。

して760年余り、古都鎌倉のシンボル的な仏教美術、国宝でもある。パンフなどによると、完成当時は全身に金箔が施され、大仏殿に安置されていた。ところが、大仏殿は2度の台風で損壊し、露座の大仏になったとされる。地域の災害の歴史を刻んだ歴史があり、含蓄のあるお姿と察した。

大仏の裏側にまわると、「胎内拝観」という文字が目に入ってきた。鎌倉の大仏は中に入れるようになっている。拝観料はわずか20円。内部を見ると、鋳造の木枠の跡が見えるが、よく解らない。首の部分を見ると強化プラスチックのようなものが重ね貼りされていて、頭を支える部分が補強されていることがうかがえた。歴史ある鎌倉の大仏となれば、なおさら補強が必要なのだろう。かつては金色に輝いていたであろう大仏は青銅製、現在は酸性雨などの影響で変色しつつあり、メンテナンスが大変であることは想像に難くない。

鎌倉文学館を訪れた。夏目漱石や川端康成など鎌倉にゆかりのある文豪や文学者に関する原稿など資料を収集・展示している。万葉集や平家物語などの当地にまつわる古典作品も紹介している。

鎌倉文学館を訪れた。夏目漱石や川端康成など鎌倉にゆかりのある文豪や文学者に関する原稿など資料を収集・展示している。万葉集や平家物語などの当地にまつわる古典作品も紹介している。

本館は、旧前田侯爵家の鎌倉別邸(本邸は東京・駒場)だった。加賀・前田家15代、16代の2代にわたる当主が建てた、と説明書きにある。完成したのは昭和11年、レトロな格調をそのままに残した洋館。国の登録有形文化財にも指定されている。内部は、アールデコ様式が随所に見られ、大理石の玄関や暖炉、飾り窓の装飾とステンドグラスが建物の重厚さを伝えている。真ちゅうの緻密な細工を施した照明器具が妙に部屋とマッチしている。文学資料よりも洋館の造りに見とれてしまった。

本館を出て歩くと、芭蕉の句碑が目に止まった。「鎌倉は生きて出にけん初松魚」。初松魚は「はつがつお(初鰹)」のこと。江戸時代、鎌倉はカツオの産地として知られ、鎌倉でとれたカツオは早船で江戸に送られたという。魚河岸の初ガツオ、鎌倉ではピチピチしていたんだろうな、と。芭蕉は案外食通だったに違いない。

⇒3日(月)朝・金沢の天気 くもり

鶴岡八幡宮の入り口の旗上弁財天社前で観光ガイド氏が面白いことを説明してくれた。「鶴岡八幡宮の境内には白ハトがいます。白ハトは樹木の上にとまり、黒いドバトは地べたにいるのです」と。観察すると樹木に白ハトが数羽とまっていた。さらにガイド氏は「八幡宮の額の八の字は、神聖な神の使いとされる二羽の白ハトをかたどっています」と。確かに、本宮手前の楼門の額の「八幡宮」の八の字はハトをシンボリックに描いたものだった。参道沿いに鳩サブレーで有名な豊島屋の本社がある。そうか、鳩サブレーの原点は鶴岡八幡宮だったのかと合点がいった。

鶴岡八幡宮の入り口の旗上弁財天社前で観光ガイド氏が面白いことを説明してくれた。「鶴岡八幡宮の境内には白ハトがいます。白ハトは樹木の上にとまり、黒いドバトは地べたにいるのです」と。観察すると樹木に白ハトが数羽とまっていた。さらにガイド氏は「八幡宮の額の八の字は、神聖な神の使いとされる二羽の白ハトをかたどっています」と。確かに、本宮手前の楼門の額の「八幡宮」の八の字はハトをシンボリックに描いたものだった。参道沿いに鳩サブレーで有名な豊島屋の本社がある。そうか、鳩サブレーの原点は鶴岡八幡宮だったのかと合点がいった。 鎌倉で一番の古刹、杉本寺を訪ねた。鎌倉幕府が開かれる500年近くも前の平安初期の734年に創建された。仁王門を抜けるとコケむした石階があった。すり減った石段は長い年月をかけて多くの参拝者が訪れたことを物語っているかのようだ。本堂の屋根は茅葺(かやぶき)で風情がある。訪れたとき、毎月1日の護摩供(ごまく)が営まれていた。

鎌倉で一番の古刹、杉本寺を訪ねた。鎌倉幕府が開かれる500年近くも前の平安初期の734年に創建された。仁王門を抜けるとコケむした石階があった。すり減った石段は長い年月をかけて多くの参拝者が訪れたことを物語っているかのようだ。本堂の屋根は茅葺(かやぶき)で風情がある。訪れたとき、毎月1日の護摩供(ごまく)が営まれていた。 と、駅舎が屋敷風の形状でその存在感を強調しているようにも思えた。

と、駅舎が屋敷風の形状でその存在感を強調しているようにも思えた。

次に「鎌倉市雪ノ下」という地名に、鎌倉投信株式会社を訪ねた。昨年5月にNHK番組「プロフェッショナル 仕事の流儀」にファンドマネージャーとした出演した新井和宏氏(同社資産運用部長)に会うためだ。実は昨年8月に金沢大学で講演会があり、その折、あいさつをさせていただいた。今回は2度目となる。金融というと、経済状況がよいときは盛んに投資を勧め、悪くなるとさっと逃げてしまうという印象がある。講演で初めて新井氏の話に耳を傾けて、「この人は逃げない」と思った。その人のオフィスをぜひ訪ねてみたかった。

次に「鎌倉市雪ノ下」という地名に、鎌倉投信株式会社を訪ねた。昨年5月にNHK番組「プロフェッショナル 仕事の流儀」にファンドマネージャーとした出演した新井和宏氏(同社資産運用部長)に会うためだ。実は昨年8月に金沢大学で講演会があり、その折、あいさつをさせていただいた。今回は2度目となる。金融というと、経済状況がよいときは盛んに投資を勧め、悪くなるとさっと逃げてしまうという印象がある。講演で初めて新井氏の話に耳を傾けて、「この人は逃げない」と思った。その人のオフィスをぜひ訪ねてみたかった。 富山市議会の政務活動費は議員が調査研究などに使える経費として、市議1人当たり月額15万円が認められている。これは議員報酬とは別で、余った分は市に返還することになっている。地元新聞によると、平成15年度の富山市議会の政務活動費の消化率は100%だったという。前年度の14年度は99%だったと報じられている。

富山市議会の政務活動費は議員が調査研究などに使える経費として、市議1人当たり月額15万円が認められている。これは議員報酬とは別で、余った分は市に返還することになっている。地元新聞によると、平成15年度の富山市議会の政務活動費の消化率は100%だったという。前年度の14年度は99%だったと報じられている。 ノルウェーでは女性に徴兵を義務付けただけでなく、戦友の男性たちとともに、つまり同じ男女混合部屋で寝泊まりしているようだ。同国軍の男女のバランスはまだ完全に均等ではないが、19歳で徴兵された兵士の3分の1が女性という。歩兵だけでなく、ヘリコプターやジェット戦闘機パイロット、潜水艦の操縦士など陸海空である。徴兵は19歳から44歳まで、2015年からの男女が対象となった。期間は12ヵ月から15ヵ月。これまでも志願兵で女性の割合は高かった。

ノルウェーでは女性に徴兵を義務付けただけでなく、戦友の男性たちとともに、つまり同じ男女混合部屋で寝泊まりしているようだ。同国軍の男女のバランスはまだ完全に均等ではないが、19歳で徴兵された兵士の3分の1が女性という。歩兵だけでなく、ヘリコプターやジェット戦闘機パイロット、潜水艦の操縦士など陸海空である。徴兵は19歳から44歳まで、2015年からの男女が対象となった。期間は12ヵ月から15ヵ月。これまでも志願兵で女性の割合は高かった。 邦大学で開催された東方経済フォーラム(Eastern Economic Forum)で繰り広げられた日本とロシアの首脳による外交だ。

邦大学で開催された東方経済フォーラム(Eastern Economic Forum)で繰り広げられた日本とロシアの首脳による外交だ。 聴くが、やはりコンサートホールの方が胸が高鳴る。11年前にサントリーホールで聴いて以来だったので、今回の金沢公演を楽しみにしていた。

聴くが、やはりコンサートホールの方が胸が高鳴る。11年前にサントリーホールで聴いて以来だったので、今回の金沢公演を楽しみにしていた。

こはかとなく高貴な香りがする。「お守りして差し上げたい」と本能がくすぐられる。ところが、同じユリの花で姿、カタチはよく似ていても、香りがしないのが高砂百合(タカサゴユリ)だ。わが家でも5、6輪咲き誇っている=写真=。

こはかとなく高貴な香りがする。「お守りして差し上げたい」と本能がくすぐられる。ところが、同じユリの花で姿、カタチはよく似ていても、香りがしないのが高砂百合(タカサゴユリ)だ。わが家でも5、6輪咲き誇っている=写真=。

聴していた。3時間40分余りの長丁場、いつの間にかうとうと眠ってしまった。

聴していた。3時間40分余りの長丁場、いつの間にかうとうと眠ってしまった。

雑草に覆われることがある。その手入れが大変だ。

雑草に覆われることがある。その手入れが大変だ。