☆いざ、鎌倉-上

と、駅舎が屋敷風の形状でその存在感を強調しているようにも思えた。

と、駅舎が屋敷風の形状でその存在感を強調しているようにも思えた。

駅前の広場を抜け大通りに出ると、鶴岡八幡宮の裏参道がまっすぐ伸びていた。鶴岡八幡宮は後で行くことにして、タクシーで報国寺に向かった。禅宗のこの寺は1334年にこの地で開山された。境内の本堂裏には「竹の庭」があり「竹の寺」とも称される。竹はモウソウ竹で上にまっすぐ伸びている。あいにくの曇り空だったが、これが青空だったら日が差し込む光景は格別かもしれない。逆にしっとり雨が降っても場は和むかもしれないと思ったりもした。

この竹林を眺めながら、茶席「休耕庵(きゅうこうあん)」で抹茶(薄茶)をいただいた。「いざ鎌倉」という言葉がある。功名手柄をたてたいと、どれほどの武士(もののふ)たちがこの鎌倉の地に馳せ参じたことだろうか。新田義貞による鎌倉攻め(1333年)、多くの武士たちが「いざ鎌倉」と戦い散っていった。その翌年に開山された報国寺の境内にも当時の供養塔が多くあった。耳を澄ますと、竹林を通り抜ける風の音がサラサラと。その切ない音に、武運なく散っていった武士たちの魂の行き交いを感じたのは私だけだろうか。

それにしても、境内には苔(こけ)が清く整えられ、気持ちが良い。報国寺は観光地の格付けを行うミシュランで三ツ星を獲得している。インバウンド(海外観光客)が境内に目立った。

次に「鎌倉市雪ノ下」という地名に、鎌倉投信株式会社を訪ねた。昨年5月にNHK番組「プロフェッショナル 仕事の流儀」にファンドマネージャーとした出演した新井和宏氏(同社資産運用部長)に会うためだ。実は昨年8月に金沢大学で講演会があり、その折、あいさつをさせていただいた。今回は2度目となる。金融というと、経済状況がよいときは盛んに投資を勧め、悪くなるとさっと逃げてしまうという印象がある。講演で初めて新井氏の話に耳を傾けて、「この人は逃げない」と思った。その人のオフィスをぜひ訪ねてみたかった。

次に「鎌倉市雪ノ下」という地名に、鎌倉投信株式会社を訪ねた。昨年5月にNHK番組「プロフェッショナル 仕事の流儀」にファンドマネージャーとした出演した新井和宏氏(同社資産運用部長)に会うためだ。実は昨年8月に金沢大学で講演会があり、その折、あいさつをさせていただいた。今回は2度目となる。金融というと、経済状況がよいときは盛んに投資を勧め、悪くなるとさっと逃げてしまうという印象がある。講演で初めて新井氏の話に耳を傾けて、「この人は逃げない」と思った。その人のオフィスをぜひ訪ねてみたかった。

新井氏はツムラやカゴメ、ヤマトといった大手企業から、赤字や非上場の中小零細まで、新井氏が「いい会社」を発掘して長期で投資している。ある1社の株が暴落しても、ダメージを受けないようにする、リスクヘッジでもある。どのような方法で「いい会社」を探すのか。先の講演会の休憩の合間に、名刺交換をさせていただいたが、その名刺にヒントがあった。点字付きなのだ。新井氏は、著書「投資は『きれいごと』で成功する」(ダイヤモンド社)にこう述べている。「本当に彼ら(障がい者)を活かせる会社は、『時間がかかる』を『粘り強い』と読みかえ、能力が最大化される場を見つけて配置します。そして自分の場所を見つけたら、人はキラキラと目を輝かせて働きます」。ファンド・マネージャーが点字付きの名刺を持っていることの意味も改めて聴いてみることにした。

証券取引の後場が終わった午後3時すぎに会社を訪問した。築90年余りの古民家だが、造りがしっかりしている。トレードルームからは和風の庭が見える。一帯の山林も含め敷地は750坪もある。仕事が終わった若手社員が山の斜面で花壇づくりに励んでいた。いにしえの文人でも出てきそうな古風な玄関、そして座敷に案内された。床はフローリングにして、応接室に仕立ててあった。ここで新井氏の近況を聴いていると、一つ感じたことがあった。昨年の講演の趣旨とまったくぶれてはいない、とういことだ。丁寧に会社を訪問して話を聞く。投資先の企業価値を社会性や現場力といった基準で自ら選ぶ。格付け会社の評価など最初からあてにしない。そして、新井氏の言葉からは、投資先の企業と「苦楽とともにする」心構えを感じた。

鎌倉でこのような魅力的な人物と再会できたことに心が引き締まった。鎌倉という場は、今も昔も人を引き寄せる、流行りの言葉で言えば、パワースポットなのかもしれない

⇒1日(土)朝・鎌倉の天気 くもり

富山市議会の政務活動費は議員が調査研究などに使える経費として、市議1人当たり月額15万円が認められている。これは議員報酬とは別で、余った分は市に返還することになっている。地元新聞によると、平成15年度の富山市議会の政務活動費の消化率は100%だったという。前年度の14年度は99%だったと報じられている。

富山市議会の政務活動費は議員が調査研究などに使える経費として、市議1人当たり月額15万円が認められている。これは議員報酬とは別で、余った分は市に返還することになっている。地元新聞によると、平成15年度の富山市議会の政務活動費の消化率は100%だったという。前年度の14年度は99%だったと報じられている。 ノルウェーでは女性に徴兵を義務付けただけでなく、戦友の男性たちとともに、つまり同じ男女混合部屋で寝泊まりしているようだ。同国軍の男女のバランスはまだ完全に均等ではないが、19歳で徴兵された兵士の3分の1が女性という。歩兵だけでなく、ヘリコプターやジェット戦闘機パイロット、潜水艦の操縦士など陸海空である。徴兵は19歳から44歳まで、2015年からの男女が対象となった。期間は12ヵ月から15ヵ月。これまでも志願兵で女性の割合は高かった。

ノルウェーでは女性に徴兵を義務付けただけでなく、戦友の男性たちとともに、つまり同じ男女混合部屋で寝泊まりしているようだ。同国軍の男女のバランスはまだ完全に均等ではないが、19歳で徴兵された兵士の3分の1が女性という。歩兵だけでなく、ヘリコプターやジェット戦闘機パイロット、潜水艦の操縦士など陸海空である。徴兵は19歳から44歳まで、2015年からの男女が対象となった。期間は12ヵ月から15ヵ月。これまでも志願兵で女性の割合は高かった。 邦大学で開催された東方経済フォーラム(Eastern Economic Forum)で繰り広げられた日本とロシアの首脳による外交だ。

邦大学で開催された東方経済フォーラム(Eastern Economic Forum)で繰り広げられた日本とロシアの首脳による外交だ。 聴くが、やはりコンサートホールの方が胸が高鳴る。11年前にサントリーホールで聴いて以来だったので、今回の金沢公演を楽しみにしていた。

聴くが、やはりコンサートホールの方が胸が高鳴る。11年前にサントリーホールで聴いて以来だったので、今回の金沢公演を楽しみにしていた。

こはかとなく高貴な香りがする。「お守りして差し上げたい」と本能がくすぐられる。ところが、同じユリの花で姿、カタチはよく似ていても、香りがしないのが高砂百合(タカサゴユリ)だ。わが家でも5、6輪咲き誇っている=写真=。

こはかとなく高貴な香りがする。「お守りして差し上げたい」と本能がくすぐられる。ところが、同じユリの花で姿、カタチはよく似ていても、香りがしないのが高砂百合(タカサゴユリ)だ。わが家でも5、6輪咲き誇っている=写真=。

聴していた。3時間40分余りの長丁場、いつの間にかうとうと眠ってしまった。

聴していた。3時間40分余りの長丁場、いつの間にかうとうと眠ってしまった。

雑草に覆われることがある。その手入れが大変だ。

雑草に覆われることがある。その手入れが大変だ。

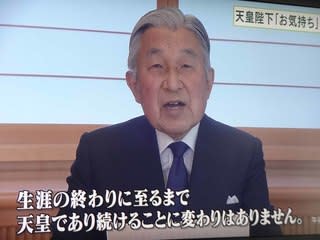

ずさえてこの国の未来を築いていけるよう、そして象徴天皇の務めが常に途切れることなく、安定的に続いていくことをひとえに念じ、ここに私の気持ちをお話しいたしました」

ずさえてこの国の未来を築いていけるよう、そして象徴天皇の務めが常に途切れることなく、安定的に続いていくことをひとえに念じ、ここに私の気持ちをお話しいたしました」

平和祈念式」が営まれた。午前8時からの式典には5万人が参列したという。ことし5月28日、アメリカのオバマ大統領が現職大統領として初めて平和記念公園の原爆死没者慰霊碑を訪れ、献花に臨んだこともあり、被爆者にとっても特別な思いがあったのではないかと察する。

平和祈念式」が営まれた。午前8時からの式典には5万人が参列したという。ことし5月28日、アメリカのオバマ大統領が現職大統領として初めて平和記念公園の原爆死没者慰霊碑を訪れ、献花に臨んだこともあり、被爆者にとっても特別な思いがあったのではないかと察する。