★トランプ減税、バブルの予感

最近の週刊誌で来年は株価急騰すると見出しで煽っている。「『日経平均3万円超え』は6月」(週刊現代12月30日号)や「株価3万円の大台に GDP3%成長も」(週刊エコノミスト12月26日号)、「18年末『3万円』の“強気派”も北朝鮮と中国経済には警戒感」(週刊ダイヤモンド12月30日号)などだ。

景気拡大は実感できないし、消費も増えているような気配は皮膚感覚として感じられないのに、なぜ週刊誌は「株価3万円だ」と飛ばしているのだろうか。確かに、株価は実体経済の1年から1年半くらいを先読みするものだから、おそらく投資のプロは読み込んでいるのだろう。それにしても素人には理解しがたいと半信半疑になっていたところに、アメリカ発のニュースが目に留まった。新聞メディア各社が伝えている。「トランプ減税、法成立 10年で170兆円規模」(朝日新聞12月24日付)

景気拡大は実感できないし、消費も増えているような気配は皮膚感覚として感じられないのに、なぜ週刊誌は「株価3万円だ」と飛ばしているのだろうか。確かに、株価は実体経済の1年から1年半くらいを先読みするものだから、おそらく投資のプロは読み込んでいるのだろう。それにしても素人には理解しがたいと半信半疑になっていたところに、アメリカ発のニュースが目に留まった。新聞メディア各社が伝えている。「トランプ減税、法成立 10年で170兆円規模」(朝日新聞12月24日付)

トランプ大統領が最重要政策に掲げていた、30年ぶりとなる税制改革法案が議会上下院で可決され、大統領が22日ホワイトハウスで署名した。来年1月から法人税率を35%から21%に引き下げる。減税規模は10年間で1.5兆㌦(170兆円)に上るとされる。日本のメディアは、今回の税制改革について、大企業や金持ち優遇でありアメリカの世論調査は過半数が否定と伝えている。しかし、紙面を読み込むと、今回の税制改革は法人税率だけはない。

アメリカの企業が海外で稼いだ利益にも税を課す「全世界所得課税方式」を廃止し、今後は企業が海外で得た利益の大半についてアメリカの所得税課税からも免除する。さらに、アメリカの企業が海外に留保する利益を本国に戻す際に1回限りの課税を行い、税率は現金・流動資産が15.5%となる。企業の海外で保留する利益を本国アメリカに還流させる狙いだ。これまで、企業は海外子会社から配当を受ける際に35%の高い税率を本国で課せられるため、海外に現金・流動資金を込んでいた。ちなみにその額は2.5兆㌦(280兆円)とも指摘されている。

これが、今回の税制改革で本国アメリカに大きなうねりとなって還流するかもしれない。資金還流性が実現すれば、アメリカ企業によるM&A(合併・買収)や設備投資が活発化するだろうし、株主への配当増などで株価などの押し上げ効果も期待できる。

単純計算だが、法人税減税分(10年間)と海外留保資金を合わせると4兆㌦(450兆円)にもなる。アメリカ版「バブル経済」が再びうねるのか。話を冒頭に戻す。日本の株価3万円説はトランプ減税の経済効果を織り込み済み?

⇒24日(日)午後・金沢の天気 くもり

これは大雪になるぞ、と予感していたが、きょう(17日)北陸は大雪に見舞われた。午前、「のと里山海道」を車で走行したときに、路面が完全に雪に覆われていた。海岸沿いの道路なのだが、対馬暖流の影響でめったに雪は積もらない。点々と4台の乗用車がスリップ事故などを起こしていた。深夜から降り始め、金沢周辺で正午現在で30㌢だ。商店街の街路樹も樹氷と化していた=写真、車内から撮影=。

これは大雪になるぞ、と予感していたが、きょう(17日)北陸は大雪に見舞われた。午前、「のと里山海道」を車で走行したときに、路面が完全に雪に覆われていた。海岸沿いの道路なのだが、対馬暖流の影響でめったに雪は積もらない。点々と4台の乗用車がスリップ事故などを起こしていた。深夜から降り始め、金沢周辺で正午現在で30㌢だ。商店街の街路樹も樹氷と化していた=写真、車内から撮影=。 前書きが長くなった。きょう能登半島の中ほどにある中能登町の天日陰比咩(あまひかげひめ)神社で「どぶろく祭り」が初めて開催されると誘いを受けて出かけた。もちろん、ノーカーで。午後6時、神社拝殿では創作の舞や雅楽「越天楽(えてんらく)」など生演奏で始まり、同40分からは三尺玉の花火が冬の夜空に10発上がり、ムードが盛り上がった。拝殿ではどぶろくが振る舞われ、列についた。禰宜(ねぎ)の方は「50年前は全国で43の神社がどぶろくの醸造免許を持っていたが、現在では30社ほどに減りました。造るには手間はかかるのですが、これは神社の伝統ですからね」と語った。ここで小さな紙コップで3杯いただいた。

前書きが長くなった。きょう能登半島の中ほどにある中能登町の天日陰比咩(あまひかげひめ)神社で「どぶろく祭り」が初めて開催されると誘いを受けて出かけた。もちろん、ノーカーで。午後6時、神社拝殿では創作の舞や雅楽「越天楽(えてんらく)」など生演奏で始まり、同40分からは三尺玉の花火が冬の夜空に10発上がり、ムードが盛り上がった。拝殿ではどぶろくが振る舞われ、列についた。禰宜(ねぎ)の方は「50年前は全国で43の神社がどぶろくの醸造免許を持っていたが、現在では30社ほどに減りました。造るには手間はかかるのですが、これは神社の伝統ですからね」と語った。ここで小さな紙コップで3杯いただいた。 そうなったら日本中で大混乱が起きるだろう。高齢化社会で寒さに耐えることは可能か、車社会の中で通勤はどうなるのか、高度成長前の質素な社会に戻るのか、なぜこそまでして国連に従うのか、と議論は沸騰するだろう。『人類の未来』(吉成真由美編、NHK出版新書)を読んでいて、考えるヒントもらった。「第4章都市とライフスタイルのゆくえ」にある、建築家ビャルケ・インゲルス氏の考察と実践だ。

そうなったら日本中で大混乱が起きるだろう。高齢化社会で寒さに耐えることは可能か、車社会の中で通勤はどうなるのか、高度成長前の質素な社会に戻るのか、なぜこそまでして国連に従うのか、と議論は沸騰するだろう。『人類の未来』(吉成真由美編、NHK出版新書)を読んでいて、考えるヒントもらった。「第4章都市とライフスタイルのゆくえ」にある、建築家ビャルケ・インゲルス氏の考察と実践だ。 実はこのたぐいの話は毎年学生から聞く。上記の学生は親と相談して、受信契約を結ぶことにした。親は「法律を犯すことはない」と契約を勧めたという。でも、本人は今でも「スマホでちょっとテレビを見るだけなのに」と納得はしていない。NHK受信料制度が契約の自由を保障する憲法に違反するのかどうかが争われた裁判で、最高裁大法廷は合憲と判断した(6日)。選挙速報や異常気象、災害、地震の情報など民放では速報できないニュースを、NHKがカバーしており、その公共性の高さを考えれば、放送法64条にあるテレビが自宅に設置されていれば、受信料契約ならびに支払いは社会的にも認められると考える。

実はこのたぐいの話は毎年学生から聞く。上記の学生は親と相談して、受信契約を結ぶことにした。親は「法律を犯すことはない」と契約を勧めたという。でも、本人は今でも「スマホでちょっとテレビを見るだけなのに」と納得はしていない。NHK受信料制度が契約の自由を保障する憲法に違反するのかどうかが争われた裁判で、最高裁大法廷は合憲と判断した(6日)。選挙速報や異常気象、災害、地震の情報など民放では速報できないニュースを、NHKがカバーしており、その公共性の高さを考えれば、放送法64条にあるテレビが自宅に設置されていれば、受信料契約ならびに支払いは社会的にも認められると考える。 朝鮮の木造漁船はさらに転覆軒数が増えるのではないかと不安がよぎる。それはまさに自分の中にあるニュースだ。

朝鮮の木造漁船はさらに転覆軒数が増えるのではないかと不安がよぎる。それはまさに自分の中にあるニュースだ。 ブログ「自在コラム」を始めたのが2005年4月なので、丸12年になる。ことし2月に出版社から誘いを受けた。「近年は研究書の枠に収まらず、生活に役立つ実用書やドキュメンタリー風に仕上げた書籍もよく売れていて、そうしたお話しにご興味をお持ちでしたら…」とのことだった。メールでのやり取りだったので、3月に出版社(東京)に出向き編集者と面談して、ブログ論をテーマとすることにした。「自在コラム」は1000回を超えていて、その文章に込めた思いを書籍というカタチで表現してみたかったからだ。その後、コンセプトを巡るやり取り、ブログから原稿のチョイス(選択)、著書のタイトル、原稿の校正と10ヵ月を経て、きょう5日にようやく出版にこぎつけた。

ブログ「自在コラム」を始めたのが2005年4月なので、丸12年になる。ことし2月に出版社から誘いを受けた。「近年は研究書の枠に収まらず、生活に役立つ実用書やドキュメンタリー風に仕上げた書籍もよく売れていて、そうしたお話しにご興味をお持ちでしたら…」とのことだった。メールでのやり取りだったので、3月に出版社(東京)に出向き編集者と面談して、ブログ論をテーマとすることにした。「自在コラム」は1000回を超えていて、その文章に込めた思いを書籍というカタチで表現してみたかったからだ。その後、コンセプトを巡るやり取り、ブログから原稿のチョイス(選択)、著書のタイトル、原稿の校正と10ヵ月を経て、きょう5日にようやく出版にこぎつけた。

先月27日午前8時40分ごろ、同市三崎町の小泊漁港500㍍沖で木造船が浮いているのが発見された。七尾海上保安部と珠洲警察署などが捜索。報道によると、木造船は全長12㍍、幅2.6㍍で、船内に人影はなく、船内からは網などの漁具のほか、ハングル文字で書かれたタバコの箱やビニール袋などが見つかった。能登半島沖300㌔の好漁場、大和堆あたりで漁をしていて、難破したものと見られる。

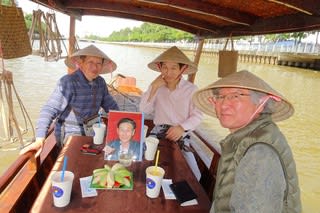

先月27日午前8時40分ごろ、同市三崎町の小泊漁港500㍍沖で木造船が浮いているのが発見された。七尾海上保安部と珠洲警察署などが捜索。報道によると、木造船は全長12㍍、幅2.6㍍で、船内に人影はなく、船内からは網などの漁具のほか、ハングル文字で書かれたタバコの箱やビニール袋などが見つかった。能登半島沖300㌔の好漁場、大和堆あたりで漁をしていて、難破したものと見られる。 一つは、読みの問題。ホーチミンはもともとベトナム革命を指導した建国の父である指導者、ホー・チ・ミンに由来する。そこで、市名と人名が混同しないように市名を語る場合は「カイフォ・ホー・チ・ミン」(ホーチミン市)と言う。長いのだ。それに比べ「サイ・ゴン」は言いやすく、短い。2つめは、ハノイとサイゴンの文化などを語る際、ハノイの人は「サイゴン人は甘党だ」といった言い方をする。サイゴンの人は「ハノイ人は辛党だ」と返す。こうした文化比較の中では「ホーチミン人は・・・」などの言い方はしない。3つめが少々複雑だ。市場開放政策でサイゴンの経済は活気に満ちている。「もし、アメリカと組んだままだったらサイゴンはもっと発展していたに違いない」などと、ハノイとの経済比較で語られる。こういった語り合いの中では「カイフォ・ホー・チ・ミン」は出てこない。

一つは、読みの問題。ホーチミンはもともとベトナム革命を指導した建国の父である指導者、ホー・チ・ミンに由来する。そこで、市名と人名が混同しないように市名を語る場合は「カイフォ・ホー・チ・ミン」(ホーチミン市)と言う。長いのだ。それに比べ「サイ・ゴン」は言いやすく、短い。2つめは、ハノイとサイゴンの文化などを語る際、ハノイの人は「サイゴン人は甘党だ」といった言い方をする。サイゴンの人は「ハノイ人は辛党だ」と返す。こうした文化比較の中では「ホーチミン人は・・・」などの言い方はしない。3つめが少々複雑だ。市場開放政策でサイゴンの経済は活気に満ちている。「もし、アメリカと組んだままだったらサイゴンはもっと発展していたに違いない」などと、ハノイとの経済比較で語られる。こういった語り合いの中では「カイフォ・ホー・チ・ミン」は出てこない。 このころから部隊を逃亡する兵士が続出した。その多くは、ベトナムの解放をスローガンに掲げる現地のゲリラ組織に加わり、再植民地化をもくろむフランス軍との戦いに加わった。中にはベトナム独立同盟(ベトミン)の解放軍の中核として作戦を指揮する同僚もいた、と『中隊誌』には記されている。

このころから部隊を逃亡する兵士が続出した。その多くは、ベトナムの解放をスローガンに掲げる現地のゲリラ組織に加わり、再植民地化をもくろむフランス軍との戦いに加わった。中にはベトナム独立同盟(ベトミン)の解放軍の中核として作戦を指揮する同僚もいた、と『中隊誌』には記されている。