冬の能登は食材が豊富だ。寒ブリやズワイガニ、タラ、カキといった海の幸のほかに、かぶら寿司(ブリと青カブラのこうじ漬け)や大根寿司、日本酒も今が一番忙しい時節だ。能登の発酵食文化を訪ねるスタディツアー(発醸文化メガロポリス推進活動プロジェクト2017年度研究旅行)が20、21日に両日開催され、案内をかねて参加した。

このプロジェクトは、日本の食を支えている発酵・醸造の技術や文化を世界に発信し広めようと、醤油メーカー大手「キッコーマン」(千葉県野田市)のOBらが発起人となって立ち上げた。ツアーには日本糀文化協会のメンバーも参加し、総勢15人。羽田空港から能登空港に降りた一行はバスで能登町、珠洲市、輪島市、七尾市、中能登町を1泊2日で巡った。

最初の発酵食は「なれずし」。魚を塩と米飯で乳酸発酵させたなれずしは琵琶湖産のニゴロブナを使った「ふなずし」が有名だが、能登でも伝統食だ。昼食で能登町にある「かじ旅館」を訪ねると、アジ、ブリ、アユのなれずしを出してくれた。この旅館では、注文を受けた客にしか出さない。というもの、なれずし独特の匂いがあり、なじめない客も多い。ただ、食通にはたまらない味と匂いなのだという。今回出されたアユは5年もの。料理長が「ヒネものです」と説明してくれた。ヒネものとは2年以上漬け込んだもの。昼から地酒とのマッチングも楽しんだ。

「アンチョビ蔵」。イワシを米糠で漬け込んだ「こんかいわし」も能登では盛んにつくられている。ブルーベリーワインを製造している同町の「柳田食産」は昨年から、廃線となった能登鉄道のトンネルを活用して漬け込んでいる=写真・上=。湿度と温度が一定しているので製造には好条件だ。樽の中で発酵し熟成されたこんかいわしを焼いてほぐしたものや、オリーブ油や香草と合わせたオイルソースはまさにアンチョビだ。これをクラッカーに少し塗り、ワインを飲む。この相性のよさはマリアージュ。そして、廃線のトンネルをアンチョビ蔵として蘇らせたアイデアに脱帽した。

「広辞苑は間違っています」。こんな話が出たのは同町小木で魚醤油を製造している「ヤマサ商事}を訪ねた時だった。日本の3大魚醤と言えば、秋田の「しょっつる」、香川の「いかなご醤油」、そして能登の「いしる」=写真・下=だ。能登では材料がイワシのものを「いしる」、イカの内臓を「いしり」と呼ぶ。製造担当者は「ところが、広辞苑ではいしりはいしるの別称となっている。別称ではなく、材料が違うんです」と続けた。小木(おぎ)は北海道の函館、青森の八戸と並んで日本海のイカ漁の拠点の一つ。「いしり」の産地でもある。ただ、全国的に商品化すると少々ややこしいので、商品表記を「いしる(いか)」「いしる(いわし)」としているメーカーもある。

「広辞苑は間違っています」。こんな話が出たのは同町小木で魚醤油を製造している「ヤマサ商事}を訪ねた時だった。日本の3大魚醤と言えば、秋田の「しょっつる」、香川の「いかなご醤油」、そして能登の「いしる」=写真・下=だ。能登では材料がイワシのものを「いしる」、イカの内臓を「いしり」と呼ぶ。製造担当者は「ところが、広辞苑ではいしりはいしるの別称となっている。別称ではなく、材料が違うんです」と続けた。小木(おぎ)は北海道の函館、青森の八戸と並んで日本海のイカ漁の拠点の一つ。「いしり」の産地でもある。ただ、全国的に商品化すると少々ややこしいので、商品表記を「いしる(いか)」「いしる(いわし)」としているメーカーもある。

能登杜氏は今が一番忙しい。そんな中、能登を代表する酒蔵の一つである珠洲市の造り酒屋「宗玄」を訪ねた。「試食してみてください」と杜氏が板状になった酒粕を勧めてくれた。まさにチーズの味がした。普段日本酒を飲まない男性参加者が一枚食べ切り、「酒粕ですっかり酔いました」とうれしそうに話した。先月20日に解禁となった純米生原酒をテイスティングした。ジュワッと広がる飲み口がまさに初しぼり。バスに乗り込むと周囲は暗くなっていた。

2日目は輪島市の醤油蔵「谷川醸造」を見学。代々「サクラ醤油」のブランド名で。輪島は魚介類の水揚げが多い。ちょっと甘めの味が刺身にぴったり。この地で育まれ、花開いた「糀の文化」の印象だ。最近では、能登の地豆である「大浜大豆」と塩田でつくられた塩を原材料にした、こだわりの「能登の丸大豆醤油」をつくっている。

昼食は七尾湾を望むカキ料理の専門店でフルコースを味わった。焼いて、生で、フライで、釜飯で合わせて10個は食べた。それにしても能登の冬の食材はぜいたく過ぎる。ひょっとして海の食材の豊かさが発酵の食文化も育んているのかもしれないと思った。外に出て駐車場を見渡すと7割は県外ナンバーだった。

ツアーの締めくくりは「どぶろく」だった。中能登町の天日陰比咩(あめひかげひめ)神社を訪ねる。蒸した酒米に麹、水を混ぜ、熟成するのを待つ。ろ過はしないため白く濁る。「濁り酒」とも呼ばれる。毎年12月5日の新嘗祭で参拝客に振る舞われる。今年はこれまで最高の333㍑を造った。同神社は2千年余りの歴史をもつ延喜式内社でもある。禰宜の方から話を聞き、どぶろくを頂いて、一行が外に出たとたんに大粒の雨がザッと降ってきた。禰宜は「当神社は雨乞い所でして、神様が皆さんの来訪を喜んでおられるのですよ」と目を細めた。

⇒22日(月)朝・金沢の天気 あめ

先日、金沢大学の元留学生と立ち話をした。実家が上海にあり、正月休みでしばらく中国に帰っていた。「中国はネット通販が盛んだね。NHKのニュース特集でも取り上げられていたよ」と水を向けると。彼女は「そう、父も母も必要なとき以外は外出せずに、ネットで野菜や肉など食材を取り寄せている」と。「食品スーパーもネットで宅配、中国はすごいね」と同調すると、彼女は首を横に振った。「ネット通販は利便性ではないんです。PM2.5がすごくて多くの市民が外出を控えている。健康上の問題なんです」「宅配の車がまたオンボロで排気ガスを出しながら走っている。悪循環ですよ」と。

先日、金沢大学の元留学生と立ち話をした。実家が上海にあり、正月休みでしばらく中国に帰っていた。「中国はネット通販が盛んだね。NHKのニュース特集でも取り上げられていたよ」と水を向けると。彼女は「そう、父も母も必要なとき以外は外出せずに、ネットで野菜や肉など食材を取り寄せている」と。「食品スーパーもネットで宅配、中国はすごいね」と同調すると、彼女は首を横に振った。「ネット通販は利便性ではないんです。PM2.5がすごくて多くの市民が外出を控えている。健康上の問題なんです」「宅配の車がまたオンボロで排気ガスを出しながら走っている。悪循環ですよ」と。 報道によると、石川県危機対策課がまとめた断水被害は29日午後7時現在、能登の輪島市と志賀町で3千世帯、能登町で2千世帯、中能登町で1500世帯、穴水町で300世帯、羽咋市で120世帯、宝達志水町で100世帯、珠洲市で90世帯で断水状態となった。断水の原因は水道管の凍結、破裂による。冒頭の首長が言うように、これは地域の危機管理の一環であり、各市町は給水車を出すなど対応に追われている。

報道によると、石川県危機対策課がまとめた断水被害は29日午後7時現在、能登の輪島市と志賀町で3千世帯、能登町で2千世帯、中能登町で1500世帯、穴水町で300世帯、羽咋市で120世帯、宝達志水町で100世帯、珠洲市で90世帯で断水状態となった。断水の原因は水道管の凍結、破裂による。冒頭の首長が言うように、これは地域の危機管理の一環であり、各市町は給水車を出すなど対応に追われている。 昔から「ジシン、カミナリ、カジ、オヤジ」との言葉があるように、親父(おやじ)の怒声は天災のように降りかかる。ドラッグストアで声を張り上げていた客も推定だが70歳半ばだろうか。女性店員は30代に見えた。店員の態度は丁重な感じで、親父が一方的に言いがかりをつけている感じに見えた。在庫管理にクレームをつけるのだったら直接店長に呼べばよいのにと周囲の客は誰もが思っただろう。

昔から「ジシン、カミナリ、カジ、オヤジ」との言葉があるように、親父(おやじ)の怒声は天災のように降りかかる。ドラッグストアで声を張り上げていた客も推定だが70歳半ばだろうか。女性店員は30代に見えた。店員の態度は丁重な感じで、親父が一方的に言いがかりをつけている感じに見えた。在庫管理にクレームをつけるのだったら直接店長に呼べばよいのにと周囲の客は誰もが思っただろう。 このプロジェクトは、日本の食を支えている発酵・醸造の技術や文化を世界に発信し広めようと、醤油メーカー大手「キッコーマン」(千葉県野田市)のOBらが発起人となって立ち上げた。ツアーには日本糀文化協会のメンバーも参加し、総勢15人。羽田空港から能登空港に降りた一行はバスで能登町、珠洲市、輪島市、七尾市、中能登町を1泊2日で巡った。

このプロジェクトは、日本の食を支えている発酵・醸造の技術や文化を世界に発信し広めようと、醤油メーカー大手「キッコーマン」(千葉県野田市)のOBらが発起人となって立ち上げた。ツアーには日本糀文化協会のメンバーも参加し、総勢15人。羽田空港から能登空港に降りた一行はバスで能登町、珠洲市、輪島市、七尾市、中能登町を1泊2日で巡った。

「広辞苑は間違っています」。こんな話が出たのは同町小木で魚醤油を製造している「ヤマサ商事}を訪ねた時だった。日本の3大魚醤と言えば、秋田の「しょっつる」、香川の「いかなご醤油」、そして能登の「いしる」=写真・下=だ。能登では材料がイワシのものを「いしる」、イカの内臓を「いしり」と呼ぶ。製造担当者は「ところが、広辞苑ではいしりはいしるの別称となっている。別称ではなく、材料が違うんです」と続けた。小木(おぎ)は北海道の函館、青森の八戸と並んで日本海のイカ漁の拠点の一つ。「いしり」の産地でもある。ただ、全国的に商品化すると少々ややこしいので、商品表記を「いしる(いか)」「いしる(いわし)」としているメーカーもある。

「広辞苑は間違っています」。こんな話が出たのは同町小木で魚醤油を製造している「ヤマサ商事}を訪ねた時だった。日本の3大魚醤と言えば、秋田の「しょっつる」、香川の「いかなご醤油」、そして能登の「いしる」=写真・下=だ。能登では材料がイワシのものを「いしる」、イカの内臓を「いしり」と呼ぶ。製造担当者は「ところが、広辞苑ではいしりはいしるの別称となっている。別称ではなく、材料が違うんです」と続けた。小木(おぎ)は北海道の函館、青森の八戸と並んで日本海のイカ漁の拠点の一つ。「いしり」の産地でもある。ただ、全国的に商品化すると少々ややこしいので、商品表記を「いしる(いか)」「いしる(いわし)」としているメーカーもある。 車道「しおさいロード」から防風林を抜けて100㍍ほど歩くと砂浜が広がる。警察の捜査で青いビニールシートが覆いかぶさっていたので、すぐ現物と分かった。シートに包まれて船体にハングル文字の表記があるのかはよく分からなかった。船の中は見えた。ハングル文字で書かれた菓子袋などが散乱し、迷彩服もあった。ひょっとして軍人が乗っていたのではないかと勘ぐった。警察発表の報道によると、この船の中から7人の遺体が見つかり、さらに漂着船から15㍍ほど離れたところにさらに1人の遺体があった。もし、同じ乗組員なら計8人となる。船内には北朝鮮の金日成主席と金正日総書記が並んだバッジや漁網が見つかっている。

車道「しおさいロード」から防風林を抜けて100㍍ほど歩くと砂浜が広がる。警察の捜査で青いビニールシートが覆いかぶさっていたので、すぐ現物と分かった。シートに包まれて船体にハングル文字の表記があるのかはよく分からなかった。船の中は見えた。ハングル文字で書かれた菓子袋などが散乱し、迷彩服もあった。ひょっとして軍人が乗っていたのではないかと勘ぐった。警察発表の報道によると、この船の中から7人の遺体が見つかり、さらに漂着船から15㍍ほど離れたところにさらに1人の遺体があった。もし、同じ乗組員なら計8人となる。船内には北朝鮮の金日成主席と金正日総書記が並んだバッジや漁網が見つかっている。 雷事故だ。通信障害が10日午後7時ごろから翌日午前10時ごろまで続き、実に15時間も放送が中断した。

雷事故だ。通信障害が10日午後7時ごろから翌日午前10時ごろまで続き、実に15時間も放送が中断した。 実は我が家でもそうなのだが、雪をすくう先端のさじ部がプラスチックなど樹脂製のスコップが増えている。昔は鉄製、ひと昔前はアルミ、そして今は樹脂製とスコップが軽量化しているのだ。が、今では全部が樹脂製かというとそうでもない。氷結した路面の雪を砕く場合は、金属製で先が尖っているケンスコ(剣先スコップ)やカクスコ(角スコップ)でないと使えない。きょう朝、近所のみなさんが使っていたスコップを見ると、10本のうち4本は樹脂製ではなかったかと思う。

実は我が家でもそうなのだが、雪をすくう先端のさじ部がプラスチックなど樹脂製のスコップが増えている。昔は鉄製、ひと昔前はアルミ、そして今は樹脂製とスコップが軽量化しているのだ。が、今では全部が樹脂製かというとそうでもない。氷結した路面の雪を砕く場合は、金属製で先が尖っているケンスコ(剣先スコップ)やカクスコ(角スコップ)でないと使えない。きょう朝、近所のみなさんが使っていたスコップを見ると、10本のうち4本は樹脂製ではなかったかと思う。 それにしても「三八(さんぱち)豪雪」(昭和38年、1963年)を思わせる降り方だ。きょう13日の夕方で能登半島の先端・珠洲市で69㌢、金沢で57㌢の積雪となっている。正直、自宅前の「雪すかし」の作業はきりがない。どんどん積もって来る。交通機関にも影響が出ていて、JR北陸線では午後6時現在、特急列車24本と普通列車29本が運休したほか、小松空港発着の便でも合わせて34便が欠航となっている。

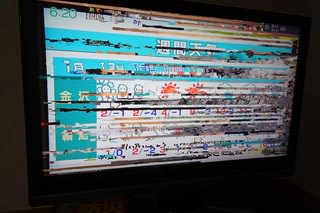

それにしても「三八(さんぱち)豪雪」(昭和38年、1963年)を思わせる降り方だ。きょう13日の夕方で能登半島の先端・珠洲市で69㌢、金沢で57㌢の積雪となっている。正直、自宅前の「雪すかし」の作業はきりがない。どんどん積もって来る。交通機関にも影響が出ていて、JR北陸線では午後6時現在、特急列車24本と普通列車29本が運休したほか、小松空港発着の便でも合わせて34便が欠航となっている。 きょうの地元各紙は今回の雷による放送中断を一面で大きく伝えている。2局が共用している送信鉄塔(160㍍)の高さ130㍍から140㍍の場所で内部のケーブルとアンテナ一部が焦げていた。鉄塔には2系統の配信設備(ケーブル)があり、1系統に問題が生じても、もう1系統を使って放送ができる仕組みになっているが、今回は落雷によって両方とも使用が不能になっていた。きょう午前中、石川テレビは緊急用の仮設アンテナを設置して応急復旧した。しかし、復旧したとは言え、確認のためテレビをつけてみると、画質がザラメ状態で見れたものではなかった=写真・上=。すぐにチャンネルを変えた。

きょうの地元各紙は今回の雷による放送中断を一面で大きく伝えている。2局が共用している送信鉄塔(160㍍)の高さ130㍍から140㍍の場所で内部のケーブルとアンテナ一部が焦げていた。鉄塔には2系統の配信設備(ケーブル)があり、1系統に問題が生じても、もう1系統を使って放送ができる仕組みになっているが、今回は落雷によって両方とも使用が不能になっていた。きょう午前中、石川テレビは緊急用の仮設アンテナを設置して応急復旧した。しかし、復旧したとは言え、確認のためテレビをつけてみると、画質がザラメ状態で見れたものではなかった=写真・上=。すぐにチャンネルを変えた。 確かに地元各紙などでは大きく扱われた=写真・下=。問題は視聴者の反応だ。私の仲間内で今回の放送中断のことを話しても、関心度が低い。「そう言えば映ってなかったね」程度なのだ。「あの番組が見れなくて残念」とか「テレビの公共性を考えて、もっとしっかり対応を」などといった声は聞かれなかった。2局同時に放送が15時間も中断したにもかかわらず、である。テレビ局の存在感は一体どこにいってしまったのだろうか。むしろ、放送中断で別の問題が見えてきたようだ。

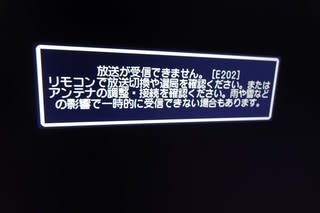

確かに地元各紙などでは大きく扱われた=写真・下=。問題は視聴者の反応だ。私の仲間内で今回の放送中断のことを話しても、関心度が低い。「そう言えば映ってなかったね」程度なのだ。「あの番組が見れなくて残念」とか「テレビの公共性を考えて、もっとしっかり対応を」などといった声は聞かれなかった。2局同時に放送が15時間も中断したにもかかわらず、である。テレビ局の存在感は一体どこにいってしまったのだろうか。むしろ、放送中断で別の問題が見えてきたようだ。 その雷がテレビ局を襲った。10日午後8時ごろ、帰宅してテレビをつけたが、石川テレビ(フジ系)と北陸放送(TBS系)の2局が映らないのだ。ブラックアウトの状態になってる=写真=。エラー表示が出ていて、「放送が受診できません。リモコンで放送切替や選局を確認ください。またはアンテナの調整・接続を確認ください。雨や雪んどの影響で一時的に受診できない場合もあります」。このエラー表示は、雪が降る日にBS放送が視聴できなくなる場合に表示されることがままある。ただし、地上波では見たことがない。

その雷がテレビ局を襲った。10日午後8時ごろ、帰宅してテレビをつけたが、石川テレビ(フジ系)と北陸放送(TBS系)の2局が映らないのだ。ブラックアウトの状態になってる=写真=。エラー表示が出ていて、「放送が受診できません。リモコンで放送切替や選局を確認ください。またはアンテナの調整・接続を確認ください。雨や雪んどの影響で一時的に受診できない場合もあります」。このエラー表示は、雪が降る日にBS放送が視聴できなくなる場合に表示されることがままある。ただし、地上波では見たことがない。 酒蔵と別棟の杜氏と蔵人(くらんど)の詰め所に案内された。朝の作業が終わり休憩中だった。「よう来てくださった」。張りのある声だった。昭和7年(1932)12月生まれ、85歳だ。杜氏室に案内され、開口一番に「世界に通じる酒を造りたいと、この歳になって頑張っておるんです」と。いきなりカウンターパンチを食らった気がした。グローバルに通じる日本酒をつくる、と。そこで「世界に通じる日本酒とはどんな酒ですか」と突っ込んだ。「のど越し。のど越しのキレと含み香、果実味がある軽やかな酒。そんな酒は和食はもとより洋食に合う。食中酒やね」。整然とした言葉運びに圧倒された。

酒蔵と別棟の杜氏と蔵人(くらんど)の詰め所に案内された。朝の作業が終わり休憩中だった。「よう来てくださった」。張りのある声だった。昭和7年(1932)12月生まれ、85歳だ。杜氏室に案内され、開口一番に「世界に通じる酒を造りたいと、この歳になって頑張っておるんです」と。いきなりカウンターパンチを食らった気がした。グローバルに通じる日本酒をつくる、と。そこで「世界に通じる日本酒とはどんな酒ですか」と突っ込んだ。「のど越し。のど越しのキレと含み香、果実味がある軽やかな酒。そんな酒は和食はもとより洋食に合う。食中酒やね」。整然とした言葉運びに圧倒された。 この歳になると片足を棺桶に突っ込んでいるようなものだから、どうせなら酒蔵に戻ろうと。弥助寿司の森田さんも、陶芸の吉田さん(美統、人間国宝)も同じ歳、皆現役で頑張っておられるからね」。酒造り2季のブランクを経て、建物の設計などにかかわり、満を持して昨年暮れに酒造りの現場に復帰した。

この歳になると片足を棺桶に突っ込んでいるようなものだから、どうせなら酒蔵に戻ろうと。弥助寿司の森田さんも、陶芸の吉田さん(美統、人間国宝)も同じ歳、皆現役で頑張っておられるからね」。酒造り2季のブランクを経て、建物の設計などにかかわり、満を持して昨年暮れに酒造りの現場に復帰した。