★この冬の覚え書き

それにしても、3月中ごろになった今でもこの冬の豪雪が話題になる。「庭の雪がまだ融けないね」「雪で庭木の枝が折れたよ」「雪すかしで折れたスコップはどう処分すればいいのか」といった金沢に住む仲間たちとの会話だ。

1月と2月に強烈な寒波が3回やってきた。交通インフラなどガタガタになった2月7日、石川県内の公立の小中高校では3分の2に当たる232校が休校となった。金沢大学でも全面休講となった。自宅前は通学路なのだが、子どもたちの姿はなく、代わって通勤の大人たちが通りに目立った。マイカーやバスは通勤に使えず、徒歩で急ぐ様子だった。11日は朝から市内で一斉の除雪活動が行われた。自宅前の道路は30㌢ほどの高さの氷のように堅くなった雪道となっていたので、ツルハシで雪道を砕いた。

なにしろ自宅周辺でも一時積雪量が150㌢になった。この雪で、雪吊りを施してある庭の松の枝が一本折れた。先日(3月11日)造園業の職人さんに来てもらって、雪吊りを外すための打ち合せをした。「雪吊りの松の枝が折れるほど大雪は初めてだった」と話すと、職人さんは「まだいい方ですよ。幹が折れたお宅もありますよ」と。折れた木の伐採と植え替え、剪定など豪雪の後始末で植木職人はこの春とても忙しいようだ。

なにしろ自宅周辺でも一時積雪量が150㌢になった。この雪で、雪吊りを施してある庭の松の枝が一本折れた。先日(3月11日)造園業の職人さんに来てもらって、雪吊りを外すための打ち合せをした。「雪吊りの松の枝が折れるほど大雪は初めてだった」と話すと、職人さんは「まだいい方ですよ。幹が折れたお宅もありますよ」と。折れた木の伐採と植え替え、剪定など豪雪の後始末で植木職人はこの春とても忙しいようだ。

雪すかしでスコップを酷使したせいか、この冬で計3本折れた。3本とも強化プラスチック製で耐久性があると思って購入したのだが、柄とスコップ面の結節個所がもろくも。先月8日にスコップを買いに日曜大工の量販店に行った。すると「除雪用品は完売しました」と貼り紙がしてあった=写真=。こちらは必要に追われて買い求めに来たのに「完売しました」とさもうれしそうな文面はいかがなものかと思いながら、店員に尋ねた。「で、入荷はいつなんですか」と。すると店員は「全国的に品切れ状態のようで、いつになるかメドが立っていません」とこれまたニコニコと。こちらは困っているのに、店員の顔の表情にTPO(Time、Place、Occasion)が感じられない。

「完売しました」もそうだ。「品切れでご迷惑をおかけしております」ならば角は立たないのにと思いながら店を出た。4時間後、別の商品を買いに再びこの店を訪れたところ、スコップが入荷していて、人だかりになっていた。運よく1本購入できたが、「入荷のメドがないと言っていたではないか」と再び割り切れない気持ちで店を出た。

北陸豪雪は、家屋倒壊やアイスバーンの道路での転覆事故が相次ぎ、乗用車1000台が連なるなど全国ニュースになった。経済にも影響を与えている。きのう12日、北陸財務局が発表した「北陸3県の法人企業景気予測調査」によると、1-3月の景況判断指数(BSI)が非製造業でマイナス11に大きくぶれた。物流の滞りや宿泊予約のキャンセルが相次いだことが要因で、豪雪の影響力をまざまざと見せつけられた。

スコップ3本、松の枝1本を折って、個人的に冬は終わり。庭の雪解けもあと少し。三寒四温で春本番を待つ。

⇒13日(火)午前・金沢の天気 はれ

全国最多となる7選を果たした谷本氏の当選確実は投票が締め切られた午後8時00分、ほぼ同時にテレビ各社が選挙速報が打った。「石川県知事選 谷本正憲氏の当選確実」と。テレビ各社は投票段階で出口調査(投票所の出口で、投票を済ませた有権者に誰に入れたか記入してもらう)のデータを得て、2位の候補者と10ポイント以上の開きがあることを「基準」に速報テロップを流す。今回の知事選では、現職の対抗馬は無所属の新人で、共産党が推薦する候補者だった。開票結果を見ても、現職谷本氏は28万8531票、対抗馬の候補者は7万2414票、圧勝だった。

全国最多となる7選を果たした谷本氏の当選確実は投票が締め切られた午後8時00分、ほぼ同時にテレビ各社が選挙速報が打った。「石川県知事選 谷本正憲氏の当選確実」と。テレビ各社は投票段階で出口調査(投票所の出口で、投票を済ませた有権者に誰に入れたか記入してもらう)のデータを得て、2位の候補者と10ポイント以上の開きがあることを「基準」に速報テロップを流す。今回の知事選では、現職の対抗馬は無所属の新人で、共産党が推薦する候補者だった。開票結果を見ても、現職谷本氏は28万8531票、対抗馬の候補者は7万2414票、圧勝だった。 その脳裏にあったのは前年(2010年8月)、「能登里山マイスター」養成プログラムの講義に能登に来ていただいた畠山重篤氏(気仙沼市)のことだった。講義のテーマは、「森は海の恋人運動」だった。畠山氏らカキの養殖業者は気仙沼湾に注ぐ大川の上流で植林活動を1989年から20年余り続け、約5万本の広葉樹(40種類)を植えた。この川ではウナギの数が増え、ウナギが産卵する海になり、「豊饒な海が戻ってきた」と畠山氏はうれしそうに話していた。畠山氏らが心血を注いで再生に取り組んだ気仙沼の湾が「火の海」になった。心が痛む。畠山氏らの無事を願っていた。

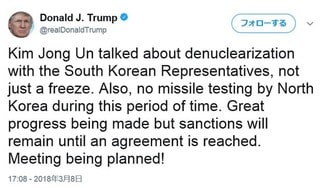

その脳裏にあったのは前年(2010年8月)、「能登里山マイスター」養成プログラムの講義に能登に来ていただいた畠山重篤氏(気仙沼市)のことだった。講義のテーマは、「森は海の恋人運動」だった。畠山氏らカキの養殖業者は気仙沼湾に注ぐ大川の上流で植林活動を1989年から20年余り続け、約5万本の広葉樹(40種類)を植えた。この川ではウナギの数が増え、ウナギが産卵する海になり、「豊饒な海が戻ってきた」と畠山氏はうれしそうに話していた。畠山氏らが心血を注いで再生に取り組んだ気仙沼の湾が「火の海」になった。心が痛む。畠山氏らの無事を願っていた。 「凍結」は核開発の凍結、「合意」とは非核化の正式な合意、「最大限の圧力」とは国連の経済制裁による最大限の圧力のことだろう。このツイッターを素直に読めば、トランプ大統領は「オレは戦わずして勝った!」と誇示しているように思える。

「凍結」は核開発の凍結、「合意」とは非核化の正式な合意、「最大限の圧力」とは国連の経済制裁による最大限の圧力のことだろう。このツイッターを素直に読めば、トランプ大統領は「オレは戦わずして勝った!」と誇示しているように思える。 最近のテレビ映像で自身が既視感を感じたのは、平昌冬季オリンピックでの、例の北朝鮮の美女軍団の応援風景だった。2005年9月に韓国・仁川で開かれた陸上アジア選手権での応援を初めてテレビで見た。体を左右にリズムよく動かす一糸乱れぬ動作、統制された笑顔、このシーンは当時世界中で話題になった。これが「北朝鮮らしい応援」との印象が残っていた。今回の平昌での応援もまったく同じ、既視感が漂った。ただ、美女軍団が一斉に着けた、謎の男子の面のシーンは新味があった。

最近のテレビ映像で自身が既視感を感じたのは、平昌冬季オリンピックでの、例の北朝鮮の美女軍団の応援風景だった。2005年9月に韓国・仁川で開かれた陸上アジア選手権での応援を初めてテレビで見た。体を左右にリズムよく動かす一糸乱れぬ動作、統制された笑顔、このシーンは当時世界中で話題になった。これが「北朝鮮らしい応援」との印象が残っていた。今回の平昌での応援もまったく同じ、既視感が漂った。ただ、美女軍団が一斉に着けた、謎の男子の面のシーンは新味があった。 「そうですね。私は金沢大学で地域連携コーディネーターという役割を担って12年目になります。この石川という地域を一つの価値ある研究フィールド、あるいは教育フィールドとしてとらえ、地域を活用して大学の研究力、教育力を伸ばしていく、そして、それを地域にお返ししていくことで地域の解題解決をはかる、あるいは新たな産業を興す技術を提供する。そのようなことが大学の使命、ミッションだと考えています」と。

「そうですね。私は金沢大学で地域連携コーディネーターという役割を担って12年目になります。この石川という地域を一つの価値ある研究フィールド、あるいは教育フィールドとしてとらえ、地域を活用して大学の研究力、教育力を伸ばしていく、そして、それを地域にお返ししていくことで地域の解題解決をはかる、あるいは新たな産業を興す技術を提供する。そのようなことが大学の使命、ミッションだと考えています」と。 同じことを大前氏も感じていたのだと思いながら興味深く本文を読んだ。大前氏の結論を先に述べると、「文在寅大統領が目指すのは、韓国が核保有国になるための半島統一」と述べている。確かに、韓国も北朝鮮もは様々な場面で「南北統一」ということに触れている。両者の共通狙いについて、大前氏は「北朝鮮と統一した結果、韓国が核保有国になれるからです。韓国が核保有国になることは、米国が強く反対するため、普通には実現することができません。ところが、核を保有したままの北朝鮮と統一すると、まるで裏口入学のような形で韓国は核保有国の仲間入りを果たせるのです」と述べている。

同じことを大前氏も感じていたのだと思いながら興味深く本文を読んだ。大前氏の結論を先に述べると、「文在寅大統領が目指すのは、韓国が核保有国になるための半島統一」と述べている。確かに、韓国も北朝鮮もは様々な場面で「南北統一」ということに触れている。両者の共通狙いについて、大前氏は「北朝鮮と統一した結果、韓国が核保有国になれるからです。韓国が核保有国になることは、米国が強く反対するため、普通には実現することができません。ところが、核を保有したままの北朝鮮と統一すると、まるで裏口入学のような形で韓国は核保有国の仲間入りを果たせるのです」と述べている。 外は「豪雪、のち暴風」なのだが、静かなのが今月11日に投開票の石川県知事選挙だ。先月22日告示され、共産党推薦で元石川県労連議長の女性新人候補(65)と、社民党のほか自民、公明、民進各党の県組織から推薦を受け7選を目指す現職(72)の一騎打ちの構図。ただ、自宅周辺には選挙カーが回って来ていないのか選挙ムードが盛り上がっていない。

外は「豪雪、のち暴風」なのだが、静かなのが今月11日に投開票の石川県知事選挙だ。先月22日告示され、共産党推薦で元石川県労連議長の女性新人候補(65)と、社民党のほか自民、公明、民進各党の県組織から推薦を受け7選を目指す現職(72)の一騎打ちの構図。ただ、自宅周辺には選挙カーが回って来ていないのか選挙ムードが盛り上がっていない。 午前9時46分、JR金沢駅から北陸新幹線「かがやき」に乗った。目指すは東京・品川にある日本マイクロソフト社。午後2時からの勉強会「AIと放送メディアの活用を考える」(主催・月刊ニューメディア)に参加するためだった。金沢大学での講義「マスメディアと現代を読み解く」「ジャーナリズム論」の科目を受け持っていて、AIとメディアのつながりの可能性について関心があり、参加を申し込んでいた。

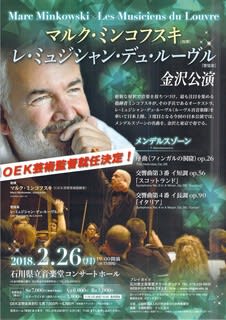

午前9時46分、JR金沢駅から北陸新幹線「かがやき」に乗った。目指すは東京・品川にある日本マイクロソフト社。午後2時からの勉強会「AIと放送メディアの活用を考える」(主催・月刊ニューメディア)に参加するためだった。金沢大学での講義「マスメディアと現代を読み解く」「ジャーナリズム論」の科目を受け持っていて、AIとメディアのつながりの可能性について関心があり、参加を申し込んでいた。 午後7時58分、金沢駅に着いた。「あと7分しかない」と年甲斐もなく駅構内を走った。金沢駅前の県立音楽堂で開催されているマルク・ミンコフスキ氏指揮のクラシックコンサートを聴くためだ。ミンコフスキ氏は現在フランス国立ボルドー歌劇場の音楽監督だが、こし9月からオーケストラ・アサンブル金沢(OEK)の芸術監督に就くことなっている。指揮する姿をぜひ一度見たいとS席を購入していた。ただ、東京で勉強会もあるので、3曲目のメンデルスゾーン交響曲第4番「イタリア」が始まる午後8時15分までに音楽堂に入る予定だった。

午後7時58分、金沢駅に着いた。「あと7分しかない」と年甲斐もなく駅構内を走った。金沢駅前の県立音楽堂で開催されているマルク・ミンコフスキ氏指揮のクラシックコンサートを聴くためだ。ミンコフスキ氏は現在フランス国立ボルドー歌劇場の音楽監督だが、こし9月からオーケストラ・アサンブル金沢(OEK)の芸術監督に就くことなっている。指揮する姿をぜひ一度見たいとS席を購入していた。ただ、東京で勉強会もあるので、3曲目のメンデルスゾーン交響曲第4番「イタリア」が始まる午後8時15分までに音楽堂に入る予定だった。 同プログラムがスタートしたのは2007年、「能登里山マイスター養成プログラム」(科学技術振興機構「地域再生人材創出拠点の形成」補助事業)として5年間、2012年からはその後継事業として「能登里山里海マイスター育成プログラム」(大学と自治体の共同出資)を実施し、現在に至っている。今年11年目、これまで144人のマイスターを輩出。ここに来て、栄誉ある賞をいただいた。全国の大学や産業支援機関でつくる「全国イノベーション推進機構ネットワーク」による表彰事業「イノベーションネットアワード2018」で最高賞の文部科学大臣賞を受賞した。先日23日に東京で表彰式があった=写真=。

同プログラムがスタートしたのは2007年、「能登里山マイスター養成プログラム」(科学技術振興機構「地域再生人材創出拠点の形成」補助事業)として5年間、2012年からはその後継事業として「能登里山里海マイスター育成プログラム」(大学と自治体の共同出資)を実施し、現在に至っている。今年11年目、これまで144人のマイスターを輩出。ここに来て、栄誉ある賞をいただいた。全国の大学や産業支援機関でつくる「全国イノベーション推進機構ネットワーク」による表彰事業「イノベーションネットアワード2018」で最高賞の文部科学大臣賞を受賞した。先日23日に東京で表彰式があった=写真=。