★マスメディア論と学生たち-5-

そもそも学生たちのマスメディア(新聞・テレビ)への接触度はどの程度なのか。そこで、第1回「マスメディアの成り立ち」(6月13日)でアンケートを実施した。「あなたは新聞を読みますか 1・毎日読む 2・週に2、3度 3・まったく読まない」「あなたはテレビを見ますか 1・毎日見る 2・週に2、3度 3・まったく見ない」の簡単な項目。102人の学生から回答があった。そこから見えてきたこと、とは。

下げ止まった「新聞離れ」、加速する「テレビ離れ」・・・アンケートから

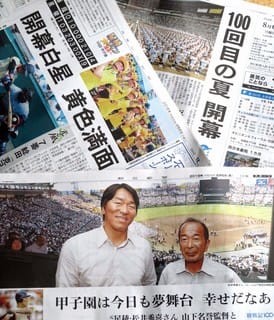

まずは新聞から。「毎日読む」10%、「週に2、3度」15%、「まったく読まない」75%だった。予想した通り、新聞への接触度は低い。その理由で目立ったのは「一人暮らしをしているため(実家にいる時には毎日読んでいた)。新聞はお金がかかるから。携帯のニュースで社会の出来事はある程度わかるから」(法・1年)や「テレビ と違って、新聞は『ながら』で読むことができないので、読む時間を確保しなけらばならない」(学校教育・1年)、なかには「活字を追うのが苦痛」や「手が汚れる」といった生理的な拒否反応もある。一方で、「時事問題に強くなりたいと思っている。法学類なので、法案の改正や裁判の判決、政治の問題にも興味がある」(法・3年)と積極的な活用派もいる。

と違って、新聞は『ながら』で読むことができないので、読む時間を確保しなけらばならない」(学校教育・1年)、なかには「活字を追うのが苦痛」や「手が汚れる」といった生理的な拒否反応もある。一方で、「時事問題に強くなりたいと思っている。法学類なので、法案の改正や裁判の判決、政治の問題にも興味がある」(法・3年)と積極的な活用派もいる。

まったく同じ内容のアンケートを2016年から実施して、ことしで3回目なのだが、「まったく読まない」は16年78%、17年と18年が75%。「毎日読む」は16年6%、17年7%、18年10%だ。学生たちの「新聞離れ」が限りなく100%に近づいているのではなく、下げ止まっていて、「毎日読む」が若干だが増えているのだ。私見だが、インターネット上では、いわゆるフェイクニュースなどがさまざまな場面で問題になってる。信頼できるニュースや情報を求める雰囲気が学生たちの中で出てきたのではないかと、前述の法学類の学生のコメントなどから読み取っている。

テレビの結果は新聞とは真逆で学生たちのテレビ離れが加速している。「毎日見る」49%、「週に2、3度」34%、「まったく見ない」17%だった。これは2016年では65%、23%、12%だった。2年のうちに「毎日見る」が16%も減り、「まったく見ない」が5%も増えている。「テレビは、スマホでドラマを見たり、ニュースを閲覧するので見ない」(経済・1年)というコメントが散見される。学生たちの間では、動画はネットで見るものという習慣になりつつある。これが、放送と通信の同時配信が進めばさらに加速するのではないだろうか。

テレビのコンテンツだったスポーツ中継なども、たとえばJリ-グのようにネット動画配信サービスへとなだれ込んでいる。オリンピックイヤーの2020年でその流れがさらに加速するだろう。テレビの敵はもはやテレビではない。

⇒9日(木)朝・金沢の天気 あめ後くもり