★島崎藤村と「どぶろく」

出張の帰りに北陸新幹線軽井沢駅で途中下車し、「しなの鉄道」に乗り換え、小諸市を巡った。晴れてはいたが寒風がふいていた。小諸駅の裏手にある「小諸城址 懐古園」を散策した。ダイナミックな野面石積みの石垣、樹齢500年のケヤキの大木など城址めぐりを楽しんだ。ただ、城の大手門と本丸の間に鉄道が敷設されているので、城址公園の遺産がまるで分断されたようになっていて、「もったいない」と感じたのは私だけだろうか。

懐古園にある「藤村記念館」に入った。平屋の小さな民家のような建物なのだが、設計者は東宮御所や帝国劇場を手掛けた建築家、谷口吉郎(1904-1979)だった。パンフレットによると、島崎藤村が小諸にやってきたのは明治32年(1899)のこと。牧師として藤村に洗礼を施した木村熊二に招かれて私塾の教員として小諸にやってきた。ここで過ごした6年余の間に創作活動を広げ、『雲』『千曲川のスケッチ』、そして『破戒』を起稿した。記念館には藤村の小諸時代を中心とした作品や資料、遺品が展示されている。

懐古園にある「藤村記念館」に入った。平屋の小さな民家のような建物なのだが、設計者は東宮御所や帝国劇場を手掛けた建築家、谷口吉郎(1904-1979)だった。パンフレットによると、島崎藤村が小諸にやってきたのは明治32年(1899)のこと。牧師として藤村に洗礼を施した木村熊二に招かれて私塾の教員として小諸にやってきた。ここで過ごした6年余の間に創作活動を広げ、『雲』『千曲川のスケッチ』、そして『破戒』を起稿した。記念館には藤村の小諸時代を中心とした作品や資料、遺品が展示されている。

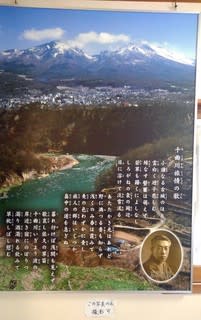

館内は写真撮影は不可なのだが、一枚の写真のみ「撮影可」となっているものがあった。浅間山、小諸の街並み、そして千曲川が流れる大判サイズの写真で、『千曲川旅情の歌』と藤村の写真を配置している=写真=。確か中学時代に覚えた『千曲川旅情の歌』の始まりは今でも記憶にある。「小諸なる古城のほとり 雲白く遊子悲しむ・・・」。出だしは覚えているのだが、実は最後まで目を通したことは記憶に薄い。歌詞が長い。改めて最後まで目を通すと、歌詞は「千曲川いざよふ波の岸近き宿にのぼりつ 濁り酒濁れる飲みて草枕しばし慰む」で締めている。このとき、「藤村はどぶろく大好きだったのか」と想像をたくましくした。どぶろくは蒸した酒米に麹と水を混ぜ、熟成させた酒。ろ過はしないため白く濁り、昔から「濁り酒」とも呼ばれていた。どぶろくは簡単に造ることはできるが、明治の酒税法によって、自家での醸造酒の製造を禁止され、現在でも一般家庭では法律上造れない。

歌詞にあえて「濁り酒」を入れるとは好物だったのではないかと想像するが、と言うことは、藤村自身も家庭で醸造していたのか。酒税法によって自家での醸造酒の製造を禁止されたのは明治32年(1899)。藤村が小諸にやって来た年である。この歌が作品として発表されたのは同34年(1901)の『落梅集』とされる。国立国会図書館デジタルコレクションでこの著作物を開いてみると、巻頭言の次の2ページと3ページに「小諸なる古城のほとり」のタイトルで掲載されている。藤村にとって相当の自信作だったに違いない。

当時法律の周知には数年かかったろうと想像すると、この歌をつくったころはまだ、どぶろくを自由に造れ、存分に飲めたのだろう。しかし、日露戦争が明治37年(1904)に起き、戦費調達のために税の締め付けがきつくなり、「濁り酒」は本格的に御法度となっていったのではないだろうか。

⇒16日(日)午前・金沢の天気 くもり

有名な石垣集団の穴太(あのう)衆が工事に加わっていたという。穴太衆を使って強固な石垣を築こうとした一豊の動機は、戦(いくさ)への備えもさることながら、地震への備えもあったのではないか。

有名な石垣集団の穴太(あのう)衆が工事に加わっていたという。穴太衆を使って強固な石垣を築こうとした一豊の動機は、戦(いくさ)への備えもさることながら、地震への備えもあったのではないか。