☆「5G」絡めた東京と地方の税金分捕り論争

全国知事会が先月23、24日の両日、富山市で開催され「地方創生・富山宣言」が採択された。これを読むと、日本の地域課題が浮かび上がる。宣言では「今日の我が国は、他の先進国に例をみないスピードで進行する少子高齢化・人口減少により、離島や中山間地域の中には今後の存続が危機的な状況にある地域が増加しており、地域のあり方が改めて問われている。」と指摘。また、東京一極集中について、「過度な首都東京への一極集中は、出生率の低下、災害のリスク管理などの問題を生じさせるとともに、地方の担い手不足を招くこととなる。」と率直に記されている。

全国知事会を報じたローカル紙を読むと、この東京一極集中について議論の応酬があったようだ。初日の23日、地方税財源の確保に関する国への提言案をめぐって、「地方創生の推進や東京一極集中の是正により、東京から地方 への人・モノ・金の流れを促進することで・・」との表現に対し、小池東京都知事は「国内で限られたパイを奪い合っても日本全体のためにはならない」「疑問を大きく感じる」と述べ、この部分の削除を要求した。これに対し、提言案を作成した石井富山県知事は「地方はどんどん人が減る一方で、東京にあらゆるものが集まり災害リスクなど過密の弊害が起きている」と是正措置に理解を求めた。小池知事はこの後、公務を理由に途中退席したため少々後味の悪さが残った。

全国知事会を報じたローカル紙を読むと、この東京一極集中について議論の応酬があったようだ。初日の23日、地方税財源の確保に関する国への提言案をめぐって、「地方創生の推進や東京一極集中の是正により、東京から地方 への人・モノ・金の流れを促進することで・・」との表現に対し、小池東京都知事は「国内で限られたパイを奪い合っても日本全体のためにはならない」「疑問を大きく感じる」と述べ、この部分の削除を要求した。これに対し、提言案を作成した石井富山県知事は「地方はどんどん人が減る一方で、東京にあらゆるものが集まり災害リスクなど過密の弊害が起きている」と是正措置に理解を求めた。小池知事はこの後、公務を理由に途中退席したため少々後味の悪さが残った。

東京一極集中をめぐっては、昨年2018年度の全国知事会議で大都市に集中する地方法人税の偏在是正を求める提言を採択し、今年度の税制改正で東京都から地方自治体に計9000億円が再配分されている。小池知事とすれば、これ以上東京都を悪者扱いにしないでほしいとの思いがあったことは想像に難くない。結局、全国知事会では小池知事の主張を考慮し、「東京一極集中の是正」の文言ではなく、地方創生の取り組みをより強力に加速化させるという表現でこの件は決着した。

1週間後の8月1日、全国知事会として自民党税制調査会に要望書を手渡した。その中で、「(2)地方創生・人口減少対策のための財源確保」として。以下2点を要望している。「まち・ひと・しごと創生事業費」(1兆円)を拡充・継続し、地方の安定的な財政運営に必要な一般財源を十分に確保すべき。「地方創生推進交付金」および「地方創生拠点整備交付金」については、拡充・継続を図るべきである。また、地方創生の更なる深化や取 組みの全国展開に向け、地方の実情を踏まえた、より弾力的で柔軟な 運用を図るべき。

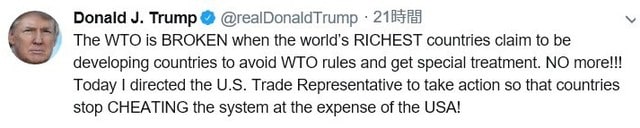

さらに要望書の中で目を引いたのは、「(3)地方における5G・ICTインフラ整備への財政的支援等」である。以下要望している。第2期「まち・ひ と・しごと創生総合戦略」において、5Gをはじ めとする未来技術の利活用を、来年度から次のステージを迎える地方創生の重要な柱の一つとして位置付け、併せて具体的な支援策を講ずるべき。

全国知事会が「5G」(第5世代移動通信システム)について、これだけ明確に政権与党に働きかけていることは初めて知った。移動通信のトラフィック量は2010年と比較して千倍以上に増大するとされる5Gを地方創生の重要な柱として打ち出している。東京と地方の税金をめぐる分捕り合戦を5Gに絡めたところが面白い。(※写真は全国知事会ホームページより)

⇒11日(日)朝・金沢の天気 はれ