これは起こるべくして起きた「事故」ではないだろうか。報道によると、きょう7日午前9時10分ごろ、能登半島の北西、350㌔の沖合で、水産庁の漁業取締船「おおくに」と北朝鮮の大型漁船が衝突した。北朝鮮の漁船は浸水、乗組員が海に投げ出され、水産庁の漁業取締船が救助にあたり、夕方までに漁船の乗員60人を救助した(読売新聞Web版)。衝突した現場は日本のEEZ(排他的経済水域)内だった。北朝鮮は2日朝、東部の元山付近から弾道ミサイル1発を発射し、島根県隠岐諸島の北約350㌔㍍の日本のEEZ内に撃ち込んでいる。

現場は日本有数のスルメイカの漁場で知られる「大和堆」。ここ数年6月から12月にかけて北朝鮮のイカ網漁船による違法操業が繰り返されている。ことし8月23日午前9時半ごろ、同じ大和堆で北朝鮮海軍らしき旗を掲げた小型高速艇と北朝鮮の国旗が船体に描かれた船の不審船2隻を水産庁の取締船が見つけ、連絡を受けた海上保安庁の巡視船が駆け付けた。高速艇には小銃を持った船員がいた。周辺には日本のイカ釣り漁船が操業していて、水産庁は漁船に対し安全確保のため海域を離れるよう指示した。

現場は日本有数のスルメイカの漁場で知られる「大和堆」。ここ数年6月から12月にかけて北朝鮮のイカ網漁船による違法操業が繰り返されている。ことし8月23日午前9時半ごろ、同じ大和堆で北朝鮮海軍らしき旗を掲げた小型高速艇と北朝鮮の国旗が船体に描かれた船の不審船2隻を水産庁の取締船が見つけ、連絡を受けた海上保安庁の巡視船が駆け付けた。高速艇には小銃を持った船員がいた。周辺には日本のイカ釣り漁船が操業していて、水産庁は漁船に対し安全確保のため海域を離れるよう指示した。

言うまでもないが、領海の基線から200㌋(370㌔)までのEEZでは、水産資源は沿岸国に管理権があると国連海洋法条約で定められている。ところが、北朝鮮は条約に加盟していないし、日本と漁業協定も結んでいない。そのような北朝鮮の漁船に排除行動を仕掛けると、北朝鮮が非批准国であることを逆手にとって自らの立場を正当化してくる可能性がある。おそらくそこが取り締まる側としては悩ましいところなのだろう。うがった見方をすれば、今回の衝突事故は北から仕掛けれた可能性もある。8月23日の接近問題では北の船が水産庁の巡視船に30㍍にまで近寄ってきた。相手を威嚇するためだろう。

同じ日本海でロシアと「事件」も起こしている。先月9月17日にロシア国境警備隊が、日本海のロシアのEEZで北朝鮮の密漁船2隻をだ捕し、乗組員80人以上を拘束したと発表している。このとき、北の密漁船1隻から武力攻撃を受け、国境警備隊3人が負傷した。ロシア側は、同月12日にもロシアのEEZでイカを密漁していた北の漁船16隻を拿捕し、250人以上を拘束している。

なぜこれほど北は強気に出てくるのか。北朝鮮では海軍が水産事業所を所有し、漁船は各部隊の傘下に所属して漁に出ているとされる。昨年12月には、金正恩党委員長が日本海側にある軍の水産事業所3ヵ所を視察し、軍の幹部らに漁業活動に力を入れるよう指示を出したとされる。また、北朝鮮では近海の漁業権を中国に売却したため、漁民が危険を冒して大和堆などの沖合に出ざるをえない事情があるとも言われている。北にすれば、ロシアのEEZより、日本のEEZの方が拿捕されないので「安全」と見くびっているかもしれない。

おそらく北による違法操業は当面止むことはないだろう。日本は水産庁が撮っているであろう今回の映像を国際社会に公開すべきだ。衝突が単なる事故なのか、故意に衝突した「事件」なのか。

夕方の報道によると、北朝鮮籍の漁船は漁業の準備をしようとしていたため、水産庁が退去させようと警告した。しかし、船は止まることなく水産庁の船に左側から衝突してきた。通常、船同士がぶつかりそうな場合、左側の船が衝突をよけるルールとなっているが、よけることなく衝突し沈没したという。関係者は日本側への威嚇ではなく船の操作ミスではないかとの見方を示している(日テレNEWS24)。

⇒7日(月)夜・金沢の天気 くもり

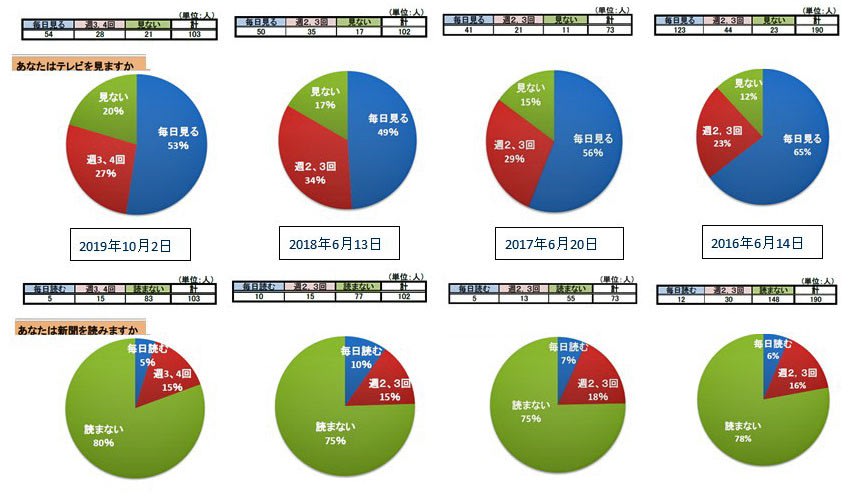

新聞との接触度では「毎日読む」が4年間で4%から10%で推移している。これに対し「読まない」は75%から81%となっている。金沢大学の学生調査(20Ⅰ7年)によると、学生の自宅からの通学は17%で、自宅外のアパートや学生寮からの通学が圧倒的に多いことも新聞に触れる機会が少ない原因とみられる。金沢大学はもともと自宅外通学の学生が多いが、ネットやスマホの普及でこの傾向に拍車がかかったといえる。

新聞との接触度では「毎日読む」が4年間で4%から10%で推移している。これに対し「読まない」は75%から81%となっている。金沢大学の学生調査(20Ⅰ7年)によると、学生の自宅からの通学は17%で、自宅外のアパートや学生寮からの通学が圧倒的に多いことも新聞に触れる機会が少ない原因とみられる。金沢大学はもともと自宅外通学の学生が多いが、ネットやスマホの普及でこの傾向に拍車がかかったといえる。