☆新幹線戻る、その心理効果

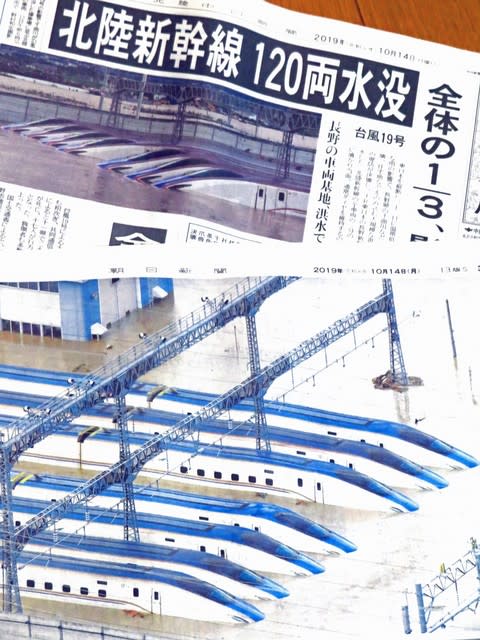

水に浸かった北陸新幹線のあのショッキングな画像から13日ぶりに安堵を得た気がした。台風19号の影響で長野市内を流れる千曲川の堤防が決壊し、新幹線車両センターが浸水し、電気設備の修繕や復旧のため、長野‐上越妙高間で運転を見合わせていた。それがきのう25日の始発から金沢ー東京間の全線で運転を再開した。首都圏との大動脈がつながるだけで、安心感が漂うので不思議なものだ。

地元紙をチェックすると、「金沢駅 かがやき戻る」(北國新聞25日付夕刊)、「安堵 北陸新幹線13日ぶり全通」(北陸中日新聞26日付朝刊)などと各紙一面トップで伝えている=写真=。記事も面白い。同日午前8時45分に東京駅始発「かがやき501号」が金沢駅に到着すると、石川県内の温泉どころである和倉、山代、片山津、山中、湯涌の温泉旅館の女将らが法被姿で、改札をくぐってきた利用者に「いらっしゃいませ」と声をかけていたと報じている。行楽シーズンの真っ盛りでの新幹線の不通は、宿泊キャンセルなどで相当に痛みがあったことは想像に難くない。全線再開でひと安心だろう。

地元紙をチェックすると、「金沢駅 かがやき戻る」(北國新聞25日付夕刊)、「安堵 北陸新幹線13日ぶり全通」(北陸中日新聞26日付朝刊)などと各紙一面トップで伝えている=写真=。記事も面白い。同日午前8時45分に東京駅始発「かがやき501号」が金沢駅に到着すると、石川県内の温泉どころである和倉、山代、片山津、山中、湯涌の温泉旅館の女将らが法被姿で、改札をくぐってきた利用者に「いらっしゃいませ」と声をかけていたと報じている。行楽シーズンの真っ盛りでの新幹線の不通は、宿泊キャンセルなどで相当に痛みがあったことは想像に難くない。全線再開でひと安心だろう。

しかし、客足はすぐ戻るだろうか。台風21号の影響で、千葉県など関東では記録的な大雨になり、河川の氾濫や土砂崩れによる家屋の倒壊など死者も出ている。新幹線が再開したからといって、関東からの観光客が果たして戻るだろうか。心理的に微妙なところだ。

とは言え、街ににぎわいが戻ってほしいのは金沢に住む一人として正直な気持ちだ。きょうは、一足早いハローウイーンの行列が金沢駅から武蔵や香林坊までの目抜き通りを練り歩いた。大人もこどもも思い思いの仮装をして楽しそうに歩いていた。あす27日は「金沢マラソン2019」が開催され、国内外のランナー1万3000人が中心街などを走る。11月になれば兼六園では雪吊りが始まる。冬へと季節は移ろう。

⇒26日(土)夜・金沢の天気 くもり時々あめ

中止となり、試合はドロー(引き分け)扱いとなると報じられている。確かにこの2会場は19号の直撃コースだ。

中止となり、試合はドロー(引き分け)扱いとなると報じられている。確かにこの2会場は19号の直撃コースだ。